إن الاستحالة هنا فردية وليست جماعية ولا علاقة للديانة التي يعتنقها الكاتب بالجنس الأدبيّ الذي يكتب فيه وأن تكون بعض الأجناس الأدبية قد بادر بكتابتها رجال دين كاعترافات سانت أغوستين مثلاً فلا يعني أنها حكر على المسيحيين، والسيَر الذاتية الآن في العالم تنبت أينما أراد لها أصحابها أن تنبت.

في لقاء جمعني بالكاتب والناقد المغربي أحمد المديني مرة في تونس، تحدّثنا عن فن اليوميات واختلفنا حول مسألة كتابة اليوميات في العالم العربيّ. قال المديني باستحالة كتابة اليوميات في البلاد العربيّة لطبيعة الذات العربية المسلمة المثقلة والمحاصرة بالقيود والمسيجة بالطابوهات. أما أنا فقد ربطتُ إمكانية الكتابة بطبيعة الكاتب نفسه، وقلتُ بأن الكاتب العربيّ ليس كاتباً واحداً ولا يمكن ابتسار الذوات البشرية في المشترك العام بينها ديناً أو واقعاً سياسياً أو مجتمعياً.

هناك حياة باطنية للفرد وهي التي تشكّل وعيه وتجعل من البعض مجرمين وقتلة ومغامرين، والبعض الآخر كتبة وكتاباً وشعراء ورسامين، وترعرعُ فن اليوميات وصلتُه بطقوس الاعتراف لا تجعل منه حالة مسيحية. الدليل على ذلك أنه ترعرع في اليابان وفي بلدان يغيب عنها ثقل الإسلام والمسيحيّة.

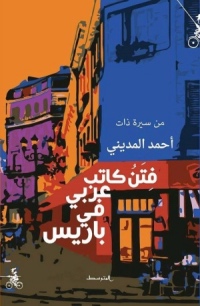

مضت سنوات على ذلك اللقاء الآن وأصدر أحمد المديني" فِتَن كاتب عربي في باريس" (المتوسط، 2019)، والذي جمع فيه بعض رحلاته ويومياته، ولئن كانت قراءة تلك اليوميات أكدت لي وجهة نظر أحمد المديني في استحالة كتابة اليوميات لكنّي أفهم تلك الاستحالة أيضاً كاستحالة فردية لا كقاعدة جماعية كما سبق وأشرت له في لقائنا الذي جمعنا سنة 2018.

مع اليومية الثانية من هذا الكتاب يسجل أحمد المديني فكرته التي تلبّسته بشأن اليوميات ويستهل يومية "الإثنين 23 مارس 2015" بقوله في يقينية:

"كتابة اليوميات ضرب من الاعتراف، وهو طقس مسيحي، لا قبل للمسلمين به، لا يؤمنون به، كما لا توجد في دينهم خطيئة أولى. قلت وكتبت مرات بأننا نحن أمة قول، بوح الذات فيها متعذر إلى حد بعيد، هي شبكة من الموانع والعقد، وأقوى ما يمكن أن يكشفه كاتب عربي هو العورة الخارجية، ثم متلعثماً في تسمية الأشياء، محيلاً غالباً إما إلى ضمير الغائب، أو متستراً بقناع السيرية الروائية، وكلاهما حجاب. لذلك لا مناص له من الكذب، التمويه، الظهور والخفاء، والقارئ يلعب معه اللعبة ذاتها، بحكم انتمائهما لثقافة مشتركة."

كيف يمكن للقارئ أن يستمر في قراءة يوميات يجهز على عقدها المفترض صاحبها من اليومية الأولى؟ بل كيف سيستمر الكاتب في كتابة يومياته وهو يؤمن بكل ما جاء في صدر يوميته الثانية باستحالة كتابة اليوميات؟

يستمر أحمد المديني في التحبير تحت التواريخ مستعرضاً، فيما يعتقد، معرفته النقدية بفن اليوميات في شيء أشبه بالدّرس الجامعي، وهي في الأصل كليشيهات عن فن اليوميات الذي تطور كثيراً وتنوع في كلّ مكان من العالم، لكن هذا ما يجعل من اليوميات مستحيلة فعلاً عنده، فاليوميات كتابة حميمية تخاطب فيها الذات نفسها دون ادعاء ويقوم فيها الشك والتردد مكان اليقين والمعرفة. يقول أحمد المديني في يومية "الأربعاء 13 مايو 2014":

.jpg)

"مضى على شهر منقطعاً عن يومياتي، عن كتابة هذه الأوراق، ربما أزيد من شهر، فيما كانت نيتي أن أنتظم في تدوينها، إذ هكذا يفترض في هذا النوع من الكتابة، أن يكتب يوماً بيوم، لذلك يسمى في الفرنسية Le Journal يعنى بالراهن، ابن اللحظة، فإن تباعدت أو تباطأت في التسجيل، فستنتقل عند أرثودوكسي الأنواع الأدبية إلى لون آخر، بناء وشكل مختلفين."

ويستفيض الكاتب في التنظير للنوع الأدبي، ثم تنحرف اليوميات في إعلان واضح باستحالتها نحو المذكرات التي تروي رحلات الكاتب إلى تونس وإلى الإمارات وبيروت وعمان والرباط وباريس. إن أحمد المديني بهذا الانحراف باليوميات نحو الماضي البعيد يثبت أنه غير قادر على الوصول إلى أعماق ذاته الراهنة لينطقها. فقط في إمكانه أن يروي رحلاته الخارجية وفي هذا معنى كبير: إننا أمام ذات غير قادرة على الرحيل الداخلي وذلك سر اليوميات التي غادرت الكِتاب من أول يومية.

وَمن المشاكل في هذا الكتاب أن التواريخ الدالة على انتمائه إلى فن اليوميات وُضعت باختلال كبير، فالعديد من اليوميات جاءت تحت نفس التاريخ وإذا كان يقصد منها أنها كُتبت في نفس اليوم فأي معنى لإعادة التاريخ نفسه إذا لم يتضمن التوقيت الساعة والدقيقة كما يفعل كتاب اليوميات في العالم مثلا؟ إضافة إلى ذلك، نجد إشارات عديدة تثبت أن التواريخ أقحمت على النصوص التي لم تكن من صلبها أصلاً. بل كان الكاتب يستنجد بوجه الناقد ليكتب اليوميات في أشبه بالمقالات ومراجعات الروايات، كل ذلك في كثير من الغلظة بصفته الماسك بالحقيقة الوحيدة وأن كل من سواه يتلمس طريقه دون أن يدركه فلا نجا منه الشباب عبد الوهاب الحمادي وعبد الحميد الشرقي ولا الشيوخ صنع الله ابراهيم وربيع مبارك. كيف لا والناقد الكبير من عاداته أن يقرأ روايتين بالتزامن ويحكم على النصين دفعة واحدة! فالعرب الذين يهجوهم طوال الوقت، كأنه ليس منهم، لا تستحق رواية من أدب الواحد منهم أن يفرد لها وقتًا لوحدها.

.jpg)

هذا النرجس الكبير الذي نراه هو سبب استحالة كتابة اليوميات عند المديني، لأن اليوميات كتابة الهشاشة هي في عمقها هشاشة الذات، فكيف لهذه الذات المتغطرسة أن تكتب هشاشتها؟ لا يمكنها إلا أن تبقى خارج الأشياء فلا ترى من الخليج إلا روعة عمارته وبذخه، ومن فرنسا إلا أحيائها الراقية واحتفالاتها بعيد الثورة العظيم ولا يرى من تونس وثورتها إلا وصول حركة النهضة إلى الحكم ولا يرى من الرباط إلا سلامها ونجاتها من الربيع العربي ولا يرى شيئاً من سرقة الثورة المصرية بل ينشغل بتحقيق حلم قديم هو زيارة الجيزة وغربي الأهرام.

إن اليوميات التي باشرها الشابي منذ ثلاثينات القرن الماضي والتي خاض غمارها غسان كنفاني بمقدرة كبيرة، والتي خصص لها أمجد ناصر جزءاً من حياته، لا يمكن أن نقول باستحالتها. فلماذا نجح غسان كنفاني وأمجد ناصر والشابي إذن رغم أنهم مسلمون عرب وقد صادر المديني كتابتهم ومع ذلك اجتهد في نفس النوع.

عندما تقدم غسان كنفاني من فن اليوميات لم يذهب إليه منظّراً ولا عارفاً ولا مستعرضاً ولا متحفظاً. كان يكتب يومياته إلى نفسه بكل هشاشة الكائن بعيداً عن صورة المناضل والصحفي والمقاتل والسياسي. لذلك جاءت يومياته حميمية قريبة تصدقها لأنها أصلا صادقة. تحدث فيها كنفاني عن حبه ولوعته بهذا الحب وتحدث فيها عن مرضه ومعاناته من مرض السكري والإغماءات التي تحصل له وتحدث فيها عن لحظة ولادة ابنه فارس ولحظة انتقاله من منطقة الزوج إلى منطقة الأب. كانت كتابة اليوميات لدى كنفاني توثيقاً لتجربة الهشاشة الكبرى التي أبدع في نقلها.

.jpg)

بينما سجل أمجد ناصر في "بيروت صغيرة بحجم اليد" وقائع حصار بيروت يوماً بيوم، تحدث فيها عن خوفه وتردده وانتظاراته وعن انكساراته وخيباته. كما تحدث في آخر يومياته المنشورة في موقع ضفة ثالثة "قناع المحارب، يوميات مريض السرطان" عن تجربته الجديدة مع المرض. تلك اليوميات التي يواجه بها مرضه القاتل في بطولة جديدة لانتصار الذات الكاتبة على الجسد المهزوم. وقد سبقه إلى ذلك محمد خيرالدين عندما كتب "يوميات سرير الموت" on ne met en cage un oisoieu pareil والتي كتب فيها معاناته من مرض السرطان في شهر آب عام 1995.

يتحدّث الشاعر غسان زقطان عن يوميات أمجد ناصر ويصفها قائلا إنّ "قيمة اليوميات في عدم ادعائها وفي احتفاظها بطاقة الوهلة الأولى، ليس هناك بحث عن البطولة وبلاغتها." ولعلّ الإحساس نفسه الذي واجه أحمد المديني في يومياته هو نفس الإحساس الذي واجهه المغربي عبد اللطيف اللعبي حينما أراد كتابة يومياته، حيث لم يصمد أمام قرار كتابة اليوميات إلا ثلاثين صفحة في كتابه "شاعر يمر" والذي جمع فيه يومياته ورحلاته أيضاً. لكن الأسئلة التي طرحها اللعبي كانت أعمق وبدت أزمته في الكتابة نابعة من اعترافه أن اليوميات كتابة غير جادة، فيقول:"ها أنذا بعد أكثر من خمسين سنة، أستأنف هذه الممارسة وهي فكرة تبدو لأول وهلة خرقاء نظراً لمشاريع الكتابة الجادة."

وظل طوال اليوميات القصيرة يحاول أن يتغلب على فكرة أن اليوميات التي باشرها ليست كتابة جادة فيتوقف في إحدى اليوميات متسائلاً: "هل اليوميات فكرة جيدة؟ أليس هناك خشية من تحولها إلى فعل قسري، ومن وقوعها في تسلسل زمني مبالغ في تقديره وتمليه الروزنامة؟ أليس هناك تهافت مَن قبلي حين أريد أن أوقظ، بالحركة نفسها، ما عشته يوماً بيوم وما يشكل المد المتدافع في رأسي والذي ليست له صلة بما أراه وما ألمسه وأتنفّسه وأسمعه؟"

.png)

هذه اليومية المؤرخة بـ " 7 نوفمبر" تجعلنا نتساءل حول ضرورة طرح هذه الأسئلة بعد التورط في كتابة اليوميات: ألم تقدم المدونات العالمية لفن اليوميات إجابات عن هذه الأسئلة؟ لكن هذه الجمل أيضاً تكشف مفهوماً مغلوطاً عند الكاتب لفن اليوميات باعتباره كتابةً تترصد فقط الوقائع والأحداث الخارجية وغير معنية بما يحدث في الذهن من أفكار وفونتازمات وهواجس بعيداً عن كل ما تدركه الحواس. وهذا المفهوم المسطح الذي وضعته بياتريس ديدي في كتابها "اليوميات الحميمة" (1976)، يشير إلى هذه الممارسة من الكتابة في درجتها الصفر، أي حين يمارسها أيّاً كان وليس الكتاب والفنانين والمفكرين والفلاسفة. ولنا في يوميات الأمريكية سيلفيا بلاث، والإيطاليّ تشيزاري بافيزي "مهنة العيش" ويوميات الأمريكيّة سوزان سانتاغ "ولادة ثانية"، ويوميات كافكا، ويوميات فيتولد غومبروفيتش، كلّها أمثلة دالة على أن اليوميات يمكن أن تكون مشروع حياة.

إن الاستحالة هنا فردية وليست جماعية ولا علاقة للديانة التي يعتنقها الكاتب بالجنس الأدبيّ الذي يكتب فيه وأن تكون بعض الأجناس الأدبية قد بادر بكتابتها رجال دين كاعترافات سانت أغوستين مثلاً فلا يعني أنها حكر على المسيحيين، والسيَر الذاتية الآن في العالم تنبت أينما أراد لها أصحابها أن تنبت.

.jpg)

والحق أن أهمية اليوميات ليست في حجمها واستمرارها بل تكمن في نوعية ما يكتبه الكاتب ومن هنا نعيد الاستشهاد بيوميات كنفاني التي كشفت عمق الكاتب في عدد قليل من التدوين. كما أنّه لا يجب مقارنة يوميات الكتاب بأعمالهم الإبداعية لأن في ذلك تجنٍ عليهم وجهلاً كبيراً في مجال كتابة اليوميات التي تقرأ وفق تلقٍ مختلف تماماً عن تلقي الأعمال الأدبية، فلا يمكن الحكم على قيمة يوميات فرناندو بيسوا وبول بولز إلا إذا كان الكاتب قد كتبها بذلك القصد أي باعتباره عملاً إبداعياً يتخذ من اليوميات أسلوباً أو شكلاً. وربما هذا من الأسباب التي دفعت بالروائيّ السوريّ سليم بركات إلى إعدام يومياته "كنيسة المحارب" حتّى لا يشوّش أسلوبها وعالمها الواقعي على ما بناه بعد ذلك من عوالم أسطورية موازية في رواياته.

قضى المنظّر الفرنسي فيليب لوجون أعواماً في دراسة فنّ اليوميات، وهو يُعتبر المنظّر العالمي الأول لهذا الفن وللأوتوبيوغرافيا بشكل عام. وبعد أن وضع أنطولوجيا اليوميات الفرنسية، التفت إلى التعريف ووضع تعريفاً مطاطاً يجعل من اليوميات الفن الأكثر اتساعاً عبر التاريخ. فاليوميات حسب رأيه "سلسلة آثار مؤرخة"، وهو بذلك يجعل من كلّ شيء مرشحاً ليكون موضوع يوميات ومشكلا من مشكلاتها ولا شرط دال على اليوميات إلا التأريخ. من هنا يقوم لوجون بإخراجها من حدود الكتابة لتنفتح على بقية الفنون كالرسم والتصوير والسينما والمسرح. هكذا يكون فيها النجاح والإخفاق فعلا فردياً على حدّ سواء.