مقدمة (ما قبل الخشبة) تلحقها مسرحية من فصل واحد: أنا وهو والكلب

ليس بوسعنا أن نقول إن هذا لم يحدث..

كل ما في الأمر أن ما حدث كان قد حدث، حين مارست البشرية بهجة أن لا ترى ولا تسمع، ولأنه حدث، جئنا للمسرح، ففي هذا الحيّز المعتم من الكرة الأرضية، بوسعنا أن نرى ما لا نراه حين تكون أضواء المنازل مبهرة، أو حين تكون الأرصفة مبهرة، أو حين تأخذ القمامة شكلاً مبهراً

- ما الذي يختلف إذن ؟

إن الاختلاف يبقى في الممكن والمحتمل، فمن المحتمل جداً أن نستطيع التقاط الصراخ الذي تطلقه مراوح السقف، لكن الممكن مازال أن نستبدل اللعبة، أو نحدث شيئاً جديدا فيها، ولكن إذا ما فعلنا ذلك فإننا سندخل لعبة ممتعة خاصة وأننا كثيراً ما واجهنا ممانعة هائلة في اللعب، وهذا ما سيدفعنا لكي نسأل:

- لماذا نحرم من اللعب ؟

لأن اللعب يعني إعادة توزيع أثاث حياتنا.. توزيعه على نحو آخر.. على نحو مختلف.

وحين نفعل ذلك فإننا سنعيد توزيع الأفكار المتصلة بها، فبين المقعد اللعبة، والمقعد الممنوع من اللعب، مسافة شاسعة قد تكون كفيلة بكتم صراخنا لنقبل ما لا نقبله، وهنا يتدخل المسرح.

- من كان بوسعه أن يتحرك على حافة مقعد كاليغولا مثلا؟

- من كان يدرك بأصابعه نوع الخشب الذي يحمل يوليوس قيصر؟

- من كان يستطيع أن يلامس الملابس الداخلية للملك لير، ذاك المخدوع بالملك والمملكة والنسل والعزلة باعتبارها الضجيج الإلهي الذي يرفع شأن المملكة والملك؟

لقد كان على ممثل يتحمل إذلالات الصباح، أن يرتدي في ليل المسرح رداء الملك، وكان عليه أن يصدق بأنه ملك، ولو لم يكن الأمر كذلك لأسدلت الستارة ووقف قاطع التذاكر عن العمل، وخرج مشاهدو المسرحية من مقاعدهم ليهتفوا بسقوط المملكة والملك.

إن هذا لو حصل فان الملك الممثل سيعود ثانية إلى رصيف الصباح، حتى ولو الليل انتصف.

لذا نلجأ لنمسرح ما حدث.

ومن الضرورة في حال كهذه (لا بل من الفضيلة) أن نعطي للأحداث أسماء أخرى، وللأشخاص أسماء أخرى، ونكثف بعد ذلك أعماراً طويلة في جملة أو إشارة، أو حدث لم يحدث فعلاً، وهنا تأخذ البشرية طريقاً آخر نحو الحلم، لتعيد توزيع القلب، والعين، والأذن أيضاً، وعند هذا قد تسمع ما لم تكن قد سمعته، وترى ما لا يمكن فيما مضى أن يُرى، وأن تمارس الرغبة بقلب آخر، ليس ذاك القلب الذي كان يتجول ما قبل دخول المسرح.

- ثمة مغامرة أولى هنا، ومغامرة ثانية أيضاً.

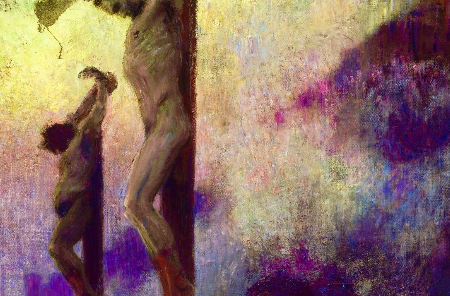

في الأولى نعيد رسم الدم والأحذية وهدهدات الموت على شكل لغة.

وفي الثانية نخلع أنفسنا لندخلها فيما ندخل اللعبة.

وكلما أمعنا في اللعب أكثر، فمتوالية المغامرة تأخذ طريقها إلينا، لتصبح المغامرة خصيبة وشهوانية وتأخذ ما ليس من حقها، ليكون حقاً لنا:

- وهذا على ما يبدو هو المبرر الفعلي لظهور الكتابة أو الأدب، منذ سقوط آدم عن الشجرة (أو صعوده فوقها) وصولاً إلى أن بتنا نتكلم لغة سكان هذا الكوكب الذين لا يعرفون كيف يتدبرون أمورهم.

- لماذا نعقّد المسألة؟

في المسرحية حكاية قتل، هل من واجبنا أن نضع تعليمات صارمة لكمية الجرعات التي على المخرج أن يبتلعها ليقنعنا بأن القتل قد تحقق، فيما الرصاص ينهمر على بوابة فمنا؟

جنرال هذه المسرحية لن يتدخل في مصيره، ولن أتدخل أنا أيضا… كل ما في الأمر أن الأوراق البيضاء التي اضطجعت على الطاولة ووجها للحائط والمصباح مطفأ، قد رسمت مصير رجل رسم مصائر بشر آخرين، بينما كانت زوجته نائمة، ووقع الأحذية العسكرية وقعقعة السلاح تملأ رأسه، وفي لحظة كما لو ليس هو، دخل الأرجوحة ونثر الحكاية كلها بينما الزوجة تبكي بصمت وهي تهز أرجوحته.

- هل كان عليه أن يتحدث بصوت ناعس مثلاً؟

- لقد قال لها أشياء كثيرة، أشياء عن الموت والولادة، وعن المصادفة الفظيعة التي جعلته قطعة نقدية بطل تداولها، ثم عن تلك اللاجدوى في أن يثبت لله بأنه رجل طيب.

لأول مرة كنت أسير مع رجل يأخذني لأتطهر به، وكان ككائن يتقن ترويض معترفي كنيسته:

- وهنا أتساءل:

- أين المسافة بيني وبينه؟ وهو سؤال قد يطرح على قارئ المسرحية أو مشاهدها ولو بصيغة أخرى:

- أهو أنت؟ أهي أنت؟

ولكي نشفق على أنفسنا غالباً ما نستنكر أن في الرجل ما يشبهنا، ثم نجلس ونشرع في البحث عما لا يشبهنا، بعد أن نتصفح سجلاتنا بأيدينا المرتعدة.

هكذا نبدأ الكذب، بعد أن نعجز عن القفز فوق أسوار حديدنا، وكلما فعلنا ذلك فالأكيد أننا نطوق بأسوار الحديد حقائقنا، وهكذا تكون اللعبة:

نقفز هناك، لنطوق هنا.

وما أعتقده هو أن اللعبة لا بد أن تكون معكوسة كي نلتقط المعنى، وما أعتقده أيضاً أنه كان علينا استخدام: يجب، ينبغي، يتحتم… وغيرها من رموز القسر عوضاً عن لا بد، كي نصل إلى ما يسوقنا لممارسة اللعبة.

بعد هذا، ماذا لو تدخلنا في عمل الممثل والمخرج كي نمارس الادعاء، بأننا ذوو شأن في إعادة هيكلة الكلام الذي لن يكون ذا نفع إن لم يتحرك فوق الخشبة؟

ستكون السيدة في هذه المسرحية، بعيدة عن نظرات الرجال المشتهية، وسيكون فوق احتمالها أن لا تكون عيناها عينا امرأة مستطلعة، وحين يصل التوتر فيها إلى الذروة، لا بد وأن تكون سيدة مترجية.

السيدة هنا، لا تفتقر بأي حال لأن تكون حاضنة السؤال الأنثوي الذي طالما يتسلل من تحت شحوب وجهها ولذا فمن الطبيعي أن تخلع عن الأنوثة كل ما علق بها من ماكياجات فاقعة، أو إكسسوارات تفقد بمعناها الصغير كل ذلك المعنى الذي يمكن أن تحمله امرأة.

لنقل أن المرأة هنا هي الأمومة الثاكلة، والرغبة في التنقل بين لامعنى اللحظة، والمعنى الجارح السابق عليها، وسيكون خطأ فادحاً إن أفقدناها حس العزلة بواسطة تلك الأردية التي تتكوم فوق حياة المرأة، والتي تسحبها من قوة الغريزة إلى قوة القانون، ومنظومات الأفكار، وما يبتغيه الوقت الذي سطا على وقت الرغبة .

غير أنه كان علينا أن نلاحظ أنه لم يتبق من المرأة هنا سوى الذاكرة:

- ذاكرة الحدث

- ذاكرة الرجل

- ذاكرة الجسد

في ذاكرة الحدث، ستكون مجرد آلة طابعة ليوم مضى، قد تتذكر تفاصيله، وألوانه، وأصواته، غير أن التداخل لا يمكن فضه، سوى في اللحظة التي يتداخل فيها بذاكرة الجسد، والطبيعي أن ذاكرة الرجل، وذاكرة الجسد، هما ذاكرتان في ذاكرة واحدة، يفصلهما التداخل بين الرجل الممكن، والرجل الذي يلقي أوامره .

أما عن ذاكرة الجسد، فمن الصعب أن نستطيع تكثيف مخاضاتها بالكتابة المسرحية، وهنا يأتي عمل المخرج أو الممثلة، ولنقل، إن روائح المرأة، قد نسمعها كما نشمها، فما الذي يمنع أن نلقي بمفردات الرغبة فوق الخشبة؟

هذا ما أعجز عن ترتيبه، ولكن لو تسنى لي أن أضع عيني فوق ثقب الباب المؤدي إلى سرير هذه المرأة، لاستطعت أن أرى، وأسمع وأشم الرائحة .

تعالوا إلى الجنرال إذن:

هنا الملامح واضحة، ولكي نختزلها قد نذهب إلى عكسها:

"ليس هنالك بشر شاهقين"… هكذا يرى ستندال، والحياة التي دربتنا، علمتنا أن نرى الأمور هكذا، باستثناء ملايين البشر، بل لنقل ملياراتهم، أولئك الذين توهموا عكس ذلك (أو أوهمونا) ، وهؤلاء هم الذين صنعوا القديسين، والطغاة، وقبلوا معلمي المدارس باعتبارهم، حاملي دروس الماضي التي تخيم بكلكلها على دروس الغد الذي لا يأتي.

في المسرحية لعبة، بل لعبة فوق اللعبة، وبتأكيد أعلى هنالك لعبة أوسع، تجمع جميع هذه اللعب، ففوق الورق ليس ثمة ما هو مقدس إن شئنا، ذلك أن الحرية التي يمنحها البياض الأكثر اتساعاً، هي الحرية التي تمنح فوق الورق:

فوق الورق بمستطاعك أن تجعل ما شئت كما شئت:

أن تميت شخصية، أن تحييها.

أن تحكم لها، أن تحكم عليها.

وللأصابع هنا دور استثنائي، مع أن الأصابع التي تحمل القلم، هي الأصابع التي تنحني وتقول:

- بكل الطاعة يا سيدي.

- هل بمستطاع الخشبة أن تكون صفحة من الورق؟

قد يكون ذلك، وإن لم يكن فليس طامة كبرى، ذلك أننا ننزلق من الحفرة لنتدحرج نحو الحفرة الأخرى، ولا بأس إن قطعنا المسافة ونحن نحمل الغصة الصعبة، وللعلم فان جنرال هذه المسرحية هو ابن لمرقع أحذية، وهذا الأب هو أب بالصدفة… مع ذلك فان سياق النص لن يسمح له، سوى أن يكون ابناً لمرقع أحذية، وهذا ما تفرضه المسامير التي ستختصر الكثير من شخصية، يأخذها الصمت، لتكون إلى الداخل في ضجيج الخارج، وللسندان دلالته، وبفعل الصدفة كان علي أن أذكّر بأن جوزيف ستالين، هو ابن لمرقع أحذية، فكيف حال الولد الذي صار جنرالاً، متسللاً من الفم المحشو بالمسامير، والذي إن نطق فقد تتدحرج المسامير إلى جوفه؟

سيختلف الوضع هنا، ففي مثال ستالين، صعد الولد إلى الأعلى فالأعلى، ولو نظرنا إليه من الأمام ومن الجانب، لوجدنا أنه اكتشف أشياء أكثر أهمية بكثير من مجرد ابن حذّاء درس اللاهوت، وكثيراً ما ارتمى في أحضان أمه، ثم صعد على حواف الأحداث الكبرى ليصبح فيما بعد حلقة وصل بين مركز ومركز، ريثما يصبح هو المركز بمفرده.

جنرالنا يتيم، ولا يذكر من أمه سوى صورة تذكارية وهو يقف إلى جانبها صبياً أشعث، أما الأحداث الكبرى فلم يكن يتجول على حوافها، بل كان حافة لآخرين يتنقلون فوقها، ولذلك كان على الحافة أن تنهض لتفكر في الكيفية، التي يمكن أن تكون شيئاً شاهقاً، والذي حدث أنه اكتشف متأخراً أن لعبة السلطة، أكثر تعقيداً من مجرد (بكل الطاعة) التي مارسها.

إن أمراً كهذا يمكن فهمه، إذا علمنا أن جنرالنا هو جندي، عمل بإخلاص كبير كي يكون ذا عقل وروح من الدرجة الثانية، ليكون حصان السلطة، وليتسلل من جوفها إلى الأعلى دون أن يصل أبداً، ودون أن يستطيع العودة أيضاً، في غمرة هزيمة وضياع رهيبين، وخدعة نكتشف لاحقاً بأنها أكثر رهبة، ولهذا فان الإمعان في وصف حال جنرالنا لن يقود إلى ما هو خارج الحلبة:

الساحة إذن محصورة في الحلبة، وجميع المفردات لا بد وأن تكون فوقها، وليس أمراً مهماً تلك الآليات الصغيرة، التي تتناثر على حوافها، كأن نرفع جماجمنا تحية لها، أو نلتصق بالدماء التي تتصاعد من وجوهنا، بعد أن نفقد زمامنا.

جنرالنا هو المسافة ما بين الحلبة والانهيار تحتها، وفي هذه المنطقة الضائعة سيبدو الضياع ماثلاً، والمنهارون في لحظة انهيارهم، يذهبون بعيداً في التطهر، في الاعتراف، أو في اندفاعة عميقة نحو حماقة تخولهم بأن يشعروا بالأسف على كل ما مضى، حتى ليخيل إليهم أن المقبرة أقل غباراً من أن يندفعوا إلى التسرب خارجها، وعندما ينطقون بالعبارة الأخيرة، لا بد أن ينسوا غرف النوم التي تصدر أوامرها للجسد بأن يتمطى أو يمارس أفعالاً تأخذه للوحشة.

- (لشد ما أشعر بالأسف)

كان هذا ما قاله بمنتهى البساطة، رجل كنا نظن وهو يسير فوق جحافل الارتياب والحرس الشخصي، أنه بلا قلب، لنكتشف فجأة أن فيه ما يتحطم:

- وكان علينا أن نتساءل عن الذي تحطم فيه، ولم يكن بمقدورنا أن نظن أن ما تكسر هو مجرد عبوة مزروعة في صدره…

- الخلاصة:

- إن ما تكسر لابد وأن يكون قلباً… قلباً شبيهاً بالبرتقالة المنهكة من شدة الظنون، والحيرة، والخوف من الآخر المختبئ خلف ظنونه.

لقد ابتعدنا كثيراً عن جنرالنا، ومع ذلك لقد اقتربنا كثيراً منه، حتى كاد الاقتراب والابتعاد أن يتعانقا وكأنهما ثديان لمنهكة عانت الكثير من وطأة رجال يعبرونها دون الانشغال بالتحقق من اسمها، هذا بعد أن يأخذوا وقتاً أطول في صفقة اللذة.

يا الله كم يبدو جنرالي مستو جداً

وها أنذا، وهو فوق الورق، لا أدري كيف تسنى لأصابعي أن تمضي نحو حتفه، وكأنني بذلك آخذ بعضي إلى العدم، وبمنتهى الحزن كنت مرغماً على فعل ذلك، لأنه أرغمني على الانقياد لمصيره، ولذا فما تبقى لي من نصف آخر، كانت المرأة التي هي أنا، وها أنذا أعترف بأنني نصف رجل ونصف امرأة، مع أن الذكورة قد استبدت بي، حتى كدت أن أرتعد من التحول نحو الردهة السفلى، التي أمعنتُ في ربط القبعة تحت ذقنها، دون أستطيع النجاح في فك العقدة.

يلزمنا الكثير من الوحشة كي تخفق قلوبنا، بل يلزمنا قلوب كثيرة كي نلتقط المعنى الغامض للوحشة، ودعوني أقول لمن سيشاهد هذه المسرحية:

- إن أصابعي قد تلوثت بدم رجل، كان بوسعه أن يعيش أكثر لولا ذلك الوقت الضاغط الذي لم يسمح لي بأن أحمله أكثر، والأكيد أن أصابعي سترتجف كثيراً فيما لو قلت:

- وعنقي أيضاً سيتساوى مع عنقه، مع أنني طالما زينته بسلاسل الفضة التي تعطي للعنق نشوة الخشخشة التي ستقود رجلاً إلى المرعى كما عنزة.

الآن حان وقت الصلاة، صلاة على غائبين:

- الأول هو جنرال المسرحية

- والثاني هو أنا

- من بوسعه أن يجنز نفسه؟

يلزمنا الكثير من بسالة الأصابع كي لا نرتجف

أيها الجمهور أو أيتها الخشبة، كان علينا الانسحاب مبكراً من فوق هذا المقعد.

دمشق / شتاء 1997. النشر خاص لرمان الثقافية.