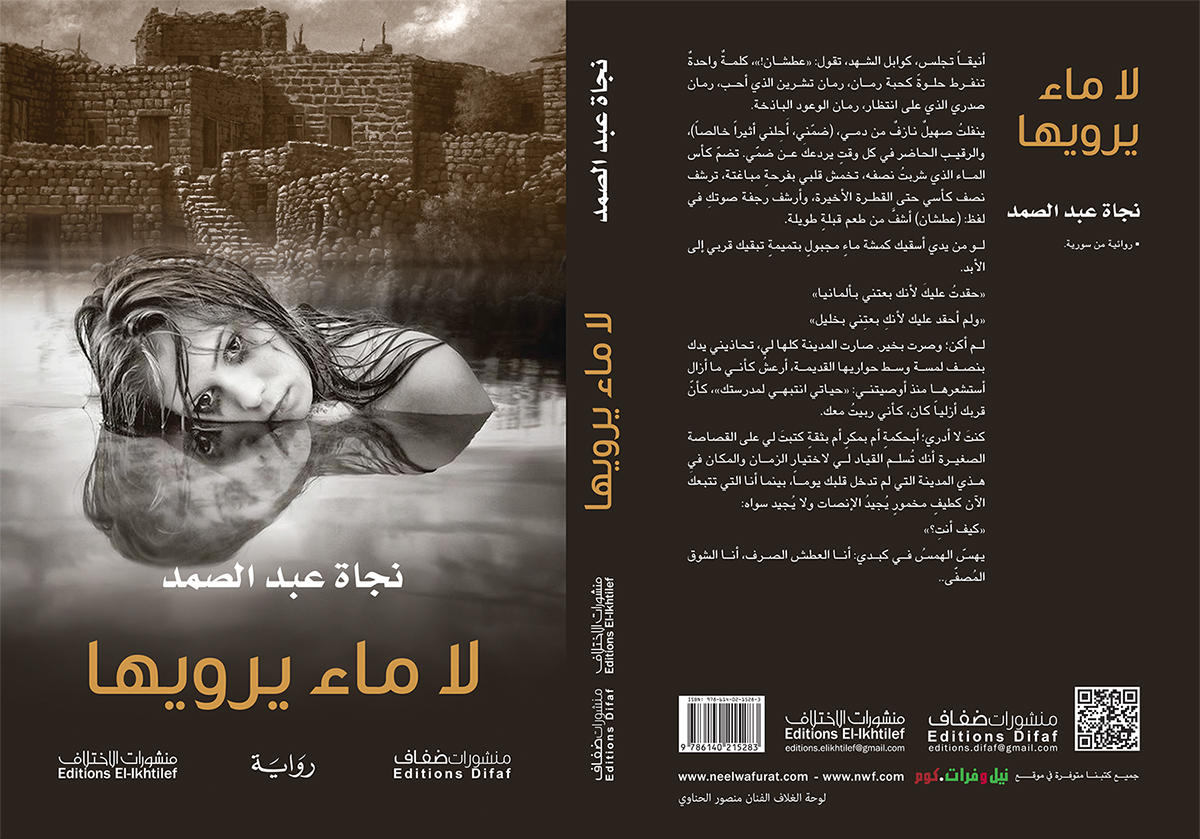

صدرت مؤخراً، عن منشورات ضفاف في بيروت ومنشورات الاختلاف في الجزائر، رواية «لا ماء يرويها» للأديبة السورية نجاة عبد الصمد.

تحمل الرواية سيرة العطش في أرض السويداء البعليّة في أقصى جنوب سوريا، وتسير على مستويين: سطحُ الحكاية محمول على قصة حب ملتبسة وممتدة بين ناصر وحياة، بطليّ الرواية، العاشقين الخاسرين اللذين تمضي لعنةُ العطش بمصيريهما بعيداً عن صبوة الأحلام، إلى حيث لا تصل السهام مراميها أبداً.

ومحمول كذلك على رحلة البحث المضادة عن المياه الجوفيّة على متن الحفارات القادمة من الشمال السوريّ.

ثمة خطٌّ موازٍ يحفر في سيرة مجتمعٍ يحكمه الجفاف السياسي وتقاليد مجتمعيّةٍ شديدة الوطأة على حياة شخوص الرواية الذين يلوذون إلى فسحة التعليم والثقافة والفنون كبديلٍ عن فشلهم في مواجهة التصحّر السياسي والاجتماعي الذي انتهت إليه تيارات اليسار مع نهاية القرن العشرين.

تتنقل الرواية على خط زمني متتابع يمتدّ على مدى النصف الثاني من القرن العشرين، وبأصوات متعددة، أشبه بنشيجٍ خافتٍ ينفلتُ من جغرافيا الجنوب ليبثّ سيرة العطش بمعناه الأوسع، ويفتح نافذة يمكن التلصّص من خلالها على أكثر المجتمعات سرّانيةً في هذا الشرق.

تضيف الرواية إضاءات مؤثّرة على عقائد مجتمع الدروز وعلى عوالمهم الجوانية فيما يبدو أقرب إلى تشريحٍ أنثروبولوجي ممتزجٍ بالمرويات الشفاهية من الجدّات إلى البنات، وبالأساطير التي رافقت تلك الجماعة بعد ارتحالها إلى جبل حوران.

ويحضر المكان في رواية «لا ماء يرويها» كبطل إضافي في تحولاته، وفي التباس علاقة عمارة البازلت بساكنيها في قسوتهم ورقّتهم، في جفافهم وتوقهم إلى الماء في آنٍ معاً.

رمان تنشر فصلاً خصّتنا به الكاتبة..

أن تكوني امرأة، هذا ألم.

تتألمين حين تصيرين صبيّة

وحين تصيرين حبيبة تتألمين

وحين تصيرين أمّاً...

ولكن ما لا يطاق على هذه الأرض

هو أن تكوني امرأة

لم تعرف هذه الآلام كلها

بلاغا ديمتروفا ـ شاعرة بلغارية

وليس آخراً..

لم تصدق بشارةُ أمي.

كنا أطفالاً نلعب الغميضة في عمرة الجيران، دفعني أخي ممدوح إلى عامودها، فجّ العامود رأسي، وركضتْ أمي على صراخي:

"هصصص. بدل أن تبكي هاتي البشارة، كلّ أرضٍ يسيل عليها دمُك يُكتَب لكِ فيها موطئ قدم".

أربعون عاماً ولم تصدق بشارتها. ولم تكذب كذلك. خطأٌ صغيرٌ في القياس أزاح مصيري بضعة أمتار، من صدر بيت الجيران إلى غرفة الكَرَش في قعر بيت أهلي.

تلكّأتُ في انحداري إليها عبر الدرج الداخليّ شبه المهجور، لا ضوء يكفي لأرى حواف الدرج المفتّتة، ولا درابزين يُسوّرها لأتكّئ عليه، عند الدرجة الخامسة نزولاً توقفتُ لأشدّ حمّالة الجراب لكزني عكّازُ أمي في ظهري، وصلتُ الدرجة السابعة، العاشرة، ترجرج من تحتي الباطون وضاق نَفَسي، واشتبكتْ بربساتُ أمي في مسمعي بالضجيج الطالع من رأسي.

أسندتُ يدي إلى الجدار وقطعتُ الدرجاتِ الثلاثة الأخيرة بالبطء الممكن قبل دنوّ القاع.

لاقاني الباب الخشب، مفتوحاً على وسعه لاستقبالي، لونه رصاصيٌّ مطفّى، لحق أبي قبل أن يموت أن يطلوه بلون الوحشة التي أخاف.

انغلق البابُ عليّ، أقفلتْه أمي من الخارج ودسّت المفتاح في عبّها، قرب قلبها الأبعد من أن يصغي إليّ.

صرتُ في انفراديّتي الواسعة. ليس حولها سوى الردم والتراب. يعلو جدارها الغربي سبعين سنتيمتراً عن سطح الأرض، تشغله نافذةٌ مسوَّرةٌ بقضبان حديدٍ مدهونٍ بالقرمزيّ الكامد. سندتُ كرسيّاً مخلوع الرجل ببلوكةٍ ثقيلة واعتليتُه لأفتحها. صرّ مزلاجها قبل أن يستجيب ويأتيني بالهواء والضوء وأصوات بشرٍ بعيدين.

عزّلتُ غرفتي من فوضاها ومن أنين أشيائها ومن خرائب الماضي إلى أن استويتُ فيها مرتاحةً كأنني كنتُ على سفرٍ وعدتُ إلى هُناي.

تمدّدتُ على الأرض، أرخيتُ أذني على خدّها أصغي إلى عزلتي وأتعلّم الصمت.

ثم نهضتُ. رتقتُ سجادةً قديمة، أعدتُ للكرسيّ رجله المخلوعة، استوى التلفزيون الأسود والأبيض على الطاولة. لم يجذب الأنتين الداخلي سوى محطتين سوريتين أرضيتين. لا أسمع الأخبار ولا مسلسلات السهرة. أرصد البرامج المنوّعة. منها قد يطلّ بيل كلينتون، وسامته الباذخة، روماريو، رشاقته المدوّخة، عبد الحليم حافظ، شجنُه العالق في صدري كزفرةٍ حارّة. بهم أوقد لجمر الرغبات وأُعيد نسجهم بخيطان الكركر السهران معي حتى مطلع الفجر.

في الصبح أتنصّت إلى خطو أمي أو أختيّ على أرض طابقهم فوقي. هذه دعسة أمي الثقيلة يسبقها عكّازها إلى الحمّام، وهذا المشي السريع هو حوَمان ختام بين طاولة زينتها وباب خزانتها المفتوح أبداً، وهذا صراخ منتهى تستعجل أمي التي طال مكوثها في الحمّام. وهذا السكون يعني أنهما راحتا إلى الشغل وعادتْ أمي إلى جلسات بحلقتها في صور ممدوح وعناد.

في الليل تحلّ فيّ طاقةٌ عالية ويغدو الله أكثر قرباً. الليل أنيسٌ طالما أنا صاحية. ضوءُ لمبة النيون الوحيدة يكفي لأرى كل ذرة غبارٍ تشاركني سكني، نسيجَ العنكبوت عند حافّة النافذة، بقعَ العطن على السقف والجدران، أنظّفها وتعود كالذكريات العاصية. من الجدران يأتي هسيسٌ ناعم، أخاله سرب نملٍ يحفر طريقه بين شقوق التراب، لو تُعرّج النمال وتزورني لألقّمها من طعامي. أغفو فوق قصائد قباني، في الحلم أكون سمراءَهُ وشامَه وأندلسه. أفيق لأتريّض بين كتابين لجبران خليل جبران وطاغور عثرتُ عليهما وسط أنقاض غرفة الكرش، أوراق الكتابين مفرفطة، لا بدّ أنهما كانا لأخي ممدوح، لم يكن أحدٌ يقرأ في بيتنا سوى ممدوح.

من نافذتي ناديتُ ابنة الجيران؛ صبيّةٌ بعينين كالعسل، وصوتٍ كهديل حمامةٍ كسلى، سألتُها أن تشتري لي أيّ كتابٍ رائجٍ هذه الأيام. ناولتني روايةً من بين القضبان. قرأتها بضنىً مرّةً واثنتين، رافقتُ ذلك الراعي في رحلته من أرضٍ لأرض، تمدّدتُ معه على فرشة التراب، تحت نجوم المدن الغريبة، وصل الراعي إلى حيث قصد، وانكشفَ عن عينه أنّ كنزه الذي غامر ليعود به مدفونٌ هناك تحت الشجرة التي نام في ظلّها لسنين.

لو كان الراعي يعلم؛ لو كنتُ أعلم...

***

أشتهي أن يلفحني بردُ الشتاء، أو تُبقّع وجهي شمسُ الصيف. صيفان مرّا، وشتاءان، ولم أغادر غرفتي. أخال عشباً ينمو بمشقّةٍ خلف قضبان الحديد، أشمّ رائحته، عطشَه، أمدّ يديّ خارج القضبان، أنكشُ التربة، أعيد زرع الحبق والقرنفل، أسقي شتلاتي، أُناغيها وأُطلِق عبر ضوعها سبعين مرسالاً إلى جهات الأرض الست.

سنتان، ولم يعد من مراسيلي أحد. سنتان وأنا أتعلّم كيف أبدأ حياةً واعية، أن ألحق في منتصف العمر ما ضاع في أوّله..

أشتهي تمشايةً في المدينة القديمة لأعاتب أحجارها، لأحمي ذاكرتها من الهرم أو الخربطة، لأشدّها من أذنها كي لا تشي بالبنات الهاربات إلى العشق، ولا تتستّر على الصبيان الهاربين من المدارس.

أشتاق لأخبار الناس، أشتاق حتى لنمائمهم. أنفض رأسي وأتمشى في غرفتي حتى التعب، أو أُعيد ترتيب أحجار الشطرنج فوق الطاولة.

أنا لا أتقن لعبة الشطرنج، وليس في مصيري وضوحٌ كرقعةِ مربعاتِها البيضاء والسوداء، وليس عندي طاقمٌ كاملُ من الجنود إلى الملك، عندي منها بضعة أحجارٍ رأيتها يوماً تتساقط من بين قضبان نافذتي. يومها ارتختْ يداي عن سنارتي وخيطاني وانشغلتُ كلّي برصد هذا الغزو اللطيف. توالى انهمار الأحجار، كلّ حجرٍ يستقرّ قرب النقطة التي سبقه إليها أخوته، كأنّ راميها يجتاز امتحاناً في رياضة الرماية بعد طول تدريب. حين توقّفت المقذوفات، علتْ أصوات الأولاد من جديد. كمشتُ من علبة الملبّس الحلو ملء يدي، ووقفت على الكرسيّ لأواجه النافذة وأنثر الملبس بين أقدامهم. ارتعب الفتيان الصغار حين رأوني. لم تشفع لي لديهم لا سكاكري ولا ابتسامتي الطالعة من قلبي المشتاق لأولادي حتى التلف، تراكضوا هاربين مني، من جنيّة تطلع لهم من قبوٍ مهجور. الصغير بينهم يركض وينظر إلى الخلف، شعره قصيرٌ وعيناه لامعتان بدمعة رعب، كم يشبه ولدي سلطان حين كان في عمره!

تفقّدتُ حصيلة الغزو الأنيس، أحجار شطرنجٍ من البلاستيك المضغوط: لا أميرَ بينها ولا ملك، بل سبعة جنودٍ أغبياء، وحصانٌ مكشوط الغرّة، وقلعةٌ مثلومةٌ من خاصرتها، والنصف السفليّ لما أعتقد أنه الفيل، وكان بينها أيضاً: حجرا نرد.

انتظرتُ أن يعود الأولاد في طلب الأحجار ولم يعودوا. صفّفتُها على الطاولة، وأنفقتُ أوقاتاً كثيرةً ألعب بالنردَين، أهزّهما بين كفيّ وأرميهما على الأرض، على انتظار أن يستقرّ نرداي، ولو مرّةً على سبيل التعاطف، على وضعية "دوشيش".

***

أنشغلُ بحياكة المفارش، أحوك أغطيةً لوسائد الليل، كنزةً تدرأ برد الروح، أو شالاً يسافر إلى أحبةٍ تاهت عني مصائرهم منذ انتهيتُ إلى غرفة الكرش.

بموجِ يدي مع الخيطان أقتل شياطين عالمي الجوانيّ، أركنُ إلى أنّ الله يحبني هكذا كما أنا؛ يدين يجلوهما عرقُ العمل.

صرتُ أعشقُ كل منسوجةٍ حين تكتمل، وأحزن عليها حين أسلمها لأختي منتهى لتمضي بها إلى بائع المشغولات التراثية، وأفرح حين تعود إليّ بأثمانها الكافية للزوم حياتي القليلة.

"الأسعار في ارتفاعٍ يا حياة، أصبح سعر كبّة الخيطان الواحدة 200 ليرة"

أهمّ أن أسألها: وعلبة الكولا؟!

ولن أطلب الكولا، فقط لو رشفةٌ ماءِ من خابية العمّة "زين المحضر".

***

وجعلتُ مهنتي انتظار ناصر، الشوق لندبة الجرح الفدائي فوق خدّه، غنّيتُ له كي يعود!

يا بـــو كذيـــلة منثّرة/ حاجة دلال وغندرة/ بليتني بمحبتك/ مــــا لي عليــها مقدرة

بليتني برمش الهدب/ يا زين يا حلو الأدب/ ما ربي مثلك بالعرب/ ولا بقصور معمّرة

الآن، تخذلني الذكريات، لا تأتيني مرسومةً على البيكار، تهطل مشتتة وغاضبة، ومتزاحمةً وعاثرةً وملحاحة.

ناصر؛ لو كنت أعلم أنني، في كل الليالي التي جافاني النوم كنت أحيا صاحيةً في حلمك؛ لربما لم أنتهِ هنا. ناصر؛ قد كسرتَ حياتي مرتين: تواريتَ حين كان عليك أن تعود، وعدتَ حين كان عليك أن تتوارى.

وما أزال أنتظرك، أُنادم وحدتي وأنتظرك، أتشوّى بجمار الندم وأنتظرك، كما انتظرتْ أمي حسنَ الغريب أنتظرك، أُشيح الطرفَ عن أنّ حظّ البنت مثل حظّ أمها وأنتظرك.

وإلى أن تعود مراسيلي بخبر، أدّخر اسمك كصلاة، أستكثره على النطق، أحتفظ به كمفتاح الحكايات النديّة، أعفّ عن لمسه كي لا ينفرط عقد البهجة بين حروفه، أخاف أن يطفو اسمه على وجهي أو جلدي أو لساني، أو يفلت منّي خارج هذي القضبان في لحظة أسىً جارف.