للكاتبة الفلسطينيّة ليلى الأطرش بصمة واضحة في الأدب الفلسطينيّ والأردنيّ المعاصر، لا بإنتاجها الأدبيّ الغزير تأليفاً فحسب، بل لتكريس كتاباتها الإبداعيّة للدفاع عن قضايانا الإنسانيّة والاجتماعيّة والوطنيّة، ومواجهة الجمود ونبذ التطرّف والعنف الفكريّ، ونشر قيم التسامح والتعايش.

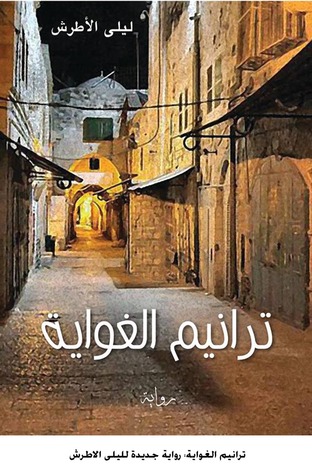

يتّسم الحوار معها بنوع من التعدّديّة، وذلك على خلفيّة التعدّد في إبداعاتها وتنقلها بين أجناس الكتابة، هي التي بدأت رحلة الكتابة منذ مطالع شبابها، فكانت حصيلة مواسم عطائها عدّة مجموعات قصصيّة، وأربع مسرحيّات وثمانيّ روايات، هي: «وتشرق غرباً» (1988)، «امرأة للفصول الخمسة» (1990)، «ليلتان وظل امرأة» (1996)، «صهيل المسافات» (2000)، «مرافئ الوهم» (2005)، «رغبات ذلك الخريف» (2010)، «أبناء الريح» (2012)، و«ترانيم الغواية» (2015)، والتي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربيّة في 2016. كما صدر لها مذكرات شخصية بعنوان «نساء على المفارق» (2009). وهي حاصلة على عدّة جوائز عربيّة. وقد ترجمت بعض رواياتها وقصصها القصيرة إلى عدّة لغات من بينها الإنجليزيّة والفرنسيّة والإيطاليّة والكوريّة والألمانيّة والعبريّة والصينيّة والتركيّة، وتُدرّس بعضها في جامعات أردنيّة وعربيّة وفرنسيّة وأمريكيّة.

نبدأ بسؤالك، ما هو جديدكِ على صعيد الكتابة الإبداعيّة؟ وماذا ينتظر القراء منكِ الآن؟

ربما كان السؤال الأكثر دقة هو ماذا أنتظر من نفسي؟ أعمل على رواية جديدة تركتها فترة طويلة بعد عارض صحّيّ، وآمل أن أستكملها قريباً، لكنني كتبت مسرحيّتين موسيقيّتين، واحدة للكبار والأخرى للصغار، وهو مجال جديد أن أكتب للصغار. وآمل أن تعرضا صيف هذا العام، وما شجّعني على هذا أنّ المسرح وسيلة مباشرة للتواصل مع المتلقّي، ومعرفة ردود أفعاله على نصّك. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية «البوّابة 5» عند عرضها في الأردنّ وتونس، وحصولها على جائزتين.

«ترانيم الغواية» هي آخر رواياتك، التي صدرت عن منشورات ضفاف في بيروت، حدثينا عن هذه الرواية وظروف كتابتها ومضمونها والمختلف فيها عمّا سبقها.

الاستهلال في بداية الرواية يعبّر عن مضمونها، لكن تبقى تفاصيل الحكاية وفنّيّة السرد وأدواته، والخيال والتاريخ الحقيقيّ في زمن التحوّلات الكبرى التي عاشتها القدس. تبدأ الرواية هكذا: "مصلوب بحيرته ذاك المولود في مدينة منذورة لله. ظاهرها قدسي وباطنها إنسي، معلّق على الحدّ بين طهارة الحجر ونوازع البشر. بأنوار أنبيائها تشعّ مدن السماء وسواد ليلها غواية ورغبات دفينة. هالات ضياء تطوّق مدناً تقدّست، وفي عيون قاصديها ترانيم وصلاة وسجود، وتبتّل في أساطيرها والحكايا، بينما تغمز المدينة من خلف قناع لمن يعرف، أن لا بأس، ستّار ليلنا وأبواب مغلقة". أنا والحنين ورغبة اكتشاف البشر في زمن التحوّلات الكبرى في مدينة الله. مدينة لم يتوقف الصراع عليها ومنذ كانت، والسؤال أين النساء في تاريخ مدينة محكومة بقدسيّتها، وبطبقيّة عائلتها التقليديّة وخلافاتهم؟ وتعدّد مللها وطوائفها وحاراتهم. وسقوط خلافة استمر حكمها أربعة قرون. ودخول انتداب وهبّ ما لا يملك لمن لا يستحق. ثم احتلال أول وثان، وهجرة وفقر وكلّ ما يحمله التحوّل الكبير للحجر والبشر. الإجابات رواية غطّت مساحة التحوّلات الكبرى في حياة القدس. بل وفلسطين. مساحة لم أقترب منها روائياً، ولا أعتقد أن غيري فعل. وفي قراءاتي الكثيرة لمرجعيّات ووثائق لتلك المرحلة، سدّ الأفق سؤال أكبر.

هل تعيد الرواية كتابة التاريخ بينما تتعربش على أغصانه؟ فتزيح عنه أوراق التزوير لصالح المنتصر والحاكم؟ حملت سؤالي إلى القدس. كانت حياة النساء محور الحكاية المتخيّلة تضيق في هجوم مشاهد الحياة الأخرى، وكلّما أوغلت في البحث والتنقيب صارت حكايات النساء بؤرة الحدث، وبدأت زاوية الرؤيا تتسع بحجم مدينة. وكانت هالات القدسيّة تصبح أكثر شفافيّة لتنجلي صور البشر من تحتها. وفي تتبّعي لحياة صديقتين، مسيحيّة ومسلمة، وقصة عشق محرّم كنسيّاّ بين خوري أرمل وأرملة فردت لي المدينة تاريخها السياسيّ والاجتماعيّ والدينيّ منذ أواخر العهد العثمانيّ، وتكشّفت صراعات الطوائف والملل المعلن والمخفي، وإذا المسكوت عنه يشكّل الصورة الأعمق للمدينة المقدّسة.

«ترانيم الغواية» هي قصّة حبّ محرّم إطارها العام التبدّلات التي حكمت القصة وتسبّبت فيها. عدتُ إلى القدس لأسابيع رغم معرفتي بالبلدة القديمة. أمشي في الحارات ومناطق القدس الغربيّة التي لا أعرف. من الصباح وحتى المساء. كلّ يوم. زرت الأماكن الدينيّة، رأيت عين كارم لأول مرّة ثم تكرّرت زياراتي.. قابلت كبار السن، والمؤرخين والأدباء والناس العاديّين. ولم يكن سهلاً أن تقاوم إغواء التاريخ وأنت تكتب رواية عاش أبطالها في زمن مضى، كانت أمامي أسرار كثيرة، وخفايا سياسية واجتماعية ودينية وجنسية مثيرة. فمزجت الراهن بالماضي من خلال عين الكاميرا، والمخرجة التي تريد إنجاز فيلم وثائقي عن القدس، فتعود لتلتقى عمّتها والمؤرخين وأرشيف العائلة من الصور والوثائق، وتروي من خلال حركة الكاميرا ومعايشة العمة ولقاء صديقتها قصة القدس. «ترانيم الغواية» رواية كتبتها في ثلاث سنوات، فبين التفكير وزيارة القدس وقراءة المراجع والوثائق، والتي تجاوزت 65 مرجعاً امتد بي الزمن.

تتوغّلين في هذه الرواية في تفاصيل تاريخ القدس منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى ما بعد النكبة، ساردة التاريخ بأسلوبٍ مختلف، ما هي حدود الواقعيّ والمتخيّل في هذا النصّ؟

حين تكتب رواية تتكئ على التاريخ لا تستطيع إلا أن تكون عارفاً وأميناً في رواية أسرار شخصيّاتها العامّة، وصادقاً في نقل حوادثها المؤثرة، لكنك توظّف هذه المعرفة والبيّنات والوثائق والمسكوت عنه كفاصل تاريخيّ مؤثّر في حياة الشخصيّات. فقدر الإنسان العاديّ الذي يزامن ويعيش هذه التحوّلات أن تتأثّر حياته الشخصيّة بها فيختلط الخاصّ بالعامّ. هنا يمكن للتخييل أن يخلق الشخصيّات، وأن يروي حوادث حياتها ويحرّك مساراتهم في إطار هذه الأحداث معتمداً على معرفته الدقيقة والأمينة.

مثلاً شخصية "سارة أرونسون" عشيقة جمال باشا السفّاح، يهوديّة كانت عميلة مزدوجة لليهود والإنجليز، وهي من أثّرت على القائد التركيّ المتيّم بها ليفتك بالمعارضين العرب، فعلّق المشانق لشهداء 16 أيّار في ساحة المرجة في دمشق، وفي عاليه في لبنان، فهبّ العصيان العامّ، والإضراب وبشائر الثورة العربيّة الكبرى وهذه حقائق موثّقة في الأرشيف العثمانيّ، لكنني وظفتها روائيّاً بأن جعلت إحدى الشخصيّات وهو والد الراوية "العمّة ميلادة" يلتقي سارة في منزلها، لتتوسّط له عند عشيقها جمال باشا السفاح حاكم القدس ودمشق آنذاك، كي يستعيد مرجه المصادر من الأتراك، لكنها أخذت الهديّة التي كلفته ما يملك دون أن تساعده، بل كاد السفاح أن يقتله حين جمعته به. هذه حادثة تخييلية، لكن سارة وتأثيرها على جمال باشا السفاح وعشقه لها ودورها السياسيّ حقائق لا يمكن للكاتب أن يتلاعب بها، وكذلك شخصيّة المفتي الحاج أمين الحسيني والصراع مع النشاشيبي، والكثير.. هذه حقائق يوظّفها الخيال الروائيّ لتشكّل شخوصه وأحداث روايته. وهذا هو الفرق بين الروائيّ والمؤرخ.

السياسة والدين يتلازمان في أحداث الرواية مع قصص البشر، محاولة التنبيه في سياق الأحداث إلى بيع الأراضي الفلسطينيّة في شرقي القدس المحتلّة بصورة سرّيّة إلى متموّلين يهود من خارج فلسطين من قِبَل الكنيسة الأرثوذكسيّة اليونانيّة. جاء هذا بعد زيارتك للقدس ثلاث مرّات، وعدّة رحلات قمتِ بها إلى أوروبا، اطلعتِ فيها على عددٍ من الوثائق كان أهمها الأرشيفين العثمانيّ والبريطانيّ. هل يمكن القول أنكِ كتبتِ "رواية تاريخيّة"؟

كما ذكرت، الفاصل السياسيّ للأحداث والتطورات هو زمن الرواية، وبيع الأراضي لم يكن من الكنيسة الأرثوذكسيّة اليونانيّة وحدها، بل من شخصيّات متنفّذة وعائلات عربيّة من لبنان وسوريا امتلكت مرج بن عامر، وهو أخصب أراضي فلسطين، ملكيّة استثمار لا تملُّك، ولكن قربهم من الساسة الإنجليز مكّنهم من معرفة القادم وما يُخطّط لفلسطين، فباعوا هذه الأراضي للوكالة اليهوديّة مباشرة أو عبر وسطاء، أما الصراع بين العرب الأرثوذوكس والكهنوت اليونانيّ فابتدأ على تعريب الكنيسة، مطالبات بأن يصل العرب إلى المناصب الكهنوتيّة العليا، وأن يكون لهم قرار في إدارة شؤونها، والتصرّف بأملاكها، فرفض اليونان ذلك بشكل قاطع، مما استدعى الهبّة العربيّة الأرثوذكسيّة الأولى نهاية القرن التاسع عشر.. حيث قتل أربعة شباب عرب، لكن كثيراً من أبناء الطائفة في القدس تحديداً هم من أصل يونانيّ، أو ممن لهم مصالح مع البطرك ذيميانوس، فطالبوا بإعادته بعد أن عزله العرب، وقد خرج مفتي الديار من المسجد الأقصى يقود المظاهرة لعزل البطرك بعد أن أوضح للمصلّين بأن هبّة العرب الأورثوذكس ضد اليونان لتعريب الكنيسة "ليست قضيّة نصارى بل قضيّة وطن". لكن الأتراك أعادوه رغماً عن الجميع. وتحالف الأتراك مع اليونان ضد العرب رغم العداء التاريخيّ بين الشعبين.. لكن قصّة بيع الأراضي تفجّرت بعنف بعد احتلال 67 حين باع البطرك اليونانيّ أراض تملكها الكنيسة لليهود، فانقسمت الطائفة وما زالت.

هذه فواصل سياسيّة وتاريخيّة تضيء الجوانب النفسيّة والاجتماعيّة لأحد الأبطال الرئيسيّين وهو الخوري الحدّاد صديق الشيخ الزهراوي من حمص وأحد شهداء أيّار. والخوري شخصيّة متخيّلة بينما الزهراوي شخصيّة تاريخيّة حقيقيّة، والرواية حكاية لا تتّخذ موقفاً سياسياً أو دينياً من أيّ من الأطراف، لكنها وهي تروي قصة عشق الخوري للعمّة، أو وهو يكتب مذكراته، لا بد من تخيّل ما كان يضايقه من هذه الأحداث فيمرّ على ذكرها.

هذا الفاصل بين الحقيقيّ والتّخييلي في الرواية التي تستحضر التاريخ، شغل النّقد العربيّ لتعريف الرواية، هل هي تاريخيّة أم تخييل تاريخيّ؟

أعتقد أنّ الجواب هو في قدرة الروائيّ على تقليص المسافة بين سرد التاريخ كما في الوثائق وكتب التاريخ وبين الخيال السرديّ. ومساحة الخيال التي يحرّك شخوصه فيها. ولا أعتقد أن إشكاليّة المصطلح تشغل بال الروائيّين، ومنذ روّاد الرواية التاريخيّة، فالنصّ هو التجريب، أما النّقد فهو الكاشف لهذا التجديد ـفالروائيّ لا يكتب نصّه على مقاس النظريّات النّقديّة، وإنّما وظيفة النّقد استنباط التجديد وشرحه ودراسته ومقارنته. في الغرب مثلاً، وبعد رواية الأيرلنديّ جيمس جويس «يوليسيس» (عوليس) في العشرينيات من القرن الماضي، تغيّرت المنظورات النّقديّة، فدخلت فيها أساليب تيّار الوعي واللاوعي، واستخدام الأساطير والرموز التاريخيّة المتداخلة، والنزعة التجريبيّة في السرد الروائيّ، حين تجلّت في الأعمال الروائيّة لوليم فوكنر وفرجينيا وولف وآخرين.

هل ترين أن تآمر الكنيسة الأرثووذكسيّة اليونانيّة ودورها في التفريط بأراضٍ من فلسطين كان من القضايا المسكوت عنها؟ وما الأثر الذي تركته روايتكِ في هذا الخصوص؟ وهل تقبّل الجانب المسيحيّ في القدس خاصّة الكنيسة ورجال الدين هذه الرواية؟

هي فرطت ببعض ما تملك، وهذا الصراع بين العرب الأرثوذكس واليونان على تعريب الكنيسة وعدم تفرّد اليونان بالتصرف بأملاكها ورد في كثير من المراجع، مذكّرات خليل السكاكيني الذي حرمته الكنيسة، لأنه صديق إسعاف النشاشيبي، وعمل مدرّساً في مدرسة الصلاحيًة التي كانت أصلاً كنيسة، وفي مذكرات واصف جوهريّة، وكتب المؤرخ رؤوف أبو جابر وغيرهم، وهو صراع ما زال قائماً.

ماذا تمثّل لكِ هذه الرواية تحديداً ضمن مشروعكِ الروائيّ؟ وهل هي فعلاً استكمال لما يمكن تسميته «رباعيّة فلسطين» في مسيرتكِ الروائيّة؟

نعم هي استكمال للتأريخ الاجتماعيّ لفلسطين في مرحلة لم أقترب منها. والزمان والمكان الفلسطينيّ حدّدا الرباعية. بدأت برواية «وتشرق غرباً» التي رصدت حياة الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة بعد نكبة 48 وحتى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين. قصّة حب بين طبيب مسلم ومعلّمة مسيحيّة، وأحداث الرواية محاولة للإجابة على السؤال الكبير وماذا بعد الركود السياسيّ، ومعاهدة كامب ديفيد؟ فتصاعد البناء الروائيّ مع التشكّل النفسيّ والوعي الخاصّ والعامّ للشخصيّة الرئيسيّة الطفلة هند النجّار وحتى صباها، لتمسك بالحجارة مع أولاد بلدتها وتبدأ في مهاجمة الدبّابات الإسرائيليّة نتيجة الممارسات والتعسف الذي وقع عليهم، فكانت استشرافاً للانتفاضة الأولى احتفى به النّقد.

أما الرواية الثانية: «امرأة للفصول الخمسة» فهي عن الفلسطينيّين في الشتات وتحديداً في الخليج في الخمسينيات والستّينيات من القرن العشرين. واستشراف لطرد الفلسطينيّين من الكويت بعد غزوها، ومعظم هؤلاء تحوّلت حياتهم لاصطياد الثروات، فسقط بعضهم في براثن المتاجرة بالوطن والقيم الثوريّة والبدء بتجارة السلاح وما يحمله الثراء الفاحش للتخلّي عن كثير من المبادئ، والتي أدت إلى طرد الشخصيّة الرئيسيّة من الخليج بعد سحب جوازه الدبلوماسي. تنطلق بطلتها نادية الفقيه بامتلاكها لذاتها وقرارها وتحرّرها اقتصاديّا من قيود زوجها الثري، ومعاملتها كدمية جميلة. وقد كانت أول رسالة ماجستير عنها عام 1996 للباحث د. يوسف عوض في الجامعة الأردنيّة وقارن بينها وبين نورا في «بيت الدمية» لهنريك أبسن، شاهدت عدداً من الأفلام القديمة عن الحياة في الخليج قبل اكتشاف البترول صوّرتها شركة "شل"، وقرأت العديد من المراجع وقابلت بعض كبار السنّ.

الرواية الثّالثة في الرباعيّة «رغبات ذاك الخريف» رصدت الراهن من بداية القرن الحادي والعشرين، من خلال اللاجئ الفلسطينيّ الشاب أحمد في مخيّم الحسين والذي يعمل في عبدون، أحد أرقى وأغنى مناطق عمّان الحديثة. ورؤيته لوضعه وفلسطين بعد أوسلو وعودة السلطة الفلسطينيّة والانقسام الفلسطينيّ. والرواية رصد لتطور عمّان الحديثة والفرق بين أحيائها وأطيافها، وأحلام بعض شبابها من الأردنيّين والفلسطينيّين التي يرونها خارج الوطن والهجرة، وتعرض بعضهم للأفكار المتشددة والتطرّف من خلال شخصيّة أحمد ابن المخيّم الفقير وأخته نوال وكلاهما يعملان في منطقة عبدون، وتنتهي الرواية بجمع أبطالها "لأسباب مختلفة" في فنادق عمّان ليلة تفجيرات الفنادق ليكونوا شهود عيان عليها. أما الرابعة «ترانيم الغواية» فغطت حياة القدس وفلسطين من نهاية القرن التاسع عشر وحتى ما قبل الانتفاضة الأولى.

برأيكِ ما الذي تستطيع أن تقوله الرواية؟ ما حدود الكتابة الروائيّة؟ وهل مسؤوليّة الأدب أن يطرح حلولاً؟

ليس للكتابة حدود، لا في الرواية ولا غيرها من صنوف الكتابة ووسائل التعبير بها. نحن نطالب بحرّيّة التعبير وندافع عنها كحق إنسانيّ لا يجوز لأحد حرمان آخر منها، فالفكر هو الإنسان نفسه. لذا تستطيع الرواية قول الكثير ودون خوف لو ضمنت عدم تدخل الرقيب الذاتيّ خوفاً على النفس أو الأهل، أو الرقيب الاجتماعيّ والدينيّ، وهما الأشد خطورة من الرقيب السياسيّ الذي سقط في عصر الاتصال، السياسة مستباحة مقارنة بالرقابة على الفكر والعقل والدين والموروثات الاجتماعيّة، بحجة الحرص على القيم والدين.

الآداب أو الفنون ليست مطالبة بتقديم الحلول، هذه مهمّة التشريع والقوانين، لكن الرواية تفضح المسكوت عنه، وتلقي الضوء على مشاكل كثيرة تعاني منها الشخصيات الروائيّة كما هي في الواقع، وهذا هو دورها الرئيسي، المشكلات يحلّها التشريع وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعيّة وتكافؤ الفرص والقضاء على الفساد، الذي تكشفه أحداث الرواية ودون افتعال نهايات سعيدة بطرح الحلول وانتصار الخير، وهو ما يخالف الواقع للأسف.

ماذا تعني لك لحظة الكتابة الإبداعيّة؟ وكيف ترين مغامرة الكتابة التي منحتك ثماني روايات؟

الكتابة هي إلحاح الأسئلة والأفكار الصاخبة التي تسيطر على عقلي ووجداني فأعكسها على الورق شخوصاً وأحداثاً ومشاهد. هي لحظات التجلّي التي لا يشبهها شيء ولا تعادلها أي نشوة. وتوصيفك دقيق "مغامرة الكتابة" فهي بمقدار ما تمنحك من اكتفاء ورضى حين تنهي روايتك، تعيش بعدها لحظات قلق، عن مدى قدرة الرواية على الانتشار والتأثير على القراء، ورأي النقاد. الرواية مولود حديث، كلّ هم أمّه الحامل أن يولد صحيحا معافى جميلاً، ثم تبدأ هموم حياته وقدره وحظه.

تكررت زياراتك لمدينة القدس المحتلة، التي عُدّتِ منها مؤخراً بعد جولة أدبيّة، هذا يدعونا لسؤالك ألا تندرج مثل هذه الزيارة في سياق التطبيع مع العدوّ الإسرائيليّ؟ وما هو تعريفك للتطبيع؟

هل ما زال هناك من يرفع مثل هذه المقولات؟ تطبيع مع الأهل وزيارة الأماكن المقدسة؟ وعلى رأي فيصل الحسيني، زيارة السجين ليست تطبيعاً مع السجان. أنا لم أطلب إذن زيارة من إسرائيل، ولم تختم جواز سفري، وحين أصروا على ذلك مرة عدت عن الجسر ولم أدخل، وحتى اتفقوا مع السلطة على عدم ختم جوازات العابرين، وإسرائيل موجودة على الحدود، ولا بد من المرور عبرهم لأصل إلى الفلسطينيّين تحت حكمهم أو في مناطق السلطة، وأتمنى أن يحرر المزايدون فلسطين أو أن يجدوا حدوداً عربية نمر منها لا يكون عليها نقاط تفتيش إسرائيلية، لقد استعمرت فرنسا الجزائر فلم يقاطع زيارتها العرب، ولم يتوقف نضال الجزائريين حتى الاستقلال، نضال دام قروناً، ولم يكن تعامل العرب مع الفرنسي المحتل تطبيعاً ولم نسمع مثل هذه المزايدات، الاحتلال هو الاحتلال طال أم قصر، أما أن نعاقب الفلسطينيّين بعدم زيارتهم أثناء احتلالهم، فقد آن لهذه الدعاوى المتشنجة أن تعيد النظر في مقولاتها. صمود الفلسطينيّين في أراضيهم مقاومة، ولا بد من دعمها لا عقابها. أما في القدس فلم أتعامل إلا مع العرب، في المواصلات والأكل والإقامة، إن رؤية الوطن المحتل ومعاناة الشعب الفلسطينيّ تثير السخط والغضب على المحتل لا التطبيع معه، وكم كان أهل القدس سعداء بنا وهم يعلمون أننا جئنا إليهم، بل حين رافقني الكاتب المقدسي عيسى عيسى قواسمة في جولة طويلة واستمعت فيها إلى حكايا الناس الصامدين، أكلنا وتنقلنا دون أن يأخذ أصحاب المطاعم أو التاكسي أي نقود حين عرفوا أنني كاتبة أزور القدس للكتابة عنها.

يقال إن الروايات عادة ما تحمل سمات من شخصية الروائيّ (ة) وتعكس بعضاً من تجربته (ا) الخاصة، فإلى أي حد تؤرخين لجانب من ذاكرتك الشخصية في أعمالك؟

لا يمكن فصل الكاتب عن شخصيته ومكوّناتها، استقاءات الطفولة ثم الخبرات المكتسبة والعلوم والمعارف والتماس مع الحياة، لكن بالتأكيد صور الطفولة وما تعلمه الإنسان فيها يظل راسخا أكثر، فالذاكرة الطفلة صفحة بيضاء تحفر التجارب والشخوص والمكان عميقا فيها، لهذا تلح كثيرا أثناء كتابة الرواية. لكن، هل يظل المرء أسيراً لهذه التجارب وحدها وهو ينفتح على العالم بالعلم والانكشاف والمعارف؟ الكتابة هي قدرة المؤلف على تقمص وتجسيد شرائح اجتماعية مختلفة يتخيل نفسيتها وتفكيرها وحتى لغتها، لهذا يستقي الكتّاب شخوصهم بالمعايشة أحيانا، حارة نجيب محفوظ هي مشاهداته وتفاعله وأحاديث وجلسات حرافيشه.

بالنسبة لي ومنذ رواية «وتشرق غربا» يقولون إنني أكتب جزءاً من حياتي، حتى في «صهيل المسافات» عن أزمة المثقّف العربيّ مع السلطة، ومع أن الراوي رجل قالوا إنها تعكس بعضاً من شخصيتي. وأعتقد أنه إطراء لإجادتي تقمص روح وفكر الشخصية، وبالتأكيد كان لي بعض الإطلالات خاصة في الرواية الأولى، لكنني لم أكتب تجربتي بعد، سوى في جزء منها في «نساء على المفارق»، وإن شاء الله سأكتب سيرتي قريباً.

هل هناك خطوط حمر تتوقفين أمامها عند الشروع بأي عمل أدبيّ جديد سواء في السياسة أو الدين أو الجنس؟

لا أعترف بخطوط حمراء تقيد الكتابة، لكن هذه الخطوط صارت سيفاً مسلطاً على رقاب الجميع رغم سقوط الرقيب السياسي في عصر الاتصال والفضائيات وسهولة النشر خارج الأوطان، مع صعود رقابة أكثر صرامة وخطراً، وهي الرقيب الديني والاجتماعي. وفي انحسار القراءة وشدة تأثير التيارات الدينية والفتاوى التي تعتمد على الاستماع من متلقين معظمهم لم يقرأوا النصّوص أو يعرفونها. وأنا ومعظم الكتاب العرب قبلي، عملنا على التحايل على الرقابة قبل سقوط الرقيب الرسميّ العربيّ، بالتواري خلف مكان متخيّل، حدث ذلك في «امرأة للفصول الخمسة». "فبر قيس"، حيث تدور الأحداث، هي دول الخليج، ولأنها استشرفت طرد الفلسطينيّين من الكويت، أبقيتها سنتين في الصناديق حتى هدأت مسألة غزو الكويت ثم تحريرها، أحياناً تصدر رواية في زمان عاصف تضيق فيه الرؤية لدور الكتابة. ثم كانت السعودية واليمن "جديْدة وغابرة" في رواية «صهيل المسافات» عن دور المثقّف العربيّ في التغيير وصدامه مع المنابت والأصول وصراع الحداثة مع الأصوليّة، فمهما اقترب المثقّف من السلطة، أو نجح في رسم دور إعلاميّ وأكاديميّ له، تهزمه اعتبارات القبيلة والعشيرة.

لقد تجاوزت كثيراً من التابوهات دون مساس بالمسلّمات من النصّوص الدينية، ليس خوفاً ولكن احتراماً لمعتقدات البشر، فهي المادة الأولى من حقوق الإنسان، فله حق المعتقد الذي لا يجوز نبذه أو التمييز ضده من أجل هذا. مثلاً في روايتي «مرافىء الوهم» طرحت قضيّة المحلّل بعد الطلاق البائن بينونة كبرى من وجهة نظر المرأة، فلها الحقّ الشرعيّ في أن ترفض أو تقبل زواجاً وسيطاً يعيدها لزوج طلّقها ثلاث مرّات، وفي «رغبات ذاك الخريف»، التي ثارت عليها العواصف وما زالت تلاحقني أحياناً، طرحت التفسير الخاطئ للنصّ الدينيّ أو اجتزائه، فالزوج الشاذ يريد ممارسة شذوذه مع زوجته بحجة الآية ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾. كما طرحت قضايا التكفير وطالبان ثم الإرهاصات التي قادت للعنف والتفجير في روايات عدة بدءاً من «مرافىء الوهم» 2005. أما «ترانيم الغواية» فأثارت غضب بعض عائلات القدس التقليديّة والبارزة لأنهم يعتقدون أنّ التاريخ يجب أن يُظهر الوجه الحسن لنضال المدينة، ولم يشفع للرواية ما أظهرته من تآخ وتلاحم في بعض المواقف، لكن بعض المسلمين والمسيحيّين غضبوا وألغوا بعض نشاطاتهم للاحتفاء بها بعد تحديد المواعيد حين قرأوها لأنها تناولت قضايا شائكة في علاقاتهم.

ما هي الرواية التي غيّرت مفاهيمك ورؤيتك للحياة؟

مررت بأعمال أدبيّة وأمهات الكتب القيّمة وغزيرة المعرفة في مراحل عديدة من العمر أعجبت بقدرة كتابها وموهبتهم الفذّة، لكن ليس إلى حد تغيير مفاهيمي ورؤيتي للحياة، لأن التجارب والعلوم والمعرفة لا تقتصر أو تتكون من الروايات وحدها، رغم أن كثيراً من الروايات الجيدة تضيف معرفة بالأمكنة والبشر واختلاف التجارب.

مثلاً روايات جورجي زيدان قرأتها وأنا طالبة في الابتدائيّة، عمّقت معرفتي بالفترة العبّاسيّة وإعجابي بالفتوحات الإسلاميّة وانتمائي العربيّ، وبعض أدب روسيا كشف لي الحياة هناك قبل الشيوعيّة مثل رواية «الأم» وقد قرأتها وأنا طالبة في الثانويّة، وكذلك الأدب الأمريكيّ والأوروبيّ، ثم أدب أمريكا اللّاتينيّة، لكن ليس إلى حدّ تغيير حياتي بعد أيّ منها. أسعى دائماً لأن أكون متفرّدة رغم أنني لست نبتاً بلا جذور فأنا "أقرأ ُما أقرأ ثم أنسى ما قرأت" على حدّ قول الناقد القديم خلف الأحمر، حين أبدأ الكتابة.

يشتكي أدباء وأديبات عرب من سلبيّة النّقد تجاههم(هن)، بمعنى أنه لا يساهم في تطوير تجربة الأدب. كيف ترين معايير النّقد في هذه المرحلة؟ وهل أعطى النّقد تجربتك الأدبيّة حقها؟ وما هي ضرورته أصلاً للكاتب(ة)/ الروائيّ(ة)؟

النصّ هو التجريب، أما النّقد فهو الكاشف لهذا التجديد سواء في البناء الفنّيّ أو الموضوعيّ، وهذه إشكاليّة بين النقّاد والكتّاب العرب، حيث يجنح بعض النقّاد إلى تطبيق النظريّات الغربيّة على النصّ ودون اعتبار للخصوصيّة الثقافيّة والاجتماعيّة للنصّ، أعتقد أنّني أُنصفت من النقّاد منذ ظهور روايتي الأولى، والنّقد الأكاديميّ تحديداّ كان يتابع وما زال مسيرتي الروائيّة، والشاهد هذا العدد من الرسائل الجامعيّة العليا عن رواياتي، وتقرير بعضها على الطلاب، وإقامة الندوات حول بعضها.

كثرت في الآونة الأخيرة كتب السيرة الذاتيّة لأدباء ومثقّفين فلسطينيّين، وكان أن كتبتِ مذكرات شخصيّة بعنوان "نساء على المفارق"، أي دلالات يحملها ذلك الاتجاه برأيك؟

"نساء على المفارق" جزء من سيرتي الذاتيّة.. سيرة غير تقليديّة تبدأ من الطفولة وحتى المرحلة التي يختم بها الكاتب سيرته. إنها سيرة الزمان والمكان حين قابلت سبع نساء في تجوالي على مفارق الحياة وبقاع الأرض المختلفة، فاحتل المكان حيّزاً واضحاً في السرد، وكلّ من الشخصيًات النسائيًة التحمت بمكانها وصارت في ذاكرتي جزءاً منه لا أذكر المكان إلا وأتخيلها، وهي تطرح قضيّة شخصيّة لكنها تعكس همّاً عامّاً تعيشه نساء العالم. وأنا مع كتابة السيرة الذاتيّة من خلال العودة إلى المكان الأول واسترجاع السيرة الفرديّة والتجربة العامة. شرط أن يكون في التجربة والسيرة ما يميزها من الناحية الإنسانيّة أولاّ والعامّة ثانياّ، وهذا جنس أدبيّ له أدواته الفنّيّة.

ثمّة احباط للأدب ولمهمّته المفترضة كأداة تغيير. ما هي مهمّة الأدب الأساسيّة اليوم. حسب رأيك؟

حتى في الآداب العالميّة لم تعد الرواية وسيلة التغيير كما حدث في منتصف القرن التاسع عشر في أوروبا أو روسيا مثلاً، حين كانت الروايات تسهم في التغيير بجانب كتابة التاريخ والعلوم الاجتماعيّة، وكما كان للآداب من تأثير في بداية القرن العشرين وحتى ما بعد منتصفه. نذكر كيف نبّهت ثلاثيّة نجيب محفوظ لدور الزوج المتسلّط مزدوج الشخصيّة والقيم والمرأة المقموعة في شخصيّة "سي السيّد"، وصارت علامة في أحاديث الناس وأفكارهم.. الآن تعدّدت استقاءات التأثير، دخلت وسائط الإنترنت والإعلام والتواصل الاجتماعيّ، وكثر الكتّاب، الحقيقيون وأنصاف المواهب ومعدوميها.. وتراجع دور النّقد، واختلط الحابل بالنابل في انحسار القراءة العربيّة لأسباب متعدّدة.

أمهات الكتب العالميّة التي شكّلت علامات فارقة وغيّرت في حياة الشعوب بعد الحروب والصراعات كتبت بعد فترة زمنيّة من الحدث نفسه، وفي فترة زمنيّة كانت الآداب هي وسيلة المعرفة للنخب وأصحاب القرار، ولهذا اشتهرت روايات شكّلت الرأي العامّ في بلدانها «د. زيفاجو» لباسترناك، «الحرب والسلام» لتولستوي، «الأم» لجوركي، «مدام بوفاري» لجوستاف فلوبير، «لمن تقرع الأجراس» لهمنجواي، «الصخب والعنف» لفوكنر، و«الجريمة والعقاب» لدستوفسكي، وغيرها، الآن انحسر دور تأثير الأدب في تشكيل رأي عامّ لصالح الإعلام الفضائيّ، الأسرع تأثيراً وأكثر جذباً للمشاهد العربيّ فهو صوت وصورة ولا يحتاج جهد القراءة وأثمان الكتب.

ألا تزال القضايا الكبرى هي حبر الكتّاب في منطقتنا. وهل أنت مع هذا؟

قدر هذه المنطقة التحوّلات السياسيّة والاقتصاديّة والتناقضات المدمّرة التي لا يستطيع الإنسان العاديّ الفكاك من آثارها، الحروب والتدخل الأجنبي والفساد والقمع والاحتلال والردّة الدينيّة وكلها محفّز لا يمكن للكاتب أن يظلّ خارجها، حتى وإن طال ترقّبه لها ومحاولة فهم غموضها. لست مع أو ضد هذا.. إذا أحس الكاتب أنّه استوعب المتناقضات، ويستطيع أن يكتبها بفنّيّة عالية فلا بأس، ولكن أن تكتب رواية بأسلوب صحفيّ، ورصد للواقع كأنه ريبورتاج سياسيّ أو اجتماعيّ ومباشرة، فلا.

ما قراءتك لعلاقة الرواية العربيّة بالواقع العربيّ الراهن في ظلّ ما نعيشه من تمزّقات وحروب على أصعدة مختلفة؟ وهل تعتقدين أنّ الواقع يمكن أن يصنع رواية ناجحة، خصوصاً أنه واقع مغر بالمصائب والمشاكل؟

من تعريفات الرواية أنها خلق عالم مواز لذاك المعاش، ولأن العالم العربيّ برمّته، منذ ما يُسمّى بـ"الربيع العربي" وما زال يعيش وضعاً ضبابيّاً متغيّراً كلّ لحظة، يصعب على الروائيّ أن يخلق هذا العالم الموازي بفنّيّة ودون وقوع في أخطاء سياسيّة أو اجتماعيّة أو نفسيّة في تسارع الأحداث وغياب الشفافيّة، ولأن الواقع عاصف وغير متوقع، يتغيّر وتتكشف تفاصيله كلّ لحظة في عالم الاتصالات وكشف الوثائق والتسريبات، يصعب كتابة عمل فنّيّ محايد، وهو دور الروائيّ، أن يستشرف من روايته ما يمكن أن يحدث. أعتقد أن كتابة رواية عن الواقع الآن ستكون أشبه بمنشور سياسيّ، فالروائيّ يحتاج بعض الوقت ليستوعب ما يحدث ويكتبه بشكل فّنّي.

مع ظهور الأجناس الأدبيّة الجديدة هل أنت مع التجريب في الأدب؟ وما هو الحدّ الفاصل بين التجريب والتخريب الأدبيّ؟

بالتأكيد، وفي كلّ رواية أحاول أن أنتهج أسلوباً جديداً في السرد، تعدّد الأصوات والضمائر، تيّار الوعي، والبعد النفسيّ للشخصيّات، شكل البرنامج التلفزيونيّ، أما في المواضيع فقد تنبه النّقد بأنّني آتي بالجديد في كلّ مرّة وشكراً له.

المشكلة التي تعاني منها الساحة الأدبيّة العربيّة هي غياب نقد حقيقيّ بعيداً عن الشلليّة والمحاباة وتكريس أسماء بعينها وعدم المتابعة، وغياب دور وزارات الثقافة العربيّة، وضعف معظم الصفحات الثقافيّة وعدم الاهتمام بها من الصحف نفسها، فكثير من النقّاد الجادين لا يجدون مجالاً لنشر آرائهم ناهيك عن إنصافهم ماديّاً.

النّقد الجاد والحيادي وحده قادر على غربلة الغثّ من السمين، بعد أن تكدست الساحة ورفوف المكتبات بما يُسمّى تجاوزاً روايات، في تعدّد الجوائز العربيّة والتنافس عليها، بعض الكتّاب يصدرون كلّ عام رواية جديدة ويتكئون على أسمائهم، وبعض النّقد يحابي الأسماء المكرسة وكذلك لجان الجوائز للأسف، ناهيك عن الأسباب السياسيّة والجغرافيّة والعقائديّة في منحها.

حصلت على جائزة الدولة التقديرية في الأردنّ، وجائزة "جوردن أوورد" كأحسن روائية أردنية عن «رغبات ذلك الخريف» (2010)، وجائزتين عن عملك المسرحيّ «البوابة 5» (2016) كما وصلت «ترانيم الغواية» إلى القائمة الطويلة للجائزة العالميّة للرواية العربيّة (البوكر) 2016، إضافة إلى عدد من الجوائز في مجال الإعلام عن إعداد برامج وأفلام وثائقيّة.. ماذا عنى لك هذا؟ وإلى أيّ مدى تمثّل الجوائز برأيك معياراً للحكم على العمل الأدبيّ؟

الجوائز تقدير للمسيرة والعمل واعتراف بالتميز، لكنها جعلتني أكثر حرصاً في تناول موضوعات الرواية وتجديد أساليبها. الجوائز فكرة جليلة لإنصاف من يستحق من الكتّاب لو كانت آليّات منحها لا تخضع للتدخل السياسيّ أو للمحاصصة الجغرافيّة والشلليّة وفرض الأسماء وذائقة رئيس اللجنة. والجوائز عالية القيمة الماديّة تسهم في تحسين حياة من يستحقّها. لكن للأسف حتى القراء فقدوا بعض إيمانهم بالجوائز وهم يكتشفون أنّ بعض الروايات الفائزة لا تستحقّ، وظلمت روايات أفضل منها بمرّات نافست ولم تفز للأسباب السابقة..

تُرجمت بعض رواياتك وقصصك إلى عدّة لغات من بينها الإنجليزيّة والفرنسيّة والإيطاليّة والكوريّة والألمانيّة والعبريّة والصينيّة والتركيّة، فإلى أيّ مدى تساهم الترجمة في وصول الكاتب إلى العالميّة؟ وهل توافقين الرأي القائل إن "العمل الأدبيّ يفقد الكثير من إبداعه بالترجمة"؟

الترجمة كتابة أخرى للنصّ، وهذا يعتمد على قدرة المترجم وتمكّنه من اللغة العربيّة وفهمه لمفرداتها ليستوعب روح النصّ، ولا بد من محرّر مترجم ثان من اللغة المترجم إليها يعيد النظر في الترجمة الأولى، هكذا يحافظ المترجم على روح النصّ بشكل كبير، وهو الفرق بين مترجم وناشر محترف وآخر تجاري.. وهذا ما حدث مع روايتي «امرأة للفصول الخمسة» حين ترجمت إلى الإنجليزيّة نهاية التسعينيات مع دار انترلنك، ترجمتها بيان نويهض، ثم أعطيت للكاتب الإنجليزيّ مستر تينغلي الذي اتصل بي مرّات عديدة مستفسراً عن مفردات تستعمل في حياة أهل الخليج في مرحلة منتصف القرن العشرين. لهذا جاءت الترجمة قريبة جداً من روح النصّ، بينما الترجمة التركيّة للرواية لا أعرف عنها شيئاً، وكذلك الصينيّة لـ«أبناء الريح»، والإيرانيّة لـ«مرافىء الوهم» ومدى قربها من النصّ الأصليّ.

للكتابة طقسها الخاص، فما طقوسك؟

أنا امرأة نهاريّة، أحب الضوء والشمس والأيام المشرقة، أكره الظلام وكآبة الشتاء والغيوم الحالكة حين تخفي الضوء، لهذا أفضل أوقات الكتابة عندي الفجر وما بعده وحتى الظهر ثم أتوقف. هذا عن الرواية، أمّا المقالات والبحوث فأعمل عليها في أيّ وقت. الآن أكتب كلّ شيء إلكترونيّاّ حتى الرواية، قبل ذلك كنت لا أستطيع الكتابة إلا على ورق أبيض غير مسطر وبقلم حبر سريع الانزلاق. لكن ما زالت أجمل الأفكار والمواقف الروائيّة تأتيني حين أنطلق بالسيارة وحدي على طريق سريع، ومعظمها للأسف يضيع فلا سبيل لي لكتابته، حاولت التسجيل فضاعت الأفكار.