أعادني هذا المشهد إلى السؤال الذي طرحته حنّا أرندت الشاهدة على الهولوكست: هل كان أيخمان يرتكب الشرّ دون أن يكون شريراً؟ لقد كانَ هذا الجندي الصغير تافهاً في شرّه، لم يكن سوى شخص "عاديّ بشكل مرعب".

"النكبة هي الحدث الذّي يحدّق بالحاضر"، نسيتُ قائل تلك العبارة، لكنّها تنطوي على اعترافٍ بعدم تجاوز وقوع المأساة، وفي أنَّ عملية الحداد لا تزال مستمرة. مِن هذه المقولة المجهولة، يمكننا البدء بوصف فيلم "فرحة"، الفيلم للمخرجة الأردنية دارين ج. سلّام وعُرض للمرة الأولى في مهرجان تورنتو السينمائي في 14 سبتمبر 2021.

ذات يوم كانت الحياة في أفضل حالٍ. كل شيء يمضي في حياته، منصرفاً إلى شؤونه الخاصّة، حالِماً بالأشياء التي تنتظره. ثمّ لا تسمحُ الفجائية في الفيلم، باستيعاب الفاجعة ولا تمنحك فرصة رؤية الفناء بشكلٍ هادئ ورومانتيكي، كما هو حاصل في الواقع أو في السينما. بل كما هو غير معتاد ومألوف، كونَ فيلم فرحة برمته هو وثيقة للتّاريخ الفلسطيني بشكله المعاصر، الذي لم يقم الجنازات بعد. وهو تجاوزٌ للمتعارف عليه بأنَّ الهزيمة تُحسب عادةً على من يدفن أكبر عدد من الأموات وانقلابٌ عليه. وهذا ما حصلَ فعلا.

حالما بدأ بثّ "فرحة" على منصة نتفلكس هذا الشهر، طالت سهام الانتقاد الإسرائيلية قرار المنصة عرض الفيلم، كما هدّد الوزير اليميني العلماني أفيخادور ليبرمان بسحب تمويل الحكومة، لمسرح السرايا في مدينة يافا، بسبب قرار المسرح عرض الفيلم أيضاً. وفي بيان له، اعتبر ليبرمان أنّه "من الجنون أن تبثّ نتفلكس فيلماً هدفه خلق ذريعة كاذبة والتحريض على كراهية الجنود الإسرائيليين"، ووصف ليبرمان هذا القرار، بأنه غير مقبول على الإطلاق، خصوصا وأنَّ المسرح يتلقّى دعماً حكومياً. وأضاف: "تتطلب اتخاذ كل الإجراءات الممكنة بما في ذلك وقف التمويل بهدف منع العرض الرهيب أو أفلام مماثلة في المستقبل". كما أدلى وزير الثقافة الإسرائيلي حيلي تروبر بأنّ "تقديم مسرح إسرائيلي منصة لهذه الأكاذيب والتشهير هو وصمة عار"، داعياً "إدارة المسرح إلى العدول عن قرارها عرض الفيلم". لكنّ المسرح عرض الفيلم، في حين تظاهر خارجه حوالى 15 شخصاً احتجاجاً على عرضه، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

واللافت هو قول أحد المحتجّين الإسرائيليين لوكالة فرانس برس يدعى في أنّ "حرية التعبير تقف عند معاداة السامية". فهل حقاً فرحة، يدعو إلى معاداة السامية؟

في هذا السياق يقول الفليسوف السلوفيني سلافوي جيجك إنَّ استخدام الهولوكوست واستغلال المحرقة لإسكات كلّ منتقدي الصهيونية، ليس انحيازاً فقط، إنمّا تشويش على مصطلح "معاداة السامية". وأنَّ الصهيونية في شكلها الحاضر، التي تمّثلها إسرائيل، نشأت على نفس أصول أيديولوجية معاداة السامية لتصبح بذاتها حاملة "عداء للسامية".

كان العالم كـ "سحابة هشّة"

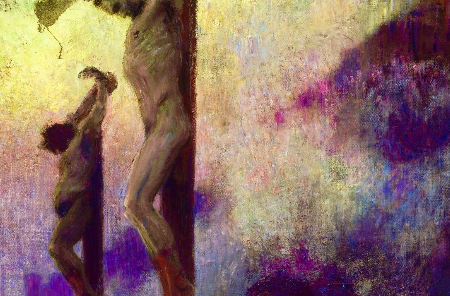

يبدأ الفيلم بفرحة، الطفلة المراهقة والتي تظهر بشخصية عنيدة، وتقنع والدها بالذهاب من قريتها، لمتابعة مسيرتها العلمية في المدينة. تأخذ "ورقة تسجيل المدرسة" وتركض إلى غرفتها لتحتضن أحلامها على سريرها. فالأحلام التي تنسجها فرحة، تُمسك خيطها المخرجة الأردنية ذات الخلفية النسوية، والتي أظهرت بطلة الفيلم، بشخصية متمردة، رافضةً للزواج المبكر، وللجهل. لتقول-فرحة- في مقطع تصوّره راشيل عون بأسلوبٍ طغت عليه شاعريّة الأمنية المتخيّلة، لصديقتها على الأرجوحة بأنه فور عودتها، ستبني مدرسة للفتيات في قريتها.. سأعود حتماً وفي حقيبتي جميع أحلامي.

ولا يمكن غضّ النظر في هذا الفيلم، عن التصوير الذي يطلق الشاعر اللاتيني هوراس عليه أنه نظير الشعر. وقد أبدعت مصورة الفيلم في تصوير الحياة اليومية والبسيطة لأهل القرية، وفي كتابة المشاهد بكاميراتها، موغلة في الذاكرة وسؤال الانتماء وفي سرد الكارثة.

مذكرات "فرحة" الفتاة التي تشاهد ذاتها والعالم بأسره من ثقب في مخزن "المونة" التي وجدت نفسها محبوسة فيه من قبل والدها حين وقعت أحداث النكبة. إذ شهدت عبر شقوق الجدران والباب المغلق الفاجعة كاملة، أو جزءاً يسيراً منها. لنكون إزاء فرحة التي لا يمكن استجماعها واستدعاؤها في خيال المخرجة إلا عبر رموز النكبة، وهي الكارثة التي كلما وجد الفلسطيني نفسه أمام مهمة توصيفها، نفذ معجمه عن ابتكار كلماته عنها.

تُجسدّ فرحة في هذا الفيلم، كلّ فلسطينيّ يعيش داخلَ قبوه الخاصّ في مواجهة أشباح خوفه، وأثر ذلك الخوف المعتمل في ذاكرته، وتكشف حجم الفاجعة التي وقعت عليه، والكارثة التي ما زالت مستمرة. وفي هذا السياق أستدعي قول أحدهم في وصفه للنكبة بأنها واقعة "كارثية" (catastrophe) تحمل لحظة بدئها في كل آن، وأنها أصبحت منشأ الهوية الفلسطينية التي تتجسد في الإنتاج الثقافي، كون المخرجة تراها أردنية من أصول فلسطينية.

وتكشف عيون فرحة الشاهدة على ذبح عائلة فلسطينية بأكملها على يد العصابات الصهيونية أثناء اقتحامها لقريتها، من ثقوب حائط المخزن، حجم الخوف والرعب الذي يعيشه كلّ فلسطيني اليوم. وبالتقاطها لتفاصيل الوضعيات القصوى، تتوغل بكلّ ذات فلسطيني إلى سراديب الرعب والألم الذي يصاحب حياته. لتضع القوانين التي أسستها الدول الكبرى، موضع تساؤل حول آخر المجازر التي لم يعتذر عنها الإسرائيلي إلى اليوم في هذه المنطقة، وحول اللصوصية التي تنتهك القانون واللصوصية التي تحصل في إطار القانون بحسب بريخت.

في حديثه عن "الصّفح"، يقول جاك دريدا أنَّ تحقيقه أقرب إلى المستحيل، وشأنه شأن خاصّ بالضحية، وبالتالي يمسي من وجهة نظره ضرباً من ضروب المستحيل ليصير مستحيلا بذاته، ويتابع أنّ الصفح لا يتحقق إلا بموجب وجود ما لا يقبل الصفح، وللا-ممكن im-possible، ولتنجح هذه العملية يقول دريدا أنه ليس على الضحية نسيان المأساة، بل على العكس تخليد اللحظات المأساوية والكارثية.

لكن لم ينتبه دريدا أنه في الحالة الفلسطينية، وإن حمل الفلسطيني الشمعة لن يرى سوى ظلّها القاتم، ذلك أنَّ هويته هي الكارثة المستمرة، تتجاوز كلّ حدود الصفح واللاممكن. وكأننا إزاء ضرب دائم من الإنسان المهدور دمُهُ إذا أردنا أن نستعير الجملة من الفيلسوف الإيطاليّ جورجيو أغمبان.

فاجعة مؤجلة

صوّرت المخرجة الرضيع الذي مات بعدما ارتكب الإسرائيليون مجزرة بعائلته، وهو يبالغ في إظهار عواطفه بالبكاء، وبالصراخ. لم تُظهر تفاصيل موته، هل ماتَ من الجوع أو من البرد؟ لكن، حين سُألت دارين عن سبب إظهار الجنديّ الذي تلقّى تعاليم رؤسائه، في حالة من التردد حيال قتله أم إبقائه على قيد الحياة مرمياً على الأرض، قالت بما معناه أنَّ الفجيعة كبيرة، أردتها ألا تصبح انفجاراً ضخماً في وجه المشاهد لذلك جعلتُ هذا الجندي يرحل دون أن يقترف بشاعة أكبر.

أعادني هذا المشهد إلى السؤال الذي طرحته حنّا أرندت الشاهدة على الهولوكست: هل كان أيخمان يرتكب الشرّ دون أن يكون شريراً؟ لقد كانَ هذا الجندي الصغير تافهاً في شرّه، لم يكن سوى شخص "عاديّ بشكل مرعب".

ربما في هذا المشهد أرادت دارين أن تجسدّ الموت المؤجلّ بعيون فرحة، أو ربما الانتظار المؤجل في إنقاذ ما تبقى من العائلة..كما هو حال كلّ فلسطينيي الشتات الذين ماتوا في رحلة انتظارهم للعودة إلى ديارهم. والذين لا يزالون ينتظرون مكاناً واحداً يجمع ذاكرتهم. ذلك أنَّ المكان وكما يقول باشلار في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها، يحتوي على الزمن مكثفاً. حيثُ أنَّ الإنسان بطبيعته يرفض الذوبان ويودّ حتّى في الماضي حين يبدأ البحث عن أحداثٍ سابقة أن يمسك بحركة الزمن.

تخرج فرحة من مخزن "المونة"، بعدما أطلقت النار على قفل الباب، بآخر طلقة متبقية لديها، تشرب الماء ثمّ تسير إلى الخارج، تتحطم أمامها الجدران، والأبواب، والذكريات، والحدود بين الموت والحياة. وتتوقف أمامَ قريتها لا لتحدد لنا تاريخ نكبتها عام 1948، إنما لتحتضن ألفتها، ورغبتها القوية في إعادة امتلاكها للمكان الذي دُمّر بالكامل!

استوحت دارين قصة الفيلم، الذي يعتبر أول عمل سينمائي روائي طويل لها، من حكاية حقيقية روتها لها أمها، التي التقت بفرحة واسمها الحقيقيّ رضية، عاشت في إحدى المخيمات السورية، وسردت ما حدث لها في النكبة والتشرد واللجوء. دارين التي سمعت القصة مرارا وتكرارا على لسان أمها، أبت أن تنسى تفاصيلها، قدمتها بعين فرحة عبر شقوق في جدار المخزن لتكون ذاكرة كلّ فلسطينيّ حُرم من العودة.

رشّحت الأردن الفيلم لتمثيله في مسابقة جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٣، ليكون "فرحة" في رؤيته وكما وضّح بيان للمخرجة ومنتجتَي الفيلم، ديمة عازر وآيه جردانه، صوت كلّ النساء والرجال الفلسطينيين وكما قالت في بيانها الذي وجهته إلى الإسرائيليين: "وجود الفيلم واقع، ووجودنا واقع. سُلبنا الكثير، لكن لن تُسلب أصواتنا".