أما الأب الثاني حسن دنون فإنه بحسب رأيه قتله بمجرد غيابه وتركه يتيماً، واقتصار وجوده على مجرد إسم وصورة لا يسمنان ولا يغنيان من جوع. فاليتم هاجسه وهو هاجس الشعب الفلسطيني كله إبان النكبة، فلا حامي - والخيط الرفيع الفاصل بين الموت أو الحياة هو الحظ والمصادفة وحدهما.

تستطيع غريزة الدم أن تطفو على روح الإنسان، لتحيله وحشاً، لذلك صرخ داوود في مزاميره: "نجنا من الدماء يا الله"

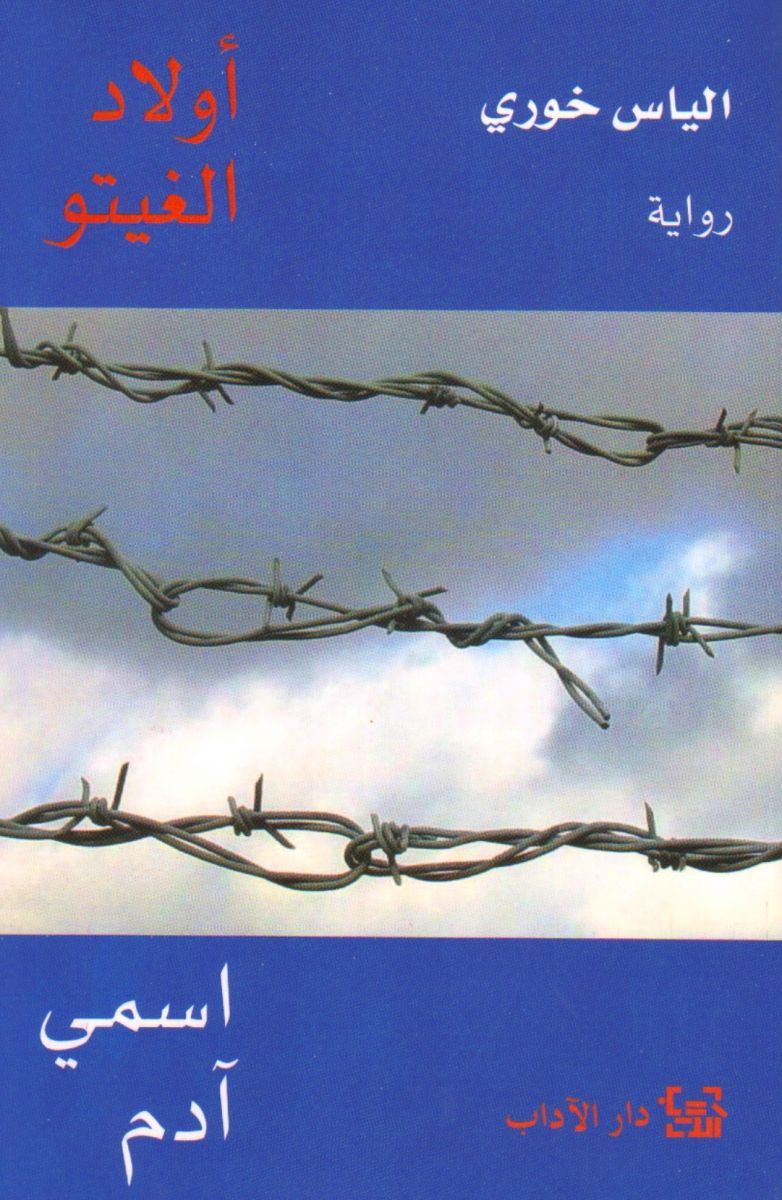

الياس خوري، «أولاد الغيتو»

هناك عبارة جميلة للعالِم كارل سيغان تقول:

It pays to keep an open mind, but not so open your brains fall out.

والتي تعني أنه من المجدي أن يكون لنا عقل منفتح، لكن ليس منفتحاً لدرجة "تندلق" معها أدمغتنا. وقد وجدت هذه العبارة تنطبق على حياة آدم دنون بطل رواية «أولاد الغيتو» للروائي الياس خوري، خاصة بعد قراءة وصفه لنفسه:

" كان علي أن لا أكون كي أكون، هذه هي اللعبة التي صنعت بدايات حياتي، ورافقتني طول خمسين سنة. أعدت تأليف حياتي ست مرات، مرة عبر هربي من أمي وعملي في كراج الخواجا اليهودي غابريال، ومرة ثانية عبر التحاقي بجامعة حيفا ومعاشرتي لليهود المتدينين، ومرة ثالثة عبر قراءتي وتأويلي للأدب الإسرائيلي، ومرة رابعة عبر تحولي إلى صحافي يكتب عن الموسيقى الشرقية وأم كلثوم، ومرة خامسة عبر علاقتي بدالية، ومرة سادسة عبر هجرتي إلى نيويورك وانصرافي إلى العمل في المطعم. أنا اليوم في المرة السابعة، أؤلف حياتي عبر استجماعها، أفك خيوطها، وأعيد نسجها من جديد كي أصنع منها ثوباً واحداً لن يكون سوى كفني".

فهذا الانفتاح المبالغ فيه ينم عن تمزق مرَضي وليس انفتاحاً إيجابياً، حتى أنه يعترف بالنهاية أن الثوب النهائي لن يكون إلا الكفن.

تتألف رواية «أولاد الغيتو» من قسمين أساسيين هما قصة وضاح اليمن القصيرة وقصة غيتو اللد. والرابط بينهما – والذي تمت الإشارة إليه في أكثر من مقالة تحليلية – هو هذا الصندوق الذي احتضن جسد وضاح اليمن والصمت الذي فرضه على نفسه داخله، حتى وهو يدرك تماماً أنه سيدفن فيه، والصندوق المتخيل الذي يغلف روح الفلسطيني ويلفه بالصمت ليدفن فيه آهات ومراثي نكبته، أو كما عبّر الراوي/ البطل آدم دنون عن هذا الأمر بقوله:

"كيف أروي [...] عن هذا الولد اللامرئي الذي كنته، وعن رحلة عمري التي اختبأت فيها في طاقية الإخفاء؟ كانت أمي تطلب مني أن البس هذه القبعة، فأختفي ولا يراني أحد، لأننا يجب أن نعيش لا مرئيين كي لا نُطرد من بلادنا أو نُقتل". وهذه الإحالة توصلنا إلى مفهوم الضحية بوجه عام والذي تتطرق إليه الرواية في بعدين: الضحية الفلسطينية (والتي تشكل القسم الأكبر من الرواية عبر صوت الراوي)، والضحية اليهودية (والتي يتطرق إليها لماماً قريب ختام الرواية). بالنسبة للضحية الفلسطينية فإنها معروضة من وجهة نظر الفلسطيني نفسه، حيث يشير الياس خوري عبر صوت بطله إليها بقوله: "أعتقد أن تعدد الروايات [عن النكبة الفلسطينية] لا يعود فقط إلى حقيقة أنها لم تكتب، بل يعود أساساً إلى محاولة الضحية التأقلم مع واقعها الجديد، عبر النظر إلى الأحداث المأساوية المتلاحقة بالعين الثالثة، التي لا ترى إلا ما يستطيع الإنسان تحمّل رؤيته.

هذا هو أساس التباسات حكايات النكبة. الحل ليس بكتابتها، فأنت لا تستطع أن تكتب، وكأنك تنظم حكايات الماضي وتستخلص منها سردية متسقة، حين تكون النكبة مساراً مستمراً لم يتوقف منذ أكثر من خمسين سنة، ولم يتحول إلى ماض مضى". كما يشير إلى الضحية الفلسطينية من وجهة نظر إسرائيلية عبر التطرق إلى الكاتب الإسرائيلي س. يزهار وروايته «خربة خزعة»، حيث يقول الراوي أن الكاتب "صنع ترسيمة الفلسطيني الأخرس. خرس الفلسطيني هو شرط ما يمكن أن نطلق عليه اسم ’يقظة ضميرية‘ إسرائيلية، أي المعاناة في الجوهر هي معاناة الوعي اليهودي ولا علاقة لها بالضحية. هكذا يأخذنا هذا الأدب إلى معادلة الجلاد الذي يمتلك وعي الضحية أو الضحية التي استولت على ممارسات الجلاد!". أما الضحية اليهودية فإنها تتداخل مع الضحية الفلسطينية في مفهوم الضحية المطلق لدرجة إمكانية الحديث عن تطابق بينهما. ويشير البطل إلى هذا الأمر بعد اختراعه لنفسه هوية يهودية وأباً يدعى يتسحاك دنون هرب من غيتو وارسو، ثم وصل إلى تل أبيب، تزوج وأنجبه، وبعدها مات في حرب "الاستقلال"، وهكذا "ركبت" بسهولة قصة غيتو اللد على قصة غيتو وارسو وتشابهت المصائر، حيث يعلق على هذه النقطة بقوله: "كما ترون، فقد قلبت قصتي وحولتها إلى قصة يهودية. أبي حسن دنون مات في حرب النكبة، وأمي عاشت في كوخ في حيفا مع زوجها [...] كان يكفي أن أقلب الحكاية في وارسو على حكاية أخرى، حتى التفاصيل لم أكن في حاجة إلى تأليفها لأنها بدت لي متطابقة". لكن هذه الضحية اليهودية تتحول إلى جلاد في النكبة من خلال شخصية قائد البالماح مولا ورجاله، حيث يجادل الراوي في هذا الأمر عبر عقد مقارنة بين الضحية الفلسطينية والجلاد اليهودي. موضحاً أنه لا مجال للمقارنة بين الضحية التي لا حول لها ولا قوة، والضحية التي تحولت إلى جلاد يقتل ويهجّر ويستولي على الممتلكات بقوة السلاح:

"حكايتي بدأت أيضاً بجريمة مزدوجة:

جريمة مولا وجنوده التي حوّلت اللد إلى ساحة للقتل والجثث، وقامت بطرد أهلها وإرسالهم إلى المنفى والموت.

وجريمة أبي الذي تركني رضيعاً فوق جثة أمي التي جف حليب نهديها.

لن ألوم أبي، فهو لم يكن سوى ضحية تستحق الشفقة، ويبدو أنني لا أستطع أن ألوم مولا ورجاله، لأنه قيل لي أنني يجب أن لا ألوم اليهود لأنهم ضحايا. أنا لست ضحية ضحية واحدة كما علّمنا إدوارد سعيد، بل أنا ضحية ضحيتين، هذا هو حاضري الذي اكتشفته الآن، لكن بعد فوات الأوان.

لكن، ماذا لو قررت أن ألوم أبي وأحمّله المسؤولية؟ عندها سيصير من حقي أن ألوم اليهود وإلا فقد المنطق معناه. ألوم الضحيتين من دون أن أقع في فخ المساواة بينهما، فهناك فرق كبير بين من أضاع ابنه في مسيرة الموت اللداوية، وبين آلة عسكرية منظمة وعقلانية قررت ترهيب الناس من أجل طردهم من بلادهم".

الإحساس بكون البطل آدم ضحية يهيمن على جو الرواية، وهذا طبيعي بوصفه فلسطينياً ابن النكبة ومآسيها، مما جعله يمتلك حساً تدميرياً وجّهه في النهاية نحو نفسه عبر الانتحار أو ما يشبهه. آدم دنون يمثّل شريحة من ولدوا إبان النكبة وعانوا من تشوهات نفسية ناجمة عن ظروف العيش غرباء في كنف الدولة اليهودية، بتناقضاتها المخيفة، فكانت النتيجة أن "التمسوا" كما نقول بالعامية، بمعنى أنهم أصيبوا بمس نفسي يظهر في الرواية من خلال مصطلح التروما - وهي في اصطلاحات علم النفس تعني الرضة النفسية:

"وجدت في الكتب ملجئي وعالمي، وسحرتني أسفار العهد القديم، خصوصاً مراثي إرميا التي وجدت فيها صدى للألم الذي انتشر في أعلى كتفيّ بلا سبب واضح. أخذتني أمي إلى عيادة الطبيب العربي في وادي النسناس [...] قال لها أن الولد لا يشكو شيئاً، هذه أعراض نفسية ناجمة عن التروما، ونصحها بأن تهتم بي [...] سألت أمي ما معنى التروما، فلم تعرف، لكن الكلمة أعطتني شعوراً بالأهمية، كنت أقول لزملائي عندما كنت أنسحب من لعبة القفز على الظهر، أنني لا أستطيع ’لأنه عندي مرض خطير اسمه تروما‘، فصارت كلمة تروما أحد أسمائي في المدرسة، ولن أكتشف معنى الكلمة إلا في جامعة حيفا، عندما أخذت درساً عن المحرقة النازية، حيث وصف الأستاذ التروما التي أصابت اليهود الذين نجوا من الكارثة".

فالتروما التي يتحدث عنها البطل بعيني طفل عبارة عن أعراض نفسية-جسدية جعلته يشعر بألم بين كتفيه وكأنه يحمل ثقلاً على كاهله، وغني عن القول أنه ثقل النكبة التي يستشعرها هو وأمه دون أن يفهماها عقلياً (كانت أعراض الأم الجفاف في خديها وشفتيها). هذه الرضة النفسية وأعراضها أتاحت للروائي رسم ملامح إنسانية عامة وواحدة للضحية، والتي تشعر بالتروما بعد أن تدخل في تجربة نفسية كارثية تكاد فيها أن تفقد حياتها، وبعد النجاة الجسدية تبقى التشوهات النفسية. بل -وبرأيي- فإنه حتى اختيار اسم آدم للبطل يدل على إمكانية التعميم هذه، فآدم بالعبرية تعني إنسان، وزيادة في التأكيد على هذا الأمر يعبّر الراوي عن لبوس هذا الإسم له بقوله: "آدم هو الإسم الأكثر تعبيراً عن حقيقتي، فهمت ذلك بعد سنوات طويلة، كأن حدسي قال لي أنني لا أصلح لحمل أي إسم آخر، أو أن كل الأسماء لا تصلح لي إلا هذا الإسم الذي يحيل إلى أديم الأرض، أي إلى ترابها، كما جاء في الكتب فأنا ابن الأرض ولا آباء لي".

كما تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الضحية في الرواية لا يقتصر على ضحية الآلة العسكرية، حيث يتطرق الراوي إلى ما يسميه "عقدة إبراهيم" – أي عقدة قتل الإبن. بمعنى أنه ينتقل إلى النواة الأسرية والتفاعلات فيما بين أفرادها، خاصة العلاقة بالأب (رغم أن الإشكاليات العائلية في حياة آدم دنون مع آبائه تعود لكونهم هم أنفسهم ضحايا حرب). لآدم دنون خمسة آباء: أبوه البيولوجي، حسن دنون الشهيد زوج منال الأول، مأمون الأعمى الذي رافقه في طفولته وكان بمثابة أب بالنسبة له، زوج منال الثاني عبدالله الأشهل، والأب اليهودي المخترَع يتسحاك دنون. لكنه رغم ذلك يجد نفسه دائماً يتيماً، حتى خلص في النهاية إلى أنه هو ابن نفسه:

"أبدأ من الآخِر، فأنا لم أهتم يوماً بسؤال العلاقة بالأب، وعيت على نفسي بوصفي ابن حسن دنون الشهيد، وأحد أبناء غيتو اللد. وهذا يكفي. حتى زواج أمي من عبد الله الأشهل، لم يغيّر شيئاً في قناعتي هذه. أنا سليل ذي النون المصري، المتصوف الكبير، وابن مدينة الخضر، ومواطن عربي أو فلسطيني في دولة إسرائيل. وحين تركت منزل أمي اكتشفت أنني ابن نفسي، وأن كل هذه الأساطير التي زرعتها أمي في رأسي عن بطولة والدي لا تعنيني، فأنا لا أعرف الرجل إلا إسماً وصورة، والإسم والصورة لا معنى لهما إلا إذا كانا يحيلان إلى صوت شخص يفاجئك حين يستعاد من حيث لا تدري [...] من الآخِر أقول أنني حين أخذت دروساً في علم النفس في جامعة حيفا، قرأت بشغف عقدة أوديب كما صاغها فرويد، لا لأنني أشعر بضرورة قتل الأب، بل على العكس من ذلك، لأنني اعتبرت نفسي حراً من هذه العقدة لأن هناك من تكفل بقتل أبي قبل ولادتي [...] لكنهم لا يدرسون العقدة التوأم لعقدة أوديب، أي عقدة إبراهيم. وأنا الآن، وانطلاقاً من تجربتي الشخصية أعتقد أن عقدة إبراهيم هي العقدة الأكثر رسوخاً في لاوعي البشر الجمعي. ولم أعثر على هذه العقدة إلا في الأدب الإسرائيلي اليهودي المعاصر، الذي يركّز كثيراً على فكرة التضحية بالإبن".

أشرت إلى أن لآدم دنون خمسة آباء مفترضين، لكن ثلاثة منهم فقط من يهمه أمرهم، وهم أبوه البيولوجي، والشهيد حسن دنون ومأمون الأعمى. وليس صحيحاً باعتقادي أنه لم يهتم يوماً بسؤال الأب كما يدعي، إذ تنخر في نفسه عقدة الأب الغائب أو اليتم، وكرد فعل عكسي على هذا الأمر فإنه يعتبر الغياب قتلاً. حيث يقرر أن آباءه الثلاثة قد تآمروا ضده وكل واحد منهم قتله على طريقته: "الآن في وحدتي أكتشف أن آبائي الثلاثة أرادوا قتلي، بل إنهم قاموا بقتلي على المستوى الرمزي، وكان علي قتلهم كي أدافع عن وجودي. أنا القتيل الذي عليه أن يصير قاتلاً، وهو يشعر بالإشفاق على ضحاياه التعساء". لكن كانت المحصلة النهائية أنه قام بقتل نفسه.

الأب البيولوجي قتله عبر التخلي عنه وهو رضيع وإكمال مسيرته -كما يفترض الراوي- يوم طُرد أهل اللد من مدينتهم: "أبي الأول قتلني، تركني للموت فوق صدر امرأة ميتة وهرب إلى حياته. هذه هي حكايتي الأولى مع الآباء. أب جبان وعاجز، وشعب سيق إلى التيه والموت كالأغنام، وطفل تخشّب جسده بالعطش وهو ملقى فوق ثديي أمه الناشفين".

لكنه يعود ويراجع نفسه قائلاً: "ربما ظلمت الرجل! فافتراضي الوحيد أنه تابع سيره، ولم يبحث عني بشكل جدي. لكن، ماذا لو قُتل الرجل قبل ذلك؟ وماذا لو كان أحد ضحايا المجزرة التي حدثت في جامع دهمش؟ وبذا تكون أمي قد هربت بي وحدها".

أما الأب الثاني حسن دنون فإنه بحسب رأيه قتله بمجرد غيابه وتركه يتيماً، واقتصار وجوده على مجرد إسم وصورة لا يسمنان ولا يغنيان من جوع. فاليتم هاجسه وهو هاجس الشعب الفلسطيني كله إبان النكبة، فلا حامي - والخيط الرفيع الفاصل بين الموت أو الحياة هو الحظ والمصادفة وحدهما.

أما الأب الحقيقي نفسياً بالنسبة لآدم فهو مأمون الأعمى، إذ كان أقرب الرجال للعب هذا الدور في حياته لكنه غادر اللد وتركه يعاني اليتم والغياب، مفتقداً شخصية تلعب دور الأب في حياته. حيث يخاطبه في دخيلته قائلاً: "لكن أنت يا مأمون، يا أبي الثالث، لن أدعك تفلت من عقاب ابن قتلته وتخليت عنه، وهربت إلى مصر كي تدرس، وتصنع حياتك على أنقاض حياته". فمأمون أعطى -ككل الآباء- لآدم إسمه "ناجي" والذي يشير إلى حقيقته الاجتماعية في ظروف النكبة. وعلى قدر محبة آدم لمأمون وتعلقه به كانت خيبة أمله: "أحسست أن مأمون تخلى عني وذهب إلى مصر، وأنه لا يحق له". ومع مأمون يشعر آدم أنه فعلاً إسحق/ إسماعيل الذي ذُبح "هو إبراهيم الذي وضع السكين على عنق إبنه".

في الحقيقة إحساس آدم بأنه ضحية لجريمة قتله من قِبل آبائه الثلاثة جعله يشعر بالقهر وبأن الجميع تخلى عنه، فلديه توق شديد لشخصية الأب الحقيقي في حياته، ولم يحصل إلا على اليتم. وكأنها لحظة تثبيت نفسي جعلته لم يتجاوز قط كونه ذلك الرضيع الملقى على صدر أمه، والذي بحاجة ماسة إلى من يعتني به ويروي عطشه طوال حياته - لكن دون أن يرتوي. ومن خلال لعبة "إعادة تأليف حياته" كما أسماها كان كأنما يقلب أموره هنا وهناك عله يستقر على حال، لكنه لم يجن غير التمزق، حتى إنه في النهاية تخلى عن نفسه أسوة بآبائه الذين اتهمهم بقتله رمزياً، وغادر الدنيا بطرقة باب مدوية.