ينتقل الفيلم تالياً إلى باريس، في رحلة المخرج لمحاولة البحث عن تمويل فيلم كوميدي عن فلسطين، مما يصعب على المخرج مهمة إقناع المنتجين، الذين يعجزون عن تخيل فيلم كوميدي عن فلسطين، ومن هنا تأتي المفارقة السوداء. لكن العين السينمائية الناظرة إلى باريس توحي أنها مازالت في رحلة البحث عن معنى، فبينما في المشهد الأول في باريس تظهر المدينة بما يشبه الصورة المثالية المعروفة عنها،

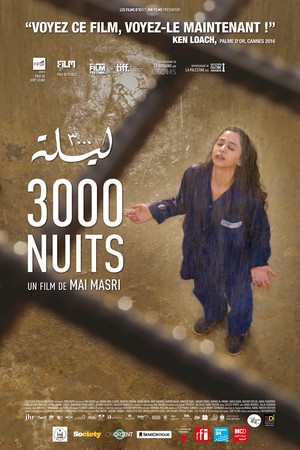

اختار القائمون على مؤسسة متروبوليس للسينما المستقلة في لبنان العودة إلى أنشطتها الثقافية بمهرجان سينما يحمل عنوان "فلسطين في القلب"، والذي قدم عدداً من الأفلام الفلسطينية واللبنانية والدولية التي تتناول القضية الفلسطينية، منها العرض الأول في لبنان لفيلم المخرج إيليا سليمان "إن شئت كما في السماء"، وفيلم "٢٠٠ متر" لأمين نايفة الحائز على جائزة الجمهور في مهرجان البندقية السينمائي، وفيلم "١٩٨٢" لوليد موّنس الذي يُعرض في ذكرى الاجتياح الإسرائيلي. كما يتضمّن البرنامج فيلم "٣٠٠٠ ليلة" للمخرجة مي المصري وبطولة ميساء عبد الهادي، وفيلم "اصطياد أشباح" لرائد أنضوني، وفيلم "سهى، النجاة من الجحيم" لرندة الشهّال صبّاغ. وقدم المهرجان أيضاً عروض أفلام قصيرة تركز على فلسطين تقدمها "المؤسسة العربية للصورة" ضمن سلسلة فعاليات تقام بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف.

الكوميديا السوداء في القضايا التراجيدية

المشهد الافتتاحي في فيلم "إن شئت كما في السماء" يعتبر مشهداً نموذجياً في التعريف بالأسلوب السينمائي للمخرج إيليا سليمان، حيث نشهد قداساً كنسياً بمناسبة قيام السيد المسيح، ترافق الطقس الديني موسيقى أناشيد الكورال، تتوقف كل هذه الهيبة الاحتفالية الدينية بسبب انسداد أحد الأبواب في الكنيسة والتي يتوجب على موكب القداس عبورها. ينتظر الموكب وتصمت الموسيقى، ثم يتحرك القسيس نحو الباب ليضربه بقدمه عدة مرات ويبهدل أحد القائمين على حراسته، ثم يكمل القداس موسيقاه وترانيمه. هكذا تجاور أفلام إيليا سليمان بين المقدس واليومي الهامشي، بين السياسي وصوره النمطية، بين الدولي والإنسانيات المتماثلة في سلوكياتها.

ينقسم الفيلم إلى ثلاثة أقسام، بين فلسطين المحتلة وباريس ونيويورك. وإن كانت سلسلة أفلام إيليا سليمان تنقل لنا واقع العيش الفلسطيني بعيداً عن الصورة النمطية، فتركز على يومياته، روتينه، تكرار الأفعال اليومية، وصولاً إلى تجسيد العبث، فإن القسم الأول المتعلق بالعيش ضمن فلسطين الـ48 في هذا الفيلم هو الأكثر قسوة من بينها. فهناك إيحاء تظهره أفعال الشخصية الرئيسية، التي هي المخرج نفسه، بالبحث عن معنى في العيش اليومي الروتيني، الوقت يمضي في وحدة وعزلة، فكلما مرت مجموعة بشرية من جانب المخرج الوحيد اعتقد أنها في صدد الهجوم عليه. في أحد المشاهد يجري المخرج خلف حضور لإمرأة فلسطينية ترتدي الزي التقليدي وتركض بين الأشجار، يتبعها المخرج ليكتشف أنها غير موجودة، إنه يلاحق سراب، مشهد يعبر عن غياب الحلم الفلسطيني وتلاشيه، مجسداً باختفاء امرأة الزي التقليدي.

ينتقل الفيلم تالياً إلى باريس، في رحلة المخرج لمحاولة البحث عن تمويل فيلم كوميدي عن فلسطين، مما يصعب على المخرج مهمة إقناع المنتجين، الذين يعجزون عن تخيل فيلم كوميدي عن فلسطين، ومن هنا تأتي المفارقة السوداء. لكن العين السينمائية الناظرة إلى باريس توحي أنها مازالت في رحلة البحث عن معنى، فبينما في المشهد الأول في باريس تظهر المدينة بما يشبه الصورة المثالية المعروفة عنها، بالحيوية، بحضور المرأة الكثيف في الشوارع، بالأزياء المعاصرة والأنيقة، ما تلبث المشاهد التالية أن تكشف رويداً رويداً عن حياة عبثية وجامدة في المدينة، حيث طوابير المحتاجين تتلقى المساعدات من الكنيسة، حيث المتشردون على أطراف الشوارع نيام في العراء، والنسبة الكبيرة من السكان المتقدمين في العمر يحتاجون الرعاية المستمرة. يقدم الفيلم مشهداً يصور العرب الذين انتقلوا إلى نيويورك بحثاً عن حياة أفضل فإنهم يعيشون نوستالجيا يتم التعبير عنها بالتعلق بمشروب العرق والرقص على أغاني صباح فخري، بينما حين يعود المخرج إلى فلسطين فإن الموسيقى التي تصدح من نادٍ ليلي في المشهد الأخير من الفيلم تكون أكثر معاصرة تجمع بين التكنو وأغنية "عربي أنا" ليوري مرقدي.

هكذا تتميز الكوميديا السوداء التي يقدمها إيليا سليمان بالنظرة الساخرة التي يحملها الإيقاع البطيء في تأمل العادي، اليومي، العبثي، والنمطي. ترافقنا خلال أفلامه شخصية المخرج بحضوره الصامت الذي يذكر بشخصيات مخرجين لعبوا أدواراً أساسية في أفلامهم مثل وودي آلن وتاكيشي كيتانو. لقطات الكاميرا الطويلة في المشاهد الثابتة تدعو المتلقي إلى التأمل وتكوين رؤية العبث الساخر التي تدمج الكوميديا بموضوعات طالما عولجت بتراجيدية في السينما.

حكايات قباحة العيش في ظل جدار الفصل العنصري

في فيلم "200 متر" نتابع واحدة من أكثر الحكايات نموذجيةً وقدرةً في التعبير عن تجربة جدار العزل العنصري. في الماضي، يرفض مصطفى الحصول على الهوية الإسرائيلية، تبدأ أحداث الفيلم وهو يعيش خلف الجدار معزولاً عن عائلته التي تملك الهوية، لا يفصل بينهما سوى 200 متر في طولكرم بين طرفي الجدار. في الليل يرسلون الرسائل لبعضهم البعض عبر إشعال الضوء وإطفائه، المسافة الفاصلة تسمح برؤية كل منزل للآخر، لكن عبور المئتي متر هو عبور لكل أزمات واضطرابات الحياة الفلسطينية الإسرائيلية. وإن كانت صور المصور الفوتوغرافي كوديليكا هي الأقدر تعبيراً عن بشاعة جدار الفصل العنصري، فإن فيلم "200 متر" هو الفيلم الذي يقدم لمن يرغب التعرف على حكاية مثالية تبين بشاعة الحياة في ظل جدار الفصل القاسي هذا.

إن آثار خيار رفض الحصول على الهوية الإسرائيلية نراها في صعوبات حياة مصطفى اليومية، مثلاً نعرف هذه المعلومة في مشهد يختلف فيه مع زوجته "ياسمين" على المسؤوليات اليومية في البيت. كذلك يركز الفيلم على الصعوبات التي يعانيها الفلسطينيون في الوصول إلى أعمالهم داخل اسرائيل. لقطات طويلة للحواجز الحديدية التي تحتشد فيها اليد العاملة الفلسطينية التي تعمل في الاقتصاد الإسرائيلي، يومياً يتعرضون للوقوف الطويل والذل والهوان، والاقتتالات الداخلية فيما بينهم لعبور الحواجز.

في اليوم الذي ينتهي فيه تاريخ تصريح دخوله إلى الأراضي الإسرائيلية، مما يتوجب عليه تجديده، تضرب سيارة ابن "مصطفى" داخل إسرائيل وينقل بحالة طارئة إلى المستشفى. يتحول الفيلم بعد ثلثه الأول، إلى رحلة العبور لجدار الفصل العنصري بطرق التهريب والمغامرة في الحياة، التي تذكرنا بأفلام اللاجئين السوريين في عبورهم المخاطر نحو أوروبا. فطريق العبور غير النظامي مليئة بالمخاطر، وتتضمن مرحلة العبور بداخل صناديق سيارات بنمر إسرائيلية، مما يذكر أيضاً برواية "رجال في الشمس" لغسان كنفاني. في فيلم "200 متر" مشهد مماثل لنهاية رواية كنفاني، حيث يعلق مصطفى، وشابين عشرينيين، داخل صندوق سيارة ويبدأون بالاختناق، في مشهد إحالة واضحة إلى رواية كنفاني، لكن أحداً منهم لا يموت، حين تنقذهم مخرجة أفلام ألمانية "آنا"، ترافقهم في رحلة العبور غير الشرعي التي تصورها في فيلم، ما نلبث أن نكتشف أنها إسرائيلية تحاول أن تصنع فيلماً "لتفهم الوضع" حسب ما تقول في الفيلم.

في فيلم "200 متر" سيناريو مطور بطريقة أساسية ليتمكن من رواية الحكايات النموذجية حول الحياة في أراضي جغرافية يعزلها حاجز اسمنتي يصنف من أكثر العمارات العنصرية على وجه الأرض. رحلة عبور الجدار هي رحلة الموت اليومي، كما هي رحلة العبور بقوارب الموت. تظهر في الفيلم صور لمهندسي فكرة الجدار على بوسترات ضخمة كل من "نتيناهو وترامب" يصافحان بعضهما البعض فيما يبدو كدعاية انتخابية لنتنياهو. لكن أصحاب فكرة الجدار، بعيدون عن واقع العيش تحت الجدار، لا يتضررون من آثاره أو يعرفون الحكايات القاسية والتراجيدية التي تجري لأولئك الذين يعيشون في الأسفل، في متاهة إسمنتية على شكل سجن كبير. يقول الشاب العشريني "رامي" لكاميرا مخرجة الأفلام الوثائقية: "نحن نعيش في سجن كبير".

خيالات الطفولة على جدار زنزانة

إذا كان الفيلم السابق عن السجن الإسرائيلي الكبير، فإن فيلم "3000 ليلة" هو حكاية السجينات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية. تجري أحداث القصة في نابلس العام 1980، حيث تعتقل الفلسطينية "ليال"، لتقديمها مساعدة عابرة لفتى فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي. يعكس الفيلم عالم السجن النسائي الذي يحوي سجينات من فلسطين وإسرائيل، وتزداد القصة إنسانيةً حين تكتشف ليال في السجن أنها حامل، وتُحكم بإمضاء 8 سنوات هي الفترة الزمنية الممتدة عليها حكاية الفيلم.

نتابع في الفيلم حياة طفل ولد وينمو في المعتقل، لا يعرف سوى القضبان الحديدية بين البشر، والانحباس في معتقلات فردية، ويشهد اعتداءات الشرطة الإسرائيلية والسجينات الإسرائيليات على والدته وزميلاتها في الزنزانة من الجدة أم علي إلى الشابة المتحمسة للنضال "جميلة" التي تقتل برصاصة حرس السجن الإسرائيلي إثر أحداث تفريق عراك بالأيدي نشب بين السجينات. يتميز الفيلم بالعدسة السينماتوغرافية التعبيرية والجمالية، حيث انعكاسات القضبان على الجدران مع تحركات النور ودخول الشمس، الوجوه الإنسانية بين القضبان الحديدية، وخيالات الطفل ينمو عبر ألعاب الظل على الجدار، فتروي له والدته عبر الظلال حكايات الحيوانات التي لا يعرفها، وحكايات عن العائلة التي يفتقدها، وحكايات عن الطبيعة والقمر التي لم يره الفتى مسبقاً.

يعكس الفيلم حكايات من الظلم، من القسوة المتبادلة بين الفلسطينيات في ما بين بعضهن البعض، وبين الإسرائيليات والفلسطينيات، وبين السلطة الإدارية الإسرائيلية الظالمة بتمييزها ضد العربيات. عالم السجن النسائي هو انعكاس للعالم الخارجي، حيث هناك المناضلة اللبنانية المعتقلة المتجسدة بشخصية "فداء، أداء هنا شمعون"، التي تقود إضراب السجن في إثر معرفة السجينات بأحداث مجزرة صبرا وشاتيلا على إثر الإجتياح الإسرائيلي لبيروت العام 1982. ويميز الفيلم حضور الشخصيات الإسرائيلية الإيجابية التي تتعاطف مع التمييز ضد الفلسطينيين مثل المحامية "شتاينر" التي تقف مع موكلتها بطلة الفيلم "ليال"، وتعترض أمام محاولات إدارة السجن استعمال العنف والغاز ضد السجينات، رغم أنها فقدت ابنها في الحرب. وكذلك شخصية السجينة الإسرائيلية "راشيل" التي تمرر للسجينات الجرائد السياسية التي تعلمهن بأحداث الاجتياح الإسرائيلي للبنان، لمعرفة ما الذي يتعرض له أهاليهن في المخيمات.