معظم العاملين في وطننا العربي في الترميم يُعدّون ترميم اللوحة مهنة إبداعية تنطبق عليها مفردات المهن وأعمالها السرية أو سر المهنة. هذه ليست مزحة إذ نجد صعوبة بالغة في استدراج المعلومة الدقيقة منهم وهو ما تؤكده ندرة وجود مراجع في المكتبة العربية تتناول تكنلوجيا الترميم علمياً وعلى نحو واضح ومُفصّل. من هو المرمّم؟ لسنا ضد توسيع مفهوم الترميم بشكله العلمي، قد يعني مؤرخاً للفن ولج خبايا أعمال القرون الماضية أو شخصاً لقي تكويناً في مجالات عدة (غالباً ما تكون خلفيات الطلاب القادمين إلى أقسام كلية الآثار التي تدرّس الترميم هي الكيمياء أو الجيولوجيا) لكنه لا يعني قطعاً ساحرة في القرن السابع عشر تحرّك قدراً طافحة بعجين عيون الضفادع. لندع جانباً الإيمان بالقوى الخفية، عملية الترميم لا بد من أن تُدعم من خلال الوثائق العلمية اللازمة وإلا فكيف نتأكد أنه لم يتم بأي حال من الأحوال التدخل في العمل الأصلي من إضافة ونقصان خلال ترميمه؟ إذا لم يتم تصوير الأعمال تصويراً تسجيلياً دقيقاً لمتابعة هذه العملية وإبراز العيوب الموجودة قبل وبعد، كيف نقيّم عمل الخبير ومدى إتقانه؟

لا تعطونا سمكة لعينة ولا تعلّمونا كيف نصطادها، ارسموا لنا رسماً توضيحياً لمكونات اللوحة الزيتية، والإصابات التي تتعرض لها وطرق معالجة مظاهر التلف. صحيح أننا متأخرون بعض الشيء وقد نضع لوحات الأخوين فان إيك في أرشيف الكاريكاتور لكننا نفهم طريقة إزالة ترسبات الورنيش الصفراء أو ترميم الشقوق والثقوب بواسطة الترقيق بلصائق خلف القماش (أمهاتنا كن يستخدمن نفس التقنية لترميم سراويلنا المهترئة بعد شجار على المثلجات وبكلات الشعر في فسحة المدرسة) ويهمنا أن نعرف بأن الأخشاب تصاب بآفة الحشرات، لذلك تُدهن الأطر الخشبية بزيت الصندل.

اليوم، ثمة لوحات هامة تُسلّم لمختصّين يرتدون الصدريات البيضاء ويمسكون بالمشارط الحادة والمحاليل الكيميائية. وهؤلاء المختصون يعتقدون أن كل شيء في الصورة يجب أن يكون جلياً واضحاً إذا أمكن، فإذا كان فيها خد ناعم له حافة، أرادوا أن يُظهروا تلك الحافة حادة كالسكين. وإن كان في المزهرية عشرون زهرة عباد شمس، أرادوا أن يُظهروا العشرين كلها. وهكذا ينزعون التزجيجات السطحية واللمسات والطلاءات الشفافة الأخيرة التي يستخدمها الرسام في أداء الجو ويُعيدون الصور في نشوة من الطفر إلى أصباغها السفلى وهي الدراسة التفصيلية الدقيقة الصلبة التي بدأ بها الرسام لوحته. لم ينجُ أحد من رواد الفن من هذا التعدي، بيد أن رامبرانت فيما يبدو قاسى أكثر منهم جميعاً، فلوحته المشهورة “خفارة الليل” في أمستردام هي الآن خفارة النهار، والكثير ممّا كان خفياً في هذه الصورة انكشف، كما بضوء مسرحي ساطع. لعل المرمّمين مارسوا الموضوعية الرصينة التي يتصف بها البحث العلمي، عزلوا أعمال الفنان -كما في مختبرـ بغية تحليلها وافترضوا أنه ما كان ليلقي ظلاًّ حاجباً أو مُعتماً على أي تفصيل تعب سابقاً في رسمه. لكن رامبرانت كان يتقصد أن يثبط العين ويحيّرها، يُعتّم الطبيعة نفسها لكي يمنح الإنسان مزيداً من النور، أشخاصه يقيمون في الظل ويُشعوّن من الداخل.

المرممون لعنة على الفنان حين لا يتركون في لوحاته (المُنظّفة تنظيفاً عِلمياً) شيئاً للخيال. لكن إعادة اللون إلى الأصل، يخبئ أحياناً بعض المفاجآت. لوحة “منظر من شوفينينغن” لهندريك أنطونيسن، رسمت سنة 1641 وكانت معروضة منذ 150 عاماً في متحف كامبريدج، حين كُلّفت طالبة تُدعى شان كوانغ في 2014 بترميمها. وحين شرعت في إزالة ترسبات الورنيش والطلاءات المضافة، طفا حوت على الشاطئ، كان أحد المالكين قد فضّل تغطيته كي تكون اللوحة مقبولة أكثر كمنظر للديكور.

أما لوحة أدريان فان أوستيد (1643) التي تصور مشهد سوق في قرية. فكان أحد المرممين بصدد إزالة ترسبات الورنيش الصفراء العام الماضي من أجل تهيئتها للعرض حين لاحظ في الزاوية السفلى على يمين اللوحة، شجرة صغيرة رُسمت بريشة غير ريشة الفنان. وعند إزالتها ظهر مكان الشجرة شخص مقرفص مختبئ وسط الحشد. كانت هذه اللوحة في عهدة الملك جورج الرابع عام 1810، ربما تمت تغطية التفاصيل المزعجة أثناء في عملية الترميم الأخيرة عام 1903 عندما انتقلت إلى قصر باكنغهام.

وقد رسم الفنانون الهولنديون بانتظام -ومع قليل من المغالاة- حيوانات وبشراً يبولون ويتبرزون في سهول مُنقّطة بمنازل ريفية أليفة. ونذكر أنه من بين أكثر الضربات جرأة في باخوسية تتسياتو، ولدٌ صغيرٌ يرفع قميصه برشاقة ليبول في الخمر المقدس. لو نخطو خطوتين إلى الخلف نرى أن الطفولة وقعت في شبكة دنيا الكبار، كما ينبغي لها أن تقع، ثم إن الخمر من القداسة بحيث لا يستطيع شيء أن يفسده.

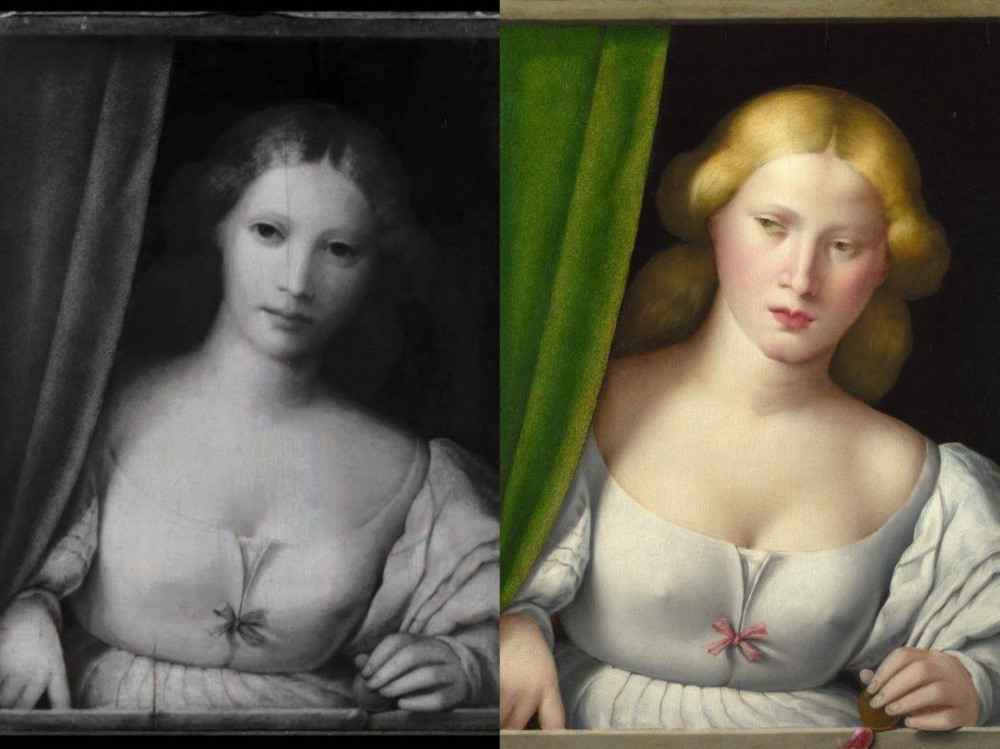

تُعرض اليوم في المتحف الوطني في لندن لوحة “امرأة عند النافذة”، التي رسمت في شمال إيطاليا عام 1510 من قبل مجهول وكانت بالأبيض والأسود قبل عام 1978. في هذا التاريخ أزال مُرمّم قناع الصبغات الداكنة التي تم استخدامها لإخفاء الشعر الأشقر القوي والنظرة المراهقة وتفاصيل الجسد الذي لا يراعي مشاعر القرن السابع عشر.

الشقراء “اللاّمتلائمة” لا تشبه المرأة التي أراها الآن، الشاردة وراء النافذة تاركة مياه الصنبور تجري والأطباق تتمدد مبللة بينما المطر يلمع ناعماً على الحواف والنباتات بجانبها مُعتمة ورقيقة تنمو معها. الشقراء لا تريد بيتاً ومدفأة وطفلاً، لعل رغباتها مفرطة الواقعية والآنية أو لعل ما هو عزيز عليها تلاشى وهي ليست أكثر من حمقاء كئيبة تطقطق أضلاعها تحت أشعة الشمس.