تكشف رضوى عاشور طرق البحث عن الهوية والتاريخ والذاكرة، تعرّفنا على غربتنا، ونتطلع إلى حكاية فلسطينيتنا وما نتج عنها من تغريبة، وتظهر القدرة على لمس ذلك الجزء العميق منا من خلال تقديم الحكاية التي لا مفر من مواجهتها، حيث نسائل أنفسنا إن كنا حقًا نعرف فلسطين، وهل ما زالت البنية الإدراكية لفلسطينيتنا قائمة على وجودها وحقيقتها فينا وفيها؟

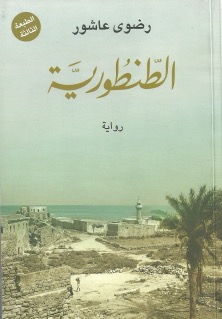

رواية “الطنطورية” للراحلة رضوى عاشور تروي لنا حكايات الشتات الفلسطيني والتهجير القسري، ووقائع القتل والمجازر، فيها تروي لنا رقية بطلة الرواية القصة منذ بدايتها لما نعانيه نحن الآن من تبعات النزوح، هي حكايتنا اليومية، توضح أصلنا وتاريخنا، كتاب يبسّط تاريخ فلسطين وتاريخ النكبة – مرجع أساسي لمن يريد أن يعرف تاريخ فلسطين، فيجّسد معاناة الوهل الذي عاشه أهلنا في أرضهم ووطنهم من أحداث وقائع نكبة 48 ونكسة 67.

رواية “الطنطورية” لرضوى عاشور تحقق فيها السرد القصصي بين الحاضر والماضي تنقلنا من مرحلة النكبة وما قبلها إلى مرحلة ما بعد النكبة وصولًا إلى مطلع الألفية الجديدة وما نحن عليه الآن، تتميز بهذه الرواية بالكتابة الجمالية ذات الحس العاطفي، وكتابة موثقة للتاريخ الشفوي من خلال القصص، فتجعلنا نعيش خلال قراءة تلك القصص، معنى المقاومة وصراع البقاء رغم التهجير والتقتيل، تجعلنا نعيش أبشع صور المجازر التي تناولتها الرواية ومنها وقائع موثقة “مجزرة الطنطورة، مجزرة صبرا وشاتيلا، ملجأ مدرسة الأطفال في صيدا”، تشرح مطولًا معنى خسارة الوطن…خسارة فلسطينيتنا…

تستحضر لنا رقية تفاصيل الانتظار التي حلّت بها وبأفراد عائلتها للرجوع للبلد بعد النكبة، وحكاية مفتاح الدار المعلّق برقبة نساء فلسطين المخبئ تحت أثوابهن، هذا المفتاح الذي تنقّل من جيل إلى أخر وحفاظهم عليه أملا للرجوع، رقية مثلهم فعلت، حافظت على المفتاح حيث أصبح مع مرور الزمن جزء من لحم صدرها المجعد حتى اختتمت الرواية بمشهد معني لهذا المفتاح الذي سلّمته لحفيدتها الرضيعة ما بين الأسلاك الشائكة الواقعة في الحدود بين جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة مع انهمار الدموع والألم، ذلك رمز لاستمرار الأمل في العودة مهما مرت الأعوام ورغم سراج اليأس المحيط بقضية حق العودة، لتجعل من ألمنا أملًا.

ملاحم المخيمات

تذكّرنا رقية بأننا أبناء اللجوء في أنحاء البلاد، وأحيانًا نسمى أبناء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين حتى لو لم نسكن فيها!، تلك المخيمات التي فُرضت عليها كم من القوانين القسرية، ليست بقوانين وإنما عقوبات لزموا بها، سلبوا من أبسط حقوقهم كإنسان وبشر، فقط لأنهم لاجئين، هذه المخيمات هي جزء من قاع كل مدينة، جزء من المجتمع المهمش منزوع التوطين، هم المنفيين.

أُنهك قلبي عند قراءة وصف مشاهد المجازر والقتل ووصف الجثث المتراكمة فوق بعضها، تعجبت لصبر رقية لرؤية جثة والدها وشقيقها، فقد كانت طفلة بعمر الزهر، تدفعنا نتأمل بأمر المقاومة عند مصاحبتها لقتل وخسارة أغلى ما تملك، وهنا المقاومة ليس بمعناها الدفاع عن أرض الوطن، وإنما تعني أكبر من هذا العناء، ما عادت المقاومة مقاومة احتلال ومواجهة وصمود، ولكن مقاومة ألم داخل جسد ممتلئ بفقد وغياب وخسارة، جسد يتملكه الخوف، في المقابل مقاومة ألم خسارة أشيائنا الصغيرة التي تربطنا فيها علاقة عضدية باتت أشبه برمز مبطن، وعدا عن أثمان باهظة ندفعها كفلسطينيين منذ نعومة أظفارنا، وتتراكم تبعاتها في الوعي واللاوعي الفردي والجمعي، وهذه نقطة تستحق الكثير من البحث والتأمل والإشارة إليها: ماذا لو زال الاحتلال فجأة : ماذا سيحل بكل مواريث الظلم والقمع والقهر والألم الذي نحمله داخلنا جيل بعد جيل؟

ما عادت ملاحم المخيمات دروس ومعاني للمقاومة ولكنها أشبه بخسارة أليفة الإنسان – يجب علينا أن نتصور حقيقة تعودنا وما مات فينا لكل ما يجري حولنا فنحن لا نتعود إلا إذا مات فينا شيء.. وما هو أثر ما رأته رقية من مشاهد المجازر والقتل ومن أمثال رقية أيضًا – ما هو التأثير النفسي من واقع الحروب؟ وما هو أثر الغياب والفقد والمذبحة على حاضرنا، ولا أعني هنا الفلسطينيين فقط وإنما كل من تعايش في ظل ظروف الحروب وما وقع عليها.

وأفصّل فكرة صراع الحفاظ على الإنسانية داخلنا (الإنسانية التي تُدَمَر مما يجري من حولنا من أفعال إجرامية)، حيث كتاب “حيونة الإنسان” لممدوح عدوان يسلط الضوء على مسألة عالم القمع المنظم منه والعشوائي الذي يعيشه إنسان هذا العصر، هو عالم لا يصلح للإنسان ولا لنمو إنسانيته بل هو عالم يعمل على حيونة الإنسان، ولكن هنا بعض من التفكير النقدي، وهو أن ما جعل هذا العالم لا يصلح للإنسان هو الإنسان بعينه.

يسلط ممدوح عدوان فكرة وعي الإنسانية فينا والتي ولدنا من أجلها، وفكرة الرأفة في النفس البشرية ومرافقتها للبشر، لأن مسألة أصل العنف تولد مع الإنسان ولكن حيونة الإنسان تنتج تحت ظرف التعنيف للأطفال فتصبح فطرة القتل والتعذيب نشأة للوحشية التي تؤدي إلى طرق كثيرة لقتل الرأفة في النفس البشرية، (فهذه الوحشية تنتج من قبل القامع فتزيد قوته وسلطته، والمقموع تنشأ وتتطور فيه الوحشية تحت فعل القمع والإذلال والاستغلال)، مما يزيد من هاجس التخوف من تعنيف الأطفال نتيجة الحروب وما سينتج منهم في المستقبل، فصراع نتائج (الحروب) على المجتمع والمجتمعات الأخرى إما أن تولّد صناعة الوحش أو صناعة الإنسان.

وهنا أستشهد مما ذكره ممدوح عدوان من كتابه حيونة الإنسان “بما دلّت الأبحاث والتجارب على أن ما نصفه بالوحشية هو سلوك خاص بالإنسان” وإيريك فروم يقول “إن الإنسان يختلف عن الحيوان في حقيقة كونه قاتلًا، لأنه الحيوان الوحيد الذي يقتل أفرادًا من بني جنسه ويعذبهم، دونما سبب بيولوجي أو اقتصادي ويحس بالرضى التام من فعل ذلك”، وفي كتاب “التعذيب عبر العصور” ترد هذه الفقرة المهمة في التمييز بين الإنسان والحيوان: “فالوحوش لا تقتل المخلوقات الأخرى من أجل الابتهاج والرضى فقط، والوحوش لا تبني معسكرات اعتقال أو غرف غاز، ولا تعذب الوحوش أبناء جنسها إلى أن تهلكهم ألمًا، ففكرة الألم وقبوله موت والموت بداية استنزاف الإنسانية.

عدا ذلك تجارة التعذيب في (السجون والمعتقلات) واستنزاف القوة لمصلحة الطرف الآخر ذات السلطة الشنيعة (رجال السلطة – سلطة الدولة – سلطة النزعة الاجتماعية السائدة)، وهذا يرتبط بنظرة احتقار الطرف الآخر، منها الأقلية الدينية أو العرقية أو أبناء البلد في ظل الاستعمار، أو المواطنين في ظل الحكومات القمعية، باختصار تجارة القتل وسلب الأرواح للحصول على قوة السلطة، مما تزداد صلاحيات الفئات المتنمرة والفئات المشرفة عليها فتزداد الأعباء الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، فإثارة الغضب والتعود على أمور غير مقبولة وغير مشروعة من دافع الانتقام من الحقد المتراكم بعد سلسلة المجازر المتبادلة والمجازر الجماعية الأكثر شمولية للأذى الذي يوقعه إنسان بإنسان آخر، كذلك التعنيف لا يأتي فقط من خلال القتل، إنما يأتي من القوانين القسرية التي تؤدي إلى التعذيب النفسي، وأثرها علينا يكون هو فقدان جزء من إنسانيتنا وتغيير بنيتها.

“هكذا أفهم الصراع: أن نصلب قاماتنا كالرماح ولا نتعب”…ناجي العلي

رقية تصف حالنا بحال حنظلة فهو يمثلنا تمامًا، هو رمز الفلسطيني القوي والمعذب، ذات الجسد الممزق/ الروح الهزلة، ورغم كل الصعاب والظروف التي تواجهه، يقف بوجه العدو المحتل والأقنعة المزورة، ويمثل أيضًا ناجي العلي الذي في رسومه يعرّفنا بأنفسنا لأننا عندما نعرف نستطيع.

تقول الناقدة الأمريكية “جوديث باتلر”: “لا جسد، لا سياسة”، في حين يعتبر الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي “إميل دوركهايم” أن النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد يشكل العديد من الممارسات السلوكية ويتحكم بها، ويمتد ذلك إلى طرائق الموت/ الحياة، المستمدّة من/ في النظام الاجتماعي العام وهو ما طوّرته الدراسات النقدية والاجتماعية والكولونيالية إلى ما يُعرف بالنيكروبوليتكس (Necropolitics) ؛ أي قدرة السلطة على منح الحياة و/ أو الموت للأجساد، وهي من خواص السلطات الكولونيالية/ الاستيطانية وبذلك، تصبح دراسة الأنماط السائدة للموت والحياة، والأجساد وحركتها في (فضاءات) مجتمعٍ ما مؤشراً على فهم المجتمع نفسه، والسلطة الواقعة على أفراده، وبالتالي مقاومتهم لها من خلال “النيكروبوليتكس” ومنظومة الحياة والموت ضمن بنية النظام الاستعماري، وموقع الجسد (الفلسطيني والصهيوني) فيها باعتباره سياسة جسدية تهدف إلى نزع الجسد عن المكان الفلسطيني حتى لو بالموت.

غسان كنفاني هو أيضًا أيقونة تمثل جميع الفلسطينيين اللاجئين، مثلما ذكرت رقية لنا جملة في قصة أرض البرتقال الحزين “عندما وصلنا صيدا في العصر، صرنا لاجئين”، تتردد أيضًا في ذهننا من وقت لآخر كمقطع من أغنية أو شطر من شعر، تشوهت هويتنا على مر الأجيال، تُنسى القضية بشكل تدريجي، ذلك نتيجة قوانين زائفة وحبر رخيص ملطخ على ورق، وخداع سياسي ومناورات صهيونية مكشوفة.

حق العودة موجود ولكن غير مصرّح به، أما عن حق التوطين المنزوع لدى الفلسطينيين اللاجئين له نتيجة تنقلب على فاقدي الهوية والجنسية، تشكل حدثًا مفصليًا في التاريخ والذاكرة والهوية الفلسطينية التي تعرضّ إلى قتل مادي واجتماعي وهوياتي (تقوم على نفي الآخر)، فالهوية (ارتباط كيان الشخص بالأرض أي يكون جزء لا يتجزأ منها)، ذلك يؤدي لضياع حقوق مواطن مضطهد، والمعاناة من عنصرية الهوية التي لا ذنب للاجئين لها، وغياب المساواة والعدالة الاجتماعية، فهذه أضرار تهدد استقرار مستقبل اللاجئ الفلسطيني لأن كيان الإنسان وهويته لا يتحققان إلا بارتباطه بوطنه ومسقط رأسه ومنبع كرامته.

لأنتقل هنا لفكرة علاقتي بالمدينة الفلسطينية “غزة” مقارنة لعلاقتي بمدينة عمّان، التي أنتجت الفصام في العلاقة المرتبطة بالمكان، العلاقة اللامكانية للعمران والسكان والمادي الموجود، وتقول المدن ما هي عليه لسكانها، لأسمائها، للذكريات، للرغبات للأزمنة، للنظر للمعرفة “معرفة المكان/ المدينة في خرابها وعمرانها”، بأن تتعايش مع تتطور بناء وتجسيد العمارة فيها، هناك خلط ما بين المجازي المتخيل والمادي الموجود، تسير العلاقة فقط تحت مسمى الانتماء وتقبّل الحدود وممارسة عادات وأساليب أناس ومدينة ولدت فيها خارج حدود بلدك الأصلي أو المنتمي له، كذلك ولدت في مدينة لا أنتمي لها إلا في العلاقة القائمة على معرفة الأشخاص، علاقة قائمة على التباعد القريب.

يقول إيتالو كالفينو في كتابه”مدن الخيال/ مدن لا مرئية”، فيه يصف “أنستازيا”، وهي مدينة أخرى من مدن خياله اللامرئية:”فوصف أنستازيا لا يستطيع إلا أن يوقظ فيك الرغبات واحدة بعد الأخرى، ويجبرك على لجمها. بينما تستيقظ الرغبات كلها معًا لدى ذاك الذي يجد نفسه ذات صباح في قلب أنستازيا. وتحاصرك هذه الرغبات من كل الجهات، وتتراءى لك المدينة ككيان كليّ، لا تكاد تضيع فيه أي رغبة، وتصبح أنت جزءًا منه. وبما أن المدينة ذاتها تتمتع بما لا تتمتع به أنت، فلا يتبقى لك إلا أن تستوطن هذه الغربة وتكون مسرورًا بها، تلك هي الهيمنة، التي يقول عنها بعضهم بأنها ملعونة، وآخرون بأنها مبارك، جهدك الذي يعطي شكلًا للرغبة، يأخذ من الرغبة شكلها، وتظن أنك امتلكت أنستازيا بكليّتها وما أنت إلا عبدٌ لها.

يرى “هنري لوفيفر” في كتابه “إنتاج المكان”(1991) أبعادًا ثلاثةً للمكان، وهي: “المجرّب” و”المُدرك” و”المُتخيل”، والعلاقات القائمة بين تلك الأبعاد الثلاثة هي مصدرٌ لتوتّرٍ دراميٍّ يمكن من خلاله قراءة تاريخ الممارسات المكانية. ولكن تلك العلاقات لا يمكن حصرها في كونها علاقاتٍ ديالكتيكيةً/ جدليةً فحسب، لأن ذلك وإن كشف وحفر في دراما المكان وتعبيراته، إلا أنه لا يكشف بالقدر الكافي علاقات السلطة والضبط والرقابة الحادثة في المكان، وبالتالي وجب تأمّل العلاقة “السببية” و”علاقات السيطرة” بين تلك الأبعاد الثلاثة.

أن تولد في مدينة/ تتعايش فيها ومعها وتتكيف مع أناسها ظروف وأحوال المدينة/ عمّان في خرابها وعمرانها (العلاقة القائمة على معرفة الأشخاص)؛ يقول عبد الرحمن منيف و/أو جبرا إبراهيم جبرا عن عمورية في روايتهما المشتركة “عالم بلا خرائط”: “توصلت في مرحلة من المراحل إلى أنّ عموريّة هي التي خلقت فيَّ وفي الآخرين هذا المقدار الهائل من القلق والشك. فهذه المدينة التي تربض على سفح الجبل وتمد نفسها برخاوة قاتلة في أنحاء عديدة حتى البحر، وتحرص أن تغلق ذهنيًا على نفسها الأبواب بعد غياب الشمس، هذه المدينة التي تتحدث بصوت عالٍ عن الفضيلة، وتعطي الفضيلة طابعًا عمليًا يتحدد بمقدار الربح والخسارة، وتفرح وتخجل وكأنها تقترف إثمًا، وتحزن بفجور وتنظر بلا مبالاة، وبعض الأحيان بسخرية، إلى الكثير مما يجري وكأنه لا يعنيها. هذه المدينة بفجاجتها ظاهرياً ولا مبالاتها باطنيًا، والقذارة المعنويّة التي تختزنها وتلك القيم السائدة فيها جعلتني في مرحلة من المراحل أعتبرها مسؤولة عن حالة الضيق، وبالتالي عدم القدرة على التكيف مع ما يجري (…) كما لا يُعقل أن يكون الناس هكذا لولا أنّ المدينة لا تكف عن ترويضهم وإعادة تكوينهم باستمرار، لكي يصبحوا في النهاية هذه الابتسامات البلهاء التي تفترس الوجوه، دونما معنى، وتبقى بواطنهم أسرارًا لا تُخترق”.

أرى رقية مني على سطح مرآتي، مماثلة لي كلاجئة، يتماهى بيننا اللجوء، ولكن ببعض الفروقات، رقية عايشت ظروف الاحتلال وأحداث المجازر، تعرف فلسطين جيدًا بكل ما فيها من رونق، عايشت تبعات النزوح خطوة بعد الأخرى، أما علاقتي بفلسطين مجازية متخيلة، أتخليها دون أن أراها، موروثة فلسطينيتي، يربطنا ذنب اللجوء، التماهي بيننا تبعات النزوح ودفع أثمان باهظة أحد أسبابها التنمر وأمور أخرى، وما بعد هذه الأثمان هل ستظل فلسطينيتنا قائمة على حالها؟، وما يجعلنا نفكر بتأثير طمس الهوية واللجوء في أصقاع الأرض تَعرُض الهوية الفلسطينية هجمة حداثية من “مؤسسة الدولة” الصهيونية وغيرها، فكانت سياسات تغييب وطمس وتجزئة، وارتباطًا بالبنية الإدراكية؛ كالعناصر اللغويّة والثقافية والمجتمعية، فكيف ممكن أن تبدو شكل البنية الإدراكية مستقبلًا للأجيال القادمة من الفلسطينيين اللاجئين مع استمرار نسيان القضية الفلسطينية تدريجيًا؟؟