ثمة سؤالٌ كبيرٌ عادةً ما تطرحُه الرواية التاريخية عندَ تناولها لبعض القضايا السياسية وشخوصها: أين يتوقفُ التأريخ وأين تبدأُ الرواية؟

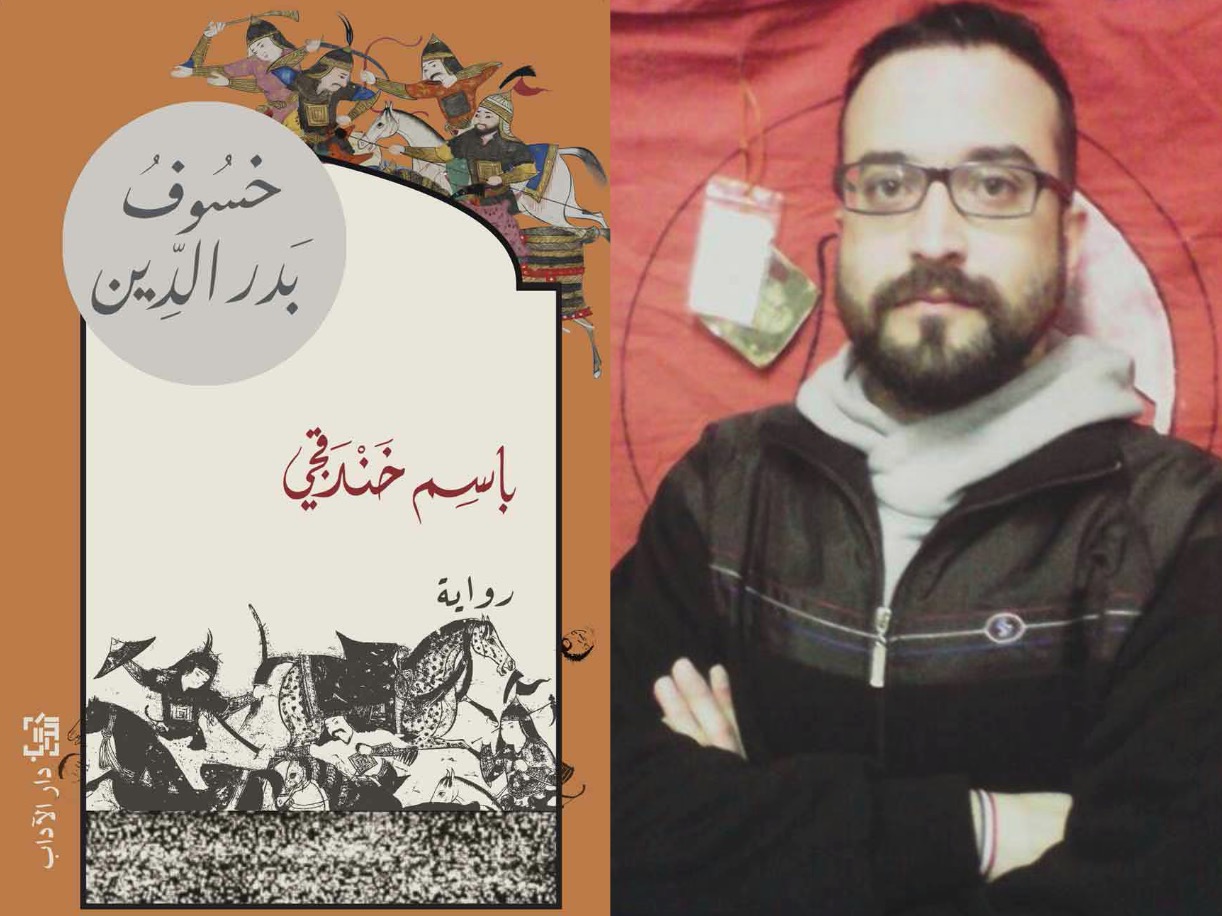

للإجابةِ على هذا السؤال، نحن بحاجةٍ لممارسةِ فعلِ القراءةِ مرتين، الأولى للمادةِ الأدبيةِ المُقدمة والتي هي في حالتِنا هنا “رواية”، والثانية للمراجعِ التاريخية المُدونة في كُتبِ التاريخ؛ ولكي لا نتورط في مثل هذا الطريق الشائك والشاق، عقب الكاتب والروائي “الأسير” الحر باسم خندقجي، في ختام روايته “خسوف بدر الدين” دار الآداب 2019، مؤكداً على اختلاف الروايات المدونة في كتب التاريخ حول شخصية بطل روايته “بدر الدين محمود” والذي نجده في تلك الكتب تارة زنديقاً مجدفاً، وتارة شيخ طريقة صوفية ثائراً حتى على الصورة الذهنية للصوفي وفق الطرق الصوفية المتعارف عليها.

نحن إذن أمام شخصية تاريخية حقيقية ألبسها الروائي لباس التصرف الأدبي في سياق لعبتين أساسيتين، لعبة الأدب المُوظفِ للمادة التاريخية باعتبارها وثيقة مشخصة، ولعبة المادة التاريخية بوصفها لغة قابلة لتصرف التخييل الأدبي.

أما لعبة الأدب المُوظف للمادة التاريخية التي استخدمها الخندقجي في روايته المشار إليها، فهي تدفعنا لسؤال هامشي يرتبط ارتباطاً أصيلاً بالمحمول السياسي وخطابه المقدم في الرواية: هل ورد في ذهن باسم أن ما تُدعى بالدبلوماسية الروحية التي تتخذ من “المسار الإبراهيمي” سياقاً سياسياً لتصفية القضية الفلسطينية اليوم، ستعود للواجهة بالتزامن مع طرح روايته التي تتخذ من ذات المسار سياقا لتحقيق عدالة مشتهاة لا تفرق بين معتنقي الأديان السماوية؟ الإجابة الأقرب لكاتب هذه السطور بحكم متابعته للروائي، تؤكد النفي، ولكنَّ جلب السؤال هنا يشير إلى حساسية الطرح الذي تباسل عليه باسم فطرحه في سياق معالجة حاولت تحطيم نمطية العلاقات المشوهة بين البشر بناء على انتماءاتهم العقائدية، متكئاً في ذلك على ثلاثة مؤبدات حُكم بها فقط لممارسة حقه في الثورة على الباغي.

وأما لعبة التاريخ بوصفها لغة قابلة لتصرف التخييل الأدبي، فهي إحالة ذكية لمحاكمة الحاضر بلغة الماضي، واستشراف المستقبل بلغة التشوف، على نحو يُحيل إلى ما عرف اصطلاحاً بـ “الرواية العرفانية” المشحونة بالدلالات الباطنية المتسامحة والمنفتحة على الأديان الأخرى بالمعنى الصوفي الإسلامي، المفعم بالخوارق، والكرامات، والبركات، وليس بالمعنى الغنوصي المشير إلى مسألة “المذهب الحلولي”.

الحدث، والصراع، والثورة… محاور وإحالات وتماثلات

تدور رواية “خسوف بدر الدين” للخندقجي، حول ثلاثة محاور أساسية، يتوقف الأول منها أمام الحدث التاريخي وتماثلاته الماضوية في الحاضر، وأما الثاني فيتناول بُعد الصراع الداخلي والخارجي لأبطال العمل “بدر، طورة، مصطفى، مكنونة”، فيما يأخذ الثالث من الثورة سياقاً بوصفها ضرورة حتمية بصرف النظر عن انتصارها أو هزيمتها.

ففي المحور الأول، وظف الروائي حدثاً تاريخياً من القرن الرابع عشر ليعقد محاكمة لأحداث القرن الواحد والعشرين؛ فنجده يقول بصوت البطل “بدر” في أحد تأملاته “يجب ألا يوجد سوى سيّد واحد على الأرض، ما دام لا يوجد إلا إله واحد في السماء” (ص102)، والمقولة هنا تعود للقائد المغولي “تيمورلنك” الذي استباح دماء عشرات الآلاف من المسلمين، وهي المقولة التي تقارب واقع الحال مع الخطاب اللاهوتي الذي يتبناه في العصر الحديث بعض القادة الغربيين في محاربتهم للشرق بداية من جورج بوش الابن وحديثه عن عودة الحروب الصليبية، وصولاً إلى ماكرون الذي أدعى أن الإسلام في أزمة، وترامب الذي كسر كل قواعد البروتوكولات السياسية في التعامل مع الآخر، ولنا أن نتذكر في هذا السياق التعبيرات الواضحة التي اتكأت عليها السيدة “باولا وايت” أوّل امرأة في التاريخ تتلو الصلاة خلال مراسم تنصيب رئيس أميركي عند أداء ترامب اليمين في العام 2017. حيث قالت في إحدى عظاتها المنتشرة على الانترنت: “حين أطأ أرض البيت الأبيض، فإنّ الله يطأ أرض البيت الأبيض. لديّ كامل الحقّ والسلطة لأعلن البيت الأبيض أرضاً مقدسة”.

وكان الخندقجي قد افتتح هذا المحور بطرح عديد الأسئلة، أهمها كما ورد بصوت الراوي العليم وهو يصف حال “بدر” متسائلاً: “لماذا يقتل الناس بعضهم بعضاً” (ص28)، ليأتيه الجواب في نهايات الرواية على لسان الأمير موسى ابن السلطان العثماني بايزيد وهو يرد على تساؤلاته لماذا التعرض للآمنين في بيوتهم: “هذا عهد آبائنا، بل عهد الدنيا برمتها” (ص256).

وإذا ما توقفنا أمام المحور الثاني، محور الصراع الداخلي والخارجي لأبطال العمل، فسنجد صراع الهوية وهو يتجلى في تأرجح مناجاة “بدر” لنفسه ما بين صورته الذهنية والواقعية “الغريب الوحيد، القلق المبصر، الأعمى المتمرّد الخانع، الضالّ المؤمن، المخطئ التائب، المعلّم الجاهل، الفتى الكهل، عبد الشهوة وعبد التوبة” (ص95-96).

وكذا في حوار بدر مع صديقه طورة، بما يشخص الصراع المُحتدم ما بين التّكيّف والانعزال، على هامش عوامل التكوين ومآله: “أعلم بأنك كنت معتنقاً اليهودية، وأن أهلك نبذوك وطردوك من بين ظهرانيهم بعد أن أسلمت” ليجيبه طورة بعد نقاش ” والله انعتقت نفسي وما أعتقني الناس ولا أهلي. إنني أحترق بنيران نظراتهم يا صديقي، وأشعر بأنني مُعلق في فضاء هوية ملتبسة، فلا أنا يهودي ولا أنا مسلم” (ص33).

وهكذا دخل مصطفى ومن قبله مكنونة في ذات الصراع والذي ما فتئ يدور مرة ما بين الأنا وذاتها العليا، وثانية ما بين الأنا والآخر، إلا أن ما يميز شخصية مكنونة، أنها تبقى شخصية مركزية باقية في الخلفية على طول العمل من صفحاته الأولى وحتى النهاية، بوصفها الصوت الحاضر رغم تغييبها بالقتل.

وأما المحور الثالث، ألا وهو محور الثورة، فلقد نجح الخندقجي في صياغة معمار فني فريد جمع بين طياته بُعدين أساسيين، بُعد الصوفي الزاهد في الدنيا وإغراءاتها، وبُعد الثائر المتمرد بسلوكه وتطلعاته، مما أضاف ملمحاً جديداً للصورة الذهنية المأخوذة عن الصوفي، وأخرى للثائر المتمرد بطبعه وطبيعته.

ولنا أن نعاين ذلك جليا في قول بدر: “كأنني عندما أدلف بوابات القصر أخترق الزمن لأحط في جنة بعيدة كلَّ البعد عن آلام الناس. بضع أقدام فقط تفصل القصر عن أفقر أحياء القاهرة” (ص51)، وكذا في دفعة أسئلته المشروعة للشيخ العلامة ابن خلدون: “وهل للمستضعفين في الأرض من عصبية يا سيدي؟ وهل كُتب عليهم الذل والهوان لأنهم لا ينتمون إلى قبيلة كبيرة تؤويهم؟ وهل هذا جزاء الذين يسعون لإعلاء كلمة الحق وما أمر به الله من عدل وقسط؟ (ص91).

وعلى الرغم من قول العرب: “إن سيفان لا يجتمعان في غمد واحد”، إلا أننا نجد الخندقجي وقد وضع ما يمكن تسميته بالثنائية الضدية؛ ثنائية القبول والرفض في صراعهما الدائم، داخل حدود بوتقة واحدة، فها هو سيف العلم والتصوف بمجاهداته النفسية، يتماثل إلى جانب سيف الثائر المتمرد بكل عنفوانه المتفجر وعنفه الثوري في غمد واحد، هو غمد بطله الصوفي بدر الدين، وهو منْ نشأ على الحكمة القائلة: “يقين لا شك فيه، أشبه بشك لا يقين فيه” (ص87).

هذه الثنائية الضدية التي عمل الكاتب على تخليقها في شخصية بطله، وعبّر عنها بالأفكار والانفعالات والدوافع فضلا عن اللغة، في خروج واضح عن مألوف الأنماط الصوفية، وظفها الروائي كأداة طيعة ليقدم معالجاته التاريخية الخاصة لجزء مهم من التاريخ الإسلامي من جهة، ويُصيغ رؤاه وأفكاره وفق فهمه للحاضر وربما المستقبل من جهة أخرى. ليعرض معالجاته هذه بأسلوب دائري محكم يُمكننا الانتباه له في قوله بصوت الراوي: “أنت الذي هربت من أصلك وآهات مهدك ومجاهيله، ها أنت قد عدت إلى سيماونة شيخًا، لا بل معلّمًا، لا بل ثائرًا، بل ممسوسًا” (ص304).

وحين نتحدث عن الأسلوب الدائري المستخدم في العمل الروائي الماثل أمامنا، لا بد لنا من الانتباه إلى فكرة تصدير الكاتب للفضاء المكاني للرواية بوصفه بعدا شديد الأهمية بفعل التماثل والتجلي، ففي إحالة التماثل للفضاء المكاني وهو في حالتنا “المنطقة العربية – القاهرة -، وتبريز الفارسية، وأدرنة التركية”، رمزية عالية الوضوح من حيث استدعاء الماضي لتأويل الحاضر بنفس جهات الصراع الذي كان يدور يوماً بين هذه الأطراف الثلاثة، وبات يدور بين اثنين منهما “الفارسي والتركي” على اغتنام مقدرات الثالث “العربي” وهندسة مصيره.

إلا أن المفارقة الصارخة، أن طرفي الصراع هنا هما طرفان أصيلان في تشكيل الجغرافيا التاريخية للمنطقة بالمعنى الثقافي، فيما الطرف الثالث العربي وهو الأساس يقود بعض عناصره اليوم مشروعاً استعمارياً غربياً ودخيلاً مستغلاً حالة الضعف التي بات عليها جراء فشل مشروعه النهضوي. وأما التجلي فنجده شاخصاً على جهة العلاقة التبادلية ما بين الفضاء المكاني وابطال العمل وأحداثه، من حيث التأثير والتأثر حدّ نسج القراءة التعاقبية للرؤى التاريخية، في سياق صياغة تأويلاتها السياسية.