إن كان الصحفيّ الفرنسيّ في صحيفة لوموند الفرنسيّة، والمتخصّص في قضايا الشرق الأوسط، بانجامين بارت، قد رأى في كتابه “حلم رام الله” أنّها قلب السراب الفلسطينيّ، فإنّ مازن سعادة في روايته الممنوعة “أطوار الغواية” -الصّادرة عن دار البيروني عمان 2019- دون رقم إيداع، يستدعي كلّ شياطين الرّوح ليعكس زاوية الرؤية، فيقدّمها لنا “أنثى إغواء وفتنة”.

يقدّم مازن سعادة، في 47 فصلاً ممتداً على 385 صفحة، وبلسان 13 صوتاً لأكثر من 15 شخصيّة أساسيّة، تفكيكاً واضحاً لمشهد انزياح الحلم عن معانيه الوطنيّة والإنسانيّة، مؤكّداً بوعي كامل لمعنى الهزيمة، وعلى لسان أحد شخوصه، أنّ الواقع المسرود هو خلاصة “المجهول المعلوم” قبل أن تبحر سفينة الوهم المسمّاة “سفينة السلام”. ولكن، لماذا هو انزياح للحلم؟ ولماذا لم يعتبر العودة إلى الجزء المتاح، محطة على طريق الوصول؟ هل أصاب الكاتب في خلاصته أم أخطأ؟ ولمَ عالج قضيّة جيل بأكمله، بالكثير من الدلالات الرمزيّة التي عجّت بها السرديّة؟ ما علاقة الجنس بالسياسة، والدّين بالتّاريخ؟ هذه الأسئلة وغيرها ما سنحاول الاقتراب منه عبر هذه القراءة.

الحدث العام وشّخوصه

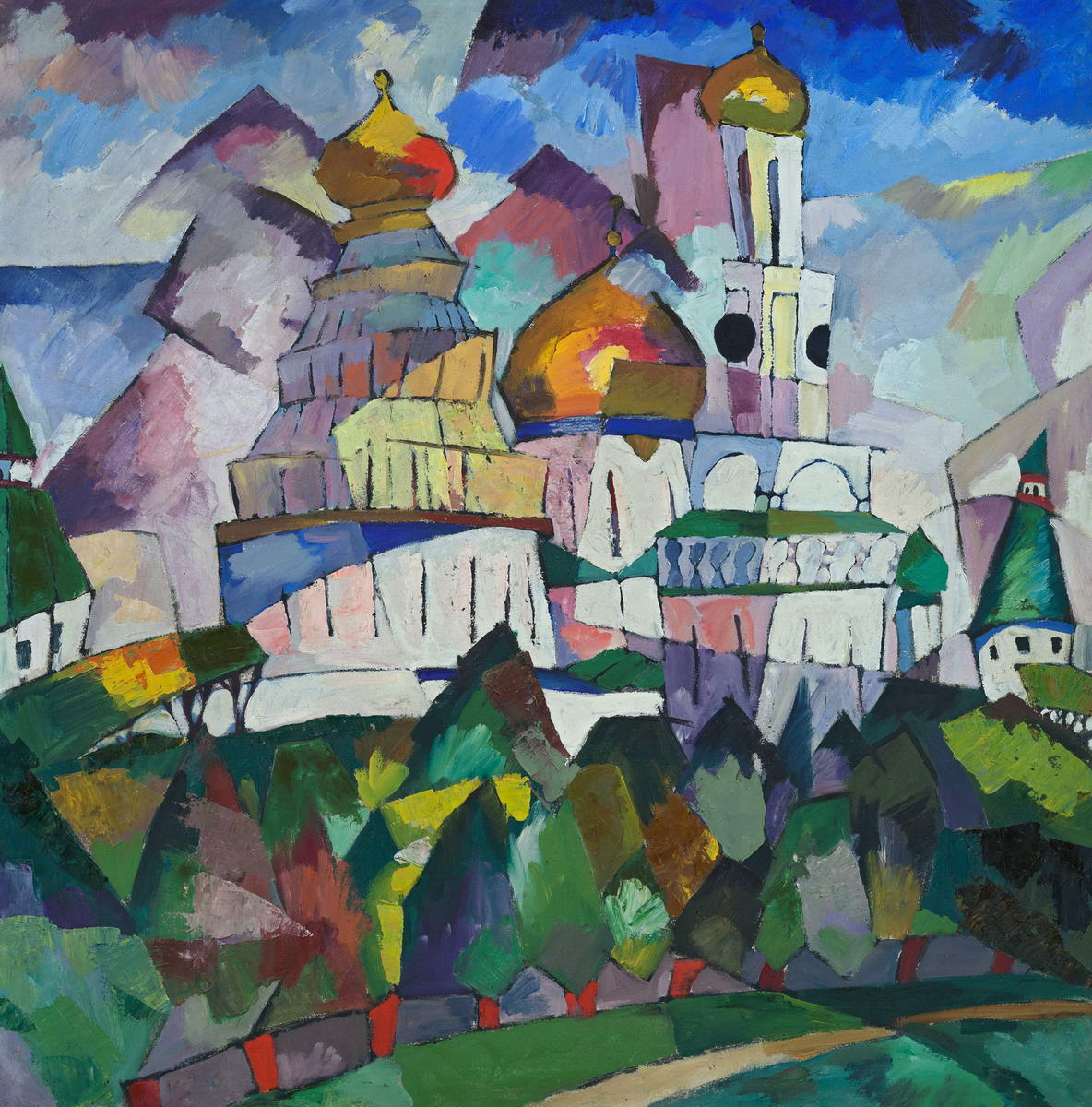

تدور أحداث الرّواية حول قصّة الفنان التشكيليّ “يوسف الجابر” بطل السرديّة، الذي أتاحت له اتفاقيّة أوسلو العودة إلى الوطن الحلم، ليُصدم بأنّها عودة مشوّهة تتداخل فيها الألوان لا لتكوّن فضاءً لقوس قزح، وإنّما فقط للأبيض والأسود، فتعصف بكلّ معاني الحرّيّة وخيال الموسيقى على حدٍّ سواء. لذا نجد الكاتب يقول على لسان أحد شخوصه: “هناك لن تكون حريّة، لن يكون فضاؤك مفتوحاً على ألوان قوس قزح. إلى أين ستذهب؟ إلى الأبيض والأسود؟ ماذا كان دور الفنّ في صياغة مشروع اتفاقيّة السّلام؟ أوسلو؟ أنت تعـرف دورك في الصراع بين المظلومين، والظالمين، ولكـن مـا دورك في الصراع بـين المنتصرين، والمغلوبين؟” (ص12).

هذا الصراع بين الجلاّد والضحيّة، وقف حائلاً أمام بطل السرديّة “يوسف” ليستعيد أناه في وطنه، لا لشيء إلاّ لكون هذا الصّراع وببساطة شديدة تحوّل بقدرة ما راكمته اتفاقيّات السلام المجحفة من تحوّلات سالبة وجذريّة في وعي الناس، إلى صراع ذاتيّ أدّى إلى انشطار أنا الذّات الفرديّة والجماعيّة، في سجن بجدار مزدوج، الأوّل جدار المحتلّ المستعمر للأرض والتّاريخ، والثّاني جدار الذّات المنقلبة على نفسها وحلمها في وطن كان يُنتظر منه أن يحلّق عالياً بحريّة لا سقوف لها، ما دفع الكاتب للتّعبير عن رأيه بجملة واحدة مختصرة وعميقة: “حين يصبح المجهول معلوماً، يقلّ الشوق، وينتهي الحلم. ينكسر المرء كعود يابس” (ص270).

ولأنّ مازن سعادة متمثلاً في بطل سرديّته “يوسف الجابر” لم يعد إلى وطنه ليصمت، “أنا ما ارجعت عشان أحط كمامة” (ص338)، وافق على عرض قدّمه له مخرج مسرحيّ عائد مثله، أن يكتب مسرحيته التي يحلم بأن تكون أولى أعماله الفنيّة في البلاد، على طريق إعادة المسرح إلى حضوره الذي كان قبل أن يحتلّ الغرباء السّماء والأرض، لأنّه يؤمن “أنّ لا وطن دون مسرح”. (ص140).

ذهب مازن يشخّص واقع الحال من خلال نصّ مسرحيّ يُمكّنه من قول ما يريد قوله من نقد للأفكار والمعتقدات والسياسة، مستعرضاً عديد التحوّلات الواضحة التي مسّت بمدينة رام الله بوصفها العاصمة السياسيّة المؤقّتة، في ظلّ علاقات اجتماعيّة تضاربت فيها المصالح حيناً وانصهرت أحياناً، خاصّة حين سيطر منطق العرض والطلب على كافّة مناحي الحياة، فنجده يقول على لسان بطلة مسرحيّته المفترضة داخل السرديّة والتي تمثّل شخصيّةَ عاهرةٍ: “فكر فيها شوي، شوي بس، بتلاقي ما في فرق، كل واحد ببيع اشي عشان يجيب فلوس، في ناس بتبيع هاد (تؤشر إلى رأسها)، وناس ببيعوا تعبهـم (تؤشر إلي عضلاتها)، وناس ببيعوا هاد (تؤشر إلى صدرها وجسمها)، وكله أحسن من اللي ببيع ضميره، أو بيسرق” (ص 214).

ولأنّ “الحرب لم تنته” (ص 382)، والاجتهاد في المحرّمات ممنوع، “إذا اجتهدت في موضـوع الإله فهذا كفر، وإن اجتهدت في السّياسة وخالفت في الرأي فهذا انقلاب، وإن اجتهدت في الجنس على غير ما هو مألوف فهذا زنا” (ص 345)، ختم الكاتب سرديّته بلغز اختفاء يوسف الجابر الذي لم يكن لغزاً بقدر ما كان رسالة تتّضح فيما ترك من قصاصات ورق خطّ عليها ما يشير إلى “أنه روح أزليّة تقمّصت أجساداً كثيـرةً زالت، وهـي الآن تتقمّص جسداً زائلاً اسمه يوسف” ما يطرح سؤال: “من يتحدّث عن من؟ هل تتحدّث الرّوح عن الجسد، أم الجسد عن الرّوح؟ ” (ص 385).

الترميز ومقصّ الرقيب والمنع

القارئ المتمعّن لسرديّة مازن سعادة، يدرك منذ الوهلة الأولى أنّه في حضرة روائي متمرّس يمتلك موهبة التخطيط الذكيّ لتكنيك روايته، فإن كنّا بحاجة إلى راوٍ ومرويّ له، أو إلى مرسِل ومرسَل إليه، وفق تعبير الدكتورة آمنة يوسف، فإنّ كاتب “أطوار الغواية” ذهب باتّجاه استخدام مكونٍ بنائيّ يقوم على فكرة تناوب أصوات السّرد بين الكاتب، السّارد، أو الرّاوي العليم، وبين أصوات شخوصه بأسلوب عكسيّ يشرح كلّ منهم نفس الحدث من زاوية رؤية مختلفة، ما أتاح للكاتب التنقل بين الضمائر برشاقةٍ وسّعَت من مساحات البوح وتفاعلاته بين المرسِل والمرسَل إليه، الذي سرعان ما يتحرّر من فكرة كونه مجرّد متلقٍ إلى شعوره بأنه شريك أساسيّ في موضوع السرديّة، الأمر الذي من شأنه أن يدفع القارئ للقول: إنّها حكايتنا، أو حكاية جيلنا.

ولعلّ الرسائل الضمنيّة ودلالاتها في محمول السرديّة، هي من دفع بمقصّ الرقيب لرفضها، فالكاتب ومنذ العنوان يعلنها صراحة أنّنا أمام سرديّة إشكاليّة كُتبت لتقول ما لا يقال عادة في السّرد العربيّ، فالكاتب لم يكتف في العنوان بفكرة “الغواية” التي هي فاعل يُزين الانحراف ويتبعه، وإنّما أسبقها بمفردة “أطوار” التي قصد بها الأحوال وعمليّة تطوّرها، فهو إذن يشرح واقعاً فسّره مسبقاً بأنّه غواية قابلة لأن تتحول من طور إلى طور.

وإن غُصنا قليلاً في فضاء جغرافيا النصّ، سنلحظ عديد الدّلالات التي تبدأ من حجر النّرد وما يرمز له من مقامرة، أرادها الكاتب ليشير بتورية ذكيّة لاندفاع السّاسة باتّجاه عقد سلامٍ مشكوكٍ في حساباته المعياريّة طالما كان سلاماً بين قويّ وضعيف، أو كما يشير إليه الكاتب بصوت أحد شخوصه: “ستكتشف حقيقة بسيطة أثبتها التاريخ: لا سلام بن أسياد وعبيد” (ص 12).

ليذهب الكاتب في معالجته إلى حدودٍ أبعد من ذلك بكثير، فنجده يسبح عميقاً في أسئلة عقائديّة شائكة تسلّط الضوء على مناطق احتفظ بها عديد الكتّاب منذ قرون بعيداً عن التّناول، كأن نراه يسأل عن “السنوات الغامضة في تاريخ السيّد المسيح عليه السّلام/ أو قصص الرّاهب بحيرا وأمر النبوّة/ وكذا إشارته إلى “دور السيّدة خديجة رضي الله عنها في هندسة النبوّة” على حدّ تعبيره (ص17+18)، وصولا إلى إشارته المباشرة للاعتراف العربيّ المبكّر بالحقّ اليهوديّ في فلسطين، وهو يقول: “لم تبن الحكومات الأردنيّة حجراً واحداً طوال أكثر من عشرين سنة، تركت كل شيء كما هو، بانتظار أن تكمل إسرائيل احتلال ما تبقى من أرض فلسطين، متمسكة بالاتفاق الـذي كان وقعه المرحوم الأمير عبد الله بن الحسن، مع الحركة الصهيونية عام 1917، قبيل إعلان وعد بلفور” (ص49).

ولم يكتَفِ بهذا البعد، بل راح يتطرّق لتاريخ الأديان وعلاقتها بفلسطين بوصفها مكاناً، مشيراً إلى جبل التجربة أو قرنطل، الواقع على أطراف مدينة أريحا حيث قصة اعتكاف وصوم السيّد المسيح عليه السلام، وفي ذلك يقول الكاتب على لسان بطله يوسف: “قرنطل، إسم التجربة لم يترسّخ في المكان، في الاسم الآخر طقوس دين آخر، فبقي قرنطل. أسماء الأماكن هنا يغلب عليها التّاريخ لا الدّين، الدّين مرحلة، مرحلة لم تلغ مـا قبلها”، وكذا سؤاله ” لمـاذا أصرّ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم، علـى المجيء إلى هنا ليصعد إلى السّماء، هل المسافة بين القدس وبين السّماء، أقرب من المسافة بين مكّة والسّماء؟ هل جاء كي يأخذ الشرعيّة من المكان؟ وأن لا قدسيّة لمكة قبل القدس” (ص167). وعلى الرّغم من كون هذه المعالجة قد يأخذها البعض منّا على أنّها مغالاة في السياق الأدبيّ للمسألة الدينيّة، إلا أنّنا لا يمكن أن نتّهم كاتباً يعترف بالله صراحة في غير مرّة، منها قوله في الفصل الثالث من الرواية: “الكنعانيّون الذّيـن كتبوا أوّل أبجديّة في التّاريخ وأوّل مــن قال الله” (ص 17)، وكذلك الأمر في تكرار حديثه عن الطّين وما يرمز إليه في مسألة الخلق.

وثمّة نوع آخر يأخذنا إليه الكاتب حينما يتحدّث عن دلالات الأشكال الهندسيّة المثلّث والمربّع والدّائرة، بشكل يربط بين ما هو سياسيّ بما هو دينيّ واجتماعيّ على المستوى العقليّ والروحيّ، فإن كانت الدائرة ترمز إلى الكون بما فيه من مخلوقات، وكذلك ترمز إلى الحياة من خلال تعبيرها عن رحم الأم أو الأنثى، فالمثلّث يعبّر عن عمليّة الخلق وعلاقته بالخالق والمخلوق، كما الانسجام والتناغم، غير أنّ المثلّث ذو رأس نحو الأسفل يعبِّر عن المبدأ الذكري، ورأس نحو الأعلى عن المبدأ الأنثويّ، وفق العديد من علماء الأشكال الهندسيّة، إلّا أنّ المربّع وفي أكثر تعبيراته رمزيّة فهو يشير إلى ركائز السّلطة الماديّة بكلّ تعريفاتها الاجتماعيّة والسياسيّة في سياق التنظيم والمنطق.

الزائد عن الحاجة في تساوٍ مع الناقص

يمكن للنّاقد المتفحّص أن يأخذ على سرديّة مازن عديد الهنّات التي لم تُخلّ بالفكرة، موضوع المعالجة، ولكنّها قد تمسّ بالنّسق البنائيّ لوحدة النصّ لتثقّله من حيث هو يمتاز بالرّشاقة الفكريّة واللغويّة، ومن ذلك، حالتي التّكرار والشرح الزائد عن الحاجة، ففي الأولى أي في التّكرار، يمكننا الإشارة كنموذج إلى الفقرة التي تتحدّث عن جبل التّجربة أو قرنطل مرّة في الفصل السابع عشر (ص 167)، ومرّة في الفصل الثالث والعشرين (ص 232) بنفس الصياغة الحرفيّة، وأمّا في الثانية، فنجدها في الفصل السّادس عشر، فصل استعراض نصّ المسرحيّة، هذا فضلاً عن الاستخدام المفرِط للّغة الإنجليزيّة في سرديّة كُتبت لقارئٍ عربي، بالإضافة لبعض الهنّات المتّصلة بتسلسل الأحداث، الأمر الذي يشير إلى تقطّع زمن الكتابة لدى الكاتب في فترات متباعدة.

أخيراً، لابدّ من الاعتراف، أنّنا أمام سرديّة مختلفة على الصّعيد الفنيّ، وجريئة على المستوى الفكريّ، تناولت حقبة زمنيّة شائكة وحسّاسة من حقب القضيّة الفلسطينيّة المتعاقبة، وعالجتها على مستويات عدة، منها ما هو دينيّ ومنها ما هو اجتماعيّ وتاريخيّ، دون إسقاط للبعد المكانيّ ودلالاته، إلّا أنّ الصّراعات المستمرّة تاريخيّاً والممتدة جغرافيّاً، والتي يتمظهر فيها الفساد، وتتداخل فيها المصالح، وتتجلّى فيها المُتاجرة بالدين، عادة ما يكثر على هامشها غبش الرّؤية، وإن وَجَدَ مازن سعادة في سرديّته أنّ ” الغبش متعة، أو رؤيا، وربّما بحث عن الوضوح” (ص10)، فإنّ ما قدّمه في هذه السرديّة من محمول فكريّ إشكاليّ، يؤكّد أنّ بيان من أراد البيان، إنّما يكمن جزءٌ مهمٌ منه في رواية “أطوار الغواية”.