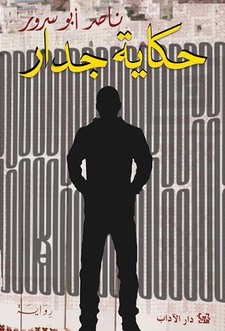

يقال في علوم اللّغة، لابدّ عند استخدام المجاز، من وجود دلالةٍ وعلاقة، ومقتضى هذين الشرطين يكمن في محاولة استدعاء الحقيقة؛ فالدّلالة عادة ما تشير إلى عدم وضوحها، والعلاقة هي الرّابط الأكيد بين المعنيين، الحقيقيّ والمجازيّ؛ وفي الحالتين لا بدّ من الإيمان المسبق بماهية الحقيقة؛ ولكنّ هذه القراءة لم تُكتب لنتحدث عن علوم اللّغة التي لا أمتلك فيها الكثير ممّا يقال، ولكن لنحاول معاً الإجابة عن سؤال المجاز في أنسنة الأسير ناصر أبو سرور للجدار في كتابه الموسوم “حكاية جدار”، وطرحه لسؤاليّ الاشتباك الذي بنى عليه كامل سرديته: كيف يصبح الالتصاق بالجدار أقصر الطرق لاجتيازه؟ وهل يُعقل حقاً أن تقيّد يداكَ قيدك؟(1)

ولكن قبل الدّخول في تفاصيل حكاية الجدار بغية اجتيازه، ومحاولة تقييد القيد، لابدّ من الاطّلاع على شيءٍ من طبيعة المخزون المعرفيّ الذي يتّكئ عليه الكاتب في سعيه إلى صياغة مقولاته وتصوّراته وأفكاره؛ وهو المخزون الذي يُمكننا أن نتلمّس ملمحه الأوسع في تقديم أبو سرور لسرديّته، حين عمد إلى تأكيد الوجود الشخصيّ وتبريره عبر تصدير نفيٍ ينمّ عن عكس معانيه: “هذه ليست حكايتي، ولستُ إلّا شاهداً يقدّم شهادة سماعيّة ونظراويّة للأحداث، إنّها حكاية جدارٍ قرّر أن يختارني شاهداً على ما يقول ويفعل، وما كان لجُمَل هذا النصّ أن تصطفّ لولا استنادها إلى عنصر ثابت ووحيد هو الجدار”(2) فمثل هذا المفتتح لا يمكن لنا إلّا أن نقرأ فيه شيئاً من الفلسفة الظاهراتيّة التي تعمل على مبدأ الوعي بالأشياء، وتكوين المعنى المتفاعل بين الذّات والشيء عبر عنصريّ الحدس والمعاناة، وهو ما يخلق حالةً من حالات المواجهة؛ وفي حالتنا هنا، فإنّ الذّات هي ذات الكاتب، والشيء هو الجدار بعد أنسنته، وأمّا المعنى فيتكوّن من خلال الحكاية؛ وهي حكاية الأسير المتّكئ على جدارٍ صلبٍ، بوصفه فكرة هيمنة، إنْ تمكّن من إدراكها، تمكّن من اجتيازها؛ ولكنّه كي يفعل، فهو بحاجة لشيءٍ يسمو به عن عالم المحسوسات الماديّة، باتجاه عوالم داخليّة فوق ماديّة؛ شيءٌ أقرب ما يكون للتصوّف الذي يمكننا ملاحظته في ضمير المتكلّم الذي وسم به فصليّ الكتاب؛ الأوّل “أنا، ربّي، وضيق المكان”، والثاني “أنا، قلبي، وضيق المكان”. فضلاً عن ملاحظة اهتمامه بفكرة حضور الرّوح قبل الجسد، وتحقيق الحلم قبل الأمل، وإدراك الغد قبل انقضاء اليوم.

وإن حاولنا الوقوف على عتبة العنوان “حكاية جدار”، خاصّة مع الإحالة التي تنسب الحكاية للجدار، سنلحظ تحليق فكر المعتزلة بأسئلتها الوجوديّة وتأمّلاتها البشريّة؛ وهي الأسئلة المهتمّة بأمر تفعيل العقل بغيَة فكّ كلّ التباس محتمل حول الوجود؛ وتأمّلٍ ينظر إلى ما هو أبعد من ظلال ثنائيّات الحريّة والقيد، القدر والسّبب، على نحوٍ يسمح بملاحقة سؤال المصير ونقده بشيءٍ من التّفكيك وإعادة البناء؛ تفكيك مفهوم الهيمنة الكامن في الجدار، وإعادة بناء الإنسان المقيم قصراً خلف الجدران. وفي الأثناء فإنّ إحالة الحكاية للجدار تُمكّن الكاتب الاستفادة من حالة التأمّل لتفعيل العقل وممارسة نقد الحياة والناس.

الكاتب والشاعر الروائي ناصر أبو سرور في سرديّته، كَتَبَ سيرةً ذاتيةً توثيقيّةً في مفهومها الدّقيق، وليس روايةً في حبكتها المألوفة؛ متّبعاً فلسفة المعتزلة في إحدى أهمّ مقولاتها: “إنّ اثبات القدرة للإنسان لا بدّ وأن يتبعه القول بالحريّة، فالقدرة هي الأداة التي يحقّق بها الإنسان إرادته بحريّة تامّة” وإن استخدم روّاد المعتزلة مصطلح ” الاختيار” تعبيراً عن الحريّة في معانيها الدّالة الواردة في الفلسفات الحديثة والمذاهب الإنسانيّة الشاملة؛ إلا أنّ أبو سرور ذهب يقسم سيرته إلى سيرتين، إحداهما تدور في فلك علاقته مع الدّائرة المكانيّة (السجن)، والأخرى علاقته مع الآخر (الحبيبة) ضمن شروط وممكنات الاختيار، وهذه وتلك في فضاء المكان معكوساً، داخل الجدران وخارجها، داخلها من حيث الشرط الموضوعيّ والزمنيّ لفكرة القيد، وخارجها من منطلقات اجتماعيّة وإنسانيّة لفكرة الاختيار، ببعده المقارب لمفهوم الحريّة في الزّمان والمكان.

حكاية الجدار وتقييد القيد…

في فضائيّ الزّمان والمكان، تحرّك الكاتب أبو سرور ليقصّ بعض حكايات الإنسان الفلسطينيّ في جدله المستمر والقائم مع معطى فلسطين المخيّم والمدينة والسجن؛ وكذا معطى فلسطين الإنسان والانتماء والفعل، مرّة في زمن مضى وأخرى في زمن حاضر، مع الربط الدّائم بين ما مضى من أحداث، وما هو حاضر من واقع؛ على قاعدة أنّ “لكلّ رواية عناصر ثلاثة هي: المكان، والزمان، والشخوص، وسؤالٌ يربط بينها”(3)؛ كما يقول مؤكّداً على إيمانه الجديد بفكرة العبور، عبور عامليّ الزمان والمكان في بعض حالاتٍ بعينها، المخيّم إحداها وهو القائل: إنّ “رواية المخيّم لا مكان في سرديّتها ولا زمان، بعد أن فصلت الزمان عقودُ احتلالٍ طويلةٍ عن مكانه، وتحرّك كلٌّ منهما في فضاءٍ مختلف”(4)؛ وفكرة العبور لدى أسيرٍ كان قبل وقتٍ قصيرٍ لا يؤمن إلا بثلاثيّة “وطنٍ وثائرٍ وشعار”، لم تكن لتترسّخ في وعيه كنتيجة، إلّا بعد ترسّخ خيباته الكبرى في الأنبياء والآلهة الصغرى كسبب؛ إذ نجده يقول: “كنّا في حاجة إلى أنبياء (…) قاتلوا في سبيل روايتهم حتّى إذا ماتوا دونها صدّقناهم (…) يموتون إذا صُلبوا ويُدفنون قريباً منّا حتّى نقرأ على أرواح كذباتهم ما حفظناه من أغانٍ وأناشيد (…) يأكلون ما نأكل ويبنون بيوتاً يجرفها السّيل قبل بيوتنا (…) يجعلون من حكايات جدّاتنا تغريبة، ومن خروجنا عودة (…) كنّا في حاجة إلى جيل انتفاضةٍ وخريفٍ يُسقط عنّا كلّ ما غطّى عوراتنا من أوراق، ويفضحنا أمام ما تكسّر فينا من مرايا، ويطلق علينا ما عرفنا من نعوتات وألقاب، جيل الحجارة”(5).

إنّ ناصر المولود مرّتين؛ مرّة من رحم “مزيونة” الأمّ، ومرّة من رحم “ننّا” الحبيبة، عاش تناقضه الشخصيّ وتناقض الحالة الفلسطينيّة والعربيّة برمّتها؛ ليسير على خطى الحداثيّين في استدعاء بعض لغة تشي بالجنس لمتن سرديّته، على اعتبار أنّ هناك رابطاً حاضراً وأكيداً ومتفاعلاً بين مكوّنات الجسد ومعالم الحريّة، حيث “ينشد الجسد الإنسانيّ، كما يقول الحداثيّون، الحريّة دائماً، والحريّة تبدو متطلّباً ذهنيّاً مجرّداً في نهاية التّحليل، حريّة ينشدها الجسد”(6)كما يؤكّد الدّكتور عدنان قاسم.

هكذا تخلّى أبو سرور عن فوضى أسئلته وأشباه الإجابات الخاصّة ببؤرة الاهتمام، قضيّة الاستعمار، ليتجلّى في مركز مراقبته بانتظار الفرصة المواتية ليقفز عن جداره كي يسكنه؛ وفكرة الجدار في حالتنا الفلسطينيّة خاصّة، والاستعماريّة بشكل عام، هي فكرة هيمنة، وناصر الإنسان الأسير يتخلّى عن بؤرة الاهتمام، ليتجلّى في مركز المراقبة “لأنّ القلوب إذا أصابها جرحٌ، تركن إلى العزلة، فإمّا تُشفى في هدوء، أو تموت في صمت”(7) والمفاضلة بين الشّفاء والموت لدى الكاتب، لم تكن خيار استرجاع لما كان، قدر ما كانت محاولة أخرى لإعادة ترتيب الوجوه والأحداث لفهم ملامح اللّحظة وتعريتها من كلّ خطابٍ مأزومٍ ارتدى قميص أسطورةٍ جديدةٍ، وتقنّع بلغةِ مفردٍ لا يقبل التعدّد، أو حديثٍ ضعيفٍ في آليّاته الوظيفيّة التي غفلت كلّ اشارة محتملة في مقولات التّاريخ منذ جلجامش وأنكيدو وحتّى الأنبياء الأوائل: حيث “لا تولد أسطورة جديدة إلّا إذا ماتت قديمة، أو قُتلت وسقطت كذباتها عن كلّ الجدران”(8).

كتب أبو سرور المحكوم عليه بالمؤبّد، سرديّته بلغة شاعريّة، فيها من المجاز والاستعارة ما يؤكّد عديد الرّموز والدّلالات؛ لغة منحازة للفلسفة إلى حدّ يبدو للوهلة الأولى معقّداً، ولكنّه حدّ كاشفٌ، شديد الوضوح، يعي متطلّبات نزعته المشروعة في ممارسة شيءٍ من التأمّل والنقد مرّة، وفي مقاربة الوجع بكلّ صوره وأشكاله مرّات ومرّات، ليس بوصفه أسيراً وحسب، ولكن، باعتباره أولًا وأخيراً ابن فلسطين القضيّة التّي هُزمت في المخيّم والمدينة، لتجد شكلاً من أشكال الانتصار المعنويّ في السجن؛ وهو ابن فلسطين الإنسان، المكلوم في قضيّته الوطنيّة والشخصيّة معاً، وعلى الرّغم من ذلك، مازال يربّي الأمل بانتماءٍ واضحٍ للحياة قبل الأرض، وللحقّ قبل الحريّة، وللحياة والأرض والحقّ والحريّة بالأفعال لا بالشّعارات والأقوال؛ وما حكاية الجدار إلّا خطّة دفاعٍ غير مألوفةٍ، مزجت الذّاتي بالموضوعيّ، لمقاومة التشظّي والانكسار الجمعيّ والفرديّ، على مبدأ أنّ خير وسيلةٍ للدفاع هي الهجوم، وذلك بوصفها حكاية أخرى لفلسطين ما بين جدارين، جدار الاستعمار بعقارب زمنه المسيطر، وجدار الانكسارات والخيبات الداخليّة بأزمنتها المتتالية؛ ما دفع ناصر الكاتب والإنسان للالتصاق بالأوّل بغية إقامة علاقة تساوٍ ونديّة على نحوٍ يسلبه فرص الهيمنة، ويمكّن الإنسان الفلسطينيّ من محاولة اجتيازه ومثيله بقفزةٍ واحدةٍ، ليُقيّد قيده.

إحالات:

-

أبو سرور، ناصر “حكاية جدار- دار الآداب – 2022” – (ص12)

-

المصدر السابق (ص7)

-

المصدر السابق (ص28)

-

المصدر السابق (ص28)

-

المصدر السابق (ص35)

-

انظر قاسم، عدنان وآخرون “نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية المعاصرة – منشورات مركز اوغاريت – 2000” (ص124-125)

-

أبو سرور، ناصر “حكاية جدار -دار الآداب – 2022” (ص64)

-

المصدر السابق (ص91)