في دراما “التغريبة الفلسطينية”، كما في الرواية المأخوذة من أوراقها، يقع المشاهد، وكذلك القارئ، على تجسيد بالصورة، أو الكلمة، لمسلسل الصراع الذي دار على أرض فلسطين، بين أهلها من جهة، وقوات الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية، من جهة أخرى. ويصور المؤلف وليد سيف، في عمله الدرامي الذائع الصيت، وكذلك على صفحات روايته “التغريبة الفلسطينية”، الصراع غير المتكافئ الذي دار بين دولة استعمارية عظمى، في حينه، والمقاتلين الريفيين الذين تصدوا بأسلحتهم الفردية لهذه القوة العظمى، التي سعت، منذ بداية انتدابها لفلسطين، إلى إنشاء دولة يهودية في وطن الفلسطينيين وعلى أرضهم. وهو يصور، كذلك، تواطؤ القوات البريطانية مع الحركة الصهيونية المدربة والمدججة بالأسلحة، في مقابل ملاحقة الفلسطينيين، بأسلحتهم الفردية القليلة. وتعرض “التغريبة” سلسلة الأحداث التي تعاقبت على أرض فلسطين، منذ عشرينيات القرن الماضي، وصولًا إلى هزيمة حزيران، ومرورًا بالنكبة الفلسطينية الكبرى التي أدت إلى طرد الفلسطينيين إلى المنافي، وتجريدهم من هويتهم الوطنية، وعيشهم في مخيمات ذاقوا فيها أهوال الذل والمهانة، والفقر، والعوز.

في المسلسل، وكذلك في الرواية، نشهد بسالة المقاتل الريفي الفلسطيني، كما نشهد المؤامرات التي حيكت ضد شعب فلسطين، وتواطؤ القوى العظمى، وكذلك الأنظمة العربية، التي كانت ترزح تحت حكم الاستعمارين الفرنسي والبريطاني، لاقتلاع هذا الشعب من وطنه. ويتخذ المؤلف من الرواية الشفوية، والتاريخ الشعبي، لثورة 1936، وكذلك لأحداث النكبة، والحكايات المتداولة بين الفلسطينيين، الذين توزعوا بين المنافي، والسير والمذكرات التي كتبها فلسطينيون عن تجاربهم الشخصية على أرض فلسطين، وبعد تشردهم في جهات الأرض الأربع، مادة للحكايات التي يرويها في عمله. إننا هنا بإزاء كتابة التاريخ الفلسطيني المعاصر من أسفل، حيث يحضر المناضلون المجهولون الذين لم تحتف بهم التواريخ الرسمية، ولم تذكر أسماءهم الكتب، سواء في تأريخها لثورة 1936، أو ذكرها لمن دافعوا عن أرض فلسطين قبل سقوطها في أيدي القوات الصهيونية عام 1948. ولعل هذه الرغبة في إلقاء الضوء على البطولات الفردية والجماعية، التي دافعت عن فلسطين، وتعرضت للخذلان، هو ما يجعل وليد سيف يركز على شخصيات متخيَّلة يحكي بطولاتها، ومعاناتها، فيما يمر مرور الكرام على نضالات الشهيدين عبد القادر الحسيني (1908- 1948)، وحسن سلامة، وعدد آخر من قادة الجهاد المقدس، الذين قاتلوا حتى النفس الأخير، رغم قلة التسليح، وامتناع قيادة جيش الإنقاذ عن مدهم بالأسلحة، وتأخر هذا الجيش الذي، شكلته الأنظمة العربية، في دخول فلسطين حتى 15 أيار (ثم انسحابه فيما بعد دون قتال)، وهو الموعد الرسمي لانسحاب جيش الانتداب البريطاني، مخليًا معسكراته، وتاركًا أسلحته للقوات الصهيونية.

تحضر هذه الأحداث في الخلفية، وعلى لسان الراوي، لكنها لا تشكل مادة المسلسل أو الرواية. فالمادة الشفوية، وما تداوله الرواة، وحفظته الذاكرة الحية للفلسطينيين، هو ما يشكل عصب هذا العمل الذي يؤثثه المؤلف بالشخصيات والحكايات الفردية، ولحظات الفرح والانتصار، والهزيمة والألم والانكسار. فلا تمجيد لقيادات تاريخية، بل تسليطٌ للضوء على البطولة الشعبية، والأمل المعقود على الأشخاص الطالعين من بين الناس، ومن أحلامهم، وآمالهم، وإحباطاتهم، وعذاباتهم اليومية، وتطلعهم الذي لا يخبو إلى العودة إلى وطنهم وأرضهم. وهو ما يجعل هذا العمل، في صيغتيه الدرامية والروائية ملحمة الشعب الفلسطيني في صراعه مع الاستعمار والصهيونية.

بهذا المعنى، يمكن القول إن المؤلف يشكل مادة عمله مما يسمى التاريخ الصغير، أو الحكايات الصغرى للأفراد والجماعات، مفتشًا في الذاكرة الشعبية، ومؤلفًا كسر الحكايات التي حفظتها ذاكرته، أو سمعها من الناس، بعد حلول النكبة الفلسطينية.

المسلسل

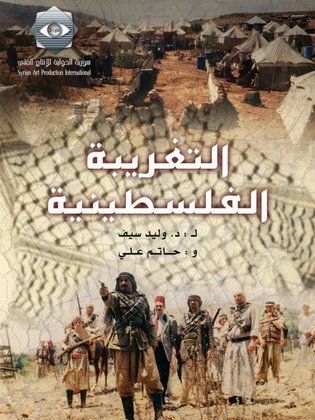

يمكن القول إن مسلسل “التغريبة الفلسطينية”، الذي كتب قصته وصاغ السيناريو والحوار له: د. وليد سيف وأخرجه السوري الراحل حاتم علي (1962- 2020)”1″، هو أهم مسعى درامي لتصوير النكبة الفلسطينية، والشتات الذي أعقبها، والظروف المعقدة التي أحاطت بسقوط الوطن الفلسطيني عام 1948. وقد حشد له حاتم علي عددًا كبيرًا من نجوم الدراما السورية والأردنية والفلسطينية”2″، لتجسيد حياة الفلسطينيين قبل النكبة وبعدها، في عمل يتَّسم النص المكتوبُ فيه بالتألق، والطاقة الفياضة، والقدرة على تصوير حياة شخصياته، ونقل صورة الحياة في الريف والمدينة الفلسطينيين قبل النكبة، وحياة المخيم بعدها. كما أن إدارة المخرج لممثليه تتميَّز بإطلاق طاقات هذا الحشد الكبير من الممثلين، ممن قاموا بالأدوار الرئيسية، كما الشخصيات الثانوية، ما جعل المسلسل يتصاعد وتتطور أحداثه، ويلتصق الممثلون فيه بأدوارهم، مشهدًا بعد مشهد وحلقة بعد حلقة. لقد استطاع الثنائي وليد سيف وحاتم علي، اللذان تعاونا في أعمال أخرى قبل هذا المسلسل وبعده”3″، أن يوفرا رؤية من أسفل للقضية الفلسطينية، ولنضال الجموع الشعبية الفلسطينية وعذاباتها، وأحلامها بالعودة إلى الوطن الذي سلب منها، والأرض التي اقتلعوا منها، رغم كل ما قدموه من دم، لمنع هذا الاقتلاع والنفي والتشريد العنيف.

يقدم وليد سيف وحاتم علي، في “التغريبة الفلسطينية”، ملحمة شعب، ومسيرة القضية الفلسطينية، بدءًا من عشرينيات القرن الماضي، وصولًا إلى انبثاق حركة المقاومة الفلسطينية بعد نكسة حزيران 1967، حيث تنفتح الحلقة الأخيرة من المسلسل على الأمل، رغم موت البطل “أبو صالح” الذي يجسد دور الجموع الشعبية الريفية في محاولة منع سقوط فلسطين، ونضالها إلى اللحظات الأخيرة التي سبقت كابوس النكبة واللجوء، والتشرد إلى بعض فلسطين (الضفة الغربية لنهر الأردن، وقطاع غزة)، وبقية جهات الأرض.

يقيم وليد سيف عمارة قصته حول أفراد عائلة ريفية فقيرة، تمتلك قطعة أرض صغيرة تعتاش منها، إضافة إلى عملها لدى الملاكين الكبار من الفلاحين بالأجرة اليومية. وتعيش هذه العائلة في واحدة من القرى الواقعة شمال فلسطين، وتتكون من أب وأم، وأربعة أبناء وابنة وحيدة. ويصور المسلسل معاناة العائلة في كسب رزقها اليومي، وظلم أحد ملاك الأراضي لها، وضغوطه المتزايدة عليها لإجبارها على بيع قطعة الأرض الوحيدة التي تمتلكها، لكونها تقع على حدود أرضه.

هكذا يصعد بنا المسلسل من واقع أسرة فلسطينية شديدة الفقر، مشيحًا النظر عن إبداعات روائية وقصصية فلسطينية لوَّنت حياة الفلسطينيين بألوان رومانسية حالمة، وكأن فلسطين كانت فردوسًا أرضيًّا خرج منه الفلسطينيون جميعًا إلى أرض الشتات والفقر والذل والمهانة. فقد تضافرت الصراعات السياسية، والتفاوت الطبقي، والظلم الاجتماعي، والتخلف، والعشائرية البغيضة، وصراعات الزعامات العائلية في المدن والقرى الفلسطينية، مع مؤامرات الدول الاستعمارية الكبرى، وعلى رأسها بريطانيا، والمخطط الصهيوني، الذي حاك مؤامرته للاستيلاء على فلسطين. وقد أدت خيانة الأنظمة العربية (التي كانت تنفذ أوامر الدول الاستعمارية التي تحكمها)، إلى جانب هذه العوامل، الذاتية والخارجية، إلى السقوط المدوي عام 1948، ومن بعد ذلك إلى هزيمة العرب الشاملة في حرب 1967، حيث تنتهي حلقات المسلسل وقد توحدت فلسطين تحت حراب المحتل الصهيوني.

انطلاقًا من هذه الرؤية التاريخية، التي يتسلَّح بها المسلسل، تتعاقب الأحداث، وتتطور الشخصيات وتنضج، في مهب العاصفة التي تنذر بالهبوب. فأسرة صالح الشيخ يونس، التي تعاني من الفقر والظلم، تصعد مكانتها السياسية والاجتماعية، عندما يشارك ابنها الأكبر أحمد في ثورة الريف الفلسطيني عام 1936، ويصبح أحد قادة الفصائل التي تقاتل قوات الجيش البريطاني، وتحقق انتصارات مشرِّفة على الدولة الاستعمارية التي لم تكن الشمس لتغيب عن الأراضي التي تحتلها. وهكذا يتحول القائد الريفي “أبو صالح”، الذي يبدو صورة روائية لأحد قادة ثورة 1936(عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) (1892- 1939)، ابن قرية ذنَّابة الفلسطينية الواقعة قرب مدينة طولكرم”4″، إلى بؤرة لأحداث المسلسل الذي يشدد على النضالات الفلسطينية خلال ثورة الريف الفلسطيني التي أشعلها الشيخ عز الدين القسام، وازدادت وتيرتها بعد استشهاده في معركة أحراش بلدة يعبد، الواقعة جنوب غرب مدينة جنين، سنة 1935. هكذا تتضافر سيرة القائد أحمد صالح الشيخ يونس مع سير قادة ثورة الفلسطينيين التي دامت ثلاث سنوات 1936- 1939، الشيخ القسام وعبد الرحيم الحاج محمد ويوسف سعيد أبو درة (1900- 1940)، ليعود هذا القائد الثوري بعدها حزينًا محسورًا، ينتظر أحداث 1948 ليقاتل من جديد.

لكن “التغريبة الفلسطينية”، وفي سياق سعيها لرسم صورة لحياة الفلسطينيين قبل النكبة، تنقلنا من مشاهد المعارك التي يخوضها أبو صالح ورفاقه، إلى مشاهد التفاف بعض أعيان المدن ومثقفيها حول الثورة، وانكسار شوكة ملاك الأراضي، ممن يظلمون فقراء الريف، في ضوء صعود الثورة، وتحكمها بكثير من مقاليد حياة الفلسطينيين في تلك المرحلة الفاصلة من النضال الفلسطيني. كما أن هذا العمل الدرامي المجيد، يصور لنا، من خلال عائلة أبي صالح الريفية الفقيرة، إصرار الفلسطينيين على التعليم، لكونه أداة للنهوض، والصعود الاجتماعي، والتفتح السياسي والثقافي، وتشييد الهوية الوطنية، في وجه عمليات المحو، والاقتلاع، والتهجير، والنفي، التي تعرض لها الشعب الفلسطيني قبل النكبة وبعدها.

نحن هنا، بإزاء إعادة كتابة درامية للنكبة الفلسطينية، من خلال التفاصيل الصغيرة، وحكايات العيش اليومي، ومشاهد الأفراح والأتراح، وصور الفقر المدقع الذي لا يمنع الروح المتوثبة لأبناء هذا الشعب من الحلم والتغلب على صعوبات العيش، وحبائل السياسة التي صنعت واقعهم اليومي، ورمت بهم إلى خارج الجغرافيا الفلسطينية، وألقت بهم إلى مخيمات ما زالوا يرون فيها صورة نكبتهم الماثلة والمستمرة. ويستخدم وليد سيف، من أجل كتابة نصف قرن من المأساة الفلسطينية (1917 – 1967)، مادة السيرة الذاتية، التي يكتبها علي (الأخ المتعلم الذي أصبح عالمًا وأستاذًا للفيزياء في الجامعة الأمريكية في بيروت)، وتتخللها تحليلات للواقع السياسي والاجتماعي والثقافي، ليضيء على المشاهد والأحداث والحوارات التي تدور بين شخصيات المسلسل. وهو ما يبدو لنا متطابقًا مع صوت المؤلف، ورؤيته الذاتية للقضية الفلسطينية، وتصوره الشخصي لأسباب النكبة، وتحليله الخاص لما آلت إليه الأمور، بعد أن نجح الحكام العرب في إخماد نار ثورة الريف الفلسطيني، بالتزامن مع اندلاع أحداث الحرب العالمية الثانية (1939- 1945). ويوفر استخدام صوت السارد، الذي يحكي ويحلل، على خلفية مشاهد المسلسل التي تصور الحياة اليومية للعائلة الصغيرة، وللأحداث التي تنذر بضياع وطن وتشريد شعب، نوعًا من الثقافة العالمة، التي توحي بالموضوعية، والحياد التحليلي، والرؤية الواقعية، التي تباعد بينها وبين عاطفية الشخصيات، وآمالها بعودة سريعة إلى الأرض والوطن.

إن وليد سيف، وعلى مدار حلقات المسلسل، يحاول لمِّ شتات الأحداث، والحوارات التي تدور بين الشخصيات، ليركزها في بؤرة محددة، ويسلكها في سياق رؤية الكاتب، ونظرته إلى مستقبل القضية، وتأشيره في اتجاه صعود المقاومة الفلسطينية، وبعثها الأمل في أعطاف جموع اللاجئين الحالمين بالعودة. صحيحٌ أن شخصية الأخ مسعود، الذي لم يتسنَّ له إكمال تعليمه، تتمتع بالواقعية، وتنفر من الآمال التي لا أساس لها، لكن واقعيته جهمة، يائسة، محبطة، ما يدفعه إلى البحث عن الخلاص الفردي، عبر الثروة والغنى، على عكس شخصية ابن أخته رشدي، الواقعي، لكن الذي يتخذ من المقاومة طريقه إلى الحلم بالعودة. كما أن علي (الابن الأصغر) يبدو صوتًا عقلانيًّا، لكنه يفتح نافذة للأمل، برغم سلبيته في معظم المسلسل، وعدم عثوره على معادل ثقافي لما حققه أخوه القائد أبو صالح في ثورة 1936، وكذلك في دفاعه المجيد عن قريته حتى أصيب بجراح كادت تودي بحياته عام 1948.

لقد حصد مسلسل “التغريبة الفلسطينية” نسب مشاهدة عالية منذ عرضه لأول مرة، ولا شك أنه سيجذب مشاهدين جددًا كل يوم، لأسباب تتعلق بمراوحة القضية الفلسطينية دون حل، وعدم تحقق حلم العودة، واستمرار النكبة الفلسطينية. لكن المسلسل، إلى جانب هذه الأسباب الموضوعية، التي تجعله يتمتع بالراهنيَّة، والقدرة على شدِّ أنظار المشاهدين، والاستحواذ على اهتمامهم، ينجح في تخطي حدود مرحلة إنتاجه بسبب قدرته على توفير خلفية شعبية حية ونابضة من الحكايات، والشخصيات، والأغاني والمواويل والعتابا والزجل الشعبي الفلسطيني، واللهجة المحكيَّة للريف الفلسطيني، وكذلك بعض مدن الشمال الفلسطيني، بحيث يجد فيه الناس أنفسهم، حتى ولو لم يكونوا فلسطينيين.

إن توفير سرديَّة فلسطينية تقوم على حكايات النضال، والمقاومة، ومقارعة العدو الغاصب، والاحتلال الاستعماري، والمستوطن الذي يدعي حقًّا زائفًا بملكية الأرض الفلسطينية، هو ما يجعل من مسلسل “التغريبة الفلسطينية” عملًا نابضًا بالأمل، ورؤية المستقبل.

الرواية

تكاد أحداث الرواية، التي نشرها وليد سيف تحت عنوان : التغريبة الفلسطينية، الجزء الأول: أيام البلاد، الجزء الثاني: حكايا المخيم”5″، أن تتطابق مع أحداث المسلسل، مع تعديلات طفيفة في عدد من المواضع، التي ربما أملتها ظروف التصوير والإنتاج، ورؤية المخرج. لكن مقارنة المسلسل بالرواية، المأخوذة من نصه المكتوب، تفضي إلى تطابق، لا في الأحداث فقط، بل في حوارات الشخصيات، والأغاني، والمواويل، التي ترد على ألسنة بعض الشخصيات. كما تتخلل المسلسلَ والروايةَ السيرةُ التي يكتبها علي صالح الشيخ يونس في غربته، حيث يصبح في الرواية مدرسًّا في جامعة برِنستون الأمريكية. ولا ندري إن كان ذلك متطابقًا مع النص الأصل – المكتوب، فيما جرى التعديل على السيناريو، عند تصوير المسلسل، ليكون علي الشيخ يونس أستاذًا للفيزياء في الجامعة الأمريكية في بيروت، في اتفاق جرى بين المؤلف والمخرج.

ورغم التطابق بين المسلسل والرواية، المأخوذة عن نصه المكتوب، فإن قارئ العمل الروائي سوف يجد نفسه منشدًّا إلى هذا العمل السردي، الخطي، الذي تتوالى أحداثه، حسب سياق زمني يبدأ من الماضي ويتجه نحو المستقبل. لا تجريبَ هنا، لا انتقالات زمنية، لا عودةَ إلى الماضي، ثم ارتدادٌ إلى الحاضر المكلوم المهزوم. وهو ما يجعل هذا النص تقليديًّا في حبكته، واستخدامه للأمكنة وصيغ الزمان، وكذلك ظهور صوت المؤلف، لا في سيرة علي الشيخ يونس فقط، بل كذلك في ثنايا السرد والتعليقات والتحليلات، وتأويلات الأحداث، ورسم صور الشخصيات، وعلاقتها بالمكان، وكذلك في الحوارات التي تدور بين مثقفي العائلة، وتسعى إلى نقل الجدل الثقافي والسياسي في العالم العربي، في تلك الحقبة الزمنية التي أعقبت النكبة، وسادت فيها تيارات الفلسفة الوجودية التي جرى تطعيمها بالأفكار القومية العربية.

يقوم وليد سيف، كما هو واضح، بنقل نص الدراما المكتوب إلى ورق الرواية، مغيِّرًا، بطبيعة الحال، من شرح المشاهد، وتعليمات السيناريو، ومحوِّلًا هذه الشروحات إلى سرد بصيغة السارد العليم، وتعليقات المؤلف، الذي يختفي خلف السارد، ويلقنه ما يريد أن يقول. لكن الحوارات في أغلبها تبقى كما هي في النص الأصل، أي النص الدرامي المكتوب، ما جعل الكثير من هذه الحوارات يحافظ على صيغته بالمحكية الشعبية الفلسطينية. وهو ما منح الرواية الحيوية نفسها، التي تمتع بها المسلسل، على لسان ممثلين جرى تدريبهم على المحكيَّة الريفية الفلسطينية، بالأساس، فأتقنوها أحيانًا وجانبهم الصواب أحيانًا أخرى، وبالغ بعضهم أحيانًا، وزلَّت ألسنة بعضهم أحيانًا أخرى، لكون معظم الممثلين سوريين، أو فلسطينيين ممن عاشوا في سوريا، أو ولدوا فيها. أما في الرواية، فتبدو هذه المحكيَّة حية، ونابضة، ومفعمة بالقدرة على التعبير عن واقع الشخصيات وانتماءاتها الريفية، أو المدنية، وكذلك الاجتماعية، والطبقية. وبغض النظر عن الجدل الذي دار، وما زال يدور، في النقد العربي الحديث والمعاصر، حول استعمال المحكية في الرواية، وتفضيل نوع من المحكيَّة المفصَّحة، أي أنها تحتفظ بأصلها المحكي، لكنها تلتزم بالعلامات النحوية والصرفية للعربية الفصحى، فقد فضَّل وليد سيف أن ينقل الكلام المحكي، كما هو، في بعض الأحيان، وقام بتفصيحه في أحيان أخرى، بما يتناسب مع طبيعة القائل وثقافته، فإن كان القائل بسيطًا، شبه أمي، أبقى على المحكية، وإن كان مثقفًا، والنقاش يدور حول قضية ثقافية، قام المؤلف، بتفصيح كلامه، إلى حد ما، موشحًا الكلام ببعض الكلمات الدارجة. ولا شك أن هذا الخيار الذي ذهب إليه المؤلف، هو ما أعطى حيوية وغنى للحوار في الرواية، كما هو في المسلسل. ولو ذهب المؤلف إلى عكس ذلك، فتعامل مع الحوارات الواردة كلها في النص بالطريقة نفسها، مضفيًا عليها طابع الفصاحة والبيان الناصع، فسوف يتخذ الحوار شكلًا غريبًا على ألسنة الناس البسطاء الذين يحتشد بهم النص، فيفقد الحوار، وكذلك النص، قدرتهما على الإقناع والمعقولية.

هكذا تتقاطع الرواية مع المسلسل الدرامي، في طبيعة الحوار، واللغة المستعملة، كما تقاطعت معه في تسلسل الأحداث، وطبائع الشخصيات، وتطورها المفترض، بمرور الوقت وتوالي الأحداث. لكن ما يفارق به النصُّ الروائيُّ العملَ الدراميَّ هو استخدام الشعر، في مدارات الفصول. فالمؤلف يقتبس من أشعار محمود درويش، وصلاح عبد الصبور، وتوفيق زياد، كما يورد شعرًا من كتابته، ومن دواوينه السابقة، واضعًا القارئ في جو مجموعاته الشعرية: “قصائد في زمن الفتح” (1969)، و”ووشم على ذراع خضرة” (1971)، و”تغريبة بني فلسطين” (1979)، حيث تتخايل أساطير الخصب الكنعانية، برمز خضرة، التي تلتحم بالأرض، وتطلع من أعشابها، ورمز جبينة، التي ما فتئت تبحث عن أمها. ولا شك أن ذلك يشير في وجه من وجوهه إلى خضرة، البنت الوحيدة للعائلة، التي ذهبت مع زوجها إلى بلدة أم الفحم، وانقطعت عن العائلة داخل سور احتلال 1948، فصاروا هم في الخارج، وظلت هي في الداخل. وفي هذا التقابل بين خضرة وعائلتها إيحاءٌ بتقابل واضح بين شطري الشعب الفلسطيني؛ الباقين منهم والمنفيين المشردين اللاجئين.

لا نعلم بالطبع، هل كانت هذه النصوص الشعرية الواردة في النص الروائي، موجودة في النص المكتوب من أجل تنفيذه، لتلحن وتغنى، كما هي قصيدة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان (1905- 1941) “6”، التي اتخذها المسلسل شارة له، تتردد في مطالع الحلقات. لا نعلم إن كان المخرج حاتم علي قد قام بحذف تلك القصائد لكي لا يثقل المسلسل بالقصائد المغناة. لكن وجود هذه القصائد، سواء تلك التي كتبها المؤلف ووضعها على لسان الشاعر الشاب صلاح (ابن القائد أبو صالح)، أو تلك التي استعارها من شعراء فلسطينيين وعرب آخرين، تعطي للنص الروائي أعماقًا شعرية، ودلالات تفيض عن الواقع اليومي، الضاغط، الكابوسي، الذي ترزح تحته شخصيات العمل، في مرحلة ما بعد النكبة وأثناء الإقامة في المخيم. كما أنها تشحن الفضاء الروائي بالأمل، وتحقنه بشرارة المقاومة التي تتسم بها النصوص الشعرية التي أضافها وليد سيف إلى عمله الروائي.

في دلالة المقارنة بين النص الدرامي والعمل الروائي

أشرت فيما سبق إلى مواضع التطابق الغالبة، وحالات التفارق القليلة، بين مسلسل “التغريبة الفلسطينية” والرواية التي تتخذ لها العنوان نفسه. وهو ما يجعل النص الروائي تحويلًا للنص الدرامي المكتوب، الذي كتب لغايات التحويل إلى عمل درامي تمثيلي، وصياغةً جديدة له، بحيث يصبح قابلًا للقراءة كعمل روائي. وإذا كان المألوف هو أن يتم تحويل العمل الروائي إلى مسلسل درامي، أو فيلم سينمائي، أو نص مسرحي”7″، فإن وليد سيف، بعد مسيرة طويلة في عالم الكتابة الدرامية، للتلفزيون، يقوم بتحويل تلك النصوص إلى روايات”8″، مغيرًا في بعض مواضع النص، ومضفيًا حبكة الرواية ولغتها، وتقنياتها، على تلك النصوص، ساعيًا في الوقت نفسه إلى رسم الملامح النفسية للشخصيات. فالأعمال الدرامية التي كتبها سيف، ولاقت رواجًا كبيرًا، وحققت حضورًا بارزًا في عالم الكتابة الدرامية العربية، واستقطبت أعدادًا كبيرة من المشاهدين، تحتاج عند تحويلها إلى روايات إلى إعادة نظر، بل إعادة كتابة، في معظم الأحيان. إن وليد سيف يعرف أن جمهرة مشاهدي المسلسلات التلفزيونية ليست هي نفسها ممن يقرؤون الروايات بالضرورة، خصوصًا أن الفئة الأخيرة هي من المتعلمين والمثقفين والمهتمين، وهي، كما قلنا، قليلة العدد بالقياس إلى الجماهير الغفيرة من مشاهدي التلفزيون، والمهتمين بالمسلسلات. فالصورة أوسع انتشارًا، وأكثر استقطابًا للمهتمين من قراء الكتب. لكن كاتبًا دراميًّا، بحجم وليد سيف، يحاول، كما أظن، الوصول إلى شريحة مختلفة من المهتمين، أي جمهور المثقفين والمتعلمين، من قراء الرواية. ففي العمل الروائي نقع على مهارة الكاتب، وأفكاره، وطريقة بنائه لعالمه الروائي، ورؤيته للعالم، والقضايا التي يقوم بتحويلها إلى حكايات. في الرواية ينغمس القارئ في عالم الروائي، ولغته، وكلامه، ولا ينشغل بأداء الممثلين، والموسيقى التصويرية المصاحبة للعمل الدرامي، وصور المعارك، والعالم المتحرك أمام أعين المشاهدين، ورؤية المخرج للنص. نحن هنا، وفي النص الروائي المطبوع، نتوحَّد مع الكاتب، مع الكلمات التي تتراصف أمام أعيننا.

لكن مشكلة نص وليد سيف، الذي تحول من دراما إلى عمل روائي، خصوصًا في “التغريبة الفلسطينية”، تكمن في أن مشاهدي المسلسل ليسوا فقط من عامة الناس، بل هم من جمهرة قراء الروايات كذلك. صحيحٌ أن عدد هؤلاء أقل من مشاهدي المسلسل، لكن قراءتهم ستعيدهم على الدوام إلى المسلسل الذي شاهدوه من قبل، وسوف يستعيدون صور الممثلات والممثلين الذين أدوا أدوار الشخصيات، خصوصًا إذا كان ما يقرؤونه يتطابق كثيرًا مع ما شاهدوه على الشاشة. ولربما تحثهم قراءة الرواية إلى العودة إلى المسلسل الذي شاهدوه قبل سنوات طويلة، كما فعلت أنا، ليبحثوا عن التشابهات والاختلافات بين نص الرواية وتجسيد الدراما.

على الرغم من هذه المشكلات، التي يثيرها تحويل دراما “التغريبة الفلسطينية” إلى عمل روائي، وتشويش العمل الدرامي على النص الروائي، حيث تطل شخصيات المسلسل، ومشاهده المتوالية، على قارئ النص الروائي، فإن الكسب الذي يتحقق، من خلال نقل دراما “التغريبة” لتصبح عملًا مطبوعًا، هو إعادة تسليط الضوء على المسلسل الشهير، ومن ثمَّ، إعادة تسليط الضوء على النكبة الفلسطينية، وقضية الفلسطينيين التي ما فتئت تتعقد، وتلحُّ على وعينا، كفلسطينيين، وعرب، وكذلك كبشر، يشهدون هذه النكبة المستمرة، وأكبر سرقة في التاريخ، دون أن يتحقق للفلسطينيين، على أرضهم أو في مهاجرهم، أي حل، حتى ولو كان منقوصًا. ومن هنا راهنيَّة المسلسل، وراهنيَّة الرواية، في الوقت نفسه.

هوامش

-

كتب حلقات المسلسل الـ31 د. وليد سيف، وأخرجه المخرج السوري الراحل حاتم علي، وأنتجته شركة سوريا الدولية للإنتاج الفني، وجرى تصويره عام 2004، وتم عرضه لأول مرة في شهر رمضان من العام نفسه.

-

قام بالأدوار الرئيسية في المسلسل: جمال سليمان، خالد تاجا، جولييت عواد، يارا صبري، رامي حنا، نادين سلامة، باسل خياط، تيم حسن، سليم صبري، حسن عويتي، مكسيم خليل، وعدد كبير من نجوم الدراما السورية والفلسطينية والأردنية.

-

تعاون وليد سيف، كاتبًا، مع حاتم علي، مخرجًا، في عدة أعمال درامية: صلاح الدين الأيوبي (2001)، صقر قريش (2002)، ربيع قرطبة (2003)، التغريبة الفلسطينية (2004)، ملوك الطوائف (2005)، عمر بن الخطاب (2011).

-

وليد سيف، في الأصل، من قرية ذنّابة، الواقعة شرق مدينة طولكرم.

-

وليد سيف، التغريبة الفلسطينية، الجزء الأول: أيام البلاد، الجزء الثاني: حكايا المخيم، الدار الأهلية للنشر، عمان، 2022.

-

كلمات الشارة هي من قصيدة إبراهيم طوقان “الفدائي”:

لا تسل عن سلامته روحه فوق راحته

بدلته همومه كفنًا من وسادته

……..

هو بالباب واقف والردى منه خائف

فاهدئي يا عواصف خجلًا من جراءته

صامتٌ لو تكلما لفظ النار والدما

قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما

لا تلوموه، قد رأى منهج الحق مظلما

وبلادًا أحبها ركنها قد تهدَّما

انظر: إبراهيم طوقان، ديوان إبراهيم: أعمال شاعر فلسطين إبراهيم طوقان، دراسة في شعره: د. إحسان عباس، دار القدس، بيروت، 1975، ص: 94.

-

المألوف في العالم الثقافي أن يقوم الكاتب، أو شخص آخر متخصص في كتابة الدراما أو السيناريو السينمائي، بتحويل عمله الروائي إلى فيلم سينمائي أو دراما تلفزيونية، أو عمل مسرحي يعتمد الحوار، ووصف المشاهد، والتعليمات التي يكتبها ليقوم المخرج بتنفيذها، أو أنها على الأقل ترشده إلى الرؤية الإخراجية التي ينفذها للعمل. هذا ما عهدناه في آلاف الأعمال الروائية، والقصصية، وكذلك المسرحية، في طول العالم وعرضه، وفي ثقافات العالم المختلفة، ومن ضمنها الثقافة العربية. وقد شهدنا تحويل عدد كبير من أعمال نجيب محفوظ الروائية، وبعض قصصه، إلى أفلام سينمائية، ومسلسلات تلفزيونية. وقام نجيب محفوظ نفسه بكتابة السيناريو والحوار لعدد من روايات إحسان عبد القدوس التي تحولت إلى أفلام سينمائية. لكنه لم يكتب أيَّ سيناريو لأعماله الروائية، وترك الآخرين يفعلون ذلك.

-

أصدر وليد سيف عددًا من الروايات المأخوذة عن أعماله الدرامية: ملتقى البحرين (2019)، مواعيد قرطبة (2020)، النار والعنقاء (الرايات السود، 2021)، النار والعنقاء (صقر قريش، 2021)، الشاعر والملك (2022)، التغريبة الفلسطينية (2022).