صدرَ عن مؤسسةِ الدراسات الفلسطينيّة، في نهاية نيسان الماضي كتاب: غزاوي سرديّة الشفاء والأمل لكاتبه جمال زقوت، يُقدِم الكتابُ مذكرات من حياة اللجوء في مخيمِ الشاطئ داخل قطاع غزة، لمناضلٍ من جيل ما بعد النكبة الفلسطينيّة العام 1948، في سياقٍ سرديّ يجمعُ في ثناياه بين التجربةِ الشخصيّة بتفاصيلها الخاصة والحميميّة، وبين المشهد العام والمشترك. كما يُقدِم الكاتب في إطار هذه السرديّة إضاءاتٍ على مجموعة من التحولات التي عاشها المجتمع الغزي في مراحلٍ مفصليّة من تاريخه، وما يرتبطُ بهذه المراحل من محطات: اللجوء والنزوح والحكم العسكري المصري في غزة في الحقبة الناصرية، وبدايات الاحتلال بعد هزيمة حزيران العام 1967، و المقاومة التي بدأت مباشرةً ضده.

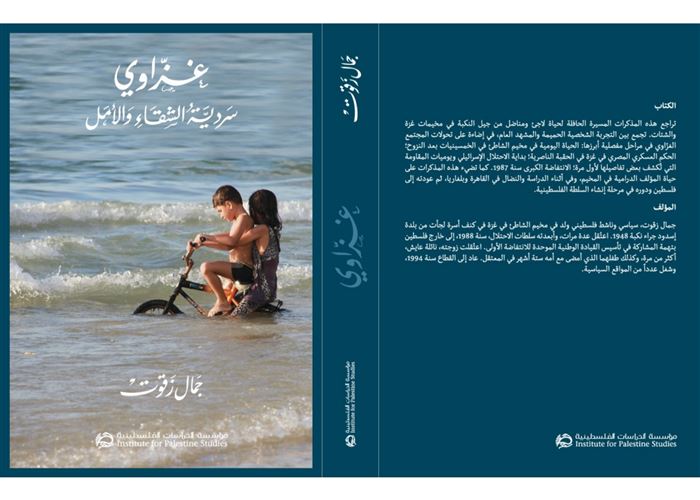

الكِتاب لجمال زقوت: سياسي فلسطيني من مواليد مخيم الشاطئ في غزة العام 1948، أُعتِقلَ الكاتب عدة مرات جَرّاء نشاطَهُ السياسي المُقاوم وأبعدتهُ سلطاتُ الاحتلالِ الإسرائيلي خارج فلسطين في الأول من آب عام 1998 بتهمةِ المشاركة في تأسيس القيادة الوطنية المُوّحدة للانتفاضةِ الأولى، وصياغة ندائها الأول ” رقم 2 “، وقد عاد إلى قطاع غزة العام 1994 وشَغِلَ عدداً من المواقع السياسيّة.

تُجرى رمّان ثقافيّة هذه الحواريّة مع الكاتب؛ للتعرّف أكثر وعن قرب إلى التفاصيل المُتصلة بمشروعِ الكتاب، بما يشملُ مجريات وأحداث وتفاصيل تُذكر داخلهُ للمرّةِ الأولى، محاولةً تقديم إطلالة مُعمقة حول ماهية الكتاب وتفاصيله من خلال الحديث مع الكاتب.

منذُ لحظةِ التلقي الأولى لعنوان الكتاب، يُمكِن لنا فهم الشقاء في مسيرةٍ يحيطُ بها بؤسُ الحياةِ في تجلياتٍ متعددة: اللجوء، حياة المخيم، هزيمة حزيران، الشتات والنزوح، وسياق الفقد والأسر والإبعاد، لكن كيف يمكن لنا فهم الأمل وسط هذه المساحة الواسعة من مفرداتِ اليأس، كيف يُمكنكَ تعريف الأمل بعد كلّ هذه السنوات؟

قبلَ الإجابةِ عن سؤال الأمل، أود أولاً القول: إنني إنسانٌ متفائل بطبعي، فالتفاؤلُ الثوريّ قرارٌ ذاتي، وكما يقول غرامشي: “تشاؤم العقل وتفاؤل الارادة”، وهذا له مبرراته وسياقه التاريخي، وهو الأمر الّذي حاولتُ أن أُقدمه خلال صفحات هذا الكتاب.

بدايةً فكرة إنتاج سرديّة لها علاقة بصورةٍ أساسيّةٍ بالموضوع أكثر من الذات، ولا أُفشي سراً حين أقول: أنني دائماً كنتُ أجدُ الكثيرَ من تشجيعِ الأصدقاء على مسألةِ تدوين التجربة، من حيثُ كيفيّةِ معايشتي وإدراكي لها، بالإضافةِ إلى الطريقةِ التي صقلت بواسطتها هذه التجربة شخصيتي ووعي العام بما يجري في واقعنا الفلسطيني على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي، والحقيقة أن هذا التشجيع ظلًّ مستمراً من قبل مجموعة واسعة من الأصدقاء الذين كانت تجمعني بهم جلساتُ استرجاع الذكريات والتفاصيل المتعلقة بحياةِ المخيمِ وممارساتِ الاحتلالِ وبطشِهِ وجرائِمِهِ بحقِ شعبنا وتطلعاته للحريةِ والكرامة، بالإضافة إلى بعضِ القصصِ الشخصيّةِ الأخرى، وظلّتْ هذه المحاولات ساكنة في دواخلي؛ لأنَّ الانغماسَ في العمل اليومي لم يوفر لي الوقت كي أعود بتلك الذاكرة إلى سراديبِ تفاصيلها بغية تدوينها؛ لتصبح ملكية عامة وشهادة تُضاف للرواية الفلسطينيّة المليئة بالتضحيات والآلام والآمال الصغيرة والكبيرة.

مع بدايةِ انتشارِ وباء كورونا واجتياحه للعالم، وما فرضتهُ الحكوماتُ والأنظمةُ من إجراءاتِ عزلٍ وحجرٍ وتقييدٍ شاملٍ للحركة، وجميعها لم تكن سوى تعبير عن عجزِ هذه الأنظمة وميلها الدائم إلى الرغبة في السيطرة على عقولِ مواطنيها واخضاعهم لإجراءاتها القمعية بسبب أو بدونه.

وقد وجدتُ في الأشهرِ الأولى من دخولِ مرحلةِ الوباء فرصةً لتحدي محاولاتِ الهَيمنة على عقولِ الناس، والتي كانت تمارسُها الحكومات المُختلفة من خلال ترويج بعض الإشاعات التي أظهرت العالم وكأنهُ سيندثر. حينها طرحتُ على نفسي هذا الافتراض، وهو: أنَّ الوباء سيعصفُ بصورةٍ جديّةٍ بكلِّ مكوناتِ الحياةِ في فلسطين، ثم وجدت نفسي أمام سؤال: ألم تكن النكبة أخطر بمئةِ مرّة من هذا الهاجس المُسمى كورونا؟ وهي التي على أثرها فقدَ الفلسطيني أرضهُ وبيتهُ وذكرياتهُ وصورهُ ونفسه، بمقاربةٍ تاريخيّةٍ كانت النكبة صورةً من صورِ الإبادةِ الجماعيّة التي تُشبِهُ ما تُسببهُ الأوبئة أو ربمّا تتفوقُ عليه؛ لأنَّ جميعَ الشعوبِ التي تعرضتْ على مدارِ التاريخِ الإنسانيّ للأوبئةِ ظلّتْ على الأقل موجودةً على أرضِها، بينما الفلسطيني فقدَ أرضه، لقد فجّرَ هذا السؤال وتلك المقاربة الرغبة العارمة لديّ تجاهَ البدءِ في الكتابة، وبدأتُ بالفعلِ مشروع كتابة هذه السرديّة، حيثُ كنتُ أكتبُ وعلى مدارِ سبعة وثمانين يوماً بمعدل ست إلى سبع ساعاتٍ يومياً، لقد كانت الكتابةُ جزءً من حالةِ التحدي للحظةِ الراهنة، وفي ذات الوقت جزءً من الاستجابةِ إلى الرغبةِ المُخزّنةِ لتدوينِ تجربتي، فكلُّ ما كتبتهُ في هذا الكاتب وهو نتاجٌ حقيقيٌّ لما عايشتهُ من أحداثٍ وتفاصيل كنتُ شاهداً عليها، وتفاعلتُ معها وتأثرتُ وأثرتُ بها، بل وما اختبرتهُ من مشاعرٍ وتجاربٍ حوّلتنِي من لاجئٍ مُعدمٍ في أسرةٍ فقيرةٍ تعيشُ في أزقةِ المخيمِ داخلَ بيتِ من غرفتين، يعيشُ فيهِ ثمانيةُ أخوة بالإضافةِ إلى والديّ، إلى ما أصبحتُ عليه، والأدوار التي قمتُ بها، ولذلك ورجوعاً إلى سؤالِ الأمل، أعتقد أن الأملَ قرارٌ وواجبٌ ومسؤولية، وأكثر تجليات هذا الفهم للأمل حضوراً؛ هو ما قامَ به ملايينُ الاجئين الفلسطينين الذين عاشوا فتراتٍ طويلةٍ على أملِ العودةِ إلى بلادِهم، إلا أنَّ هذا الأملَ لم يكن مجردَ مبررٍ للانتظار، فهؤلاء لم يركنوا إلى أن تُمنَحَ لهم العودةُ دونَ كفاحٍ مُنظم ، فقد عوضوا أنفسهم عن فقدانِ الأرضِ والبيتِ ومصادر الرزق بالتعليم، وما يتصلُ به من شرفِ العيش والعصاميّة من أجلِ المساهمةِ في بناءِ أجيالٍ قادرةٍ على امتلاكِ الوعي.

طوال وقت الكاتبة كنتُ أقارنُ بينَ قدرةِ الناسِ وأملهم في التخلّصِ من وباءِ كورونا مقابل القدرة والأمل والطاقة الفلسطينيّة الهائلة التي تَشكّلتْ في مواجهة النكبة، أعتقدُ أنَّ الأملَ دائماً قابل لأن يصبحَ حقيقةً إذا ارتبطَ بالإرادةِ والقرارِ بالعملِ والتضحية.

الكِتابُ هو سيرةٌ ذاتيّة، وكالكثيرِ من كُتبِ السير الذاتيّة في الإطارِ الفلسطيني، فإنَّ مساحةَ العام المشترك تبدو طاغية ومتشابهة في الوقت ذاته، ما الّذي دفعكَ إلى كتابةِ هذه السيرة الذاتية؟ ما الّذي وجدت أنهُ من المهم كتابته؟ خاصة أنها تجربتكَ الأولى في الكتابة؟

فيما يخصُ التفاصيل الجديدة والمختلفة، لنبدأ من المخيم، كُتِبَ الكثيرُ من الكتبِ والسِير حول المخيم، ولكنها بحسبِ معرفتي اقتصرت على تناولِ المخيم في سياقِهِ النضالي وكونَهُ مركزاً للنضال والمقاومة وهذا صحيح، لكنني في هذا السرديّة حاولتُ أن أتحدثَ عن تفاصيلٍ دقيقةٍ تتعلّقُ بيومياتٍ عاديةٍ مُعاشة في تفاصيلِ المخيم، حالاتُ الفقرِ الشديد، وتناول وجبات محدودة وعدم وجود مرحاض في المنزل، ووجود مرحاض عام متشرك في المخيم لا تتوفر فيه المياه، أنا تحدثتُ عن هذه التفاصيل وعن الأسرةِ الفلسطينيّة التي اعتقدتْ أنها “بالإخصاب الانجابي” يُمكن لها أن تمحو محاولات الطمس والإذابة، أن يصحو مثلا طفلٌ على والديهِ وهم في علاقةٍ حميميةٍ وأثر ذلك على تكوينِهِ المعرفي وصحتهِ النفسيّة، حاولت أن أتحدثَ عن ذلك بالإضافة إلى الحكايات التي توقفت عندَ زمنِ ما قبل المخيم، والذين كانوا يجتمعون في مساحاتٍ ضيقةٍ مُطلّةٍ على البحر مثل: “ساحة الشوا” أو هنا وهناك؛ ليتبادلوا قصص ما قبل النكبة، والحديث أيضاً عن البحر نفسه الّذي غرِقَ فيه الكثيرُ من الأصدقاء، لكنهُ في الوقتِ ذاتهُ كانَ سبباً في انقاذِ المخيم من المجاعة الحقيقيّة، وحاولت كذلك أن أُوثِقَ الفترة الناصرية بما لها وما عليها، بالإضافة إلى حديثي عن الأشخاص الذين وصفتهم بـ تعبير:”على البركة” والذين وصلوا إلى حالاتٍ من فقدانِ العقل أو تَخيّل أشياء غير حقيقية، وهذه الحالات تتصلُ كذلك بالنكبة وممارساتِ الاحتلال، شخصية عشيش العَتّال في مركز تموين وكالة الغوث ” الأونروا” ، واّلذي كان لا يرتدي سوى ملابس مصنوعة من قطع “الخيش”، ويجمع الأموال التي يكسبها من عتالته دون أن يعيش حياته بالحدِ الأدنى، وعندما مات تفاجأ أهلُ المخيم أنَّ بحوزتِهِ فرشة كاملة من المال، ليكتشفوا في النهاية أن كلَّ ما لديه هي أموالٌ منتهية الصلاحيّة وغير معمول بها. هذه التفاصيل التي أردتُ أن أتحدثَ عنها والتي أعتقد أنها لم تذكرْ من قبل.

عن الإرتكازِ إلى الذاكرة في عمليةِ الكتابة، كيفَ تُحدد ذاكرتُكَ أولويات المهم فالأقل أهمية؟ وهل منهجية بناء السرد في هذا الكتاب اعتمدت على استرجاع الحدث من حيث كونهُ مفصلاً تاريخياً؟ أم من حيث كونَهُ جملةً من المشاعر المُعاشة؟

كلاهما معاً، وحاولتُ أن أضبطَ حالة استرجاع الأحداث من حيث كونها تاريخاً، ومن حيث كونها أيضاً جملة مشاعر معاشة في إطارٍ زمني، حيث أن الحالة العامة في المخيم تطورتْ من مخيمٍ يعيشُ تفاصيلَ الفقرِ والبؤس ويعتمدُ على صيد البحرِ والبرتقال وبطاقة التموين التي تُمنح للاجئين لتلبيةِ احتياجاتِهِم الأساسيّة، إلى مخيمٍ يعملُ ويُنتج. صحيح أنَّ العمل ومع شديد الأسف بدأ داخل الأراضي المحتلة ومن قبلِها في دول الخليج، لكنه كان يعني أن تطوراً بدأ يَحدث، ولذلك حاولت أن أضبطَ إيقاعَ الأحداثِ بوتيرةٍ زمنيةٍ تراتبيةٍ نامية، بدايةً من المدرسةِ، ثم العمل في الداخلِ المحتل، ثم الدراسة والجامعة وكل هذه المراحل وتطوراتها وارتباطها بالزمن كانت محرك أساسي في استرجاعِ الأحداثِ وترتيبِ أولوياتِها وأهميتها، أتذكر في بيروت حين كنت هناك، وفي جنازة شقيقي الشهيد رُفعت يافطات تحملُ شعار “لا صوتَ يعلو على صوتِ تحريرِ الجنوب” لقد حركَ هذا الشعار داخلي مشاعرَ تجاوزت حالة الحزن على استشهاد شقيقي، فهو اختار هذا الطريق لنفسه، لكنني أعتقدت دوماً أنَّ الشعارَ الأنسب هو لا صوت يعلو فوق صوت تحرير فلسطين، وهنا دعني أُسجل حقيقة تاريخيّة، هي أنني وقت ذهابي إلى الضفة الغربية؛ لنقاش تطورات وأعمال الانتفاضة الفلسطينيّة، ظلَّ هذا الشعار يدورُ في رأسي، وظلَّ ما ارتبطَ به من أحداث عالقاً وحيّاً وحينها قلت: أن الشعار يجب أن يكون لا صوت يعلو على صوت الانتفاضة ، وهكذا يعلب الإيقاع الزمني وتطورات الأحداث دوراً هاماً في بناء السرديّة ونموها.

تذكرُ في أكثرِ من موقعٍ داخل الكتاب دور اليساريين الفلسطينين، في تعزيزِ وعيكَ وإدراككَ بما يدورُ حولكَ من أحداث، وذلك من خلالِ رفدهم لك بالعديدِ من الكتب التي شكَّلتْ وبصورةٍ مبكرةٍ وعياً وإداركاً لما يدور حولك من أحداث، أخبرنا عن هذا الدور، ولماذا ينحسر ويتراجع دور القوى اليساريّة التوعوي في الوقت الحالي؟

أولاً: أودُّ أن أقول: أنني انتميتُ لأسرةٍ انحيازُها الأول في تلك المرحلة كان للحركةِ الشيوعيّة، و أقول وبصراحة: أنَّ الفضلَ الأول في جنينيةِ الوعي الّذي تشكَّل لديّ في فهمِ وإداركِ الحياة وما يدور حولي من أحداثٍ يرجعُ لأصدقاءِ الأسرة وأبناءِ العمومة من الشيوعيين، ليس فقط في رفدي بالكتب التي ساعدتني على التخلّص من حالةِ الهيمنةِ والترهيب والتخويف التي حاولَ أن يزرعَها في عقلي مدرسُ الدين في طفولتي، والتي وصلت إلى درجةٍ أعتقدُ حينها أنني الشخص الوحيد الّذي سيكون في الجنةِ من عائلتي وأنهم جميعاً سيدخلون النار، بل أيضاً من خلال إتاحةِ التجربة لاختبار الأشياء دون أن يناقشوني مرةً واحدةً في حينها بأنَّ هذا صواب وهذا خطأ، الأشكاليّة الحقيقيّة فيما تفعلهُ التيارات الإسلاميّة، أنها تُلصقُ اجتهاداتها الفكريّة بالدين وبالتالي يصبح الاتجاه الفكري مغلقاً، والحقيقة وبالرجوع إلى سؤالك حول تراجع دور القوى اليسارية، أنا أظنُ للأسف أن اليسارَ الفلسطيني الّذي لعب دوراً غير مسبوق، ليس فقط في إبقاءِ جذوة الوعي متقدّة؛ بل أيضاً في تحديدِ بوصلة هذا الوعي اتجاه القضايا الوطنيّة، يشهد واقعاً مُحزناً الآن؛ لأن القيمة الأساسيّة لحيوية الفكرة هو قدرتها على أن تقدمَ بديلاً للحالة السائدة، والحالة السائدة فلسطينياً الآن هي الشرذمة والانقسام، لذلك فإن الدور اليساري يجب أن يتمحور في القدرة على تقديم رؤية جامعة، وليس الإمتثالِ لحالةِ الاستقطاب الموجودة، بحيث يكون بعضهم منحاز هنا وبعضهم منحاز هناك، لذلك فإن الفشل الّذي تعانيه هذه القوى هو فشلاً مركباً، حيث أنها لم تفشل فقط في تكوين رؤى جامعة قادرة على أن تجمع أطراف الاستقطاب في بوتقةٍ واحدة، بل أن بعضها وقفَ مضاداً لأي محاولة من شأنها أن تحاولَ إحداث إجماعاً وتوحداً، لذلك فإنني أشعر بالأسف الشديد لما وصلت إليه الأمور لدى القوى اليسارية، وأدعوهم للحفاظ على الإرث النضالي الممتد والكبير للقوى اليسارية والّذي ليس حكراً على مجموعة من الأفراد أنما هو عنوان وطني جامع يجب الحفاظ عليه بتفعيل الدور الطليعي والتوعوي لهذه القوى.

الطفولةُ في غزة، بينَ أزقةِ مخيمِ الشاطئ على البحرِ المتوسط، في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ثم الخروج من غزة والتنقل بين عددٍ من الدول، ومراقبتها عن بعد من الخارج إلى الداخل، ومن الداخل بواسطة الأهل والأصدقاء إلى الخارج حيث تُقيم، كيف ترى غزة المدينة بعيداً على المنشتات العامة التي تحيطُ بها، كيف تراها من زاوية ابن مخيم الشاطئ المقيم خارجه؟

أحاولُ أن أكونَ متواجداً في غزة من فترةٍ إلى أخرى، وكلّما سنحتْ الفرصُ وتسهلّتْ أمور الدخول إليها، بيتي ما زال في غزة وكذلك بيت العائلة، وكذلك بيوت أصدقائي وأقاربي، لذلك أنا أعيش غزة من الداخل حتى وأن كنت فيزائياً موجود خارجها، في العدوان الأخير على سبيل المثال كنت أتواصل مع عشرات الأصدقاء بصورةٍ يوميةٍ لمعرفة ما يجري بدقة، والحقيقة يمكنني القول: أن غزة تعيش حالة من البؤس المركب، أولاً من ظلم الاحتلال وثانياً من ظلمِ ذوي القربى، فهي تحت حكم أُحادي يستخدم بؤس ومعاناة الناس ويوظفها ليخدمَ رغبتهُ في السيطرة على الحالة الفلسطنية، وأعتقد أن هذه المحاولات غير ممكنة؛ لأنه التعدديّة والتنوّع الفلسطيني لا يمكن أن يُقاد بفكرةٍ واحدة، وكذلك السلطة الفلسطينيّة لا تبذل تجاه غزة الجهد المطلوب ليس فقط لإيجاد حلول للمشكلاتِ اليوميّة والمعضلاتِ المعيشيّة والاجتماعية؛ بل أنها تفرض مزيد من العقوبات على الناس في غزة، كقطع الرواتب والإحالة إلى التقاعد المُبكر، لذلك أعتقد أن غزة هي قصة فشل لكل من تورط في إيذائها، هي قصة فشل لحماس وهي قصة فشل لمنظمة التجرير بكل فصائلها وهي قصة فشل للقوى الإقليمة في المنطقة، وهي قصة فشل للقوى الدولية في العالم، ولا يمكن أن تكون قصة فشل لإهلها، الذين لا يمكن أن يفقدوا بوصلتهم وهذه هي ثقتي، فـأهل غزة الذين تمكنوا من أن يتحولوا من حفاة عراة معدومين بعد النكبة إلى قيادات ثورة وانتفاضة قادرين على أن يتخلصوا من هذا الثالوث الذي يحاصرهم. وأهل غزة تاريخياً كانوا دوماً قادرين على كسر الظلم المحيط بهم.