مع أن نضال الفلسطينيين ضد المشروع الصهيوني قد بدأ مع بداية الانتداب البريطاني لفلسطين، إلا أن أحد فصوله المأساوية قد كتبت على نحو استثنائي في 15 من أيار/مايو 1948. إنها للحظة إنسانية مفارقة، تلك الطريقة التي ينقذ فيها العالم ضحاياه ويعيد إنتاجهم من جديد. ففي حين كان يعمل على إنقاذ الجماعة اليهودية من مجاهل التيه السياسي، كان يدفع الجماعة الفلسطينية إلى مجاهل التيه نفسه. غير مبالٍ بالمعايير الأخلاقية التي تتسبب به أفعاله العدوانية. فالمؤسسات الاستعمارية الكبرى كالمؤسسة البريطانية لا تقيم اعتبارًا لرغبات الضحايا وآلامهم ما دامت تتعامل معهم كما تتعامل مع مقتنياتها الامبراطورية.

اليهود والعرب والهنود… وكائنات الأرض جميعها، بالنسبة لقادة الإمبراطورية ليسوا سوى وسيلة من وسائل كسب الحرب أو مضاعفة مكاسبها. بينما تبقى عذابات الشعوب وآلامها ولآثار النفسية التي تتسبب بها الممارسات الاستعمارية خارج منطقها التداولي، حتى لو تسببت بالتيه والنفي لشعب كامل كما في الحالة الفلسطينية.

يرتبط المنفى ارتباطًا وثيقًا بالمكان، ذلك أن كل نفي هو طرد من مكان ما إلى آخر خارجه، سواء كان منزلًا أو حِمى أو دولة. يمكن للمرء أن يتفهم حالة الطرد الفردي كنوع من العقوبة التي قد تنزل بصاحبها لقيامه بخرق محذور ما، لكن لا يمكن له أن يتفهم حالة النفي الجماعي لشعب ما، إلا إذا نظر إليها كنوع من العدوان السافر الذي لا يمكن تصنيفه إلا بوصفه جريمة من جرائم الحرب، أو كجريمة ضد الإنسانية، ففي عام 1948 لم تتم السيطرة على جزء من فلسطين فحسب، بل تحويل جميع سكانها إلى منفيين! إن تثبيت إسرائيل كدولة في الأمم المتحدة، دون تثبيت مقابل لفلسطين، أدى إلى تحويل جميع سكانها إلى منفيين، بغض النظر عن المكان الذي سوف يستقرون فيه بعد ولادة دولة لا ينتمون إليها، لا يمكن للمرء فهم هذه الحالة العجيبة إلا إذا فهم أن كل شخص في هذا العالم المعاصر، الذي نعيش فيه، هو إنسان منفي بامتياز، لا وجود حقوقي أو حقيقي له، إلا إذا قدر له أن يكون فردًا في دولة ما داخل هيئة الأمم المتحدة!

ينظر الفلسطيني إلى المكان الذي قذف إليه كنوع من اللامكان. فالمكان ليس حيّزًا جغرافيًا يتحدد بعدد الأمتار المربعة، إنما بالعلاقة النفسية التي يصوغها الفرد معه، حيث يتحول مع الزمن إلى امتداد للذات نفسها. فكل ذات في الحالة الإنسانية هو محصلة التقاء للذات والمكان، فالإنسان كائن مكاني بامتياز، لذا فإن مصادرة المكان الذي يعيش فيه الفرد هي محاولة إفناء لساكني ذلك المكان. إن كل مكان هو اجتماعي بالطبع، لا لأنه يتطلب وجود أكثر من فرد لإتمام عملية الانتاج، وإنما لأن طبيعة الانتاج الإنساني مغايرة عن كل فعل طبيعي، فالإنسان خالق كبير للأشياء ولذاته معًا. ففي كل مرة ينجح فيها بخلق شيء ما، فإنه يتملكه لا كعلاقة نفعية وحسب، بل كعلاقة روحية، كما لو كان امتدادًا لذاته أو وجوده. البيت عند الإنسان لا ينشأ عند إتمام بنائه وحسب، بل من الطريقة التي يتم فيها تصميمه وتأثيثه معًا. من هنا يمكن فهم عملية النفي كنوع من العنف المركب الذي لا تقتصر آثاره على مصادرة الأشياء التي حازها الإنسان كمقابل قيمة العمل التي بذلها في خلقها، بل تمتد آثارها المدمرة إلى جميع مدركاته الحسية التي أقامها مع عناصر الطبيعة والأشياء التي كانت في متداول يده. تقوم عملية النفي في جوهرها على مبدأ الحرمان، أي المصادرة ، مصادرة الشيء والعلاقات النفسية والإجتماعية التي أقامها الفرد مع المكان الذي يعيش فيه. إن النفي يتفوق على القتل في تأثيره على الضحية لناحية، إنه قتل مؤجل. فالنفي لا يعني بالضرورة النجاة من الموت بقدر ما يحمل في طياته موتًا مؤجلًا، كما لو أن الغاية من النفي ليس القتل بحد ذاته، وإنما تجرع ألم الموت.

تحويل الفلاح المنفي من منتج لغذائه إلى متسول له؛ موت. انتزاع ساكن الحي من قلب بيته إلى خيمة عديمة الملامح؛ موت. فالنفي في جوهره عملية إبادة وإفناء للمنفي، لكن على مراحل وبجرعة ألم زائدة عن الحد.

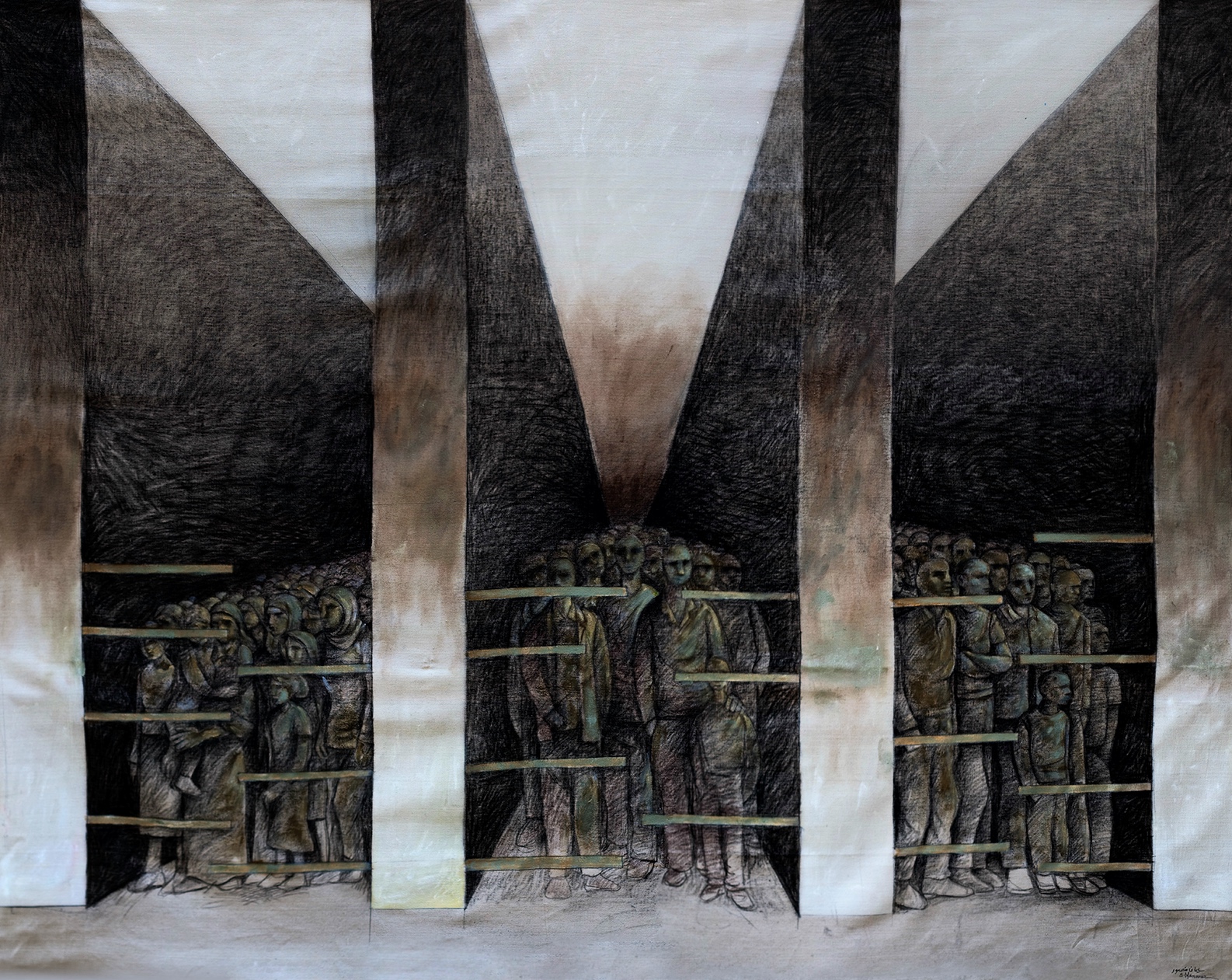

يستدعي المنفى الفلسطيني في الذاكرة الوطنية مفهوم المخيم الذي يمثل التجسيد الفعلي لعملية النفي. فمفهوم المخيم ليس دلالة مكانية تشير إلى البشر الذين يسكونه فحسب، بل تمتد إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني الذين تحولوا بعد 1948 إلى لاجئين في جميع أصقاع الأرض. فكل فلسطيني بالضرورة هو ابن لمخيم، حتى لو عاش في أرقى مدن العالم، مادام المخيم في جوهره ليس إلا التجسيد الفعلي للمنفى. إن حضور المخيم في الوجدان الجمعي للفلسطنيين يستدعي الكشف عن الدلالات الرمزية له في ذاك الوعي، من خلال تتبع التحولات التي طرأت عليه واستبصار المآلات التي صارها، أو في طريقه إليها.

ترافق نشوء المخيم الفلسطيني مع نشوء عمليات التهجير الجماعي الذي تعرّض له الشعب الفلسطيني. وقد كان أشبه ما يكون بمركز إيواء كبير أقيم على عجل، لذا لم يكن مستغربًا أن تكون الخيمة بمثابة الوحدة السكنية الأولى فيه. وعلى الرغم من استبدال الخيمة بالبيوت الطينية، ومن ثمة الإسمنتية، فلقد حافظ المخيم على اسمه في الوعي الجمعي للفلسطينيين، كنوع من الرغبة اللاواعية بأن يكون مكانًا طارئًا للإقامة المؤقتة. إن هذا الموقف السلبي من المكان المؤقت في حالة المخيم، يعود في جزء منه إلى اختبار حالة الذل وانعدام الجدوى الذي عايشها الناس في المخيمات، من حيث كونها تساهم في تحويل صاحبها إلى متسوّل للحاجات الأساسية، التي يستهلكها بعد أن كان منتجًا لها.

إن فكرة الإقامة في المخيم تُلحق أفدح الضرر بمفهوم العمل، من حيث كون العمل واحدة من الخصائص الفريدة التي تميز الكائن الإنساني عن غيره من الكائنات الأخرى، باعتباره صفة ملازمة للكرامة الانسانية. إن إقامة الإنسان في المخيم تجعله تحت ضغط نفسي مزدوج، فمن جهة تشعره بعدم جدوى العمل ما دام يستطيع الحصول على الحد الأدنى لحاجاته الأساسية، ومن جهة ثانية تنزع من داخله أهم ما يعتز به البشر، ألا وهو الكرامة الإنسانية. إن المقيم داخل المخيم يعرف أن العمل ليس ترفًا يمكن الاستغناء عنه، مادام يعرف أن الجهة المشرفة عليه لا يمكن أن تؤمن كل ما يحتاج إليه من حاجات أخرى. إلا أنه يعرف بالمقابل عدم الجدوى من أي عمل لا يستطيع الاحتفاظ بقيمته مستقبلًا. فما قيمة العمل الذي سيمكنني من شراء بيت لا أستطيع أن أمتلكه باسمي الشخصي؟ وما قيمة بيتي أملكه ولا أستطيع بيعه؟

إن الحق بالعمل، كما الحق بالانتفاع بعوائده، واحدة من العلامات السلبية التي تشير إلى أثر المنفى على المنفين، ما داموا يعيشون تحت وطأة الحرمان من امتلاكهم لعوائد عملهم.

إن الشعور بوطأة المنفى يأتي بشكل أساسي من عدم الشعور بالمساواة في العمل من جهة، وبالوضعية القانونية التي تنتقص من كرامتهم الآدمية من جهة أخرى. ولعل الوضعية الحقوقية للفلسطينيين في لبنان تمثل النموذج الأمثل لحالة المخيم كرمز للذل، بفعل الأثر التميزي الذي اتخذته الحكومة اللبنانية آنذك، وما زال مستمرًا حتى اليوم.

إن حرمان الفلسطينين من حق العمل، باستثناء الأعمال الوضيعة، كما حرمانهم من حق التملك والإقامة، إضافة إلى الإجراءات التميزية الأخرى؛ جعلت من المخيم الفلسطيني أشبه ما يكون بمعسكر اعتقال كبير. لم تفلح كل النضالات التي قدمها فلسطينيو لبنان من الانعتاق من الوضعية القانونية التي وضعتهم الدولة اللبنانية فيها.

كان على المخيم أن ينتظر طويلًا قبل أن تتحول دلالته من رمز للمنفى إلى رمز للعودة باتجاه فلسطين. من رمز للذل والعار إلى رمز للكرامة الوطنية، ومن رمز لتبدد الذات الفلسطينية إلى استعادة وحدتها مرة أخرى. عبّر الأديب غسان كنفاني عن هذه الترسيمة الجديدة لوظيفة المخيم عبر روايته «أم سعد»، التي كانت بمثابة مقاربة جديدة للمخيم بكونه رمزًا للعودة من المنفى.

تمكن المخيم الفلسطيني كرمز للعودة، وأداة للمقاومة أيضًا، من إعادة إنتاج الوحدة المعنوية إلى الشعب الفلسطيني، الذي تشتت شمله إثر النكبة الكبرى. سواء عبر إعادة الشمل الرمزي على أراضي مخيمات سوريا والأردن ولبنان التي احتضنت العمل المسلح، والتي شكلت ذات يوم ملتقى لآلاف الفلسطينيين الذين وفدوا من كافة المنافي التي قذفوا إليها، أو عبر خلق المظلة السياسة، المتمثّلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، البيت السياسي للفلسطينيين. إن تمكن الفلسطينيين من انتزاع الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية يعتبر إنجازًا هامًا، لجهة إعادة التعريف بالشعب الفلسطيني كشعب له الحق بتأسيس دولته المستقلة، المعترف بها من جميع دول العالم، الأمر الذي يمهد لإنهاء حالة التيه التي يعيشها، بعد أن ظل يعرّف طيلة الفترة الماضية كمجموعة من الإرهابين، الذين لا هم لهم سوى الاعتداء على دولة إسرائيل “المسالمة”.

قامت فكرة المخيم الفلسطيني على حقيقية المنفى، فلولا طرد الفلسطينيين من أرضهم لما انوجد المخيم، ولا أحتاج ساكنوه إلى عودة. وقد كان من المتوقع للمخيم أن يزول بطرق شتى، إما عبر عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها، أو عبر ذوبانهم في المحيط العربي الذي لجأوا إليه، ولكن لم يحدث لا هذا ولا ذاك.

أعادت الثورة السورية من جديد طرح أطروحة الأدوار المفترضة للمخيم الفلسطيني، وخاصة في الشتات، سواء لجهة صلاحياته للقيام بدور العودة، أو انحداره إلى دور جديد من المنفى يعرف بالتيه، خاصة بعد تعثر العملية السياسة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وانسداد الأفق السياسي أمام حل الدولتين التي تهدد الحكومة الإسرائيلة بنسفه من الأساس. أفضى انتقال السلطة الفلسطينية إلى رام الله إلى انتقال مركز الثقل الفلسطيني إلى الداخل، الأمر الذي قاد إلى انحسار الفعالية السياسية لمخيمات الشتات، مما ولّد إحساسًا داخليًا لدى أبناء مخيمات الشتات، خاصة في سوريا، بأنهم خارج جدول العودة المفترضة إن تمت، وأن هذه المخيمات التي كانت رمزًا للعودة لم تعد كذلك.

إن الإحباط الذي شعر به الفلسطينيون تجاه السلطات السورية، عبر رفضها لتحيديهم في صراعها السياسي مع الشعب السوري، ومحاولتها المتكررة لزجهم في أتون هذا الصراع، تارة عبر الإيماء بأنهم خلف الاحتجاجات الأولى، وتارة أخرى عبر توظيفهم كحاملي رسائل سياسية لإسرائيل. يضاف إلى ذلك إحباطهم من عجز السلطة الفلسطينية عن حمايتهم من المصير الذي ستؤول إليه أوضاعهم، لو رفضوا الانصياع لرغبة السلطات السورية في جرهم إلى معركة لا يعتبرونها معركتهم. إن الأسباب السابقة وغيرها قد تكون الدافع الرئيسي وراء قرار الأغلبية من فلسطيني سوريا بالهجرة الجماعية خارج مخيماتهم. إن هذا القرار يتضمن فيما يتضمن إقرارًا بالتحول الذي أصاب دلالة المخيم في الوعي الجمعي للفلسطينيين، من كونه رمزًا للعودة إلى رمز للتيه.

إن فهم هذا التحول لا يمكن أن يتم دون فهم الوضعية القانونية للاجئين الفلسطينيين في المنفى الذي وُجدوا فيه، من حيث إنها لا تشبه وضعية أي لاجئ آخر. في حالات لجوء كثيرة كان الحيّز القانوني أو الجغرافي المتمثل بالدولة يظل قائمًا. كما في الحالة الأرمنية مثلًا، فعلى الرغم من تشرد عشرات أو مئات ألوف الأرمن، ظل الأرمن يحتفظون بكيانهم السياسي، أي الدولة الأرمنية، الأمر الذي وفّر لكل أرمنيّ الأرضية القانونية بالعودة إليها من جديد على الرغم من خسارة أجزاء منها لصالح الدولة التركية.

إن عدم امتلاك الفلسطينيين أي كياني سياسي خاص بهم، قبل عام 1948 وما بعده، أفقد القرار الأممي رقم 194، الذي كفل للاجئين الفلسطينين حقهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها، كل قيمة عملية ممكنة، حيث إنه لم تجر تحت سلطة هذا القرار أي عملية عودة، سواء لصالح عائلة، أو قرية فلسطينية واحدة. الأمر الذي جعل من المنفى الفلسطيني رحلة تهجير باتجاه واحد. فعلى المستوى النظري يملك الفلسطيني حق العودة وفق القرار إياه، لكن إلى الدولة التي تسببت بنفيه، أي دولة اسرائيل، لكن في الواقع العملي، وبفعل موازين القوى على الأرض، وبسبب رفض إسرائيل لتنفيذ هذا القرار، جعل منه حبرًا على ورق.

إن انسداد الأفق أمام الفلسطينيين بالعودة، يجعل من كل واحد منهم بمثابة لاجىء أبدي، ما يعني عدم إمكانية العودة إلى المكان الذي هجّر منه، سواء بالعودة إلى الدولة الإسرائيلة، أو أراضي السلطة الفلسطينية.

في ظل هذه الوضعية من عدم الاعتراف بحقه بالعودة، فإنه لا يجد مناصًا من مواجهة الحقيقية المؤلمة التي تجعل من وجوده في المنفى وجودًا أبديًا، عبر تحول المنفى الذي يعيشه إلى نوع من التيه لا يستطيع الخروج منه إلى أي مكان. هكذا، نتيجة هذه الوضعية، سيظل الفلسطيني يعاني من الآثار الجانبية للمنفى، حتى لو نجح باكتسابه جنسية دولة أخرى. ففي كل مرة يقدم فيها نفسه للآخرين، سيظل يقدمها استنادًا إلى الوضعية القانونية التي جاء منها، أي وضعية المنفى بمعناه الدائم، لأنه لن يجد أحدًا يعترف بفلسطين التي جاء منها، ما دامت لم تخرج بعد إلى حيّز الوجود الفعلي على خرائط العالم. هذا الوضعية العجيبة هي ما تسمى حقًا “العودة إلى اللامكان، أي إلى التيه”.