“إن ماء، غير هذا الماء،

يحيي من يحن إليه، يدعوني لآخذ نطفة أخرى.”

حسين البرغوثي، ”التحولات“

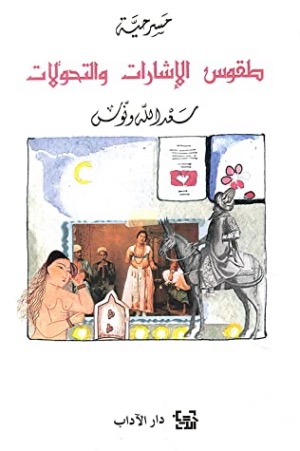

في سياق مقاله في الجمهورية، يعيد علاء رشيدي، مشكورا، تسليط الضوء على واحد من أعمال سعد الله ونوس الـ”صغرى”. يمكن فهم هذا المقال كمحاولة للبدء حيث توقف رشيدي، أو للبدء من جديد.

يفتتح ونوس نص ”طقوس الإشارات و التحولات“ بتنبيه يفترض به أن يرشد قارئ/ة النص. يمكن تلخيص (أو تكثيف) ذلك التنبيه بوصفه دعوة من ونوس للقطيعة مع ما يمكن تسميته بالقراءة المألوفة. تفترض تلك الاخيرة معرفة مسبقة بما تحاول القصة أن تقوله، كأن تمشي في طريق تألفه -طريقك إلى البيت مثلا- مدمدما لحن لازمة موسيقية، تعرف تماما أين ينعطف كل شارع، وإلى أين يؤدي كل زقاق، المطبات، الحفر، لا شيء خارج المألوف هنا. حتى تصل باب البيت، تفتحه وأنت تعرف مسبقا ما يختبئ وراءه. ماذا لو لم يدخل المفتاح في القفل؟ أو أن يفتح الباب فيظهر لك شخص غريب، ومن ورائه بيت ذلك الشخص عوضا عن صالون بيتك؟ أو أن تفقد الاحساس تماما، وانت في منتصف الطريق، فيصير طريق البيت غابة موحشة لا تدري فيها الشمال من الجنوب، كما كان يحصل مع حسين البرغوثي. في تلك اللحظة، تنهار كل سلاسل السببية (الأليفة سابقا)، لتتحول إلى ثعابين تؤدي رقصة عجيبة أمام عينيك.

لا تخلو القراءة المألوفة من حس بالتقوى، بالورع. بينما يدعونا ونوس، منذ البداية، أن نقرأ نصه على شروطه، وأن ننظر لشخوص نصه، لا انعكاساتها وتمثّلاتها، الأليفة منها والمألوفة.

فيما يلي، سأحاول تتبع ”تحولات“ شخصيتين من جمع المدينة الاصطلاحية التي أنشأها ونوس: عبدالله، و مؤمنة/ألماسة، محاولا النظر إليهم كـ”ذوات فردية تعصف بها الأهواء والنوازع، وترهقها الخيارات” لا كمحض مجازات واستعارات، تعمل عمل أقنعة شبه شفافة، تظهر أكثر من أن تبطن، مرضية حس التقوى لقارئ/ة ورع/ة.

مركز المدينة، أو التراوما المؤسسة

يبدأ سرد ونوس للقصة في منتصفها. على الرغم من تقسيم النص إلى ”مكائد“ و ”مصائر“، أي إلى قبل و بعد، فانه من الصعب أن نحدد حدث واحد بعينه كبداية صيرورات عبدالله و مؤمنة/ألماسة. يخيل لنا أولا أن القصة قد بدأت مع كشف الرائد عزت بيك لعبدالله و وردة و هما ”يقصفان“، أي أنها بدأت مع بداية النص، متبعتاً سلسلة سببية من الأحداث المنطقية التي تكشفت مع سقوط أول حجر دومينو، أي كشف باطن عبدالله الرذيل. يمكننا القول أيضا أن الحدث المحوري، أو اللحظة المحورية، هي لحظة القطيعة التي شكلت ”قبل“ و ”بعد“ لنص التحولات. أي، لحظة السجن التي تمخضت عنها شخصيات ألماسة، عبدالله ”الجديد“، و باقي نتائج التحولات في شخصيات أفراد المدينة. لكن المكائد التي أدت لمصير عبدالله و مؤمنة/ألماسة لم تبدأ مع بداية النص. مؤمنة/ألماسة، على لسانها، ترجع ببداية ”تحولها“ إلى طفولتها، و بيت العائلة، و بالذات إلى رب ذلك البيت: أبيها الشيخ الجليل الظاهر، الرذيل الباطن. كذلك، يمكننا القول أن قصة مؤمنة/ألماسة قد بدأت قبل أن توجد هي حتى، أي أنه يمكننا تتبع سلاسل الصيرورات المتشابكة إلى جدها، وشجرة عائلتها، ومن ثم إلى ما لا نهاية. على نحو مشابه، يظهر والد عبدالله كالقوة المرشدة لتحوله الصوفي، بيد أن في التشابه هذا فرقا سنعود اليه لاحقا.

تحدثنا للتو عن المكائد، سحيقة العمق، التي أدت لمصائر شخوص المدينة. ولكن، ما هي تلك المصائر؟ هل موت ألماسة هو مصيرها؟ حوار ألماسة الأخير يكشف لنا غير ذلك:

”ألماسة: أنا يا صفوان حكاية، والحكاية لا تقتل. أنا وسواس وشوق وغواية، والخناجر لا تستطيع أن تقتل الوسواس والشوق والغواية

صفوان: (يقترب منها، فلا تتراجع. يتردد لحظات) لا.. لا تجرجر عزيمتك في الكلام. أغمد خنجرك. خذي يا أخت.

]يغمد الخنجر في صدر ألماسة بينما يترامقان بنظرة غريبة[

ألماسة: (وهي تتداعى) اه يا أخي.. لم تفعل شيئا. إن حكايتي الآن ستزهر كبساتين الغوطة بعد شتاء ماطر. إن ألماسة تكبر وتنتشر. إنها تنتشر مع الخواطر والوساوس والحكايات“

أن ألماسة لم تنته. ألماسة صارت غير محسوسة، غير مرئية. صارت قوة من قوى الطبيعة، مثل المد والجزر، وأشعة الشمس، وأساطير القدماء. ألماسة لم تمت، ألماسة تحولت، مرة أخرى. هكذا يصير مصيرها هذا مكيدة أخرى، تطلق عنان صيرورات جديدة.

على نحو معاكس، يبدو تحول عبدالله، رغم عدم موته، مشابه أكثر لما يمكن أن يسمى مصيرا، أي نهاية. لكي نشرح هذه المقولة الأخيرة، علينا أن ننظر إلى تكوين “الذوات الفردية“ التي تلعب دور البطولة في هذا النص.

يعرف لنا ونونس ماهية هذه الذوات بالإشارة للأهواء، والنوازع، والخيارات التي ليست عوارض تطرأ على بنية ثابتة تسمى الذات. على العكس، فإن هذه الذات نفسها هي نتيجة صراع هذه القوى، فكل شد أو جذب يعيد صياغة الأنا بشكل جديد. أي أن الذات، ضمن صيرورة التحولات، لا يمكن فهمها على أنها قبلية، تترصد في عمق الشخصية، لولا القوى الخارجية التي تطغى عليها. بل هي القشرة السطحية التي تَقَرَّنَت لتتوسّط بين “الداخل“ والخارج“. الأول يشير إلى ما تحت الجلد، لاعتراك كل تلك الأنوات الصغيرة، كل تلك القوى. الثاني يشير إلى الجلود الأخرى وكل ما فوق الجلد من قوى، كالضوء والصوت، واللمس، والابر، والقيود.

ليس المقصود ببناء ثنائية ”داخل-خارج“ أن ننظر إليهما كنظامين منفصلين من حيث الطبيعة، بل هو تصنيف طوبولوجي محض يحدد موقع الذات بين هذين المستويين. نعود إلى مثال ألماسة لكي نشرح هذه المقولة: على إثر المواجهة مع والدها، الشيخ محمد، تكشف ألماسة فصل آخر من تاريخ صيرورتها:

”لا تلم إلا نفسك يا أبي. أنت من مزق حيائي، وأنت من زرع الغواية في نفسي. نعم لقنتني كلمات، لكن ما قيمة الكلمات وأنا أبصر كيف تمارسها، وكيف تختلس النشوة من أضدادها؟ حفظتني القرآن، وعلمتني في الوقت نفسه كيف يكون ترتيل القرآن ستاراً للتهتّك والفسوق. إني ابنتك و أهوائي ثمرتك، و ما أفعله الآن تخمر، ونضج بتلك الرائحة الحريفة التي كانت تنبعث من ظلمات البيت، وتنتشر في أرجائه.“

نكون مخطئين تماما لو فهمنا مقولة ألماسة كمحاولة لإلقاء اللوم على والدها أو حثه على الإحساس بالذنب. هي، على لسانها، تنفي ذلك مباشرة. لدينا في مقولة ألماسة تلك ربط ”داخل“ ألماسة، بما فيه من قوى و رغبات، بشكل مباشر ب“داخل“ أبيها الشيخ. هكذا نرى أن ما اصطلحنا على تسميته ”داخلا“ و”خارجا“ هما ليسا أضداد، بل نقطتين على خارطة الرغبات و القوى في المدينة. ليس فقط لأن صيرورة الشيخ محمد، أو مصيره كوحش جنسي، أطلقت صيرورة مؤمنة/ألماسة، أي صارت مكيدة لها، بل أيضا لأن الرغبة بتعريفها تتجه نحو الاخر، أي نحو ”الخارج“. يمكن تخيل ألماسة كمركز شبكة كثة، تتعلق بها رغبات المدينة كلها. بالضبط بسبب موقع الماسة هذا تمكنت هي من تفجير بنية المدينة التحتية، فصار تحولها باكورة تحولات المدينة. أي، صار مصيرها شبكة مكائد للآخر. يمكننا الآن نرى بوضوح لماذا لم يكن موت ألماسة نهاية.

فناء عبدالله الصوفي يتبدى ظاهريا على أنه حدث روحي خالص، أي أنه شيء بينه وبين ربه. معنى كونه تحول روحي يكمن في كونه تحول نحو الروحي. أي، ال“غياب“ من عالم الصيرورة، الاختفاء من على خريطة المدينة، رغم الحضور الجسدي فيها. ان تحول عبدالله تحولا روحيا لا يعني أنه يحدث بمنأى عن الشرط المادي، أي بعيدا عن المدينة و شبكات القوة و الرغبة فيها. يبدأ عبدالله من مركز قوة، نقيب الأشراف، ثم يتصارع مع مركز قوة اخر، المفتي، فيغلب الأخير مستغلا رغبات عبدالله، و مستعملا مراكز قوة اخرى ”تسند منصبه“: عزت بيك، الزكرتية، الخ.

شكلت سقطة عبدالله المدوية أمام خصمه المفتي صدمة لذاته، فأصبحت لحظة قطيعة، هناك ”ما قبل“ها و”ما بعد“ها. يشكل السقوط والخنوع، وما يرافقه من الإحساس بالذنب، سمة تحول عبدالله. على عكس تحول ألماسة المليء بالفرح والرقص، تنطلق صيرورة عبدالله التحولية مندفعة بقيم السلب و النفي: الغرق في الملامة و الذنب، و من ثم ادانة الحياة و ارادة الفناء. من هنا، يمكننا أن نرى لماذا كان والده العراب المثالي لذلك التحول. يحضر والد عبدالله بكامل سلطته الأبوية، يكرر كلمات العتب والملامة، و يمثل ”ما قبل“ طاهر قد لوثه عبدالله برغباته الدنيوية. إن صورة ذلك الأب، رخيم الصوت، رهيب الحضور، تمثل القوة الدافعة لانسلاخ عبدالله عن الوجود.

اذا، فان عبدالله لا يفنى من تلقاء نفسه، بل هو يسحق بفعل قوتين: أولا قوة السلطة التي جرحت جلده و أدخلته في ”الهشاشة“. ثانيا، قوة السلطة التي استبطنها عبدالله على شكل والده. بهذا الشكل بإمكاننا فهم تحول عبدالله كنتيجة لمجموع القوى الفعالة في خريطة المدينة. على الطرف الآخر، فناء عبدالله يفهم كانعدام فعاليته على تلك الخريطة. أي أن تحول عبدالله ينهي أي ”هشاشة“ كانت قد حصلت و يوقفها عند فنائه، على العكس تماما من تحول مؤمنة/ألماسة الذي فجر صيرورات لا نهاية لها. لذا، فإن فناء عبدالله، و إن كان نحو-الروحي، فإن معناه لا يزال محايث لسطح المدينة المادية. هو يفنى بقدر ما يكف عن الفعل، يصبح المواطن المثالي للسلطة القائمة ومؤسساتها التي تحب الاستقرار وتكره المشاغبات.

قد بينا، حتى الآن، البنية الزمنية و الجغرافية لذوات ”طقوس الإشارات والتحولات“. تظهر لنا تلك البنية ذوات منخرطة في صيرورات تكوينية دائمة، سابقة على وجود تلك الذوات نفسها، مرتبطة (أي الصيرورات) فيما بينها بشكل جوهري بشبكات من علاقات الرغبة والقوة دائمة التحول. لا يمنع ذلك من الاقرار بوجود ”قبل“ و ”بعد“، أو مكائد و مصائر. لكننا مضطرين للتخلي عن الفكر الوحدوي. يفرض الفكر الوحدوي مفهوم الذات المتوحدة، والحدث الأوحد الذي تمر به تلك الذات المتوحدة. يمكن فهم ذلك الحدث على أنه صدمة، تراوما تاريخية مؤسسة لحاضر الذات، ومُملية عليها مستقبلها. يقابل ذلك الحدث الزمني الأوحد مركز القوى في جغرافيا المدينة حيث تتجمع عنده مصائر كل السكان. يقوم الحدث الأوحد بدور المبدأ (arché) في سرد القصة حيث تنطلق منه كل سلاسل الأحداث بتسلسل زاوي منتظم ومنطقي، تماما كما يشكل الأب جذع شجرة العائلة، منه ينطلق الأبناء والبنات واليه يرجعون.

إن تخلينا عن الفكر الوحدوي يعني الإقرار بالكثرة، كثرة الذوات، وكثرة الأحداث. من هذا المنظور، نبدأ برؤية صورة لمدينة لا-مبدأية (an-archic)، متعددة المراكز، منخرطة في صيرورات متعددة الاتجاهات والسرعات.

لا يمكننا بعد الآن أن نسلم بكلية تراوما تاريخية كانت هي المبدأ لمصير ذات ما. تتشظى تلك التراوما لتصبح كثرة، صدمات متعددة، متفرقة ومتجددة دائما. ليست طفولة مؤمنة/ألماسة مبدأ أملى على مؤمنة مستقبلها المحتوم. أي، لا مكان لكلمة ”لو“ هنا، كأن نقول ”لو لم تعش مؤمنة تلك التجربة لم تكن لتسقط في الهاوية“. تخفي تلك العبارة اتهام وإدانة لتلك ”الحادثة المؤسفة“. تخلق تاريخا فردوسيا ل”ما قبل“ التراوما. نكاد نسمع ال“لو“ و هي ترثي ذلك التاريخ الجميل، قبل أن تمسخ مؤمنة/ألماسة، مؤسسة، بكل ما استطاعت من قوى السلب و الادانة، قوة دفع نحو الوراء، لافتداء الحاضر الوحشي و العودة لفردوس ال“ما قبل“، للأم الجرح التي خلفته تلك التراوما وترميم ذات أصلية مفترضة. على النقيض من صورة التراوما الجوهرية، نرى ألماسة مقرة ومثبتة لكثرة الأحداث في صيرورتها التحولية. ألماسة لا تدين، ولا تتهم. ألماسة ترقص فرحا بمصيرها. تصر ألماسة على امتنانها المتكرر لكل الأحداث/التراوما في سلسلة تحولاتها: من أبيها، إلى زوجها، ثم المفتي، وانتهاء بأخيها.

طريقان للهروب/طريقان للعودة

ليس فرح ألماسة بتحولها وإثباتها له، وامتنانها لمسبباته، نوع من الإذعان والاستسلام، ولا يمت بصلة لثقافة لذِّية (hedonistic) أو هوس عصابي بإيجابية بلهاء. لكي نبدأ بتحليل تحولات عبدالله و مؤمنة/ألماسة، يجب علينا أن نتلافى سوء فهم كهذا بأن نحاول أن نفهم معنى فرح ألماسة.

لا يمكن السؤال عن سر مذهل كذاك الكامن وراء رقص ألماسة ب”ما هو؟”. يجب علينا أن نبدأ من مكان قبل الماهية، من نقطة “أَبْكَرَ” منها. إذا، بالاتساق مع الإطار الدولوزي/النيتشوي الذي لم يعد من الممكن إخفاؤه بعد الآن، نسأل: “كيف هو هذا الفرح؟”، أو “أي فرح هذا؟”. تكمن أهمية التفتيش عن السؤال (وصياغته) قبل الجواب في كون تلك الأسئلة هي ما يحدد المشكلة التي نحن بصددها. الآن، نحن نعلم أننا بصدد سؤال عن القيمة، عن الحس (sense) لا المعنى. أي، عن اتجاه ذلك الفرح، وسلوكه في صيرورته.

تنطلق مؤمنة/ألماسة من النفي، من التخلص من كل الأحمال التي أثقلت ظهرها. لنا في اسمها الأول: “مؤمنة” دلالة على ماض من الصبر والتحمل. تشكل شخصية “مؤمنة” أول تحول لتلك الشخصية، كما في “تحولات الروح الثلاثة” التي تحدث عنها زارادشت. لابد من البدء من “الواقع”, الصحراء التي لا تزهر فيها أي حياة. تمشي مؤمنة في تلك الصحراء محملة بكل ثقل “الواقع” و قيمه، كالحمار الذي لا يعرف أن يقول “لا” فيقول: “نعم” (Ja-ha) و يغدو بكل إيمان و صبر. حتى تأتي لحظة القطيعة فتطلق الروح صرخة “كلا” مقدسة تنفض عن نفسها الأحمال، وتقشر جلدها القديم، كالفلاح الذي يحرق الأرض تحضيرا لغرس زرع جديد فيها. يقابل تلك الـ”لا” التحول الثاني: الصيرورة-أسد. تفعل الـ”لا” المقدسة فعل الازميل، تنحت الواقع لتخرج من تحت ركامه ذات جديدة مصقولة تسمى “ألماسة”.

بعيدا عن التجريد الشعري، وعلى مستوى أقرب إلى الأرض، يعني التحول النافي التحرر من القيود التي فرضها الواقع: الاسم، النسب، القيم السائدة، المفاهيم السائدة. هي إذا، ثورة بكل ما للكلمة من معنى.

ولكن كون هذه الثورة ضد الواقع لا يعني أنها متعالية عليه، وهذا لسببين متعلقين بطبيعة هذا الحدث (أو التراوما) الذي نسميه ثورة. إن تحولات جميع الشخصيات في مسرحية ونوس، ومن ضمنها مؤمنة/ألماسة وعبدالله، لا تحصل من تلقاء ذاتها. قد سبق وأظهرنا ذلك في حالة فناء عبدالله الصوفي، و كذلك في تحول مؤمنة/ألماسة. في كلتا الحالتين، تصطدم ما اصطلحنا على تسميته ذاتا كثيرة بواقع كاسح يفوق طاقة تلك الذات على التعامل معه، حيث يلعب ذلك الواقع -أيا يكن- دور “آخر” ينتهك حدود الذات. كما رأينا في مثال عبدالله حيث جرحت تجربة السقوط حدوده (جلده) مخلخلة توازن القوى التي تشكل ذاته، بالإضافة لطفولته مجهولة التفاصيل من ضمن تجارب غير معروفة لنا، كذلك فعلت طفولة مؤمنة/ألماسة بها، ناهيك عن تجربة السجن وباقي التجارب التي لم يتسنى لنا أن نعرف تفاصيلها. إذا، فإن التحول يبدأ عند نقطة الالتقاء بواقع متوحش ما، وهذا بديهي لحد ما كون الثورة قد حصلت كرد فعل على الواقع. لكن السبب الثاني لكون الثورة محايثة لسطح الواقع ليس مرتبط بالأسباب القبلية للثورة، بل بصيرورة الثورة ذاتها، والذي يرتبط، بدوره، بشكل وثيق بتلك الأسباب الأولية.

تأخذ الية التحول بداية شكل النفي، إذ يتطلب الواقع الجديد سلخ الذات القديمة و(الأهم من ذلك) واقع الذات القديمة بكل مكوناته القيمية والمفاهيمية. يمكن مقاربة عملية النفي تلك من خلال ما يسميه المفكر الفرنسي جيل دولوز بخط الفرار (أو الهرب). باختصار، ينظّر دولوز لأونطولوجيا من الخطوط، من هذا المنظور، يمكن فهم الذات كتركيبة من الخطوط (أو علبة خيطان). في هذه التركيبة ثلاثة أنواع من الخطوط:

“أولها الخطوط “المنظمة” أو الكبرى Molaires ومن طبيعتها أنها خطوط “التثبيت والتنظيم” […] العنصر الذي يضمن لنا الحياة، و يمكننا من تمييز “الهويات” العارضة (رجل – امرأة، سالب – موجب) […] في مستوى ثان هناك الخطوط الصغرى أو “الجزيئية” Moleculaire […] وقيمتها تأتي من كونها ما يفتح الأشياء على الصيرورة، انها الخطوط التي تخلق الفجوات والبينيات في الخطوط الأولى، ولذا فهي ما يفتح الهويات على إمكانية الترحل نحو توليفات جديدة، وهي التوليفات التي يضطلع باصطناعها فعليا النوع الثالث من الخطوط والمسمى بـ “خطوط الانفلات”

وخطوط الانفلات هي في نفس الآن- وبشكل مفارق- خطوط الحياة والموت، إذ هي ما يحل التركيبات […] وهي من ناحية أخرى ما يحقق الترحل وانبعاث الذوات خارج ذاتها، أي هي ما يحقق الانفتاح والحياة ويكون التوليفات، ولذا فهي نقيض الخطوط الأولى”

باختصار، وبشكل ملموس أكثر، إن خطوط الانفلات هي البنية الداخلية للذات التي تنطلق نحو خارجها، نحو الآخر. وبذلك، فهي ما يمكن الذات من التحول. هي، أي خطوط الانفلات، كجزء أساسي من تركيبة الذات (بوصفها كثرة) تمثل الرغبة والسعي الدائم للتحرر والانعتاق من البنى الثابتة التي تحبس (وكذلك تحدد وتشكل) الذات، بالضبط عبر الخروج عن تلك الذات، للتسرب خارجها والانفلات عنها.

كما ذكر في الاقتباس من كتاب عادل حدجامي، فإن لخطوط الانفلات طبيعة مفارقة، كونها سبيل للحرية، للرشاقة، وكذلك للإبداع والحيوية، وفي نفس الوقت هي قوة سلخ ونفي وتدمير، أي قوة موت وإفناء. تظهر تلك المفارقة جلية عندما تحضر فرصة الهرب (الفرار) لمؤمنة بحضور المفتي إلى بيتها أول مرة، وشعورها، المتضارب، بالرهبة والرغبة:

“مؤمنة: ما تطلبه مني، هو مقامرة مخيفة. هو سير على حافة الهاوية، والغواية. ماذا تشعر حين تقف على حافة الهاوية؟

المفتي: أحاول أن أكون حذرا.

مؤمنة: هذا جواب الرجل المتزن والمستقر. أما بالنسبة لي، فإن الهاوية تهزني من جذوري. يرعبني السقوط، ويغويني في الوقت نفسه. بين الرغبة والرعب، أهتز اهتزاز الشجر في اليوم العاصف. هل تصدق..! معظم أحلامي، هي هذا المزيج من الرعب واللذة.”

إن تلك الثنائية تخفي في مفارقتها “حس” (sense) تحول مؤمنة إلى ألماسة. ان الفرح، او الامتنان، يمثلان القوة العليا، التي تسخر لخدمتها قوة النفي والسلب. أي أن السلب يتمثل بالفعل (الانسلاخ) بينما يظل الإثبات والفرح المبدأ الذي يحرك ذلك الفعل. بعبارة أخرى، صحيح أن مؤمنة تلبي نداء الهاوية، لكنها تطير نحوها راقصة، مبطنة سر عظيم، سر البهجة ورغبة الانعتاق. بذلك، تتبرأ مؤمنة/ألماسة من تهمة الطأطأة (كحمار زارادشت) وكذلك من تهمة الضغينة وقيم السلب المحض.

ان ألماسة، ببدلتها المطرزة، أقرب ما يمكن لما يقوله حسين البرغوثي (مستشهدا بـ لوركا) عن ال”دويندي”، شيطان الابداع الإسباني:

“فان لوركا يميز بين قوتين: صورة الأنا، وهي مقاس هندسي، مليء ب”الخطوط والدوائر”، حاضر محض؛ والدويندي، هو قوة موت. ولذا، فالإلهام في اسبانيا هو لمسة من دم، رقصة على حافة الهاوبة. إن صورة الأنا الهندسية، “أساس الاحتفال” تجد “الأمن” في الحدود. وإذا لم يحضر الدويندي، فإن النتيجة ستكون الهاما امنا محدودا، أي: ملاك إيطاليا. “الملاك هو وجه من نور، امن و”لا يهاجم أحدا””

إن ألماسة، بصفتها قوة موت، تمثل “دويندي” المدينة في “طقوس الإشارات والتحولات”. هي ذلك السلب الذي بوصوله ذابت “أنا” مؤمنة، وأنوات المدينة معها، ملهبة نيران للخلق والإبداع.

في الاقتباس السابق من البرغوثي تكمن إشارة لجانب آخر من صيرورة التحول، أعني الجانب الزماني. يعارض البرغوثي الدويندي بما يسميه “الحاضر المحض”، والذي يشكل محتوى صورة الأنا قبل التحول. قد تحدثنا حتى الآن عن التحول من منطلق مكاني فقط، ولكن للتحول بعد زماني يكشف عن تفاصيل أكثر دقة لصيرورة التحول، وعلاقتها بما اصطلحنا على تسميته بـ”الواقع”.

كون واقع الأنا “المحض” هو من تقع عليه الثورة، أي أنه منطلقها، فإن “الحاضر المحض” يمثل نظير “الواقع” في البعد الزماني. اذا، فان الثورة تتخذ الحاضر كموضوع لها. كذلك يكون الحاضر هو موضوع التراوما، أي أن الحاضر هو ناب الوحش الذي يجرح الذات. هنا يجب أن نميز بين خاصيتين للواقع/الحاضر: كونه أولا هو بيت الذات، حيث خطوط الثبات التي تعطي الذات هويتها وتمنحها الأمان والاستقرار. بنفس الوقت، هو مصدر الخطر والاضطهاد الذي تسعى الذات للهرب منه: أولا الحاضر المستمر البليد بقواه القمعية، ثانيا الحاضر كـلحظة التراوما التي تشق الأنا ذاتها، وبالتالي الحاضر المستمر، وتعاقبيته وسلاسل السببية المألوفة. يمضي الحاضر/الواقع نحو التلاشي فيصبح ماض، ماض العائلة وماض الذات والمدينة ككل الذي يتراكم فيه ذلك الحاضر/الواقع مشكلا “التاريخ”: عمق للذات وحاضرها. أو، يمكننا تخيل الماضي كأرض يستند عليها الحاضر/الواقع، لكنها “أرض مائلة”. تمتدّ خاصيتا الحاضر (كبيت، وكموضوع للتراوما والثورة) لتشمل الماضي أيضا، كونه “أب” الحاضر. نرى امتداد طيف الحاضر-الماضي كبيت في مثال بنى السلطة، والعائلات ذات النسب والحسب، والبنى الطبقية التي تحفظ النظام القائم في المدينة وتنتج ذواتها وتضمن استقرارها. فيما تتمظهر ثنائية الحاضر-الماضي كموضوع للتراوما والثورة في تلك البنى أيضا، العائلية وغير العائلية، التي خلقت أسباب التحولات بارتكابها أفعال هشمت تلك الذوات وأدخلتها في “الهشاشة”.

إذا كان الحاضر، ومن ورائه الماضي، هما من يمهد الطريق للتحول، فإن التحول يأتي باسم المستقبل. لكن، أي مستقبل هذا؟ عندما كان ليس للذات طريق للهرب سوى نحو المستقبل، فإن التحدي الذي تواجهه/يواجهه المتحول/ة هو تحدي الابداع (أو الخلق). أي، سؤال “من أين يأتي المستقبل؟” أو: “كيف يأتي المستقبل؟”. لدينا في حالتي عبدالله و مؤمنة/ألماسة مثالين عن نوعين مختلفين من الهرب، أو من استحضار المستقبل.

قد سبق وتكلمنا عن كون مؤمنة/ألماسة بريئة من تهمة الضغينة نحو واقعها/حاضرها، ولكن هذا لا يشمل فقط شعورها نحو والدها (وباقي الرجال في المدينة) بل يمتد ليشمل نموذج للتحول المقتدر. يظهر ذلك جليا في صيرورة مؤمنة/ألماسة التحولية بوصفها طريقة للتعامل مع التراوما، أو بالأحرى لتخطي التراوما، تخطيها بالضبط عن طريق الغوص في موضوعها وعدم التعامل معها كتراوما -بالمعنى التقليدي- من الأساس.

يعرّف الفهم التقليدي للتراوما على أنها (أي التراوما) فحوى العُصاب، أي أنها مرادفة له إلى حد ما. من المعروف أن العصاب (neurosis) في التحليل النفسي الفرويدي هو ليس بمرض بعينه، بل النموذج المبدئي (archetype) لكل ما يمكن تسميته مرض، أي أن كل الأمراض التي يتعامل معها التحليل النفسي الفرويدي هي أمراض من حيث أنها تأخذ شكلا العصاب.

الكلمة المفتاحية في العصاب (وكذلك في التراوما) هي “التكرار”، حيث أن المريض بالنسبة لفرويد هو شخص عالق في تكرار نمط، أو سلوك ما. لا يعني هنا التكرار أن ظاهرة تتكرر بحذافيرها، بل أن هناك حدثا ما -أي تراوما- في التاريخ الشخصي للمريض لم يستطع المريض أن يتخطاه بأن يتفاعل معه -أي أن يستوفي رد الفعل نحوه- فعلق المريض بمحاولة رد الفعل نحو ذلك الحدث من بعد أن صار الحدث جزء من الماضي. يستعمل دولوز الأطروحة الفرويدية حول الإنسان (العصابي) غير القادر على رد الفعل، وبالتالي العالق في محاولاته للتفاعل مع أشباح من الماضي (يسميها دولوز آثار)، للتدليل على المفهوم النيتشوي للضغينة:

“ان انسان الاضطغان [الضغينة] يشعر بكل كائن وكل موضوع كإهانة بالمقدار النسبي الذي يخضع به لتأثيره. […] “لا يتم التوصل للتخلص من أي شيء، لا يتم التوصل لنبذ أي شيء. كل شيء يجرح. يقترب الناس والأشياء اقتراب شديد؛ تترك كل الأحداث آثارا؛ والذكرى جرح متقيح”. إن تصلب ضميره [وعيه] أو تقسيته، والسرعة التي تتجمد بها أي إثارة وتتجلد في ذاته، ووزن الآثار التي تكتسحه، هي كلها عذابات قاسية. وبصورة أكثر عمقا تكون ذاكرة الآثار حاقدة في ذاتها وبفعل ذاتها”

إن مرض الضغينة يمثل ردة الفعل النموذجية للحدث الصادم (التراوما)، من وجهة نظر الفهم التقليدي للتراوما. نرى ذلك واضحا في مثال تحول (أو فناء) عبدالله كردة فعل لصدمة الفضيحة. لكن الضغينة في حالة عبدالله قد تخطت مرحلة لوم الآخر على مصيبة الذات وانقلبت لتجعل الذات نفسها موضوع للضغينة. من هنا يمكننا فهم رغبة عبدالله بالفناء كاستفحال للضغينة ووصولها لمرحلة “العدمية السلبية” حيث يصير عبدالله أشبه ب”مسيح بوذي” يعلم الحياة الارتكاسية مخرجها الوحيد: أن تموت بهدوء، أن تنطفئ بسلبية.

كما تلعب قوى الأمر الواقع (ثنائية الحاضر-الماضي) دور البيت وخطر الاقتلاع من البيت، كذلك تقدم تلك القوى طريق “آمنا” للهرب مضمنا مسبقا فيها. هكذا، تضمن قوى الأمر الواقع قنوات تفريغ لأي عوامل قد تسبب عدم استقرار في بنيتها. يدعى طريق الهرب الآمن هذا بالعدمية، الذي يرادف الطريق الصوفي (الروحي) -على الأقل في حالة عبدالله.

تمثل التراوما، بوصفها الخلل البنيوي في قوى الأمر الواقع، فرصة بالنسبة للذات بقدر ما تمثل خطر، فهي (التراوما) تؤذن بـ انفتاح الذات على الآخر وانفراج في البنية الثابتة لها. تكون الذات الماثلة أمام الحدث الصادم في وجه تحد، حيث يلعب الأخير دور عتبة: إمَّا أن تَفلُتَ الذات فعلاً، أو تأخذ طريق هرب آمن يعيد لها استقرارها، ولو كان يعني فناءها.

إن طريق فرار عبدالله نحو الفناء يتخذ شكل دائرة مغلقة، فهو تحول مألوف تماما، أي أنه ليس تحولاً، بل هو ارتداد، مجرد عودة تطهيرية نحو “الأصل”. كذلك، فإن عبدالله المريض الفرويدي المثالي: ينطلق عبدالله من منطلق الحقد وإرادة النفي، عاجز عن “استقبال” أي شيء، أي أن لا مستقبل له. يمتد إحساس عبدالله بالحقد ليشمل الحاضر الذي “غدر به”، ومن ثم ليشمل ماضيه هو أيضا. يرتد عبدالله لماض وهمي، مفتاح هذا الماضي هو جذع شجرة العائلة: الأب. إن إرادة عبدالله العودة لماض الأب تساوي ارادة للعودة لماض الفناء، ماض ما-قبل الوجود. هكذا، لا يريد عبدالله في سعيه نحو الماضي أن ينفي المستقبل والحاضر فقط، بل أن ينفي الزمن برمته، الزمن بوصفه إشارة للتحول، للصيرورة.

نقول أنه تحول مألوف، وفرويدي بطريقة مثالية، لأنه حبيس التكرار، يحاول أن يهرب من تكرار ذكرى صدمته فيكرر شيئا أقدم منها: يظهر عبدالله، بعد تحوله لصوفي، كشبح من “الماضي العتيق” للمدينة. تفوح من كلمات عبدالله رائحة شراب فاسد قد شربناه لحد التخمة والغثيان، كلازمة أغنية بوب رديئة تكرر سماعها لمدة ألف سنة. يجسد عبدالله صفة ال”كليشيه” بأوضح سماتها، فنراه كجسد لأرواح سلاسل الطرق الصوفية التي تنطق على لسانه. تضمن تلك السلسلة الأبوية بامتياز التسامي الرجعي، في شكل من تناسخ الأرواح، نحو الأصل الأصيل المنزه عن عالم المادة والصيرورة وآثامه.

تتمظهر رجعية عبدالله المخاتلة في المشهد الكوميدي عند ذهابه للقاء عزب بيك في السجن، فيخلق التباين بين حال عزت بيك في السجن و حال عبدالله في التسامي مفارقة تثير غضب وسخرية عزت. لكن المفارقة ليست وحدها ما يجعل تحول عبدالله تحول كوميدي. يطور دولوز مفهوما عن العلاقة بين الكوميديا والتراجيديا، ومفهومه الفريد للتكرار في تعليقه على الاقتباس الشهير من كتاب ماركس الثامن عشر من بروميير:

“بحسب ماركس، يكون التكرار هزليا [كوميديا] عندما يدور دورة قصيرة، أي عندما يشكل ضربا من التراجع [على الضد من] إبداع أصيل بدلا من أن يؤدي إلى التحول وإلى إنتاج الجديد. ويحلّ المتنكر الهزلي [الكوميدي] محل [التحول] المأساوي. ولكن يبدو عند ماركس، أن هذا التكرار الهزلي [الكوميدي] أو البشع [الغروتيسك] يأتي بالضرورة بعد تكرار المأساوي التطوّري أو المُبدع (تتكرر كل الأحداث الكبيرة والشخصيات التاريخية تقريبا مرتين…المرة الأولى بوصفها مأساة، المرة الثانية بوصفها [نكتة]) ولكن لا يبدو هذا التسلسل الزمني [أنه مُبَرَّراً] …”.

بغض النظر عن مخالفة دولوز لماركس بالرأي حول تفصيل من يأتي أولا، التراجيديا أم الكوميديا، لكن دولوز يتبنى فهماً لمقولة ماركس حول التكرار فحواه أن التكرار الكوميدي هو كوميدي (أو غروتسيك) بما أنه قاصر على إنتاج الجديد، يعيد تكرار القديم ذاته، أي أنه تكرار للهوية والأصل، تكرار للذات.

إن بشاعة، أو كوميدية تكرار/تحول عبدالله تكمن في أُلفَتِهِ، أي، في وفائه لـ”تاريخية” الحاضر. هو كان “عبدالله”، وبقي “عبدالله”، كل الذي حصل أنه أصبح أكثر “عبدالله” من ذي قبل. صار شبح التاريخ، الماضي بصفته “أباً” للحاضر، قد نُبش من قبره وصار يسير ميتاً بين الأحياء، يعظ ويبشر بالفناء. ان “نكتة” تكرار/تحول عبدالله هي مزحة قاتمة السواد تبعث على الهلع الهستيري، الذي يشبه الضحك. نفس نوع الهلع الذي يصاحب وردة عند تذكرها بيت طفولتها، أعني بيت مؤمنة وأبيها الشيخ. هو الشعور الذي يدلل عليه بالألمانية بـ unheimlich الذي يتألف من un- (النافية) و Heimlich (البيتي) بهذا تصبح الكلمة، حرفيا، تعني الـ”لا-بيتي”، لكنها، رغم المعنى الحرفي، فهي لا تعني اللامألوف، بل تعني المألوف وقد صار وحشياّ، البيت كمصدر للخطر.

لكن التكرار، حسب دولوز هو شرط لابد منه. حيث أنه ينظّر للإبداع ضمن فهمه الفريد للتكرار: التكرار لذاته:

“التكرار هو شرط الفعل قبل أن يكون مفهوم التفكر. نحن لا ننتج شيئا جديد إلا بشرط أن نكرر مرة واحدة على هذا النمط الذي يكوّن الماضي، ومرة في حاضر التحول. وما ننتج ليس بشكل مطلق الجديد ذاته، وليس بدوره أمرا آخرا سوى تكرار، التكرار الثالث، هذه المرة بالإفراط، هو تكرار المستقبل بما هو عود أبدي”

لا يعني إنتاج الجديد الهرب نحو آخر متعال عن الشرط المادي، أي الشرط التاريخي. قد سبق وبيّنّا أن سطح المدينة هو سطح محايثة لا يمكن للصيرورات فيه أن تفارقه. بنفس الوقت، لا يعني ذلك الرضوخ التام للواقع وتاريخيته، بل اتخاذ التاريخ كمنطلق للصيرورة، وليس كمنتهى لها. عندها فقط يحصل التحول التراجيدي: التحول الفعّال.

تمثل صيرورة مؤمنة/ألماسة التحولية مثال عن هذا التحول/الهرب. تنطلق مؤمنة من تاريخها وتثبته، مشحونة بقيم الفرح والبهجة، بريئة من أي أثر للضغينة. يتمظهر ذلك بإثباتها (Bejahung) للحظ والصدفة، أي فرحها بتحولاتها المأساوية وكل من (أو ما) كان سبب في تلك التحولات.

لعل محلل نفسيا فرويديا يقول أن انحدار مؤمنة نحو الدعارة ما هو إلا تمظهر لعقدة أوديب، النموذج المبدئي (archetype) للسايكولوجية الإنسانية عند فرويد، كونها تنجذب لتمظهرات لنموذج الأب، كردة فعل على طفولتها الصادمة. يودّ التحليل النفسي لو أن يردّ جميع الظواهر السلوكية البشرية للمبدأ الأوديبي، بهذا، يصبح كل شيء مجرد رد فعل نحو الأب. أي أن الأب هو المبدأ الوحيد الفعال، وكل شيء في حياة الإنسان هو رد فعل محض. هكذا، تصير كل محاولة انفلات أو هرب هي محاولة طفولية للتمرّد على الأب (في حالة الذكور)، أو مجرد رد فعل طفولي (في حالة الإناث). لكنّ تراجيدية تحوّل مؤمنة تكمن تماما في انفلاتها عن النموذج الأبوي. يظهر ذلك جليّا في عدم قدرة المفتي، أو غيره، على فهم سبب خوف مؤمنة وترددها، ومن ثم عدم فهمهم لتحوّلها إلى ألماسة. تحاول سلطة الأمر الواقع ردّ انفعالات البشر (مؤمنة في هذه الحالة) إلى المبدأ العائلي، العائلة الأوديبية بأركانها الثلاث: الأم، الأب، الطفل. لكن اللاوعي ليس مسرحاً لأوديب، أو هاملت، بل هو معمل للرغبات. تكرار ألماسة أقرب إلى المسخية منه إلى النسخية. ترجع مؤمنة/ألماسة إلى ذكريات طفولتها، وترجع إلى ذكرى زواجها البارد وزوجها الخائن، وترجع (أي تحيل) إلى معاملة المفتي الذكوريّة الدونيّة لها، حتى أنها ترجع، حرفيا، لتزور أبيها. لكن كل تلك المعاودات التاريخية، وأخرى غيرها، لا يمكنها تعريف أو فهم تحوّل ألماسة البهيج، فإنّ ألماسة هي التي تعود كل مرة، ليس مؤمنة. من بين معاودات ألماسة كلها، هناك واحدة تصاغ على لسان ألماسة نفسها، كاشفة مراد رغباتها:

“المفتي: أخبريني ماذا تريدين، وعمَّ تبحثين؟

ألماسة: سيبدو ذلك غامضاً، ويصعب شرحه. حيث أتأرجح على الهاوية، وتناديني الهاوية، يخيّل لي أنه، وفي لحظة سقوطي، سينبت من مسامي ريش ملوّن. من جذور نفسي سيطلع الريش مزدهراً ومكتملاً، وسأحلق في الفضاء كالطيور والنسائم وأشعة الشمس. أريد أن أقطع الأمراس الليفية الخشنة التي تحفر لحمي، وتقمع جسدي. أمراس مجدولة من الرعب والحشمة والعفة ومشاعر الدنس والقذارة.. من المواعظ والآيات والتحذيرات والأمثال ووصايا الأسلاف. صفائح فوقها صفائح، يذبل الجسد فيها ويضمر. أريد يا شيخ قاسم أن أعتق جسدي، وأفك عنه هذه الحبال التي تمتص دمه، وتقمعه. أن يغدو حراً، وأن يستقر في مداره الذي خلق له، كالورد وأوراق الشجر، كالقمر وأعشاب الأرض، كالغزلان وينابيع السفوح، كالنور وكل ما هو حي في هذا الكون. أحلم أن أصل إلى نفسي، وأن أكون شفافة كالزجاج. ما تراه العين مني هو سريرتي، وسريرتي هي ما تراه العين مني. إن في قلبي مواجد محرقة، وأشواق كاوية، من العسير أن أشرحها أو أن أجد تعبيراً يلائمها.”

على عكس التسامي إلى الماوراء الصوفي في حالة عبدالله، فإن ألماسة تمثل نوع آخر من العودة، العودة نحو الأرض، نحو الجسد، نحو المادّة، نحو الكون. إن هذه العودة لا تشبه اجترار الماضي في شيء، فهي عودة نحو الوحش اللطيف، أو الرشيق، الوحش الراقص.

خاتمة: التحوّل الثالث

قد شهدنا في هذه المقالة التحوّل الأول: مؤمنة، والتحوّل الثاني: ألماسة. لكن ينقصنا لحظة ثالثة، لدينا الماضي المتمثل في شخص مؤمنة كحمار زرادشت، ولدينا لحظة القطيعة المتمثلة في محطم القيم زارادشت/ألماسة. لكننا لم نتحدث حتى الآن عن المستقبل. في تتمة كلامه عن التحوّل الكوميدي والتراجيديّ، يشير دولوز إلى اللحظة الثالثة أو التكرار الثالث الجدير باسم العود الأبدي:

“في الحقيقة، لا تمتلك هاتان اللحظتان استقلالا، ولا توجدان إلّا بالنسبة إلى لحظة ثالثة ما وراء الهزلي و المأساوي: التكرار الدرامي في إنتاج شيء جديد يستبعد فيه البطل نفسه. ولكن عندما [يكتسب العنصرين الأولين استقلالاً مجرداً] أو يصيران جنسين [genre]، عندها يتبع الجنس الهزلي الجنس المأساوي، كما لو أن فشل التحوّل قد رفع إلى المطلق، افترض تحولا سبق وحصل. […] لا تمتلك الدراما إلا شكلاً يجمع التكرارات الثلاثة. من البديهي أن [يكون كتاب] زرادشت لنيتشه دراما أي مسرحاً. يحتل القسم القَبلُ أكبرَ جزء من الكتاب على نمط النقص أو الماضي: هذا الفعل كبيراً جداً بالنسبة إليّ [أي أكبر من طاقتي]، أو كل التاريخ الهزلي لموت الله، أو كل خوف زرادشت أمام وحي العود الأبديّ – (ثمارك ناضجة إلا أنك أنت لست ناضجاّ لكلّ ثمارك). ثم تأتي لحظة القطع أو التحويل، (“العلامة”) حيث يصبح زرادشت قادراً. [تنقص اللحظة الثالثة: لحظة الكشف وإثبات العود الأبديّ، تلك اللحظة التي تشير -بشكل ضمني- إلى موت زرادشت.] ومعروف أنه لم يكن لدى نيتشه الوقت لكتابة هذا الجزء الذي خطط له. […] لم يعرض نيتشه إلا لشرط الماضي والتحوّل الحاضر، ولكن ليس للامشروط الذي كان يجب أن ينتج عنه كـ”مستقبل”. […] يجهد بيير بالانش الذي يدين بالكثير إلى يواكيم وفيكو مجتمعين، لتعيين هذا الزمن باعتباره زمن العامة (plebeian) أو عوليس (Ulysse) أو “الـلاأحد”، “الإنسان بلا اسم”، قاتل الملك أو أوديب الحديث الذي “يبحث عن الأعضاء المبعثرة للضحية الكبرى””

بعد أن نظرنا إلى ماض ألماسة كـ”مؤمنة”، وحاضر تحولها إلى “ألماسة”، لازلنا بحاجة إلى أن نحدد لحظة المستقبل، لحظة مابعد الهاوية عندما “يطلع الريش مزدهراً وملوناً”. نعرف من الاقتباس السابق أن التحول الثالث يقتضي موت عامل التحوّل، أي موت ألماسة/زرادشت. بالفعل، فإن دراما “طقوس الإشارات والتحولات” تتوّج بموت ألماسة.

لكننا سبق وبيّنّا أن موت ألماسة لا يجب أن يفهم كنهاية، بل كتحول أخير، حيث تموت “ألماسة” وتصبح بلا اسم، تصير بلا وجه، يغيب اسم ألماسة لتصير جزءاً “من العامة”، من الوساوس والحكايات. بشكل مشابه لاختفاء وجوه “المحرضين الأربعة” تحت أقنعة فلاحين صينين في مسرحية “الإجراءات المتخذة” (Die Massnahme) لبريخت حيث يصير الشيوعيون الأوربيون الأربعة جزءاً من الجمع، من العامة، بعبارة أخرى: مندسون. أو كغرق وجه حسين البرغوثي، في نهاية “الضوء الأزرق”، تحت غمور من الأقنعة، فيصير “شخص عادي في عالم استثنائي”.