في مثل هذه الظروف فإن الرغبة في الانتقام تصبح طبيعية. زد على ذلك، ففي ظل عدم المشاركة في الخير المادي العام، تبحث هذه الفئات عن رأس المال المعنوي ويصبح لون البشرة البيضاء نوعاً من العودة إلى حضن الأمة المتخيلة.

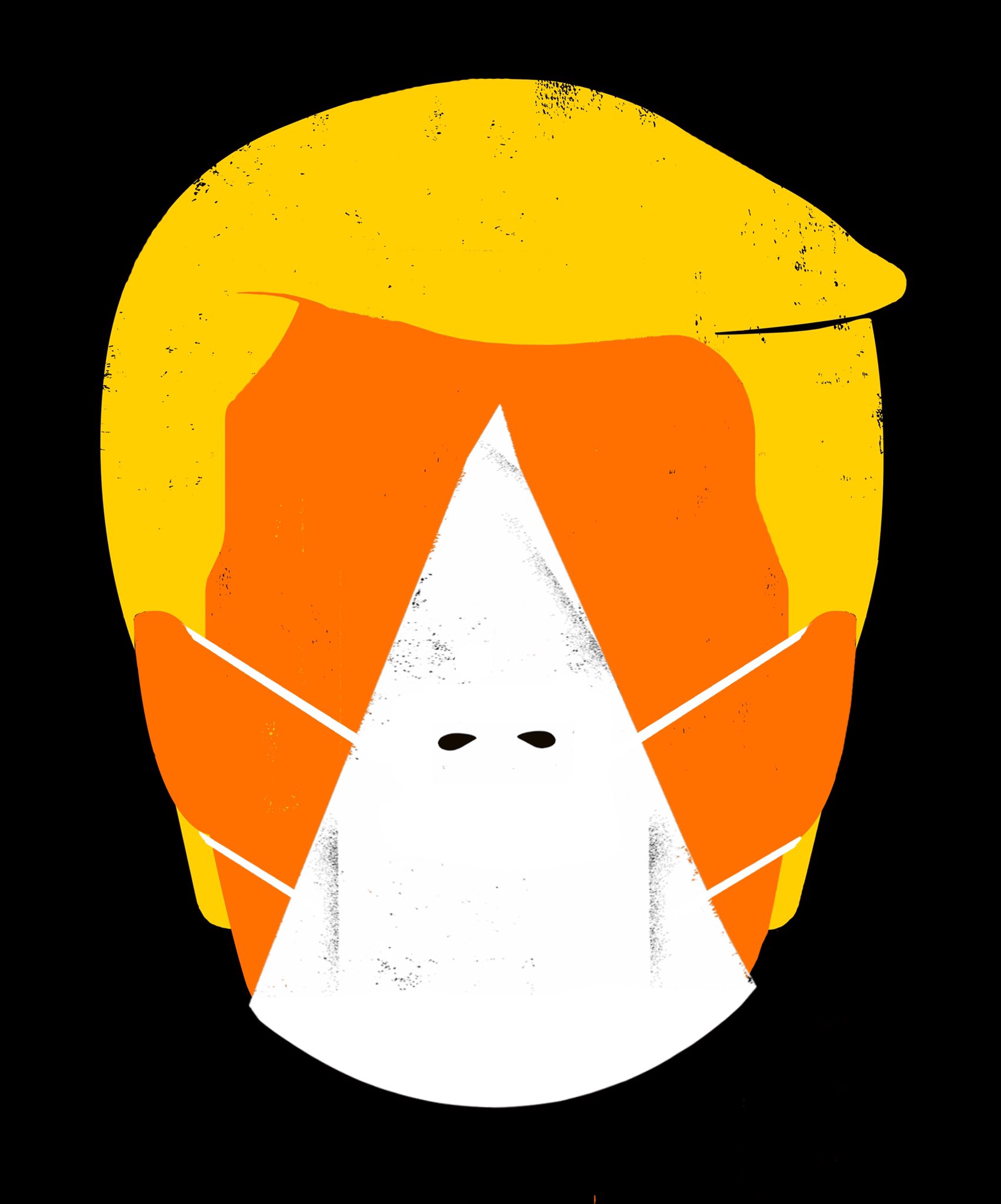

أكتب هذه السطور ولا أعرف ماذا ستكون عليه نتائج الانتخابات الامريكية، لكن الصورة الآن هي أن السباق محتدم ومفتوح وكل من المرشحَين قد يفوز، وقد يربح ترامب وقد يخسر. لكن الترامبيه قد ربحت وانتصرت بغض النظر فيما إذا انتصر ترامب في المعركه الانتخابيه أم خسر. وانتصار الترامبية يكمن ويبرز في عدة أوجه.

أولا: في أن عدد الذين صوتوا لترامب يفوق عدد الذين صوتوا له عام ٢٠١٦. ثانيا: إن المصوتين قد صوتوا رغم جميع الفضائح المالية والأمنية والسياسية ورغم التحقيقات معه ورغم محاولة الكونغرس إدانته وازاحته. ثالثا: لأن الحزب الجمهوري قد تبنى ترامب رغم كل شيء ورغم تحفظ الكثيرين من قيادة الحزب لترامب وأسلوبه في الإدارة وهجومه منفلت العقال على المؤسسات الدولاتية، وبالتالي بدل أن يلائم ترامب نفسه لأجهزة وسياسات الحزب فإن الحزب لاءم نفسه لترامب ومزاجه وأهوائه، ورابعاً: لأن الترامبية تتجاوز حدود الولايات المتحدة إذ أنه في كل دولة تقريباً هناك ترامب صغير أو كبير يشق طريقه في السياسة ويتغذى من نجاحات ترامب الأب، الروحي للترامبية، ويقلد طريقته في الكلام وينتشي من قدرته على تحويل الفظاظة إلى فضيلة، والكذب علنا باعتباره فهلوية تثير الإعجاب، وتملصه من دفع الضرائب باعتباره ذكاء ودهاء.

عندما يعود التاريخ على نفسه فإن ذلك يعني ضمن ما يعنيه، أن ما يبدو صدفه على السطح فإنه يعكس نوعا من الضروره في العمق. بهذا المعنى فإن الترامبية ليست حادث طرق نتيجه حفرة عميقة في الشارع، وأنه من الممكن ردمها بسهولة وأن الحياة سوف تعود إلى ما كانت عليه قبل ترامب وأنه من السهولة تجاوز ترامب باعتباره حدثا عارضا ومجرد استثناء عابر.

هل الترامبية حدث استثنائي عارض أم انها نتيجة حتمية لتيارات عميقة في مشروع الحداثة ذاته وأنه يعبر عن مرحلتها الأخيرة؟ لا أعرف إذا كانت الترامبية نتيجة حتمية الحداثة، أميل للاعتقاد إلى أنها ليست كذلك. لكن الترامبية وإن لم تكن نتيجة حتمية الحداثة فإنها كذلك ليست حادثاً عرضياً أو استثنائياً، إنما واحدة من النتائج الطبيعية للحداثة، وبهذا المعنى فإن الترامبية تجيز لنا أن نرى بعض تيارات العمق في مسيرة الحداثة والتي تطفو حينا وتغيب أحياناً.

وعندما أتحدث عن الحداثة فإني أقصد تقاطع أربعة تيارات في نفس الوقت لتصيغ الواقع السياسي الاجتماعي الحالي. والتقاطعات الأربعة هي: الرأسمالية كنظام اقتصادي والنيوليبرالية كطريقة لإدارة الاقتصاد، والديمقراطية الليبرالية كنظام سياسي قانوني يتوازى مع هذا النظام الاقتصادي، وصعود الفكر الذي يقوم على العرق أو الإثنية والدولة القومية التي تقوم على تسييس الهوية وتفوق العرق، وأخيراً تطور وسائل الإعلام والاتصال التي تصنع الصورة والرمز وتسيطر على الخيال الشعبي وتسلب الأفراد القدرة البسيطة والحد الأدنى من التفكير النقدي.

لقد سبق أن التقت هذه المكونات مع بعضها في منتصف القرن المنصرم لتشكل القاعدة والأرضية التي نمت عليها الأنظمة الفاشية والنازية. لقد هُزمت الفاشية في القرن السابق، لكن الأسباب التي أدت إليها أو على الأصح الظروف البيئية التي تتيح إعادة إنتاجها لا تزال موجودة. هذا لا يعني أنها ستعود حتما، والدليل على ذلك أنه منذ سبعة عقود لم تنجح القوى الفاشية في اكتساح دول لفترات طويلة. زد على على ذلك فإن لا الولايات المتحدة ولا البرازيل ولا هنغاريا ولا تركيا، فإنها ليست دولاً فاشية ويجب عدم استسهال تداول التعبير لوصف مثل هذه الأنظمة. حقيقة، هذه الأنظمة تتميز بشعبية يمينية خطرة قد تتحول إلى فاشية في لحظة معينة يصعب التنبؤ بها.

تمزج هذه الشعبوية بين كراهية الأجانب وكراهيه النخب الليبرالية وكراهية المؤسسات الدولية وفكرة حقوق الإنسان والمؤسسات التي ترعاها مثل الأمم المتحدة وغيرها، وبين عداء للمؤسسات القانونية والإعلام الذي يحاول أن يقوم بدور نقدي على السلطة السياسية الحاكمة، وعادة ما يدعي الزعيم الشعبوي أيضا أنه الممثل الوحيد والأصيل دون غيره للشعب. كما تعبر التيارات الشعبوية عن نوع من العداء للنظام العالمي والمؤسسات الدولية المالية بما فيها المؤسسات الاقتصادية العالمية والجهود العالمية في النضال ضد قضايا تخص البيئه ومصير كوكب الأرض بشكل عام.

تشير معظم الدلائل إلى أن مصوتي ترامب هم من الطبقات الفقيرة-الوسطى، ومعظم هذه الفئات تعبت من الكلام الكبير والوعود العسليه عن الحلم الأمريكي، والذي لم ترَ منه سوى الكوابيس. وعد النظام الرأسمالي الجميع بأنه قادر على أن يغير وضعه الاقتصادي لو اجتهد أكثر، لكن الصفعة تأتي بعد الصفعة، وقد تكون الأزمة الاقتصادية عام ٢٠٠٨ قد وصل أثرها بعد ٨ أعوام، ووصل الناس إلى قناعة أن ما كان هو ما سيكون وأنه لا أفق اقتصادياً، خاصه لتلك الأسر التي تعيش في الضواحي. إضافة لهذا الانسداد الاقتصادي، يوازيه انسداد في السياسة. لا ثقه بأن السياسة قادرة على إحداث التغيير وعلى إنقاذ هذه الفئات من فشل السوق ومن إخفاقها في تحسين وضعها الاقتصادي. وهكذا تلتقي الخيبة من الاقتصاد مع خيبة من السياسة. وكل الحديث عن المساواة التي يبشر بها الخطاب الليبرالي يتبخر في الهواء، وعليه فإن الوعود التي يقدمها الخطاب الليبرالي بالمساواة تبقى كلاما منمقا لا أكثر. ويصبح الحديث عن العولمة مخيفا ومقلقا لأن هذه الطبقات لا ترى أن الانفتاح على العالم وأسواقه تعود عليها بأي فائده. على العكس، فإن هذه الطبقات الوسطى- الفقيرة تعتبر أن فتح الحدود واستحضار العمال الأجانب والأيدي الرخيصة، والبضائع الرخيصة المصنعة في دول فقيرة، كلها من شأنها أن تهدد موقعها الاقتصادي.

في مثل هذه الظروف فإن الرغبة في الانتقام تصبح طبيعية. زد على ذلك، ففي ظل عدم المشاركة في الخير المادي العام، تبحث هذه الفئات عن رأس المال المعنوي ويصبح لون البشرة البيضاء نوعاً من العودة إلى حضن الأمة المتخيلة.

في ظل غياب حركات يسارية تمثل المصالح العميقة لهذه الفئات، فإنها تجد أن الفكر القومي الذي يقوم على إغلاق الحدود أمام البضائع والعمال الأجانب هي أفضل الطرق للحفاظ على بعض امتيازاتها المادية، وكما أنها تحاول أن تعيد إنتاج الأمة باعتبارها عائلة موسعة، ويصبح الخطاب القومي الإثني نوعاً من التعويض المعنوي الذي يعيد إنتاج الـ "نحن" المتوهمة، وهكذا يصبح الخطاب العنصري والمعادي الأجانب والمهاجرين نوعاً من إعادة الحميمية العاطفية والتعاضد المعنوي في مجتمع هدده الاقتصاد وغابت عنه العدالة الاقتصادية ورمت بأفراده نحو الأطراف بدون شبكات الأمان الاجتماعية.

وهكذا فإن النيوليبرالية التي تهدد المجتمع وتضع أفراده في موقع الخطر الدائم هي نفس النظام الذي يغذي الخوف من الأجنبي والمهاجر ويغذي كل منهما الآخر ويزوده بالوقود في حركة مستمرة ترمي الأفراد نحو الخارج بقوة طاردة عن المركز ثم تشدهم نحو الداخل. وإذا كان الفكر القومي في القرن التاسع عشر نتاج فكر فرضته النخب على العامة كي توحد اللغة والاقتصاد، فإنه يبدو أنه في القرن الواحد والعشرين فإن من يعيد إنتاج الدولة القومية هي الفئات الوسطى الفقيرة والتي أصبحت العولمة عدوا لها وأصبح إغلاق الحدود مطلبها الملح.

الشعبوية هي نوع من مشروع قومي جديد في عصر النيوليبرالية تفرضه العامة وتستغله بعض النخب.