إن ألعاب الطفولة كما رسمها مروان ونحتها بواسطة الشمع، أو كما حاولتُ أنا أن أصنعها بغياب المهارات اللازمة، لا تشبه أبداً ألعاب طفولة بناتي وأبناء جيلهم؛ فهؤلاء استعاضوا عن لعبة "الإكس" في الحارات عند ساعات المساء بالأجهزة اللوحية التي تلازمهم معظم أوقاتهم، أو بالألعاب التي كنا نشتريها لهم من محلات ألعاب الأطفال.

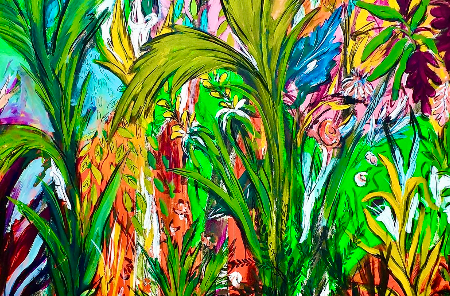

عن الأحياء والحارات والقرى والضيع، وعن ألعاب الطفولة وحياة المراهقين بدون إنترنت، وعن غزل البنات والبوظة والمثلجات، وعن المشاهد الطبيعية في التلال والجبال والوديان والأنهر والسواحل، وعن الفصول الأربعة، والأهم من ذلك كله عن ذاكرة نقية لم تُقتلع أو تتبدد أو تصدأ بفعل الزمن والمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، أو بفعل الثورات المتلاحقة في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا. هذه الذاكرة النقية التي لم تشوهها المجازر التي لحقت بالمشهد الطبيعي، أو الحروب التي بخّرت هذا المشهد في بلادنا وشوّشته وشوّهته؛ وعن هذه الذاكرة بالذات معرض "أحلام إيكاروس" للفنان مروان رشماوي الذي افتُتح في غاليري صفير زملر في وسط بيروت في النصف الأول من آذار/ مارس 2024.

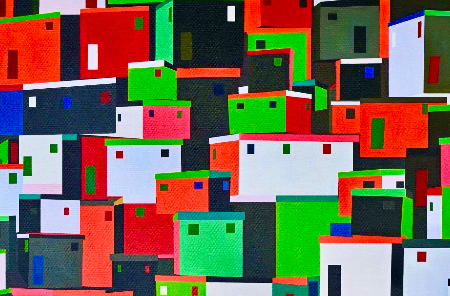

حاولتُ أن أكتب عن معرض فني خالص أخذني إلى أعماق ذاكرتي من دون أن أدخل في متاهات السياسة والحروب والعسكرة والجيوش والطوائف ومنظومة الحقوق والخدمات، أو في الحيز العام، لكن قلبي لم يطاوعني ووجدتُني مضطراً إلى الكتابة وأنا أتذكر كيف جرى تدمير المشهد الطبيعي في بلادنا، وكيف حلت مكانه الجبال الجرداء، والمباني الضخمة التي تفتقر إلى التخطيط الحضري والعمراني الطويل الأمد الذي يوائم بين الماضي والحاضر والمستقبل. ورحتُ أتذكر المباني التقليدية التي اقتلعتها أنياب جرافات رأس المال والشركات الكبيرة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كان ذلك نتيجة وجود المحاجر والكسارات والشوارع العريضة والنهضة العمرانية فقط، أم بسبب فشل منظومات متكاملة في حماية هذا الإرث وتطويره، بما فيه الموروث العمراني، أم فشل منظومة القوانين التي تحمي الحيز العام وتحفظه وتطوره، أم بسبب سهولة التحايل والالتفاف على هذه القوانين، والعلاقة المضطربة بين الأفراد والحيز العام، والميل أكثر إلى الفردانية المفرطة في بلادنا؟ ذلك بأن جوهر الثقافة السائدة يتلخص في الاهتمام بكل ما هو خاص وشخصي، أي الحيز الخاص والخاص جداً الذي يجب أن يكون نضراً ونظيفاً كونه مملوكاً من الفرد أو عائلته، بمعنى أو بآخر، ومرتبطاً بالدوائر الضيقة، وبطبيعة الحال على حساب الحيز الجمعي والعام.

بالعودة إلى معرض مروان رشماوي، أو أبو الشمع والكاوتشوك كما أحب أن ألقّبه، طوّع رشماوي الشمع وصهره كما صهر ذاكرة طفولته وأعاد تشكيلها وطرحها علينا كما لو كانت تحدث الآن، في معرض جمع فيه الأسمنت مع الشمع والأخشاب والرمل والحديد والورق والحجر؛ فقد استمد رشماوي ذاكرته من طفولته في منطقة الحدث جنوبي بيروت، وهي ذكريات طفولة لا تبعد عن ذكريات أقرانه في سورية وفلسطين والأردن وغيرها في هذا المشرق. لكن في فلسطين تختلف قصة المشهد الطبيعي، إذ يُضاف إلى ما سبق ذكره من تدمير ذاتي وطوعي غول الاستعمار الكولونيالي الذي بات السمة السائدة للتغيرات التي لحقت بالمشهد الطبيعي في فلسطين لناحية ملاءمته لطبيعة هذا المشروع.

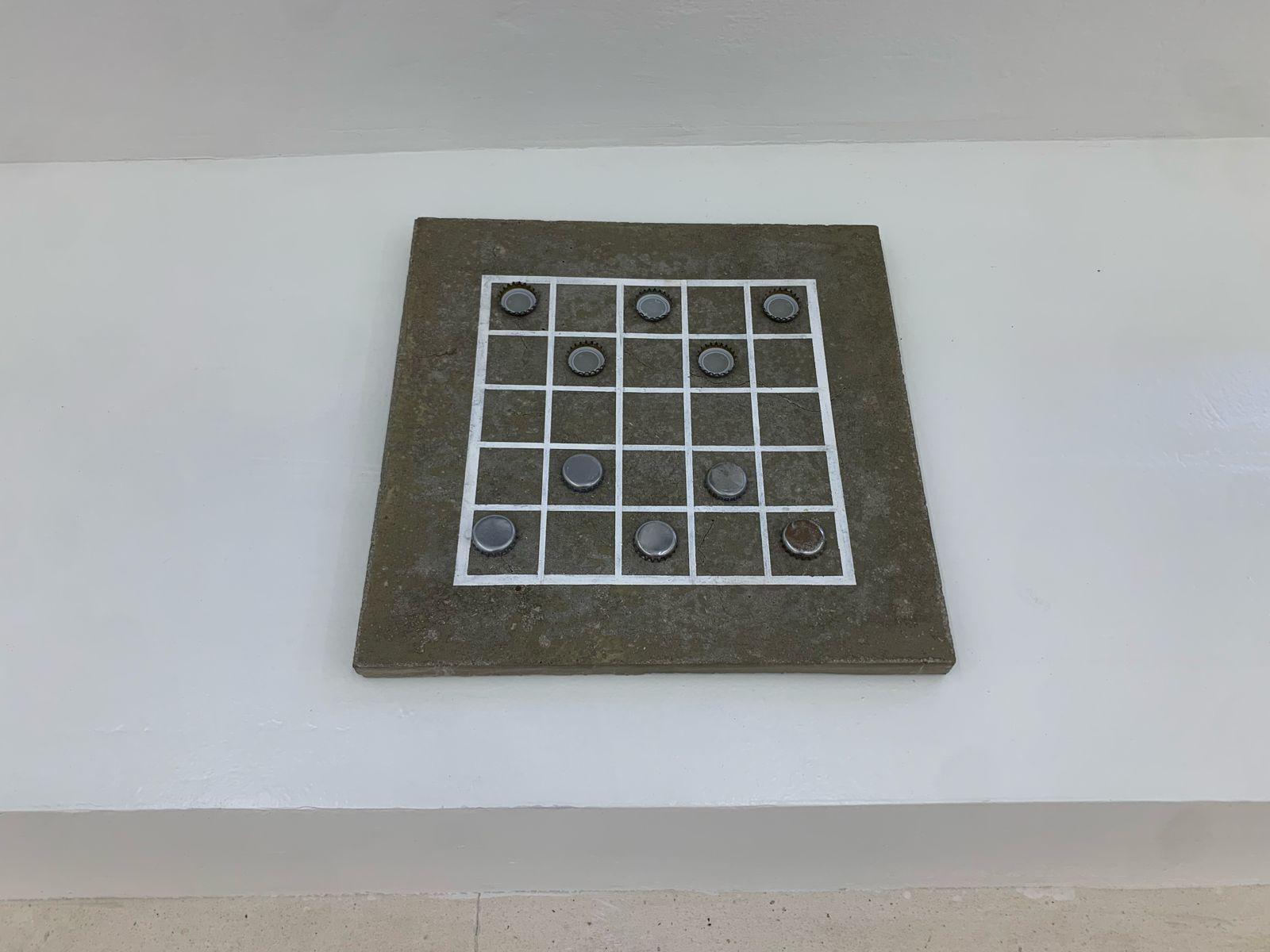

في المعرض تشاهد لوحة الغيمة، ولوحة شجر السرو والصنوبر، ولوحة الشمس، ولوحة الأغنام، ولوحة زهر الحنون أو شقائق النعمان، ولوحة المطر، وأيضاً لوحة غزل البنات، ولوحات البوظة "الآيس كريم" بمختلف أشكالها ونكهاتها، ولوحات القمر، بدراً وهلالاً؛ هذه اللوحات أُنجزت بواسطة الأسمنت والحديد والشمع، في حين أن سائر مكونات المعرض جرى صوغها من خلال موادها الأصلية، كالخشب والحديد والرمل وما إلى ذلك، ومن خلال ألعاب الطفولة، كأغطية زجاجات المشروبات الغازية أو البيرة أو البنانير (الكرات الزجاجية) أو الأحجار المسطحة للعبة "الإكس".

عن الدراجة الخشبية

غصتُ في الذاكرة أمام اثنين من عناصر المعرض؛ الدراجة الخشبية والنقيفة. ففي طفولتنا كنا نذهب إلى المناطق الصناعية، وخصوصاً إلى ورش تصليح السيارات في محاولة للحصول على دواليب "البيليا" لدراجتنا الخشبية من بقايا محركات السيارات أو مخلفات هذه الورش. وكان المطلوب الحصول على أربعة دواليب بالإضافة إلى ألواح الخشب التي كنا نحصل عليها إمّا من مخلفات ورش البناء وإمّا من مخلفات المناجر، وبطبيعة الحال كنا نقوم بتركيب الدواليب على الألواح الخشبية التي كنا نثبتها بالمسامير، ونبحث عن الطرقات المنحدرة كي تهوي بنا الدراجة، لنعاود الكرّة مرات ومرات، وتحديداً في عطل الصيف المدرسية. وغالباً ما كانت الدراجة تمزّق ثيابنا وتجرح جلدنا، فكانت أمي، رحمها الله، توبّخني أو "أكثر من ذلك"، وخصوصاً عندما كانت تغسل ثيابنا وتكتشف بقع دم خلّفتها جروح صغيرة نتيجة بروز بعض المسامير أو البراغي. ففي حالتي لم أكن ماهراً في صناعة الدراجة وتركيبها على عكس مروان الذي أتقنها في كبره وفي صغره كما أتقن صناعة الألعاب الأُخرى.

أمّا ذاكرتي عن النقيفة فتعيدني إلى جدتي رقية النقيب، السيدة القوية التي هُجّرت من اللد في عام 1948، والتي كانت تحب الجلوس دائماً أمام باب بيتها في ساعات المساء تراقب المارة وتتحدث معهم، وأحياناً كانت تنظّم جلسات مع صديقاتها أمام المنزل. وفي إحدى المرات كان أحد أصدقائي الأشقياء يتقن التصويب بالنقيفة فصوّب نقيفته في اتجاه جدتي الجالسة على باب المنزل ليصيبها في أسفل عينها ويجرحها جرحاً طفيفاً، الأمر الذي أقام الدنيا ولم يقعدْها بين جدتي وأم صديقي الشقي. ولهذا السبب لم تكن هذه اللعبة محبذة داخل الأحياء، وكنا دائماً ما نلعبها من دون علم أهلنا، وهنا لا بد لي من الاعتراف بأنني لم أكن بريئاً مما حلّ بجدتي، إذ كنت متواطئاً مع صديقي في جريمته التي تسببت بهذا الجرح الطفيف لها، رحمها الله.

كذلك كانت النقيفة تحتل مكانة كبيرة في ذاكرة الجيل الذي عايش الانتفاضة الأولى سنة 1987، إذ كانت أداة مهمة بيد المنتفضين في شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة يستخدمونها في مقارعة جنود الاحتلال خلال الاحتجاجات والتظاهرات. وكان استخدامها يتطلب مهارات يدوية وتصويب بالعين يتقنها البعض، وفي حالتي لم أكن أتقنها كما أتقن مروان وأجاد صناعة الدراجة وغيرها من ألعاب الطفولة.

إن ألعاب الطفولة كما رسمها مروان ونحتها بواسطة الشمع، أو كما حاولتُ أنا أن أصنعها بغياب المهارات اللازمة، لا تشبه أبداً ألعاب طفولة بناتي وأبناء جيلهم؛ فهؤلاء استعاضوا عن لعبة "الإكس" في الحارات عند ساعات المساء بالأجهزة اللوحية التي تلازمهم معظم أوقاتهم، أو بالألعاب التي كنا نشتريها لهم من محلات ألعاب الأطفال.

ألعاب طفولتنا التي عبّر عنها رشماوي في معرضه الأخير تعبّر عن طقوس اجتماعية وثقافية، فالتجمع في الحارات يكون بعد الانتهاء من الواجبات المدرسية، كما أنها تختلف باختلاف الطقس، فألعاب الربيع والصيف غير ألعاب الشتاء والخريف، وثمة ألعاب لها صلة بالمناسبات الدينية، كالألعاب التي لها علاقة بشهر رمضان أو بعيد الفصح أو بمواسم الحج وزيارة أضرحة الأولياء الصالحين، وبعض الألعاب لها بعد سياسي، كالنقيفة، كما في حالة الانتفاضة الأولى.

في المجمل كانت ألعاب طفولتنا، كالصيد والدراجة ولعبة الإكس (السبعة حجارة)، تحتاج إلى جهد بدني وتجعلنا نحرك أجسامنا كما لو أننا نمارس الرياضة، على عكس الأجيال الجديدة التي تعتمد على الألعاب الافتراضية التي لا تحتاج إلى جهد بدني يُذكر. كما أن ألعاب طفولتنا لم تكن مكلفة مادياً، ولم ترهق أهلنا بأعباء مالية إضافية، وخصوصاً الفقراء منهم ومحدودي الدخل، ذلك بأننا كنا نصنعها من مخلفات الورش.

مساهمة الفنان مروان رشماوي في حقل الفنون كبيرة ومؤثرة، وهي لا تقل مكانة عن مساهمات المؤرخ السياسي أو الاجتماعي أو الجغرافي، ذلك بأنها بمثابة وثائق وشهادات عن مراحل مختلفة من تاريخنا. فقد أنتج رشماوي مجموعة متنوعة من الأعمال، من تشكيل خرائط لبنان وساحله وفلسطين ومدنها، إلى توثيق بدايات الحرب الأهلية في لبنان 1976-1989، ومساهمات أُخرى لها علاقة بالأسواق والتجار ومنظومة علاقاتهم، مستخدماً في ذلك الشمع والكاوتشوك والقماش والمواد الصناعية الأُخرى.

فالشكر الدائم لمروان الذي يحرك ذاكرتنا ويعيد إحياءها ويبقيها يقظة.

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)