أما الأكيد الوحيد حول عرض علي شحرور فيبقى وجه ليلى شحرور وهي تنوح فقيدها، رافعةً جدائل حلا عمران في الهواء وهي تغني لحنًا آشوريًا، معلنةً نهاية ممراتِ (المكان الآخر) الذي أخذتنا إليه.

في مزيجٍ من الأداء المسرحي والموسيقي قدّم مصمم الرقص علي شحرور عرض "كما روتها أمي" في آذار 2024 على خشبة "Theater im Depot" في مدينة دورتموند الألمانية.

يتناول العرض ذو الـ 90 دقيقة حكاية عائلةٍ متشابكةٍ كمصائر أصحابها، يعلو صوتها في وجه الموت الذي سرقَ عيون مَن حولهم. حلا عمران، علي شحرور، خالته ليلى شحرور، ابنها عباس المولى، والموسيقيّان عبد قبيسي وعلي الحوت: ست وجوهٍ تشيرُ إلى الحكاية مِن عينين اثنتين.

أينما وجّهت بناظريك على الأجساد فوق الخشبة سترى ذات العينين، تنظران من كلِّ وجهٍ في اتجاهٍ أفقيٍّ واحدٍ، وتحملقان في بقايا عالمٍ، كما لو أنه بقايا جسدٍ واحدٍ، جُمِّعتْ أطرافه المُقطّعةُ و(كُوِّمَتْ) أمام المُشاهدين في أول دقائق العرض، الذي بدَأتَه حلا عمران بإعلانها للقادم من سيرة الفقد في ثلاث عائلاتٍ تجمعهم أمٌّ تنتظر غائبها / أو ابنها القتيل حتى يعود.

نحن نشاهد ونسمع رواية أم لبنانية، من أصول فلسطينية، تغلق عزاء ابنها الذي "أُخِذَ" للقتال في سوريا، حين لا تجد مِنه جثةً بين يديها. فتكذّبُ موتَه، وتصدّقُ غيابه الذي يحدث ويتكرّر في سردٍ لحنيٍّ، يخلقه عمل كل من علي حوت (بزق) وعبد قبيسي (إيقاع) مع الموسيقى والكلمة والحركة.

مونولوج اللحن والجسد بديلًا عن الديالوج

يُثبت المونولوج الموسيقي/الجسدي في العرض تفوّقًا جماليًا على الديالوج ويجعل الزمن - زمن الانتظارات اللانهائية خلف الغائبين – هيِّنًا، مطواعًا أمام الأغنية والحركة. لدرجةٍ أن المشاهد قد يتساءل: من كان "في البدء" في هذا العمل؟ الكلمة؟ أم اللحن؟ أم الحركة؟ أو بمعنى آخر: ما الذي قيلَ أولًا؟ خبر الموت؟ أم النواح؟ أم المواويل؟ أم الرقصات؟

ما إن تغني حلا عمران، (التي نالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان قرطاج بتونس مرتين على التوالي بدورتيه 2022 و2023) حتى تداهمك مشاعرٌ جديدةٌ، ويتراءى لك بعدٌ مرئيٌ لكل جملةٍ لحنيةٍ تخلقها المؤدية في الأذكارِ والكُتيّباتِ والأورادِ الدينيةِ وفي الفلكلور المحليّ، الذي وكأنما لم يُتَوارث بين فلسطين، ولبنان، وسوريا، إلا ليكون مُجتمعًا في امرأةٍ تنادي: هل مَن رأى ولدي؟

ليس صوت حلا عمران وحده ما يخلق ذاك الطقس المسرحي الباذخ بالشجن والحزن والشوق إلى وجوه الأحبة المُغيّبين في بلادنا القاسية، بل حلا عمران المُمثلة أيضًا هي من تُضيف بُعدًا جديدًا على نص الموّال / والأغنية الشعبية / والندبيّات ودعوات (تحصين الغائبين) حينما تجلبها مجتمعةً إلى المسرح. فلا بدّ أن يعيد المرءُ - وهو ينظر في وجهها - تشكيل ذاكرته السمعية حول النصوص المُغنّاة إذ يسمعها لأول مرةٍ على الخشبة، مقدّمةً ضمن احتمالٍ دراميٍ جديدٍ، يتحكّم بالحكاية الجديدة إذ تفرضُ سرديَّتها على سردية الأغنية (المُستهلكة).

الجسد مُتَمِّمًا المفقودَ من الحكاية

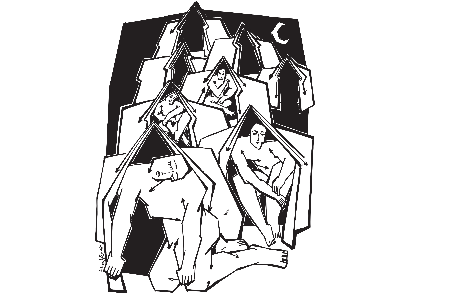

يُظهر مصمم الرقص علي شحرور ما يعنيه الاستخدام (الواعي) للجسد ضمن الخطّ الدراماتورجي، فتحوّلُ تصاميمُ الحركات - المُتطلّبة بتطبيقها - أبسطَ التفاصيل الجسدية وأكثرها "طبيعيةً" إلى حاملاتٍ للمعنى. مثلًا: تصبح كل حركة يدٍ يقوم بها علي شحرور جزءً من السرد الموسيقي واللغوي لفجيعة الأم، كذلك حركات عباس المولى وجسد ابن فاطمة (حسن) الغائب - الحاضر في أخيلة أمه، راقصًا فرِحًا، ومتواترًا مُتلألئًا في عتمة موته.

تأخذ كل خطوة يقوم بها المؤدون والموسيقيّون بُعدًا يتعدّى غايته الوظيفية كإشارة إلى مسار العرض، بانتهاء هذا المشهد أو ببدء ذاك. فتشير الخطوات إلى المفقود من الحكاية من خلال اشتغالٍ جسديٍّ دقيقٍ، بدءاً بتكرار حركاتٍ معيّنةٍ تُعطي المشهدَ إيقاعه الخاص، أو بزيادة أو تقليل المسافة بين أجساد المؤدين، وإعادة توزيعها فوق الخشبة في صورٍ ساكنةٍ يملؤها ضجيج الانتظار والموت والألم. ثم انتهاءً بِـ (الرقص) الاحترافي الذي يقوم به علي شحرور في مشهدٍ سُورياليٍّ مُفارقٍ، يستولي فيه جسدهُ على جسد الغائب وافتراضِ موته أو حتميّته، فتُحضَرُ إلى أخيلتنا أساطير الشعوب التي ترقصُ في أتراحها ونَكَبَاتها مِن شدة الجَزَعِ واللوعةِ والألم.

فاطمة والمكان الآخر

تشغلُ ليلى شحرور بجسدها حيّزًا، ترسمُ على حدوده زمنًا آخرًا، يطلُّ مِن خلاله المشاهدُ إلى بيروت والشام؛ وإلى نواحها الممتدِّ ما بينهما.

تعد لعبة التحكم بحدود ومكان الواقعة وزاوية معاينتها حيلةً تفتح سينوغرافيا العرض على مشاهد أكثر رحابةً من خشبة المسرح. فباستطاعة المؤدية أن تبدأ روايتها من المكان (الآخر) أنّى وكيفما شاءت، بينما تتحرك في (الواقع) على خشبةٍ فارغةٍ إلا من بعض الكراسي، وركائز تحمل منصّةً (خشبة إضافية)، ترتفع من اليمن واليسار باتجاه المنتصف الخلفي للخشبة، مشكّلةً تلّةً صغيرةً يتغير استخدامها حسب الإضاءة والمشهد. سواءً كانت ليلى ترقص، أم تصرخ عند مقدمة الخشبة، أم تصلّي على الركائز الخلفية، أم كانت مستلقيةً مُسلّمةً لمصابها، أم كانت وسط مشهدٍ تصف فيه حلمًا راودها: تقوم ليلى بتحرير الحدث من مكانه وأشخاصه. مثلاً: تنادي على المؤدّين، وتسألهم بشيءٍ من الأمر: "تعالوا يا شباب وقفوا هون، وإنتِ يا حلا.... الخ". وهكذا إلى أن يلتفّ كل من "علي" و"حلا" و"علي" و"عبد" خلفها، في حين تأمر عباس بأن يتكوّر على نفسه مكان (حسن). وكأنما تحرّر بذلك حلمها من مكانه وشخوصه، وتجعله واقعًا، حاضرًا أمام الجمهور.

يفقد "المكان" تقليده المسطح على الخشبة عندما تروي ليلى حلمها على الخشبة. فليس هناك من شروطٍ أمام المشاهد (الألماني)، البعيد عن فلكلور بلاد الشام وما بين النهرين للدخول إلى أوجاع ليلى وطقوس انتظاراتها الطويلة بصوت حلا عمران. كما وليس على المُشاهد - حتى يحسّ بفاجعة الفقد عند المرأة الأم أن يُدرك الماهيّات السياسية للعلاقة بين بيروت ودمشق، وبين المدنيّين العُزّل وبين مَن يُرسل ليَقتُل أو يُقتل سواءً في سبيل الأيديولوجيا الدينية أو في سبيل الدكتاتور السوري.

هنا لا يُلزم العملُ نفسه بتقديم الأجوبة الأخلاقية لإشارات الاستفهام حول حكاية اختفاء الابن. وهذا سؤال فلسفي كتب عنه كثيرون للبحث عن أجوبة أخلاقية داخل السؤال الجمالي للعمل. إلا أن اختيار عنوان العرض "كما روتها أمي" يُعتبر إشارةً إلى وجود رواياتٍ أخرى، ويضيف لحكاية اختفاء الابن احتمالات مفتوحة عدة. كما وأن سردية العمل ليست عن العام – بمعنى الهوية الجمعية في الحروب. وهي ليست عن الابن، أو حتى عن الأم ذاتها! فنحن لا نعرف الكثير عن حياة فاطمة قبل اختفاء حسن. كل حكايتها تبدأ وتدور وتنتهي عند حالة واحدة: حالة الفقدان والحزن العميق في انتظار المجهول القادم من فم الموت. بل يمكن أن نقول أن الاشتغال المسرحي على سردية بعض الأغاني كَـ "بكي دم"، "ربيتك صغيرون حسن" يرد الاعتبار الأصيل للأغنية كطقسٍ فرديٍّ، ويقدّم الحداد والحزن كحالةٍ إنسانيةٍ أعمق من القشور الدينية أو المجتمعية الملتصقة بها الخ...

كذلك ينوّه علي شحرور في نقاش ما بعد العرض في دورتموند إنه لم يصنع العمل لإقامة علاقة بين ما يُرى، والموعود به ذاتيًا لدى المشاهد، وبين التفسيرات والتأملات القادمة من إدراك المتلقي لما رآه، أو ما أثار مشاعره الشخصية. ويضيف إنه يصنع العرض لا لتحديد شكل الحكاية، بل لجعل تأويلاتها مفتوحة في أذهان المتلقي.

إذن مفهوم الوعود الذاتية التي يخرج بها المُتلقّي من العرض مطّاط جدًا. قد يكون مُهمًا لفهم مغزىً للعرض، وقد يكون غير مُهم. قد يكون قريبًا من السردية الأصيلة للعمل، وقد يكون بعيدًا عنها، ومليئًا بالذاتيّ أو السطحيّ أو العميق، أو المتقوقع حول تجربة المشاهد الجمالية، السياسية س الخ...

أما الأكيد الوحيد حول عرض علي شحرور فيبقى وجه ليلى شحرور وهي تنوح فقيدها، رافعةً جدائل حلا عمران في الهواء وهي تغني لحنًا آشوريًا، معلنةً نهاية ممراتِ (المكان الآخر) الذي أخذتنا إليه.