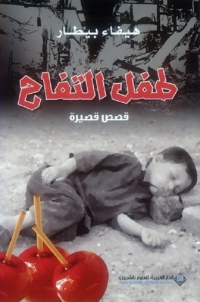

لم أستطع أن أثير فضول طفل التفاح، هكذا سميته وهو منطرح على الرصيف غارق في غيبوبة تحميه من وحشة الواقع، كان يحتل الزاوية نفسها من الرصيف العريض في أرقى شوارع اللاذقية وكأن المارة إعتادوا على منظره البائس ولا ينافسه في بؤسه إلا طبق التفاح الكبير الذي يحتوي على أكثر من عشرين تفاحة ذابلة ومتعفنة لكنها مصبوغة بلون الدم، لم أكن أنجح في تخيل أن هذا التفاح مصبوغ بصباغ أحمر ممزوج بالسكر، فكل أحمر في سوريا هو دم، وهذا الصباغ يتحول بمعجزة إلى دم لأنه بجانب طفل سوري مشرد لا يتجاوز السابعة من عمره، طفل لم تقدم له الحياة إلا قارعة رصيف، أصررت ذات يوم أن أجبره على التكلم معي، قرفصت بجانبه وأردت إزاحة ساعده عن وجهه إذ كان يُغطي عينيه دوماً بساعده كأنه يحمي نفسه من نظرات الناس كما لو أن النظرة مخرز وهو مجرد عينان لا تتحملان رؤية وحشية الحياة والناس، مددت له ورقة من فئة الألف ليرة وكلمته بصوت مرتفع وأنا أقول له: خذ الألف ليرة وأعطني تفاحة، لكنه لم يكترث وأبدت ساعده النحيلة مُقاومة لأصابعي التي أرادت أن تُزيح العائق لترى وجهه، وضعت الألف ليرة على مستوى وجهه ومشيت وأنظاري متجهة إليه، توقعت أن يُسرع ليلتقط ورقة النقود ويدسها في جيب بنطاله الممزق، لكنه لم يتزحزح وظل غارقاً في سباته، أجفلت حين داهمتني فكرة أنه قد يكون ميتاً لكنني تذكرت للتو مقاومة ساعده لأصابعي، وقفت أتأمله وبيننا طبق التفاح الأحمر المتعفن ووجدتني أتخيل القربان المقدس والعملية السحرية في تحويل الخمر إلى دم المسيح، كما لو أن هذا الطفل هو يسوع المسيح الطفل وصباغ التفاح هو دم المسيح ودم كل المعذبين في الأرض، أحسست أن طفل التفاح يهزمني ويدينني في الوقت ذاته، لم أستطع أن أشحذ منه نظرة، ولم أستطع إغواءه بالمال، بقيت ورقة الألف بجانبه لم يلمسها، عدت إليه وركعت بجانبه ولمست بحذر رأسه فصدر عن حنجرته أنين وتنحنح قليلاً، أجهدت نفسي ليكون صوتي أرق ما يمكن، صوت أم، كنت أشعر أنني أم لكل أطفال سوريا المشردين وقلت له: ارفع وجهك يا صغيري وقل لي ما اسمك؟ حسناً لا تريد أن تتكلم لكن اجلس، هلا جلست، لماذا أنت منطرح دوماً على الرصيف، سوف تمرض، ألا تسمعني؟ سبحان الله، هل علي أن أستعمل القوة وأرغمه على النظر إلي! وجدتني مُستفزة برفضه ولامبالاته ففكرت أن أروعه وقلت له: سوف أطلب من الشرطي أن يأتي وسنرى إن كنت ستجلس وتكلمني أم لا؟ سرت رعشة في الجسد الصغير وانتفض كأن تياراً قد مسه، وقف مطرقاً رأسه وهم أن يحمل طبق التفاح ويركض بحذائه المهترئ من النايلون الأسود وقد برزت منه أصابع قدميه القذرة، منعته من الهرب وقرفت من نفسي إذ سمحت لها أن تُروع طفل مشرد بائس، وأسرعت أقول له: لا تُصدق، لا تُصدق أرجوك، لا تُصدق، لن أشكوك للشرطي، تعثر وسقط وتناثر التفاح أشلاءاً، كما يتناثر اللحم الحي، وبمعجزة التقطت يده وشددت عليها ووجدتني أقول له بكل الحب المُتخمر في نفسي: أنا أمك. يبدو أن الطريقة التي نطقت بها كلمة أم قد لامست قلبه الذي تورم من الحزن، حزن الأطفال لا يُمكن إحتماله، أحسست بتردده وببطئ حركاته، لكنني نجحت أخيراً في إنتزاع نظرة منه، رفع إلي عينين عسليتين غائمتين بالحزن والذهول وبرطم بكلمة لم أفهمها لكنني أردت أن تكون كلمة “أمي”، وقفنا متواجهين طفل التفاح وأنا وبيننا سوريا النازفة وأشلاء السوريين القتلى مكومين في طبق التفاح الأحمر، وجدتني أقول له: أنا أحبك وأريد أن أساعدك، لم تعن له شيئاً كلماتي، فكرت أن هذا الطفل لم يعرف الحب أبداً أو لعله عرفه ثم أنسته وحشية البشر تلك العاطفة، لكن من المؤكد أن ذاكرته تحتفظ بذكرى أم، وإلا لما كان قد تأثر حين قلت له أنا أمك. وضع طبق التفاح على الأرض ودس يده الصغيرة في جيبه وأخرج ورقة النقود من فئة الألف تأملها مذهولاً ورفع نظره إلي كأنه يتوقع أن أستعيدها، ابتسمت له وطمأنته أنها له ورجوته أن يحكي لي قصته، كانت صيدلية قريبة بجوارنا، قلت له تعال معي، لم يعد يقاومني رغم أنه مشى متردداً مُتعمداً أن يكون خلفي كي يستطيع أن يهرب مني، اشتريت مناديل معطرة وبسكويت، وخرجت إليه، أردت أن أمسح وجهه المُغبر والمكسو بالتراب بمنديل مُعطر لكنه منعني، ثم امتدت يده وخطفت كيس البسوكيت وأخذ يلتهم القطع دون أن يمضغها، كنت أقول له مع كل لقمة ألف صحة، ثم سألته إن كان عطشاناً فهز رأسه، قلت له حسناً سأشتري لك الماء لكن قل لي ما اسمك أولاً ولماذا أنت دوماً منطرح على الرصيف تبيع تفاحاً لا يشتريه أحد، استمر في قضم البسكويت وانتبهت أنه فاقد لعدة أسنان، حين أخل سبابته في الفراغ ومسح بقايا البسكويت عن لثته، مسحت على شعره المُلبد من القذارة وسألته برجاء: ما اسمك يا حبيبي؟ مد يده إلى جيبه وأخرج ورقة تبين لي أنها صورة شابة تضع حجاباً ملوناً على رأسها وتبتسم، يا إلهي كم يُشبه أمه، سألته وأنا أتمنى ألا يجيبني: أهي أمك، هز رأسه وسمعت صوته واهناً: صورة أمي. وسألت: أين هي؟ رد ببرود: ماتت. وكمن يهرب متلبساً بجرم السرقة تابعت: وأين والدك؟ أجاب: ميت؟ حين هممت أن أسأله أين إخوتك أو أقاربك تخثرت الكلمات في حلقي ولم أقوَ على النطق، لا أحتمل إجابة مُحبطة أكثر، حك رأسه وقال: أشعر بعطش أين الماء؟ قلت: حالاً، سأحضر لك ماء لكن من أين أنت؟ أجاب: من حلب. قلت له: من حلب الشهباء هل تعرف معنى تلك الكلمة؟ تنهد كمن يشعرني بتفاهتي وكرر: أشعر بعطش، خفت أن يهرب إن تركته وذهبت لشراء زجاجة ماء، ربت على كتفه وقلت له أخبرني قصتك أرجوك فأنا لا أحتمل أن أراك كالجثة على قارعة رصيف الحياة. قال كما لو أنه أدرك أن لا مفر من إخباري بقصته: أخرجوني من تحت الأنقاض فقد إنهار البيت علينا، وماتت أختي الصغيرة وأخي وأمي، لكنني كنت نائماً قرب أمي حين تهدم البيت علينا، كنت نائماً قربها. ثم ماتت، ماتت، كان الصغير يحدث نفسه ويكرر الكلمات كمن يجد صعوبة أو استحالة في هضم الحقيقة، سألته ومن أحضرك إلى اللاذقية ورماك في الشارع وأعطاك طبق التفاح؟ لم يجب، فقلت له ألم تعدني أن تحكي لي قصتك؟ قال: هو هو الذي أعمل عنده. وصمت ولم أستطع رغم كل تحايلي أن أغويه أن يقول لي من هذا الذي يسميه “هو” ومن يكون؟ ومن اصطحبه من حلب إلى اللاذقية؟ أيعقل ألا أقرباء له؟ أي رجل سافل ذلك الذي يستغل طفلاً يتيماً بتلك الطريقة! وأين الجهات المسؤولة في الدوله لا تبالي بطفل التفاح الذي تحول إلى يسوع الصغير؟ تلمظ ومسح عينيه بكفه القذرة، قلت له حسناً سأجلب لك الماء هلا أتيت معي؟ قال: لا، أنتظرك هنا قلت حسناً. كانت الدكان على بعد أمتار قليلة منا وحين عدت لم أجده، رأيته يركض متعثراً بحذائه الممزق واضعاً طبق التفاح الأحمر على رأسه، وقفت أتامله وحانت مني إلتفاتة إلى الأرض وجدت قطعة عسلية اللون إعتقدت للوهلة الأولى أنها حجر، لكنني حين التقطتها وشممتها تبين لي أنها صمغ، وأن هذا الصغير يشم صمغاً طوال الوقت كي يخدر وعيه، فكرت أن الـ “هو” يعطيه الصمغ كي يتنشقه ويغيب عن واقعه. لعل الصغير لم يجد رحمة إلا في قطعة صمغ! لعل طفل مشرد مثله، سوري الجنسية مثله، قدم له قطعة صمغ ليتنشقها ويدمن عليها فتخدر وعيه وتعينه كي يحبس دموعه حين يتأمل صورة أمه، الصورة الوحيدة التي يملكها طفل التفاح.