لعل من أهمّ الديناميّات التي انبنت عليها الحداثة، أنّها “لحظة أنا” ممتدة، لا تقوم إلّا بآخرويّتها اللانهائيّة في الأنا؛ وقد ابتلعت تلك الديناميّة كلّ أنماط السرديّات، حتّى الدينيّة منها في داخل المنظور الحداثي، جاعلة من آدم، مثلًا، و/ أو الله آخرًا لإبليس (هذه الشخصيّة العبقرية والصادقة!)، والعكس كذلك. وعليه، فإنّ أيّ محاولة لسبر أغوار الأنا/ الذات الحداثيّة، لا تكون من دون الاصطدام بتمثّلات لا نهائيّة للآخر داخلها. والمعرفة الحداثيّة ليست استثناءً لهذه السيرورة، بل هي إنتاج وإعادة إنتاج لهذه الثنائيّة، وما ينتج عنها من أنماط لإدراك الواقع المعيش والمُتخيّل، إنتاجًا واستهلاكًا، ومن بين تلك مفهوم “الهويّة”، باعتباره نتاجًا حداثيًا (هل هو كذلك؟ لا أرى أنه كذلك، ولكن كونه تساؤلاً أساسياً في الحداثة، يجعله وكأنه نتاج حداثي).

جاءت فكرة “الذات/الأنا” الفلسفيّة في شكلها الحداثي مع عصر التنوير الأوروبي والنزعة “الإنسانيّة”، فالذات المفكرة والواعية تجد تعبيرها الوجودي الميلادي الأول في “كوجيطو” ديكارت الشهير: “أنا أفكر، إذن أنا موجود”. أي أن الذات تتحدد/توجد بمدى ثقلها الابستمولوجي، أي بوصفها ذاتًا “مفكرة عارفة” (وحتى المعرفة غير محايدة كممارسة)، في مقابل “موضوع” معروف ومحكوم، فيما نسميه ازدواجيّة/ثنائيّة: “الذات والموضوع”، في تنويع لا يختلف كثيرًا عن ثنائيّة الذات/الآخر، إلا أنه ما أن دخلت ثنائيّة (الذات والموضوع) فضاء الخطاب باعتباره فضاءً سيميولوجيًا، حتى بدأت منظومات عنف وهيمنة. لعل هذا هو أساس ما تنبني عليه بقية أعمال معرض “ألعاب الجلالة” للفنان الأردني خلدون حجازين.

ثمة حاجة إلى تأمل الذات وعمليّة التفكير تلك، والموضوع المفكّر فيه. أيّ أنّ عمليّة “التفكير” لا ترسم حدود الوجود فقط، كما يفترض “الكوجيطو”، ولكنها كذلك تنتج “ذاتًا” مُهيمنة (“ذات” ذات هيّمنة) على الكوجيطو الخاص بها، أو هكذا يجب أن تكون. وأنّ أيّ عمليّة تفكيك لتلك الذات أو حتى تأملها توقع عليها نوعًا من القلق الوجودي، لكل الأطراف المشاركة في الخطاب: الذات والآخر، وما بينهما وما يجمعهما ويفرقهما من ذاكرة وخطاب وموت وحياة، وكوجيطو وغيره.

“الذات” تجد معناها الكامل في فرضيّة الاستقلال، والتي تمنح “الذات” (أو الـ”أنا”) منزلة الوجود، تُنتجها -أو تساهم في إنتاجها- المركزيّات ما بين شرقيّة وغربيّة. وهذه الاستقلاليّة -المُدّعاة- تُنتج وِفق استراتيجيّة خطابيّة استطراديّة معقدة وتراكميّة وتبادلية، أي أن الذات بمقدار ما تنتج نفسها، فهي تنتج آخرها معها، فآليّة إنتاج “الذات” تتطلب طرفًا آخر أو شرطًا آخر تُميّز الذات نفسها من خلاله، وكذلك فإن عمليّة نقد هذا “الآخر”، بقدر ما تنتج “الذات”، هي أيضًا، (قد) تقوض هيمنتها وسلطتها، وتمارس نقدًا ما عليها، ما يوقعها في قلق وجوديّ، لا ينجو منه أحد.

(2)

في الأعمال الفنيّة التاليّة: ”راقصة” Belly Dnacer و”بنطال يحترق” Pants on Fire و”نخبة” Elite، يستخدم الفنان الكولاج السينمائي لبناء مشهد يتضمن حالة تفكير ضمن كوجيطو الوجود الديكارتي: أنا أفكر إذن أنا موجود، بما تتضمنهه من ثنائيّات متراكبة: الأنا والآخر، أو/و الذات والموضوع. فمثلًا في العمل الفني المعنوَن “راقصة” نجد صورة نمطية لمشهد سينمائي استشراقي استعلائي في الأنا والآخر على مستوياتٍ عدة، تقع في زاويته اليمني الراقصة، مطموسة الرأس والأطراف، وما يظهر منها هو جانب من جذعها العاري، لتتمثل لجمهور متنوع فيه العرب، في خلفية الحضور، كما هم في التصور الهوليوودي النمطي (بأغطية على رؤوسهم، وأثواب وليس بنطلونات) تنقصهم الإبل فقط، يشربون مشروب السهرة، وأغلب الظن أنهم يهذون في حيوانيّة صوتية، لو كان للوحة /المشهد خلفية/صوت.

وكذلك يتواجد ضمن الحضور في مركز العمل الفني، وبؤرة المشهد وممر المعنى ككل وهو “السيد الحذاء” (الأحذية إحدى ثيمات المعرض)، إلا أن هذا المعنى/الحذاء هو ما تلقيه عين الناظر/ة على المعنى ككل، ولكن هل يعلم السيد الحذاء المتأنق معنى ذاته؟ لا يمكننا أن نجزم، وهنا يصبح الرائي/ة جزءًا من التلقي والمشهد، فيما يشبه التحديقة (the Gaze) إنما بمنطق سلطوي.

ولأن الجسد هو المعيار الأساس لأي سياسة أو خطاب، وعلى مسامه تتمظهر اللغة والدولة كمنظومات؛ إذ تقول جوديث باتلر: “لا جسد؛ لا سياسة”، فإن حضور الجسد الراقصة لا يقل أهمية ودلالة عن حضور غيره من الأجساد في المشهد المُركب سينمائيًا. لذا تتجمع عليه الأبصار في المشهد، إلا أنه الأقل تركيزًا بالنسبة إلى الناظر للوحة، وكأن النظرة تقع في زمن آخر للمعنى، عن زمن المشهد نفسه، وكأننا كمتلقين ننظر إلى المشهد من بعدٍ زمني تالٍ على المشهد، وإذا وضعنا هذه النقطة تحديدًا في سياق التلقي، كان لنا أن نفهم كيف أن عملية التلقي تلك متقدمة على سلطة التلقي، فنحن كناظرين ننظر إلى مابعد نظرة كل من باللوحة، حتى ذاك السيّد-الحذاء. النظرة هاهنا، وأعني نظرة التلقي، تتقدم على نظرة السلطة للجسد والعلاقة معه، ما يمنح التلقي موقعًا متقدمًا بشأن تحليل قوى السيطرة والمعنى الواقعة على الأجساد في المشهد ككل.

وبقدر ما يتقدم الناظر أمامًا في الزمن على زمنية المشهد ككل، إلا أن وجود الشخصين على يمين المشهد، وقد ذبلا وتهاوت عنهما ألوانهما، في لعبة هشاشة الألق المُدعى في الصورة/الكادر السينمائي (واللوحة معًا!)، يخبرنا أنهما وجدا قبلًا في الزمن، وكأن اللوحة مضافًا إليها نظرة المتلقي/ة لها سيرورة زمنيّة. يمكننا أيضًا ملاحظة كيف أن الحدود تتهاوى في ما يتعلق بتفاصيل المشهد ككل، وهو ما يختلف في هذه اللوحات الثلاث عن باقي الأعمال الفنيّة المعروضة، وكأن أبهة وألق الصورة/المشهد/الكادر السينمائي لا يمكنها أن تمسك بالحدود بشكلٍ كامل، برغم عصر الصورة الذي نحياه.

أما في العمل الفني المعنوَن “بنطال يحترق”، فالكولاج السينمائي يختلف قليلًا من حيث موضوعة الزمن، فالسيد والسيدة على يمين المتلقي في العمل، يبدوان وكأنهما انتقلا من مشهد آخر، أو زمنٍ آخر، أو سياقٍ آخر، وألصقا على سطح المشهد/الكادر السينمائي، فيبدو الجنرال-الحذاء (أتراه هو ذاته الذي كان في لوحة “القائد الحلوى” (راجع/ي الجزء الأول من المادة)، وقد عاد من صورته التذكارية الأبوية الطابع باعتباره القائد/المحرر/المناضل/المقاتل/الأب/الرئيس/الملك، وكأنه هو المتحكم في المشهد ككل، وفي معنى وجود ذلك الثنائي السينمائي (الرجل والسيدة)، ما يكشف العلاقة بين السلطة وأشكال التمثيل السيميائي.

كما ويتضمن العمل تقسيمًا جندريًأ للأدوار، لا يمكن التعامي عنه باعتباره جزءًا من دلالة المعنى والحدث معًا. وهو ما يشي بتكرار أساسي في الثلاثية (“بنطال يحترق” و”نخبة” و”راقصة”) إذ أن تلك الأعمال الثلاثة احتوت في خلفيتها نمطًا متكررًا وكأنه علامة تجارية يعاد إنتاجها في خلفية المشهد، ما يترادف مع موقع الإنتاج والاستهلاك في خلفية كل وعينا بالفنون والنماذج الصوريّة والفنيّة والسينمائيّة.

في تلك الأعمال الفنية الثلاثة، يتفكك، وإن من خلال بنية سينمائيّة، عنصر الزمن من ضمن عناصر التراجيديا الأرسطيّة الثلاثة، دون أن يتفكك المشهد التراجيدي نفسه، وبالذات إذا جاز لنا قراءته في سياقه العالمي الراهن، سواءً من ناحية الحراك الثوري العربي ومواجهة السلطات الأبوية للدولة والذكر الألفا، أو من ناحية عصر مابعد الدولة الذي يعيشه العالم، وفكرة انهيار الحدود. والعناصر الثلاثة هي: وحدة الزمن ووحدة المكان ووحدة الحدث. على مستوى وحدة الزمن، نجد أن المشهد/العمل/الكادر السينمائي يتركب من تتعد أزمنة حتى لو وجد زمن أساسي حاكم، في المقابل يمتلك المتلقي/ة حرية حركة في زمن المشهد أكبر مما هي بالنسبة لشخوص وتفاصيل المشهد.

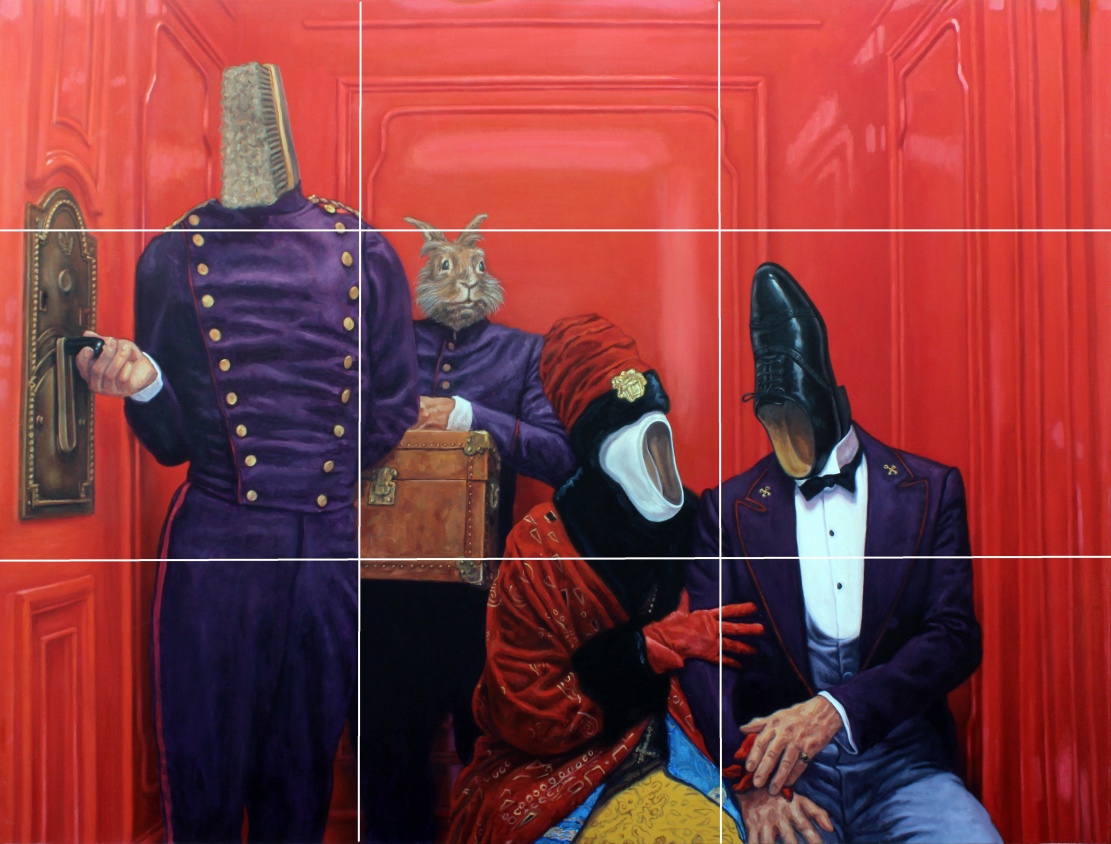

تأتي لوحة “نخبة” (أعلاه) مستخدمة نفس الأدوات ولها نفس بنية الكادر السينمائي، لتثير تساؤلًا أساسيًا عن العلاقة بين السلطة (الحذاء) والمتعة أو اللذة. وهو أحد أوجه العلاقة بين المعرفة والسلطة، بما أن المعرفة هي شكل من أشكال امتلاك الدلالة والمعنى، ولما في ذلك من متعة/لذة، تبدأ ولا تنتهي.

يدفعنا البحث في ظل هذه الثلاثية: المتعة/اللذة – السلطة – المعرفة، إلى الذهاب إلى الكوجيطو وعملة ”التفكير” الواقعة ضمن حدوده. بمعنى آخر؛ إن الجغرافيا السياسية للمعرفة وإن تضمنت شكلًا من أشكال اللذة، فإنها تمشي بمحاذاة الجغرافيا السياسيّة للعارف، أنها شكل من أشكال إنتاج المكان والذات الأيديولوجيين، وهذا ما تخبرنا به هذه اللوحة عن العلاقة بين السلطة ومفهوم اللذة/المتعة. فبدل أن نفترض أن التفكير يأتي قبل الوجود في كوجيطو ديكارت (أنا أفكر إذن أنا موجود!)، علينا الافتراض عوضًا عن ذلك أن جسدًا مؤشرًا إليه ولو بالطمس كما هو نحن الغائب في هذه اللوحة، التي تشي بالتواطؤ بين اللذة والمعرفة، ولأن كل معرفة هي منشأة إنشاءً، فإن تلقي هذه اللوحة هو جزء من بناء معرفة مقابلة للمعرفة أعلاه، بنقض السلطة تلك، واستحواذ سلطة الانقلاب على السلطة الحذاء في الصورة.

(3)

أما فيما يتعلق بلوحة “مدام إكس وصحبتها – بودابست”، وهي اللوحة المأخوذة (وليست المستوحاة) من مشهد سينمائي من فيلم “فندق بودابست الكبير” (2014) (أنظر/ي الصورة)، للمخرج الأمريكي “فيس آندرسون” (1969 – )، فيعيد الفنان بناء المشهد مع تغيير وجوه الشخصيّات إلى رموز توضح بنية السلطة وهيراركية العلاقات فيما بينها، ولكن قبل الدخول في تحليل للمشهد، علينا أن نتسائل: لماذا الوجوه؟ يقول دافيد لوبرتون في كتابه الأشهر عن الجسد؛ “سوسيولوجيا الجسد”، يخبرنا عن الوجه باعتباره ميزة إنسانية، باعتبار أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يميزه وجهه، فالوجه إذن أول الهويّة وأول الأنا، لكن ما فعله حجازين على امتداد أعماله في “ألعاب الجلالة”، أن نزع عن الوجه دلالته الفردية، وقدمه باعتباره دالًا فقط على الموقع الطبقي والوظيفي في آليات الإنتاج.

لكن ما يهمنا في هذه اللوحة تحديدًا نقطتين: سياسات المعنى اللونيّة (أولًا)، وتقسيم بنية الكادر السينمائي ودلالة ذلك (ثانيًا)، بالعلاقة مع مصدر الفكرة، ونعني فيلم “فندق بودابست الكبير”. فهذا العمل يكشف من ناحية ثقافة سينمائيّة للفنان، ولكنه أيضًا يعيد إنتاج بنية المعنى في الفيلم. فبمتابعة أعمال المخرج آندرسون يمكننا ملاحظة سياسات لونية يتبعها لتكثيف الشخصيات وتفاعلاتهم مع المشهد، وهو ما يحضر بشدة في الفيلم، حيث يمتلئ الفيلم بنوعين من العلاقات اللونية لخدمة المَشاهد والمعنى، بين مشاهد تمتلئ بالألوان ومنه مشهد المصعد المأخوذة منه هذه اللوحة، ومشاهد كمشهد السجن القاتم البارد الألوان، لخدمة تحولات الشخصيات وكثافة التلقي، وهو ما ينعكس على الأجساد في مشاهد الفيلم عمومًا، ويمتد إلى الأجساد في اللوحة أيضًا.

نرى أنفسنا مضطرين بشكلٍ ما أو بآخر، تحليل أحد مشاهد الفيلم، قبل استخدام نفس الأدوات لتحليل العمل الفني. ففي أحد المشاهد نجد أدريان برودي الذي يقوم بدور ديميتري، يتوسط المشهد، وهو -ومن معه في المشهد يقدم دور الشرير- يتحدث إلى الكاميرا-العين الرائيّة، فيتوزع السواد على الخلفية بكثافته للأخوات (على يسار المتلقي/ة/المشهد)، في مقابل القاتل وتابعه الأمين جوبلين الذي يقوم بدوره ويليام ديفو (على يمين المتلقي/ة/المشهد)، فنجد أن كثافة اللون الأسود من كثافة درو الشر من ناحية، كما أن التوزيع للشخصيات يمينا ويسارًا هو توزيع للأدوار، وكذلك تحديد للكادر السينمائي. وإذا ما طبقنا نفس الأدوات التحليليّة على اللوحة الفنية سنجد أن الشخصيات الرئيسية التي تتحكم في المعنى هما السيدة والصبي-الأرنب في الخلفية، وذلك لوقوعهما في منتصف المشهد بالضبط، ولأن الأرنب هو الوحيد الذي احتفظ بعضو البصر من كل الوجوه المنتزعة من الشخصيات في العمل، ولأن العين هي العلامة السيميائيّة الأقوى في الوجه والأكثف، كانت نظرات ذلك الفتى الأرنب أقوى من وجوه باقي الحضور، السلبية وغير الفاعلة تقريبًا.

(4)

تنطلق لوحات “ألعاب الجلالة” من مقولة مفادها أنّ “المهيب المقدس دائمًا ما يطغى علينا ويتحدانا، فقد يتفوق على ما يمكننا إدراكه حسيًا كالسماء، أو أبعد عن فهمنا المباشر كفكرة الغامض، أو قد يعلو على مفاهيمنا المألوفة للخير والشر، كالله. إلا أن الحال ما أن انبثق عصر الاستهلاك والمعاني الرأسماليّة، من رحم الحداثة حتى احتلّ النتاج مكان الآلهة، وبات الاستهلاك هو ظهورها حولنا/فينا، مستعيرًا كل مشاهد الجليل والمهيب والنبيل والمخيف، واضعًا نفسه موضع البديهي، وبادئًا الزمن من ظهوره هو، بكل ما في ذلك من بهاء ومسرحة، يمرر من خلالها أشكالًا مختلفة ومتنوعة للسلطة احتلت بداهتها فينا، وبات لزاماً علينا تأمل أثرها قبل تفكيكها”. وفي الأعمال المعنونة “نشرة وحيدة Solo Brochure، و”خلق الشوكولاطة بالحليب” The Creation of Milk Chocolate، و”بياض على بياض” White On White، و”ملائكة الكعكة” Cookie Angles، نجد بنية مختلفة عن البنية المُستخدمة في الأعمال السابقة، وهي المسرحة، في حين أن النماذج السابقة اعتمدت بالأساس على بنيتي: الفوتوغرافيا والسينما.

فنجد أن الحدث/المشهد مبني باعتباره مسرحًا، وهو من لزوم الجلالة المستوحاة كما تقول مقولة الجلال المعرض، فمشهد الملائكة يحدث في فضاء أحادي، من طبقة واحدة كما هو المسرح، المنكشف بطبقاته القليلة للمتلقي، بل وأكثر من ذلك، فالمشهد في اللوحات له طبقة واحدة، كأغلب مشاهد الجلالة ذات المصدر الديني، قبل أن تتنامى تيارات علمنة الفنون تحت تأثير التنوير الأوروبي.

في لوحة “ملائكة الكعكة”، تتموضع الكعكة في وسط المشهد/المسرح، كعلامة على مركزيتها، في عصر الاستهلاك. فإذا كان الظهور الديني للأيقونات الدينية “مريم العذراء“ و”المسيح عيسى” هو علامة على وعد مؤجل بالملذات الأخرويّة، فإن ظهور الكعكة محاطة بهذه الجلالة والهيبة والملائكة، هو وعد آني بالملذات الحسية، وإذا كانت ملذات الكعكة في أكلها والتلذذ بها، فالأكل كما الجنس، هو النشاط الإنساني الوحيد الذي تتشارك فيه كل الحواس الخمسة معًا، ولهذا السبب غدت الجنة -أي جنة- قبل أي شيء، وعدًا بالملذات الحسية على مستوى الأكل والجنس، وهو نفس ما تقدمه اللوحة، إلا أن الفرق أن لذة ومتعة هذا الظهور للكعكة آني ما علينا كمتلقين إلا أن نمد أيدينا إلى الاستهلاك لنحوز عليها، بإرادتنا لا بإرادة خالقٍ متجاوزٍ لنا.

يظهر لنا جليًا في “ملائكة الكعكة” و”نشرة وحيدة” توزيع الملائكة على المسرح؛ حيث التناظر جزء أساسي من بنية تلك الأعمال الفنية، ما يشي بقوى متجاوزة ومخفية تقوم بتوزيع الملائكة في العمل الفني، ويراد لهذه القوة أن تكون إما مقابلة للكعكة بكل رمزيتها، أو أن تكون هي الكعكة بكامل حضورها الرمزي، على ماديته المغرية بصريًا.

وفي امتداد لتداعيات اللذة والجسد (الحاضر الغائب) ورمزية كل ما له علاقة به في الأعمال الفنية ككل، يحضر الحليب باعتباره المكون الثاني الرمزي للإيروتيكا وفنون البورنوغرافيا، بعد الفواكه الحمراء (راجع/ي الجزء الأول من المادة). فللحليب رمزية عالية على مستوى تخيل الملذات الآخروية في الجنة؛ إذ أن صورة نهر اللبن والعسل والخمر، أساسية في المتخيل الجناني التوحيدي للحياة الأخروية، كما أن التناص اللوني للحليب مع سوائل الجسد المذكر والمؤنث المرتبطة بالعملية الجنسية ولذتها، يُحمّل الحليب في الأعمال الفنية، كلها، حملًا رمزيًا إيروتيكيًا، يربط بين ملذات الدنيا والآخر، فيكسر هذا الفصل الذي انبنت عليه السردية الدينية التوحيدية للمتعة الآخروية والدنيوية (وهو الفصل الذي وصلته بعض التخيلات التوحيدية للجنة، لخلق تناص ما مع الحياة الدنيا كشكلٍ من أشكال الإغراء الإدراكي)، وهو بالضبط ما تعد به الرأسمالية والاستهلاك من متع آنية، لا داعي لانتظارها وانتظار آلهتها، فيمكننا أن نمد أيدينا لننزع حقنا في المتعة، دون أن ننتظر إلهًا أو غيره.

تمتد الإحالة الحليبية تلك إلى لوحة “نشرة وحيدة” حيث مسرحة اللذة/الحليب، باعتبارها مركز المشهد ككل، وحولها تتراقص الملائكة (كما أشرنا في توزيع متناظر يشي بقوة خفية)، فتغدو اللذة على انفتاح مستوياتها الجسدية: الأكل والجنس، هي الحاضرة بكامل ثقل الغياب في هذا المسرح، وهو نفس الأمر بالنسبة للوحة “بياض على بياض” حيث يصبح الحليب بكل ما يحمله البطل الأوحد للذة والمتخيل وحتى شاعرية المشهد المتهدل اللون، في انفتاحه على ممكناته الجنانيّة.

ويكمل الحليب لعبته المتعلقة بالمتخيل واللذة، خالقًا تناصًا جديدًا في لوحة “خلق الشوكولاطة بالحليب” مع تفصيلٍ صغير من رائعة الرسام الإيطالي مايكل آنجلو “خلق آدم” (1512)، وهو مشهد التقاء اليدين لحظة الخلق، فيستعيض الفنان عنهما بالحليب، ويغير وضعيتهما رأسيًا على غير ما هما متقابلتين في لوحة آنجلو، فيمنح الشوكولاطة تعاليًا على الحليب، مثيرًا تساؤلًا غير بريء يتداعى ضمن ثنائية الله – آدم، أو الشوكولاطة والحليب: أيهما أفضل وأسمى؟ كما وأن للعبة الألون في هذا التناص ما يثير التأمل؛ ما الذي قصده بالشوكولاطة ومن المعني بالحليب؟ ولو كان للتناص أن يغرس التساؤل: ماذا لو كانت شخوص لوحة ذوات ألوان بشرة مختلفة؟ ألم يكن للأمر دلالته؟ لكنه ليس كذلك، فمايكل أنجلو لم يخرج خارج مركزيته الغربية.

كما ولا يملك المتلقي/ة أمام هذا التناص، والفكرة المتضمنة في داخله، إلا أن يتذكر موقف المؤسسة الدينية من كل ماهو جديد وغريب، كالشوكولاطة التي حاربتها مؤسسة الكنيسة، وجرمت التعامل بها/معها.

وأما في لوحة “مثلجات” “Ice Cream”، والتي نرى أنها التجسيد الأفضل لمقولة المعرض، والأعمال كلها تقريبا، فهي شكل مابعد حداثي من الكولاج. حيث تظهر في هذه اللوحة رمزية الفراغ الآخروي (من الحياة الآخرة)، وهو المليء بالملذات (المثلجات والحليب الإيروتيكي الدلالة والجسدي المنطلق)، يقتحمه الأثر الدال على الإنسان المتمرد على عري آدم بالعودة الممسرحة إلى الحياة الآخرة في رمزية سيارة الفولكسفاغن، بما تحمله من رمزية التعاضد بين الحداثة والتقانة والحرب، في نموذجه الهتلري