1

ليس العنف الأسريّ وحده عنوانًا لبرنامج “لا يعني لا”، الذي يعرض أربعة أفلام وثائقية في إطار الدورة السادسة لـ”أيام فلسطين السينمائية”، المُقامة بين الثاني والتاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في مدنٍ فلسطينية مختلفة (تنظيم “فيلم لاب ـ فلسطين”). فالعنف المُمارَس على النساء يتنوّع بين عنف أهل وأقارب، وعنف اجتماع وثقافة منغلقين ومتزمّتين ومتشدّدين، وعنف أمنٍ ومراقبة. وإذْ تتشابه أنواع العنف في توجّهها ضد المرأة تحديدًا، ككائن بشريّ وككيان ثقافي واجتماعي، فإن الأفلام الأربعة تلك تعكس جوانب من القهر والألم والمواجهات والتحدّيات التي تعيشها المرأة في مدنٍ مختلفة، في ليبيا وأفغانستان والدنمارك والولايات المتحدّة الأميركية.

والعنف هذا يخرج من إطارٍ أسريّ ضيّق، وعربيّ أوسع منه، فالمرأة الدنماركيّة مثلاً تعاني أقسى أنواع العنف الذكوريّ من شريكها أيضًا، فتحاول خروجًا من المأزق، بالتعاون مع متطوّعات وعاملات في شؤون اجتماعية ونفسية. بينما تواجه امرأة أفغانيّة لوحدها جحيمًا بكامله، يريدها خانعةً وصامتة، لا صارخةً ومندّدة وفاضحة. أما العنف المتنوّع، المُمارَس على نساء عربيًات، فيحدث في ليبيا والولايات المتحدّة الأميركية، لأسبابٍ مختلفة، مع التنبّه إلى أنّ الرجل العربيّ المسلم يتشارك والمرأة قسوة عنف أميركي أيضًا.

2

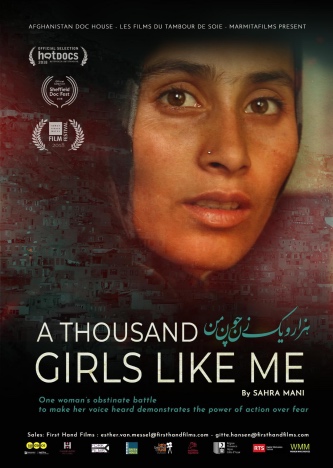

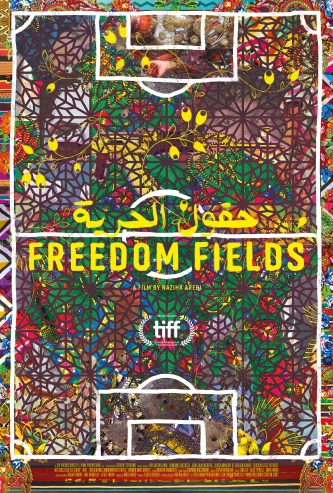

الأفلام تلك ـ “ألف فتاة مثلي” (أفغانستان، 2018) لساهرة ماني، و”الشعور بالمراقبة” (الولايات المتحدّة الأميركية، 2018) لآسيا بونداوي، و”حقول الحرية” (إنتاج مشترك بين ليبيا والمملكة المتحدّة والولايات المتحدّة الأميركية ولبنان وقطر، 2018) لنزيهة عريبي، و”عنف في الحبّ” (الدنمارك، 2017) لكريستينا روزندال ـ غير مكتفية بتناولها أحوال النساء في بقاع مختلفة في العالم، تلتقي (الأحوال) في القمع والترهيب والإقصاء، والتعذيب متنوّع الأشكال. فهي أيضًا نتاج عمل دؤوب لنساءٍ معنيّات بهمّ فردي في مواجهة جماعة، وبحياة مليئة بالتنكيل والتحطيم، فيوثّقن بصريًا أهوالاً ومصائب، ويرافقن مُعنّفات تروين مساراتٍ ومصائر، ويكشفن صُورًا قاسية عن وحوشٍ كامنة في نفوس رجالٍ وعقولهم، إنْ ينبع الوحش من ثقافة وتربية اجتماعيتين ـ دينيتين، أو ينبثق من ادّعاءات أمن ومكافحة إرهاب.

وإذْ تحتل النساء واجهة المشهد في ثلاثة أفلام، بينما الرجال الذين يمارسون العنف يُظلّلون المناخ الدرامي والإنساني والسرديّ فيها من دون ظهور مباشر لهم؛ فإنّ الرجل سيكون ضحية مراقبةٍ ومتابعة من أجهزة أمنيّة أميركية، كالمرأة تمامًا، بحجّة الحفاظ على أمن البلد من مخاطر إرهابٍ عربيّ ـ إسلاميّ. أما المرأة المُعنّفة، فتظهر غالبًا على الشاشة، بينما نساء دنماركيّات يفضلن عدم المثول أمام عدسة الكاميرا لأسبابٍ مختلفة، فشبح الرجل المُعنّف حاضرٌ بقوّة، رغم غيابه المباشر.

المفارقة كامنةٌ أيضًا في أنّ المخرجات الأربع شابات، يعملن في السينما الوثائقية والصحافة الاستقصائية والتدريس الجامعي والنشاط الاجتماعي. والجامع بين مهن كهذه يتمثّل بتقديم وثيقة بصرية، تسرد وقائع، وتحاول الذهاب إلى المخفيّ فيها فتكشفه، أو تكشف بعضه على الأقلّ. فالمصيبة أكبر من أنْ تُروى في فيلمٍ واحد.

3

في مقابل انشغال “عنف في الحبّ”، للدنماركيّة كريتسينا روزندال، بمعاينة آليات العمل اليومي في ملجأ “دانّر” في كوبنهاغن، المعنيّ برعاية متّصلاتٍ به ولاجئات إليه يتعرضن لعنف أسريّ داخلي، ضربًا وإهانات وإذلالاً، وبأشكال مختلفة أخرى؛ يهتمّ “ألف فتاة مثلي”، للأفغانيّة ساهرة ماني، بامرأة واحدة، هي خاطرة غولزاد (23 عامًا)، التي تتعرّض لتحرّشات واغتصابات عديدة من والدها، أعوامًا مديدة، منجبة منه أولادًا يُصبحون، في الوقت نفسه، أبناء لها وبنات، وإخوة لها وشقيقات (وهذا مأزق نفسي ـ معنوي كبير)، قبل أنْ تخترق الممنوع، وتواجه الجماعة، وتتقدّم بدعوى قضائية ضدّه. للجماعة الدنماركية حكايات وحالات وانفعالات، ولخاطرة حكاية وحالة وانفعال. مع الليبية البريطانية نزيهة عريبي، هناك ثلاث صبايا، كشخصيات نسائية أساسية، تغصن في “حقول ألغام” مصنوعة بعد الثورة الليبية على أيدي ملتزمين ثقافة دينية اجتماعية منغلقة ومتزمّتة، تمنع المرأة من ممارسة عيشٍ طبيعي. أما الجزائرية الأميركية آسيا بونداوي، فتحمل آلة تصوير لتفضح عملية مراقبة يقوم بها “المكتب الفيدرالي للتحقيقات” في الحيّ العربيّ خارج شيكاغو.

مواضيع الأفلام الأربعة تُحدّد منابع مختلفة للعنف المُمَارَس على المرأة، وإنْ يكن للرجل حصّة من عنف أمنيّ غير مباشر. الأفغانية خاطرة تعاني كثيرًا جرّاء تعرّضها لاغتصاب مُتكرّر من أبٍ، يتواطأ كثيرون معه داخل المنزل وخارجه، قبل أنْ تخرق الشابّةُ الحصار، فتكشف وتُجاهِر بألمها وتُطالِب بحقّ لها. المعلومات الواردة في بداية “ألف فتاة مثلي” تقول إنّ أفغانستان متبنّيةٌ قانونًا يُدين العنف ضد النساء، لكن تطبيقه نادر الحصول، فالنساء الضحايا، إنْ يعترفن علنًا بـ”إساءات جنسية” ضدهنّ من رجال هم أقارب لهنّ، يخاطرن بالتعرّض لاتّهامهن بارتكابهنّ “جريمة أخلاقية”. هذا عنفٌ مُضاعف، إذْ كيف يُمكن أن يكون هناك قانون لحمايتهنّ، يصعب تطبيقه بسبب طغيان ذكوريّ على مجتمع يعاني حروبًا واهتراء وفوضى وفسادًا، وعندما تستند إحداهنّ على هذا القانون، تُجرّم وتُدان وتُهان؟ للصبايا الليبيات ـ الراغبات في ممارسة رياضة كرة القدم، والناجحات في ذلك ضمن فريق مؤهّل لخوض مباريات دولية باسم ليبيا ما بعد سقوط الطاغية ـ مصاعب شتّى، فالتشدّد الديني حائلٌ دون خروجهنّ إلى العالم، والداعمون لهنّ عاجزون عن حماية ومواجهة وتحدّي مخاطر. نساء دنماركيات يلجأن إلى مساعِدات اجتماعيات كي يحصلن على بعض راحة وسكينة من ثقل العنف المادي والمعنوي في منازل، يعتقدن أنها “ملاجئ” آمنة لهنّ رفقة من يعشقن أو يخترن كشركاء حياة وحبّ.

للأمن دوافع. ما قبل “11 سبتمبر/ أيلول” (2001) لن يبقى على حاله بعد هذا اليوم المشؤوم. كلّ عربي مسلم، بالدرجة الأولى، متّهم بإرهاب وعنف. آسيا بونداوي تكتشف أن أبناء الحي العربي الأميركي هذا وبناته ملاحقون ومُراقبون سنين مديدة. التحقيق البصري الذي تصنعه، يتّخذ شكل الريبورتاج التلفزيوني، فالأهمّ كامنٌ في فضح ملفٍ مرتبط بالأمن.

“عنف في الحبّ” يُشبه عمل بونداوي شكلاً وآلية معالجة. ترك نساء يتحدثن عن مصائبهنّ، والتقاط شيء من العمل اليومي لمتطوّعات، يؤدّيان معًا إلى ريبورتاج تلفزيوني قابل لأنْ يكون شهادة بصرية موثّقة عن عنفٍ وحشي، وعن تحدٍ عظيم لمخاطر وأهوال. فيلما ساهرة ماني ونزيهة عريبي لن يختلفا عنهما أيضًا، وإنْ تحاول المخرجتان عملاً غير توثيقيّ ومباشر، في لقطات عديدة. فالأولى تُصوّر لقطات لكابول، في لحظات مختلفة من النهار والليل، من مسافة بعيدة، كأنها راغبة في قول شيء عن جمال طبيعة مقابل وحوش كامنة في نفوس وعقول. والثانية تلتقط صُورًا هي امتداد لرغبة في حرية معطّلة (والتعطيل حاصل للرغبة والحرية معًا).

4

صحيح أن الأفغانيّة خاطرة غولزاد تُحقّق انتصارًا على أبٍ وحش، وعلى عائلة متواطئة، وعلى أقارب متضرّرين من جرأتها وانتصارها، وعلى اجتماع يخشى اللجوء إلى قانونٍ “يُمنع” تنفيذه بأساليب شتّى، ورغم هذا تنتزع من القضاء حكمًا بالسجن لأبٍ تريده أن يموت كي ترتاح (كما تقول). لكنها لن تتمكّن من البقاء في مدينتها، خوفًا من انتقام له دلائل، فتجتهد للهجرة إلى فرنسا تتحقّق لها لاحقًا. دنماركيًات عديدات تقعن في الحدّ الواهي بين الحبّ والعنف، فهنّ تمتلكن انفعالاتٍ عاطفية إزاء رجالٍ ترتبطنّ معهم بعلاقاتٍ، يُفترض بها أنْ تكون سوية ومتينة وعميقة وجميلة. لكن وحشَ رجلٍ أعنف من أنْ يحاصَر بحبّ وشغف، فيتفلّت ببطش وتحطيم. هؤلاء الدنماركيّات ينجحن في التحرّر من ثقل الحالة، ويتمكن من استعادة ثقة بالنفس ومن استكمال عيشٍ. لكن هناك من تُفضّل البقاء في “ملجأ دانّر”، فهو لها مكان أكثر أمنًا، إذْ تتعرّض 33 ألف امرأة لاعتداءات وإساءات من شركائهنّ في الحياة، سنويًا، لكن 7500 امرأة فقط تطلبن المساعدة من مراكز مختصّة.

هذه وقائع. الأفلام الأربعة معنيّة بتقديم وقائع وحقائق موثّقة، تستلّها من يوميات العيش في عالم مضطرب. المخرجات الأربع غير معنيّات بتبرير أو ببحث عن أسباب العنف الذكوريّ، فالمسألة الأهمّ كامنةٌ في توثيق ما يحصل، وفي الإشارة إلى مآزق ونكبات وأهوال، تسرد وقائعها نساء مُعنّفات يرفضن الاستمرار في الخضوع لاضطرابات نفسٍ وروح لدى رجال كثيرين.