هناك نوع من الغموض يحيط بالكيتش، ولا نقصد المصطلح، بل “المُنتج الفنيّ” نفسه الذي يصنّف ككيتش، ذاك الذي يفتقر للأسلوب والمسافة النقديّة، ولا يخاطب “الذواقة”، وكل اقتباسات ميلان كونديرا وأمبيرتو إيكو ووالتر بينجامين، فالتهديد الذي يشكّله الكيتش لا يرتبط فقط بأنه تزينيّ، ولا بنوعية المهارة التي أنتجته، بل بقدرته على زعزعة الذوق الجمالي لدى متلقيّ الفنّ “الجديين”، الذين تتأزم نفوسهم حين يعجبون بعمل ما موصوف بأنّه “كيتش”.

يُقدِم الكيتش نفسه كبديل مُتفقٍ عليه، مُستفز بسبب علنيّته وخصائصه الأيدولوجيّة الواضحة، إذ يتطابق مع الشكل السياسيّ والتزيني القائم، ويُوظف ضمن الحكايات الوطنيّة كبديل جماليّ لها أو علامة على الولاء وسطوة السيادة، إذ نرى ضمنه عالماً مُتماسكاً، صلباً، لا تساؤلات فيه، يُشبه ما يرسم على النقود، كل ورقة تختزن حكايات الأمّة وترسخها مادياً وجمالياً.

الإشكالي أن الكيتش قادر أن يكون سلاحاً للـ”وطنيّة”، أي فئة يمكن أن تُدرجَ تحتها السلطة ما تحتويه من “مُنتجات” لتحويلها إلى جزء من الحكاية الرسميّة، كحالة “ماريان 68” أو كارولين دو باندورن، التي تحولت إلى رمز للوطنيّة الفرنسيّة، بعد أن كانت تتظاهر أثناء ثورة الطلاب في فرنسا، فصورة واحدة أخذت لها حينها ونشرت في مجلة “باريس ماتش” جعلتها أيقونة بل وكيتش للجمهورية التي كانت تتظاهر ضدها، لتصبح صدى لماريان يوجين دو لا كروا، المثير للاهتمام أن دو باندورون ما زالت إلى اليوم وفي كل عام تقاضي المجلة على استخدام صورتها، وتخسر الدعوى.

الوطنيّ ضد النقديّ

الاحتواء الوطنيّ للعمل الفنيّ يجعل منه سهل الفهم، غير جدليّ، والخطر أن سوط الكيتش يلتمع بمجرد تحويل “الجمالي” إلى شكل سلطويّ مرضيّ عليه، ليدخل ضمن الحكاية الرسميّة التي تعيد كتابة الماضي عبر العمل الفنيّ، كحال الأنفاق حول مدينة دمشق، التي تحولت إلى “معارض” للنحت، صحيح نحن أمام بروباغندا سياسيّة، لكن هناك عملّ فني في النهاية، يصادر الذاكرة، ويستبدل العنف بشكل جمالي مبتذل يعبر مادياً عن السلطة والسيادة القمعية.

الإشكاليّة السابقة مرتبطة بخاصيتين للعمل الفنيّ وهما “الملكيّة” و”شرط الإنتاج”، والتي يمكن عبرهما أن يتحول الفن “الراقي”، ذاك الذي رعاه االملوك والباباوات إلى “كيتش”، إذا نظرنا له بوصفه نتاج سطوتهم، ما يعني تحول الفاتيكان ومتاحفها إلى ما يشبه ديزني لاند، مساحة مبهرجة، وفائقة الإتقان لكنها في ذات الوقت لا واقعيّة، إيديولجيّة، مشحونة عاطفياً، وهنا يبرز الإتقان كخدعة للمتلقي الواعي بتاريخ المكان وكل واحد من الأعمال، التي يحوي بعضها إشارات وانتقادات للسلطة ومعتقداتها، كصورة “الدماغ” التي نراها في سقف الكنيسة السستينيّة، والتي تظهر حين النظر إلى الغيمة التي تحمل الإله، هذه “الحذلقات” الفنيّة نحاول دوماً أن نبرئ عبرها الفنان من علاقته مع “السلطة”.

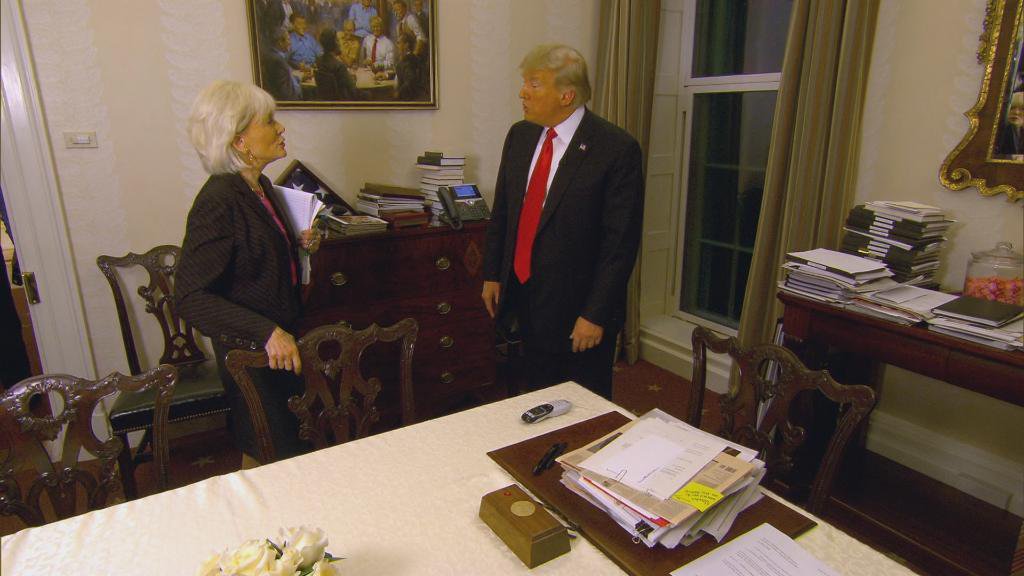

أحياناً تظهر الحكاية الوطنية كانعكاس لذوق “السيد” الذي يوظف العمل الفنيّ ضمن “الديكور” المحيط به، كما حصل مع آندي توماس، الفنان الأمريكيّ الذي فوجئ بلوحة له في مكتب ترامب، والتي تصوّر مجموعة من الرؤساء الجمهوريين، نيكسون ريغان ولينكون وغيرهم وهم يلعبون الورق. اللوحة كانت هدية من عضو الكونغرس كاريل أيسا إلى ترامب، وحسب الفنان هناك لوحتان “النادي الديمقراطي” و”النادي الجمهوري”، ويقول توماس أن ترامب أعجب باللوحة، واتصل به مطرياً على “إتقانه”، ويضيف أنه لم يُبد آراءه السياسيّة ضمنها، وأراد للرؤساء “أن يكونوا سعداء وضاحكين، وجميلين..”، ونتلمس من كلامه لاحقاً كيفية تحويله لـ”جسد الرئيس” إلى موضوعة فنيّة، السؤال هنا هو عن ترامب، وذوقه الذي أعجب بلوحة تصوره مع أقرانه من الرؤساء، نوع من تدليل الغرور الذاتيّ.

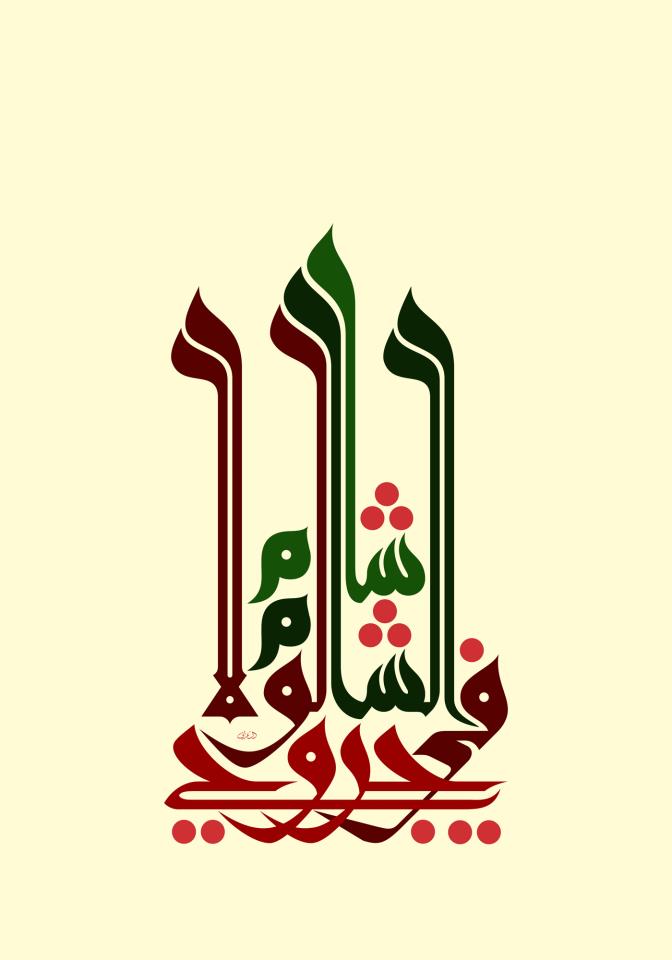

ذات الإشكاليّة حصلت حين ظهرت لوحة للفنان السوري منير الشعراني خلف بشار الأسد في واحد من اللقاءات المتلفزة، وبالطبع رد الشعراني بأن العمل يفقد ملكيته بعد إنجاز الفنان له، وهو الأمر المنطقيّ، لكن السؤال هنا يُطرح على مفهوم العمل الفنيّ بشكل عام ودور الفنان كفاعل في الفضاء العام وذو “منتجات مادية”، فإن كانت السلطة قادرة على “احتواء” أو “استيعاب” العمل الفنيّ وتغيير خصائصه وحكايته، بل وتحويله إلى كيتش، ألا يعني ذلك تغيير مفهوم “المنتج” الفني نفسه، كجعله قابلاً للتلاشي، أو شديد النقديّة أو لا يمكن نقله، أو حتى مشيناً، خصوصاً أن السلطة تسعى لاحتواء العمل مفتوح المعاني، المتغير، الجدليّ فيما يخص ما يمثله، لتنفي عنه نقديته، وتستوعبه ضمن حكاياتها، ما يعني وعياً بأن العمل الفني مستمر بالزمن، ومتغير، ولا نتحدث عن الصيغة الأقصى كما في أعمال بانكسي التي لا يمكن امتلاكها أو التي تدمر نفسها، بل تلك القادرة على أن تكون نقديّة، ضد الذوق الوطنيّ والتسطيح الذي يمتلكه الكيتش، وهنا السؤال سياسي وجماليّ كيف يمكن أن نمنع السلطة التي تستفيد من الأعمال الفنيّة للترويج لذاتها، أي كيف نهدد خاصيّة الامتلاك والقدرة على الانتقال التي يمتلكها العمل الفنيّ.

جماليات الحكاية الوطنيّة

إحدى مشكلات الأشكال الفنية الواقعيّة التي تتبناها السلطة أو تفرضها كتلك الشيوعيّة أو النازيّة أو الشموليّة، هي تمثيلها لأمجاد وحكايات وطنيّة يوتوبيّة، إذ تخلق نسخة “واقعيّة” فائقة الخصائص، لا تحدث إلا على القماش، هي أيضاً ميلودراميّة، أساسها المبالغة بالمشاعر وتبني الحكايات الرسميّة والأمجاد العسكريّة، إذ تُنقذ فيها حياوات، وأخرى يضحى بها، كما نرى حكايات عن الانتصار المفرط في رومانسيته، ومقاومة الأعداء حتى آخر نفس، هذه الأشكال تركز على “فضيلة” التضحية بوجه البرابرة، لا يهم النصر أو الهزيمة، بل تلك النزعة المفرطة لفداء الجميع بحياة واحدة، حياة جنديّ، أو قائد، أو بطل، هي تحتفي بالنشوة في اللحظات الملحميّة، تلك التي تنتصر فيها “المعاناة” و”التضحيّة”.

الصيغة السابقة تكتسب شكلها الأقصى في مساحات الحروب، تلك التي تُهدد فيها الحكاية الوطنيّة وتُختبر مدى متانتها، ويتحول العنف إلى صيغة ملحميّة تظهر في الأعمال الفنيّة التي تتحول إلى كيتش مُفرط في أيدولوجيته، كأعمال الألمانية أورسولا باهر، التي كانت تعيش في دمشق، وأنجزت معرضاً عن انتصارات الجيش السوري وبشار الأسد في دار أوبرا دمشق، وفارقت الحياة بعد المعرض بساعات، لتدفن في دمشق حسبما أرادت.

حقيقةً، لا يمكن فهم كيف يمكن لفنان أن “يمثّل” هرم السلطة السياسيّة في نوع من التبجيل والاحتفاء، والتغنّي بأمجاد جيش السلطة التي تتعاطف باهر معها دون أي مبرر، سوى الرغبة الذاتيّة والمتخيل عن “أرض السلام” الذي تمثله سوريا، والتي تتواطئ السلطة فيها مع حكاية الفنانة وتحتويها، لأن قصة باهر مُغرقة في رومانسيتها، لوحاتها تتطابق مع بروباغندا النظام، وصور معاركه وما تعرض له الشعب السوري من حرب عالميّة حسب تعبير من كتبوا عنها، الحكايات التي تظهر في لوحات باهر، تكشف عن موضوع رغبتها، وما حرك مخيلتها كفنانة، وهو “المعاناة” الإنسانيّة، و”الحلم” بالانتصار، والذي نراه في عنوان المعرض” النهوض من الرماد” إحالة إلى ملحمة وطنيّة تمت إثرها إعادة تكوين الحكاية الوطنية التي نراها في لوحاتها.

إشكالية الجماليات الوطنيّة التي تنحدر نحو الكيتش، أنها قادرة على التصنيف، وخلق الفئات عبر أشكال التمثيل، بين المنتصر والمهزوم، بين من يمتلك الحق بالنحيب وأولئك “الأعداء”، خصوصا أن لوحات باهر، تمثّل أشخاصاً بعينهم، هي لا تحوي مجازاً أو مسافة نقديّة، بل ترسم الأوجه والأحداث كما يتم تصنيفها وتسميتها في البروباغاندا الرسمية، لا حاجة للتفكير حين النظر، هناك اندفاع عاطفي حين نشاهد واحد من لوحاتها، نكره الأعداء، ونتعاطف مع الضحايا ونمتلئ بهالة المنتصرين.

الكيتش ذو الجماليات الوطنيّة قادر على ملئ الفراغات العاطفيّة الناتجة عن الصراع والخوف من الخسارة، هو واضح ومباشر، لا حاجة للـ”تفكير” فيما يحدث، أشبه بمعادلة رياضية محلولة، كذلك هو يمتلك القدرة على “تحوير” الحكاية، هذه القدرة تتحرك خارج العمل الفنيّ، كما حصل مع شعراني ولوحته السابقة، التي أُضفيت عليها معاني و حكايات لا تنتمي لها بمجرد “ظهورها” في مساحة ترضى عنها السلطة.