“كرهت الزفاف والعشق والرجال.. كرهت البيت الذي صنع موتي، كرهت كلّ أقاربي، حياتي عقيمة، جرداء، بلا طعم، بلا لون، بلا شكل، أنا مريضة، معلّقة بين الأرض والسماء، ممنوعة من الحب، من الحلم، من الأمل، ومن الحياة.”

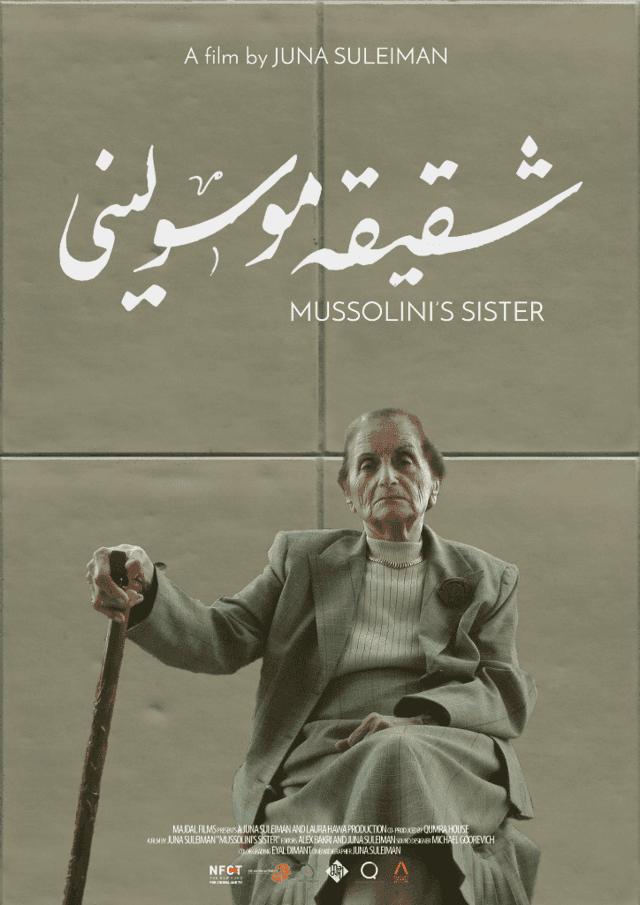

على وقع هذه الجمل المتردّدة على مسامع المُشاهد في الوقت الذي تجول فيه كاميرا متلصّصة داخل بيت في مدينة الناصرة، يُفتتح الوثائقي الطويل “شقيقة موسوليني” (2018) للمخرجة جونا سليمان في أولى تجاربها الوثائقيّة الطويلة. سرعان ما نتعرّف إلى الصوت الآتي من سيّدة ثمانينيّة ترقد في سريرها تقرأ زاوية في مجلّة نسائيّة، وهي السيّدة هيام جرجورة جدّة المخرجة، نُخدع برنين إلقائها الرقيق لنُباغت بقولها مردفةً “شايفة شو الزلام؟ خرا!”، صدمة بداية الفيلم هذه كفيلة بتتبّع شخصيّة وثائقيّة فيها كلّ التناقضات التي يتمنّاها أي صانع أفلام، ولو حاول كتابتها كشخصيّة روائيّة لما استطاع تخيّلها كما ظهرت هيام، طبيعة مزاجها الحادّ وتسلّطها على من حولها، وفي نفس الوقت قلّة حيلتها وعجزها في كثير من مواقف حياتها، زاداها جاذبيّة وإثارة استطاعت من خلالهما سليمان أن تورّطنا في تفاصيل حياة جدّتها سليطة اللسان، المنسوجة بحساسيّة سردية بصريّة قادرة على لملمة شواهد زمنيّة وأرشفة مبطّنة تتوارى خلف امرأة مسنّة تصارع حاضرها المتكلّس، وتناكف باستشراس كلّ من يزعجها.

تدور معظم أحداث الوثائقي في البيت النصراويّ القديم وبعض المشاهد الخارجيّة (الآسرة) مصوّرة في صالون حلاقة نسائي، في هذين الحيّزين ننكشف لأوجه عديدة للسيدة ذاتها: في البيت ندّابة ومكتئبة ومشغولة بأعمال المنزل المُنهِكة لها في سنّها المتقدّم، أحيانا تتحدّث برقّة مع ابنها الخمسيني المستلقي إلى جانبها في السرير، تتساءل عن معنى الحياة وقد نهشَ العمر قَدْرًا كبيرًا من صحّتها، قلقة وعصبيّة ومتذمّرة من أحوال العالم حولها ولا توفّر شتائم لباراك أوباما وأبو مازن، لكن جمّ غضبها ويأسها آتٍ من العاملات الأجنبيّات اللواتي تتوافدن واحدة تلو الأخرى إلى المنزل، تحبّهن في البداية لكن سرعان ما تضيق بهنّ ولا تخلو تعليقاتها من ملاحظات عنصريّة بحقّهن أمام صديقاتها ومصفّف شعرها.

هنالك تفاصيل دقيقة كوّنتها سليمان في مشاهد بليغة بصريًّا فيها تشريح لجسد جدّتها: لقطة مقرّبة لأصابع أرجل معقوفة تفصل ما بينها قطع قطنية وهي تعتلي ميزانًا يعانق عقربهُ بالكاد إشارة الخمسين كيلوغراما، بطلة مسنّة تتحدّث عن عذاباتها الأليمة في الماضي وهي تشدّ العقيدة بعنف من على وجهها المترهّل، انشغالها الدقيق بتسريحتها في صالون تصفيف الشعر وسعادتها المكبوتة وهي ترقب نفسها في المرآة، أمّا التوطئة السرديّة لشخصيّة موسوليني، وهو صاحب نصيب في عنوان الفيلم، فهي بلا شك ساحرة، اختارت سليمان منتصف الفيلم زمنيّا لتوليف قصّة الأخ فاحش الثراء الذي انتقل إلى إسبانيا من خلال شريط VHS. كان لهيام وموسوليني أخ صغير لم يعش طويلا سميّ هتلر واضطرّ الأهل بعد فترة في طفولتهم مناداة ابنهم موريس بدلا من اسم الزعيم الفاشيّ سيء الذكر. مقطع الفيديو الذي يظهر فيه حفل زفاف على تلفاز المنزل يتحوّل إلى قطعة هذيان في عالم أشباح: قصر كبير، حياة بذخ وثراء شديد، الشحرورة صباح تغني في حفل عيد ميلاد موسوليني، ويرافق كل هذا موسيقى كنسيّة وصوت ماريا كالاس من أويرا كاستا ديفا. لنرتطم بعدها مجدّدا داخل الدائرة المفرغة لحياة هيام وهي تشيخ على مدار السنوات الست التي صوّر فيها الفيلم.

من خلال التكوين في اللقطة السينمائية والاستعانة بأغراض وأجهزة إلكترونية تنقل سليمان بشاعريّة، فقاعةً زمنيّةً سقطت عنها الصلاحيّة تمامًا كجدّتها في منزلها الكلاوستروفوبيّ: تمثال مصغّر للينين، أعداد مطويّة من جريدة “الاتّحاد” كالحزب الشيوعي الذي أصدرها، غسّالة “زوهار” الإسرائيليّة التي راجت منذ الستّينات، دفتر أرقام هواتف مكتوب بخط اليدّ، سمّاعة أذن شفّافة تلعب دورًا في نقل أصوات العالم الخارجي إلى أذن هيام وإلينا. لكن بعيدًا عن الأغراض وتوظيفها في إخبارنا عن الشخصية الرئيسيّة وخلفيّتها، هنالك شواهد زمنيّة وأرشفة مُدمجة في تعبيرات وحديث السيّدة هيام تذكّر بطريقة كلام السيّدات الكبار في السنّ في الناصرة لدى وصفهم لذكرياتهم أو لصور أفراد عائلتهم بشكل يكاد ينقرض من حولنا، هنالك شيء بِكر في بدائيّة تقديس الصورة الملقاة داخل ألبوم صور ومخاطبتها لدى هذا الجيل، جادت علينا السينما الفلسطينيّة بهذا النموذج مثلا من خلال شخصية رومية فرح، عمّة المخرج ميشيل خليفي في فيلمه الوثائقي “الذاكرة الخصبة” الذي صوّر قبل أكثر من أربعين عاما وهي تخاطب صورًا معلّقة على حائط منزلها لأقارب لم تعد تراهم.

في حديثها مع رمّان أخبرتنا جونا سليمان (والتي عملت كمديرة كاستينج في أفلام فلسطينية أيقونية مثل: “الزمن الباقي” و “إن شئت كما في السماء” لإيليا سليمان و”عمر” لهاني أبو أسعد) أنّ عملها على “شقيقة موسوليني” كان تجريبيًّا إلى حدّ كبير وكانت تراودها الفكرة لمدّة عشر سنوات قبل أن توافق جدّتها على المشاركة في فيلمها رغبةً منها في ترك ذكرى ما للعائلة وفي مساعدة حفيدتها ربّما الحصول على جائزة أو شيء من هذا القبيل، وعن طريقة عملها مع جدّتها تقول إنّها تجنّبت الحديث المباشر وأرادت أن تنحّي جانبًا أيّة معرفة سابقة لها وأن تستكشف الموادّ المصوّرة تدريجيّا، استعانتها بكاميرا صغيرة تكاد لا تُلحظ مكّنتها من نقل التفاصيل اليومية داخل البيت في طبيعية شديدة، وبعد تراكم ما صوّرته على امتداد عامين بدأت تلحظ وجود ملامح لسرديّة ما وإمكانيّة بنائها سينمائيًّا. في الفترة الأخيرة من تصوير الفيلم ومع بدايات تدهور حالتها الصحية أكّدت تجنّبها مشاهد تستدرّ عطف المتلقّي لتشدّد “ليس هذا فيلمي” إيمانا منها بالحفاظ على حِفّة معيّنة لا تجرح حضور جدّتها على الشاشة بالرغم مثلا من فظاظتها وشتائمها أحيانا. أمّا فيما يخصّ البعد الفلسطيني المباشر كان ملحوظًا ابتعادها عن تصدير فلسطين في المقدّمة بشكل قداسيّ جافّ، النهج الذي بات عائقًا أمام السينما التي يصنعها الفلسطينيّون، وحجر عثرة في وجه جمال وحقيقة القصص الفرديّة للشخصيّات، هذا ما تخطّته سليمان واضعةً المنطلقات الفنيّة في صدارة انشغالها التعبيري، وعبّرت لرمّان عن رغبتها في التحرّر من المكان التقليدي والمليء بالكليشيهات، إذ حذفت مثلًا من الفيلم بعض المشاهد الجميلة، كمشهد تجلس فيه جدّتها أمام البحر مرتديّةً ما يعرف بقبّعة كيبوتسات، مع كلّ رمزيّة التأمّل أمام البحر فلسطينيّا، “شعرت أنّ جدّتي غير معنيّة أصلا بالحديث عن النكبة أو التهجير من بيسان، أرادت أن تتحدّث عن حاضرها، بل على العكس، كونها عالقة في بيتها في هذه الوضعيّة، تحضر روح وعقليّة “ناجية من النكبة” على غرار معايشات الناجين من المحرقة.” وعن طريقة عمل الفيلم أضافت أنّ صعوبات صناعة أوّل فيلم وثائقي طويل كانت في جوهرها داخليّة، وأكبرها انعدام الأمان الفنّي للنهوض بالعمل، “أنت تعيش وحيدا في المشروع” تقول جونا، “لم تكن هنالك إمكانية احتكاك بصناعة سينمائية وثائقية في المكان الذي تواجدت فيه و بالشكل الفنّي الذي أطمح إليه، ومن ناحية أخرى لم أُرد أن أملي على الفيلم تصوّرًا مسبقًا”، مضيفةً أنّ تجارب مخرجين كنيكولاس فيليبير وعمر أميرالاي كانت ملهمة لها على مستوى طريقة العمل واكتشاف الفيلم خلال صنعه، وتراهما صانعي أفلام بمعنى الكلمة ولا تحبّ تصنيف “المخرج الوثائقي”.

اختيار جدّة أو جدّ أبطالًا لأفلام وثائقيّة يبدو خيارًا جذّابًا لكثير من صنّاع الأفلام الوثائقيّة، شاهدنا منها عربيّا في السنوات الأخيرة : “المرجوحة” لسيريل عريس الذي تناول الشيخوخة وألم الفقدان من خلال حكاية جدّته وجدّه، “يا عمري” لهادي زكّاك عن جدّته التي تخطّت المائة عام وبدأت ذاكرتها بالاضمحلال، “جزائرهم” للينا سويلم حول انفصال جدّها وجدّتها الجزائريين في فرنسا بعد ستين عاما من الزواج، كلّ قدّم سرديّة خاصة ومختلفة على صعيد التناول الثيمي للشيخوخة أو التقدّم في السنّ، حيث تلك المسافة المشتركة بين ذاكرة الفرد وذاكرة العائلة أو الجماعة. سيبقى دائما الاختبار أمام المخرجين الخروج بما هو منعش وغير مكرّر في تناول المسنّ أو المسنّة، وفلسطينيّا هنالك نزعة ما مفهومة إلى تناول الجانب النكبوي على شكل شهادات مباشرة، وهذه نوعيّة لها دورها وأهميّتها في التوثيق، لكن ما قامت به سليمان هو بالفعل بناء سرديّة خارج القالب المتوقّع مسبقًا، وأرشفة فرديّة فيها نفس كوميدي خلقته من خلال التوليف الذكي والمتقن (المونتير أليكس بكري) لزوايا تصوير غير مُحافظة في التقاط جسد جدّتها، ودون تجميل لواقع تسمع فيه الجدّة إذاعة “صوت إسرائيل” بالعربيّة ومن خلال اتّصالها بالإذاعة واللجوء إلى النجوم والفلك تتساءل عن مستقبلها، النكبة حاضرة بكلّ تفصيلة دون البوح بذلك، نحن أمام بقايا إنسانة، تسكن بقايا مدينة، وتلملم بقايا زمن.