هذا الجزء الثاني. لقراءة الجزء الأول… هنا.

عن الجماعة العضوية والزمن

يتحدث مريد/السارد عن دخوله رام الله على طول السرد وإحساسه بالغربة، في المقابل هو يحاول استعادة جماعته العضوية بمنطق بندكت أندرسن في كتابه “الجماعات المتخيلة”، ويقول:

“تظاهرنا ضد حلف بغداد. وتظاهر أهل القدس ونابلس وباقي المدن. هزنا خبر استشهاد الطالبة رجاء أبو عماشة في تلك المظاهرات ونحن نرتدي الشورت. كنت أعرف أن منيف يخبيء المنشورات السرية في حذائه لينقلها من مكان إلى مكان دون أن يشك فيه أحد لأنه طفل. وكنا نتابع أخبار القبض على ابن عمنا بشير ونزور جارتنا في عمارة اللفتاوي أم بشير لنواسيها ونسأل عن أخباره.

تظاهرنا من أجل طرد جلوب باشا وتعريب الجيش الأردني، ورقصنا طربًا عندما تم ذلك بالفعل نتيجة تطورات سياسيّة لاحقة. تابعنا صراعات الأحزاب: الشيوعي، والبعث، و”الإخوان المسلمون”، على قدر إفهامنا كمراهقين. تابعنا الانتخابات التي جاءت بحكومة سليمان النابلسي. تلصصنا الاستماع إلى خطب جمال عبدالناصر من صوت العرب لأن الاستماع كان يعرض الشخص للشبهة وربما للمساءلة.

في رام الله طربنا لقرار جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس وتابعنا أخبار بور سعيد وصمودها. في رام الله رقصنا للوحدة بين سوريا ومصر وإعلان الجمهورية العربية المتحدة. وفيها بكينا يوم إعلان الانفصال. فيها دغدغتنا أحلام القوة بصواريخ القاهر والظافر وسمعنا لأول مرة بقرارات “الاشتراكية” الصادرة من مصر، وأصبحنا، نحن طلاب المدارس الصغار، نتساءل ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك المصطلح”(ص49).

بوجود مريد ومنيف وغيرهما من الفلسطينيين في داخل هذه الزمنية المشتركة والمنطلقة من اليومي المعاش إلى ما خارج الحدود، انبنى تعريف الفلسطيني وتعريف الآخر، وبالتالي تكونت الجماعة العضوية الفلسطينية المُتخيلة -بتعبير بندكت أندرسن- والتي تماهى معها مريد/السارد كفلسطيني في كل تلك الاستدعاءات برغم صغر سنه.

كيف يمكن للفلسطيني الآن تعريف هويته وتحديد حدود جماعته الفلسطينية المتخيلة، مع وجود حالة التذرر فلسطينيًا على الجغرافيا الفلسطينية بين داخل الخط الأخضر المحتل، والضفة والقطاع الغزي والمنافي؟

ولعل أول حوار ذاتي هوياتي داخل الجماعة الفلسطينية العضوية (فلسطيني – فلسطيني) يرد في الصفحة 50 حيث يقول السارد:

“وكيف نفسر اليوم، بعد أن كبرنا وعقلنا أننا في الضفة الغربية عاملنا أهلنا معاملة اللاجئين؟ نعم أهلنا الذين طردتهم إسرائيل من مدنهم وقراهم الساحلة عام 1948، أهلنا الذين انتقلوا اضطرارًا من جزء من الوطن إلى جزئه الثاني وجاءوا للإقامة في مدننا وقرانا الجبلية أسميناهم لاجئين! وأسميناهم مهاجرين!

من يعتذر لهم؟ من يعتذر لنا؟ من يفسر لنا هذا الإرتباك العظيم؟”

النماذج وتوازن النقائض، أو في الضفة الثالثة للبطولة

“في إحدى الوزارات رأيت معظم المدراء القادمين من الأيام التونسيّة أو البيروتيّة وعندما دخل الساعي بفناجين الشاي والقهوة قدمه أحدهم لي بالقول إنه “من أسود الانتفاضة الذين دوَّخوا الاحتلال.”(ص61)

ما معنى أن يكون المدراء والمسؤولون والسياسيون هم “من يخرب لك تفاهاتك اللطيفة بمهابة منصبه، ومهابة سائقه، ومهابة خدمه وحراسه السعداء؟”(ص54)

ما العلاقة بين سياسيين ومدراء ووزراء الفترة الأوسلوية الذين أتوا من بيروت وتونس وغيرها إلى حراسهم ومناصبهم وفلسطينهم وبين “أسد الإنتفاضة” السابق و”أبو الحبايب” الذي يقول النص عنه:

“كنا نصحو على صوت “أبو الحبايب” بائع الجرائد الذي لم يغير معطف الجيش الإنجليزي الذي كان يرتديه صيفًا أو شتاءً، وذيله الفائض عن قامته يلامس أرض رام الله كلها: “الدفاع”! “الجهاد”! “فلسطين”! الجرائد الثلاث احتجبت في لاحق السنوات (يذكرنا بندكت أنردسن في كتابه “المجتمعات المتخيلة” أن أحد أهم أدوات خلق الجماعة المتخيلة هي الصحافة: الكاتب)، أما أبو الحبايب فمن بين جميع عمارات المدينة، كان كان قدره أن يموت من شظية قتلته أمام بيتنا نحن في عمارة اللفتاوي.

عثروا على جثته في ذلك الصباح الكابي من حزيران 1967 والجرائد التي ظل يهتف باسمها عمرًا كاملًا تغطي وجهه وعينيه ومعطفه الطويل.

من أين جاء أبو الحبايب؟ أين أهله؟ الكل يعرفه ولا أحد يعرفه. أبو الحبايب أصابيته الشظيّة بعد أن أصابته الغربة في رام الله، التي لم يغادرها في حياته إلى مكان آخر. هل هو المواطن أم الغريب؟ من يشرح لك الفارق بينهما يا بيّاع الجرائد؟ ومن قتلك يا رجل؟ هل قتلتك الشظية أم قتلتك العناوين؟!”(ص50)

أبو الحبايب هو المرحلة السابقة على “أسد الانتفاضة” ذلك الساعي الذي دجنته سلطة رام الله الأوسلويّة، فأبو الحبايب لم يبق ليصل لتلك المرحلة من التدجين، وأسد الانتفاضة هو الفارق الموضوعي والقيمي بين رجالات السلطة الأسولوية من مدراء ووزراء ومسؤولين، وأبو الحبايب. فأبو الحبايب لم يكن أكثر من لاجئ، كلنا نعرف اللاجيء فينا، ولكنا لا نعلم عنه شيئًا كذلك. قتلته رام الله الجديدة كما قتلته العناوين، عناوين هزيمة حزيران 1967 التي هتف بالدفاع والجهاد في فلسطين ضد هزيمتها، هزيمتنا!

وإذا كان “وطننا هو شكل شكل أوقاتنا فيه”(ص51) فما شكل الوطن الذي قضى فيه ومن أجله “أبو الحبايب” وعاش فيه وله “أسد الانتفاضة”، في مقابل وطن مدراء ووزراء أوسلو؟!

أبو الحبايب هو الضفة الثالثة لفلسطين بين وطن ودولة.

مشهد

في الفصل الثالث، يستمر الكاتب/السارد في تأمل هويته والانكفاء على ذاته الفرديّة، ليتأمل شروخات ذاته الجماعيّة وانشطاراتها وتذررها، وكما كان قبله الراحلون محمود درويش، وحسين البرغوثي، وإدوارد سعيد يتأملون فضاء الهوية الأول وهو الاسم، فعل مريد/السارد، فاتحًا حدوده على قراءات تأويلية وتاريخية للأنا والآخر.

مشهد

للشجرة والأنوثة مركزية أساسية في الوجود الفلسطيني، بما يقتضي ذلك من تداعيات، فالارتباط بالأرض والآخر والزمان والمكان أساسي فيهما، ولعل هذا الارتباط يظهر جليًا في حالة التماهي الحاصلة بين التينة في “دار رعد” وإم طلال وإم عدلي (ص68 – 72)، ولعل هذا ما يفسر تغول سياسات الجسد والمكان الإسرائيلية.

سؤال الزمن:

“ماذا تفعل أجيال كاملة ولدت في الغربة أصلاً، ولا تعرف حتى القليل الذي عرفه جيلي من فلسطين؟

خلص. انتهى الأمر. الاحتلال الطويل الذي خلق أجيالًا إسرائيليّة ولدت في إسرائيل ولا تعرف لها “وطنًا” سواها، خلق في الوقت نفسه أجيالًا من “الفلسطينيين الغرباء عن فلسطين” ولدت في المنفى ولا تعرف من وطنها إلا قصته وأخباره. أجيالًا يمكنها أن تعرف كل زقاق من أزقة المنافي البعيدة وتجهل بلادها. أجيالًا لم تزرع ولم تصنع ولم ترتكب أخطاءها الآدميّة البسيطة في بلادها. أجيالًا لم ترَ جداتنا يجلسن القرفصاء أمام الطوابين ليقدمن لنا رغيفًا نغمسه بزيت الزيتون، ولم تر واعظ القرية بحطته وعقاله وورعه الأزهري، يقلد إمرؤ القيس، في الاختباء في كهفٍ جانبي يتلصص على صبايا القرية ونسائها وهن يخلعن ملابسهن ويغطسن، عاريات تمامًا، في بركة عين دار”(ص74).

الحداثة كمنظومة ضبط ورقابة، تحمل في داخلها شروط مقاومتها -كأي منظومة-، ولعل هذه هو السبب الأساسي في المغالطة التي يقع فيها السارد، فحالة التقابل بين “الوطن” الذي لا تعرف غيره أجيال الإسرائيليين، لا تجعل من “الغربة” معادلًا موضوعيًا لها، وإلا كان الإسرائيلي المستوطن صاحب (ال)”وطن” لمجرد أنه ارتكب أخطاءه الآدمية البسيطة في فلسطين المحتلة، وكانت تكفي جلسة القرفصاء لإحدى جداتنا في عمان أمام الطابون ليصبح المنفى وطنًا!

ثمة مغالطة موضوعية ومفاهيمية هاهنا يتشربها النص ويجترها من بنيّة الحالة الاستعمارية/الاستيطانية الحداثية الإسرائيليّة، واستحواذها على القيمة والزمان، وهي نفس الفكرة التي استبطنتها مقولة بن غوريون بأن الأجيال اللاحقة على النكبة ستنسى، وإلا فلماذا لم يصبح الإسرائيليون مواطنون بالمعنى الفلسفي القيمي (بماذا يفسر الكاتب تنامي معدلات الهجرة العكسيّة من إسرائيل، وفشل المنظومة الاستعمارية في جميع نماذج وجودها السياسية والبراغماتيّة (حل الدولتين، التنسيق الأمني، حل الدولة الواحدة وغيرها)؟، وبماذا أيضًا يفسر الكاتب الخطاب المجتمعي للفلسطينيين في المنافي بشأن حق العودة، والنفس المقاوم اجتماعيًا وثقافيويًا لخطابات السلطة الفلسطينية التي تتنازل فيها عن حق العودة؟

ثنائية القرية والمدينة

الثنائيات في الإدراك هي أنماط سيطرة وإخضاع مفاهيمية، وبالتالي فهي تدين بولائها للطرف الأقوى، فحصر الظاهرة -أي ظاهرة- إنسانيّة في الثنائيات، يضمن لها جمودًا وصلابة لا يمكن معهما تفكيك الظاهرة وإعادة تركبيها، ما يخرج بها -أيضًا- من حيز التاريخي لحيز الأسطوري، ومن نماذج الثنائيات: الحداثة والتراث، التخلف والتقدم، الخير والشر، وما إلى ذلك.

المنظومة الاستعمارية الاستيطانية كأي منظومة قمعية وسلطوية، في نموذجها الحداثي حصرت الفلسطيني ضمن ثنائيّة القرية و المدينة، فسيطر الاحتلال على المدينة الفلسطينية (يافا، حيفا، عكا، اللد، الرملة، القدس والخليل… إلخ) وحصر الوجود الفلسطيني في القرية، وبالتالي قدم نفسه سرديًا ضمن ثنائية القرية التي تمثل التخلف والرجعية والبنية الأبوية الهيراركية، والتي انحبس فيها الفلسطيني عن الاندماج في واحة الحداثة و الديموقراطيّة في المنطقة في نموذجها الأسمى وهو المدينة الإسرائيلية، وبالتالي فإن أيّ استعادة فلسطينية لنموذج مديني يجب أن تتم من خلال ثنائية التقدم والتخلف التي يُسيطر عليها الإحتلال، وهذه السيطرة ليست فقط موجهة إلى المدينة الفلسطينية مثل رام الله (باعتبار موقعها المركزي في النص) ولكنه كذلك موجه إلى القرية الفلسطينية، يقول السارد:

“قالت لي رام الله في الأيام الماضية الكثير عن أحوالها التي أعاقها الاحتلال. والآن هاهي القرية تقول الكلام ذاته.

حتى في لحظة “الزيارة بعد مرور الزمن” التي تغري أعتى الواقعيين بالهيام في الغمام الرومانسي، لم أجد بديّ دمعًا أذرفه على ماضي دير غسانة ولا شوقًا لاستعادتها على هيئة طفولتي فيها.

لكن أسئلة عن جريمة الاحتلال هي التي جعلتني أفكر في مدى “الإعاقة” التي يمارسها الإسرائيليون.

(…) إنهم لن يتركونا نرتفع بالقرية غلى ملامح المدينة أو نرتفع بمدينتا إلى رحابة العصر. لنكن صادقين، ألم نكن نتمنى حياة المدينة ونحن في القرية.

ألم نكن نتمنى الخروج من دير غسانة، المحدودة والصغيرة، الأبسط من اللازم، إلى رام الله والقدس ونابلس؟

ألم نكن نتمنى لتلك المدن أن تصبح مثل القاهرة، ودمشق وبغداد وبيروت؟

إنه العطش إلى العصر الجديد دائمًا.

الإحتلال تركنا على صورتنا القديمة. وهذه هي جريمته.

إنه لم يسلبنا طوابين الأمس الواضحة بل حرمنا الغموض الجميل الذي سنحققه في الغد.”(ص83)

عن أي غموض يتحدث الكاتب وهو ابن البنيّة الحداثيّة -كما يبدو من خطابه- قد انتصر للثنائية الحداثية التي أنتجتها البنية الاستعمارية، ويصادق بخطاب فصامي -كريه- على موضعة الفلسطيني حصرًا في “القرية”، حتى لو كانت له مدينة؟!! أليست تلك أيضًا جريمة تتطابق مع جريمة الإحتلال؟! يقول عز الدين الخطابي المناضل ضد الاستعمار الفرنسي: “الهزيمة تأتي من الداخل دومًا”.

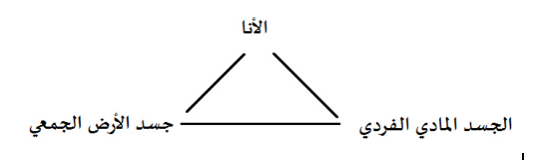

يمكن تحليل مركزية القرية في مقابل المدينة من خلال نمط الإنتاج الريفي في فلسطين، حيث تتكون الأنا من تشابك بالمستويين الأيديولوجي والمادي بين جسد الفلاح وجسد أرضه الجمعي المنتج للتكون أناه الجمعية والفردية على حدٍ سواء، كما يتضح من خلال الشكل التالي:

وقد مرت تلك العلاقة الإنعكاسية بين الأنا والأرض إلى انكسارات سببتها حالة الفقدان التي مر بها الفلسطيني، وبالتالي انعكس ذلك على “جماعية” الذات الفلسطينية والجسد الفردي، وجدير بالذكر هاهنا أن أحد أنماط المقاومة لدى الفلسطيني لغويًا كانت كلمة “البلاد” فالقرية تسمى “البلد”، أما فلسطين ككل تسمى “البلاد”، وهو لفظ على اتساعه يوحد ما مزقته السياسة من جسد الأرض الجمعي.

وبنفس التواطؤ تستبطن الدولة وطنية الحديثة المابعد استعمارية تلك الثنائيات، وتضع الفلسطيني في منافيه ضمن ثنائيات قمعية أخرى مشابهة مثل البداوة و الفلاحة، من أجل التعمية على منطلقات المشترك بين المجتمع المستضيف للمنفي وبينه.

الريفيون والشعر

من ضمن مشاهد الفصام التي يعاني منها السارد، أو ما يمكن تسميته بالعقدة الدونية للأخر والتعالي على الذات، أنه بجانب ما سبق من استبطان السياق الحداثي بشأن القرية والمدينة، هو يستعيد هذا النسق في نظرته إلى جمهوره الفلسطيني فيقول:

“لأول مرة في حياتي ألقي قصائدي أمام صفوف متتالية من ريفيين يرتدون الحطة والعقال. فيهم ابن الثامنة وابن الثمانين. معظمهم لم يدخل في حياته مسرحًا ولم يقتنِ ديوانًا واحدًا من الشعر.”(ص100)

وبرغم أن السارد، في نفس الصفحة، يعترف:

“لايوجد جمهور محايد يا صديقي. لا يوجد جمهور بريء تمامًا. لكل فرد تجربته الحياتيّة والإنسانيّة مهما كانت بسيطة.”(ص100)

هل الشعر هو إذن المحايد لذا لم يستطيع تذوقه هؤلاء الريفيون؟ أم أن الإمتحان الذي يتعرض له شعره هو امتحان الحداثة في مواجهة التخلف، هؤلاء الريفيون الذين لم يدخلوا يومًا مسرحًا ولم يقتنوا ديوانًا!!

“نعم. كان كل شيءٍ حولي، وكل شيء في داخلي يحتم على أن أبدأ قصيدتي في رثائه (ويعني “منيف”: الكاتب). أردت أن أعيده إلى هنا محمولًا على لغتي”(ص100)

لماذا العودة تبدأ برثاء الأموات، أم أن العودة لتتحقق يجب أن يرث الموت أحدنا: الفقيد أو الموجود على لغة ليست محايدة، بل محملة بالمعاني والمفقودين، في مقابل جمهور خارج نطاقها الحداثي هو أيضًا غير محايد.

“ما الذي تعرفه دير غسانة منك يا مريد؟

ما الذي يعرفه منك أهلك الآن؟

ما الذي يعرفونه مما مر بك ومما شكل وجدانك، ومعارفك، اختياراتك، وصفاتك الإيجابية والسلبية، طوال ثلاثين سنة عشتها بعيدًا عنهم؟ ماذا يعرفون عن لغتك؟ التي اختلطت فيها ما يشبههم وما يخالفهم، لغتك في الذهن وفي القول وفي الصمت والعزلة والخصومة والرضى؟”(ص101)

إذن تلك اللغة التي لا يعرفها أهل دير غسانة ولا يعرفون من عليها قد لا يعرفون “منيف” التي حملته لهم عليها في الرثاء، ما قد يحل تلك المعضلة هو انفتاح دير غسانة على آخرهم الفلسطيني في المنفى، وكذلك خروج السارد من قوقعته الحداثيّة الاستعلائيّة المشبعة بالثنائيات، فالوطن كما لن يبدأ بالرثاء، لأنه لم يمت على عكس منيف، فالوطن ليس خارطة تتحدد بما يقابلها من منافي فقط.

بين الشجرة والحقيبة

للوقت أحاييل كثيرة وغواية مطلقة، ولعل الدين كان مصيبًا عندما بنى حول “الدهر” سورًا من التحريم والمنع المقدس، في الحديث القائل على لسان النبي، متحدثًا على لسان ربه، قائلًا: “لا تسبوا الدهر فأنا الدهر”(٧)! امتلاك الزمن هو ما يضمن سيولة الظاهرة (بحسب عالم الاجتماع “زيغمونت باومان”)، وبالتالي كانت بؤرة أخرى هي لحظة زيارة السادات للكنيست بالنسبة للعرب عمومًا، وللفلسطينيين خصوصًا:

“أنا لا أعيش في مكان أنا أعيش في الوقت. وفي مكوناتي النفسية. أعيش في حساسيتي الخاصة بي.

أنا ابن جبل واستقرار. ومذ تذكر يهود القرن العشرين كتابهم المقدس، أصابني الرحيل البدوي. وما أنا ببدوي.”(ص110)

إن الاحتلال بموضعته للفلسطيني خارج “الزمان”، وليس فقط المكان، يضعه خارج القدرة على الفعل والتأثير، لذا تحول الوجود الفلسطيني إلى خطابات تعبيرية خارج زمانية، أو أنها تنحصر فقط في الحيز الزمني الشخصي، مثل اغترابه -الكاتب/السارد- عن زيت الزيتون وتحول وجوده الشخصي إلى معركة للخلاص الشخصي، ولا يستلزم ذلك أبدًا تضادًا مع الخلاص الجماعي للفلسطينيين، إنما يؤدي إلى تذرر الجماعة الفلسطينية العضوية إلى أفراد، وتحول فكرة فلسطين الجامعة إلى ثيمات شخصية سلبية غير فاعلة (زجاجة زيت الزيتون/مفتاح البيت قبل 1948/ الحطة الفلسطينية وغيرها).

ويتحول الأثر الرمزي إلى معركة فردية فلسطينية، بقدر ما تطور بعضها إلى حدود لرسم الجماعة العضوية الفلسطينية، إلا أنها لم تنج من الاختزال وضيق حدود الممكن السياسي الذي تحدده الأنظمة السياسية والاجتماعية في المنافي لها (الحطة الفلسطينية في الأردن، واللهجات في لبنان مثلًا)، ويغدو ضبط زمنها لتلك العلامات السيميائية هو محاولة فردية لضبط زمن الذات الفلسطينية وتحديد موقعها في العالم:

“ولأنني أحب للنبتة أن تكون منسجمة الأطراف والزوايا والاستدارات، أنقلها من مكانها إلى نقطة أقرب للشمس لأجعلها تواجه الضوء بجانبها الذي كان محجوبًا. أتركها في وضعها الجديد أيامًا تكفي لضبط إيقاع أوراقها وأنغام نموها إلى الأعلى، إلى فوق، ثم أعيدها إلى مكانها المعهود في الغرفة.”(ص111)

بلفظ آخر رمزية الحياة الطبيعية المرتبطة بثيمة الأرض الفلسطينية، من الشجرة “التينة” في مركز البيت التي تجمع العائلة الفلسطينية (كالطابون مثلًا) والتي تسير في الزمن ندًا بند للذات الفلسطينية إلى نبات يوجد في وعاء على شباك المنفى.

ولذا فمن الطبيعي أن يتحول الوجود الفلسطيني إلى وجود مرتحل ذاتيًا وبقدر ما يجمعه الارتحال والإغتراب (ممثلًا في حقيبة سفر كما يقول محمود درويش أو غرفة في فندق كما يقول السارد مريد البرغوثي هاهنا في النص) إلا أنه يفرقه في تحول هذا الإغتراب إلى معضلة فرديّة ذاتيّة تتوازى مع المشترك.

لعل المفيد في هذا المونولوج الذاتي على نصيب الذات من ذاتها ومن جماعيتها، أنه يدفع إلى تأمل مؤسسات الهويّة الأولى (كالإسم والعائلة)، وهذه ثيمة فلسطينية أسس لها المنفى، يقول إدوارد سعيد في أول سطر من مذكراته “خارج المكان”: “كل العوائل تخترع أولادها وأطفالها، تعطي كل فردٍ منهم قصة، وشخصيّة ومصيرًا، حتى أنها تعطيه لغةً.”، وكذلك فعل محمود درويش وحسين البرغوثي، وغسّان كنفاني، وجبرا إبراهيم جبرا وغيرهم، في تحقيق لمقولة لإدوارد سعيد بـ”أن على كل فلسطيني أن يحكي قصته”. ويبدو أن مريد ليس استثناءً فهو يسرد تلك القصة المخترعة له ولعائلته على طول الفصل الخامس من النص.

الملهاة والمأساة

بعيدًا عن خلط إبن رشد الشهير في ترجمته للمأساة بالكوميديا، فثمة ارتباط عضوي بين الصنوين: المأساة والملهاة، فقد تغير العالم في نظر الفلسطيني بعد الاحتلال، وتغير الفلسطيني في نظر العالم، وتحولت أشياء العالم البسيطة إلى مركزية لدى الفلسطيني لا بالمعنى الفردي ولكن الجمعي كذلك، ما يدفع المأساسة لحدود الملهاة أحيانًا، حينما تخرج عن ظل الفلسطيني إلى ظل غيره، فأي الشعوب تزغرد عندما يستشهد أحد أبناءها أو إحدى بناتها؟! (وسنبكي كثيرًا، يومًا ما!).

هذا ما حدث بالنسبة للتليفون في حياة الفلسطيني:

“التليفون، بعد انقراض زمن الرسائل، هو الرابطة المقدسة بين الفلسطينيين!

في الضفة وغزة تطور التليفون فأصبح بيليفونًا محمولًا ومتنقلًا في جيوب مسؤولي السلطة الوليدة بشكل يثير استفزاز المواطنين العاديين. إنهم مستفزون رغم علمهم أن الخطوط العادية غير متوفرة في الضفة الغربية وغزة وأن في هذه المسألة نوع من الاضطرار.”(ص131)

وبقدر ما كان هوس الحداثة بالسيطرة على الزمان والمكان كانت منتجاتها كذلك، والهاتف هو أداة للتغلب على الجغرافيا والزمن، وبذلك يعطي إحساسًا للبشري بالسيادة على ما لم يمكنه يومًا التسيّد عليه: الجغرافيا/المكان والتاريخ/الزمان؛ إلا أنه فيما يتعلق بالفلسطيني الذي أنتجته السياسة الحداثيّة وقدمت له بجانب التكنولوجيا منتجًا حداثيًا تاريخانيًا وهو الدولة الحديثة الذي أنتجتها أوسلو، كانت”سيادتهم الشخصيّة التي لا تتناسب مع غياب سيادتهم الوطنيّة ولا مع مظهر سيادة الفلسطينيين عمومًا ضمن ترتيبات أوسلو العجيبة”(ص132)، ما جعل الفلسطيني دائمًا على موضع تماس وشك ومسائلة لمفهوم دولة أوسلو، التي أجادت في إحاطة نفسها بنماذج ثقافويّة إستهلاكية لتعريف جماعتها العضوية التي تنبثق فقط من الجغرافيا الفلسطينية الممزقة بين ضفة غربية وقطاع غزي، متناسين أنّ:

“طريق أوسلو قد تقودنا إلى الاستقلال وقد تقودنا إلى الجحيم. وعلينا أنّ نطور أداءنا في كل شيء إذا أردنا تجنب المصير الثاني”(ص135)

وكعادة منظومة الحداثة المنبثقة من المركزيّة الغربيّة، تحولت “المقاومة” (التي رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وحدهما، الموافقة على صياغتها في الأمم المتحدة على أنها حق الشعوب في انتزاع تقرير مصيرها، في الثمانينات من القرن الماضي، وقدما في المقابل تعريفًا ضبابيًا ومتحيزًا للـ”إرهاب”) في أدبيات السلطة الفلسطينية وثقافتها الممأسسة إلى إرهاب في حين أنها النموذج الفلسطيني الأسمى في نقد وتفكيك المركزية الغربية القمعيّة وانتزاع حق تقرير المصير بالانتفاضة التي: “والله العظيم لعبوا فيها عن قصد ولغوصوها من شان الناس تنبسط على توقيفها”(ص137). وبالتالي تغيرت فلسطين، لأن مصيرها والحق في تقريره لم ينتزع بعد، ففلسطين في الستينات حيث نكسة حزيران تختلف عن فلسطين التسعينات بعد أوسلو وتحول فلسطين التاريخية إلى فلسطين السياسية: “هذه إذًا رام الله التسعينات وليست رام الله الستينات. لم أكن لأعرف تفاصيلها المستجدة بدون شروحات الأصدقاء”(ص140)، يمكننا هنا أن نتساءل سؤالًا صحيًا ومشروعًا للغاية وهو: هل هوية الفلسطيني في الستينيات والأربعينيات وحتى قبل ذلك مختلفة عن هوية فلسطيني التسعينيات والألفية بعدها؟ طالما أن “مكان” الهويّة قد تغير واختلف، وهل نحن بحاجة إلى من عاصر الاختلاف والتحول ليعرفنا إلى هويتنا التي نسكنها، ماذا لو فقدنا الجيل الذي عاصر النكبة والجيل الذي عاصر هزيمة حزيران والجيل الذي شهد نكبة أوسلو؟ هل يمكن أن تتحقق حينها مقولة بن غوريون أن الجيل المولود في المنافي سينسى فلسطين؟ وإلى أي يمكنها أن تنكمش أكثر فلسطين؟

ما الذي يحتاجه الواقع المأساوي للفلسطيني؟

هل تقتله المباشرة في السرد؟ وهل ثمة مباشرة أكثر وأوضح من قتل الإسرائيلي للفلسطيني كل يوم؟ أم أننا كفلسطينيون بحاجة للمجاز المتخيل والرمز، لنتمكن دومًا من المقاومة كما يقول بيير بورديو أن العنف الحداثي للدولة هو عنف مادي، بينما قدرة المقاومة الرمزية هي التي تنتصر. إن انفتاح الهوية على الرمزي والمجازي والمتخيل هو ما يضمن لها دينامية عالية وقدرة على المواجهة “إن التعدد الذي تجده الهوية الحديثة عبئًا والذي تبذل المؤسسات الحديثة جهدًا للقضاء عليه (حيث يجني كلاهما طاقته الإبداعيّة المريعة من هذا المقصد بالذات) يبدو مجددًا هو القوة الوحيدة القادرة على الحد من القوة التدميرية المهلكة للحداثة ونزع فتيلها”(ص170)، بمعنى آخر إن انفتاح الهوية الفلسطينية على الآخر (مأساة اليهودي والجنوب أفريقي والمقموعين حول العالم) والزمان والمكان والذات وحواراتها الداخلية هو الذي يضمن لها قدرة على المواجهة والانتصار، أن أن المباشرة في السرد الفلسطيني للذات الفلسطينية وتكوين الجماعة الفلسطينية قتل لهما:

“كنت متفقًا مع محدثي في أن هذا الوضع ليس مبررًا كافيًا للمباشرة السياسية والانكشاف الفكري في الشعر الفلسطيني لا في داخل الوطن ولا خارجه. ولاستغراب الجميع قلت أن الفكاهة والسخرية عنصران لا بد منهما للكتابة العربية و الفلسطينية.

إن واقعنا المأساوي لا ينتج كتابة مأساويّة بحت.”(ص146)

“الوضع مأساوي لكن المأساة مشوبة دائمًا بالملهاة لأنها بلا جلال. إننا نسقط على السكت. بدون ذلك الدوي المصاحب لسقوط البطل المأساوي في التراجيديا الإغريقية أو الشيكسبيرية. الماكينة الإعلامية الجهنميّة تطمس معنى السقوط، وتصوره لنا انتصارات ونهوضًا.

هذا مالم يكن متاحًا في المآسي العتيقة حيث يقول هملت: “ثمة شيء عفن في الدنمارك” وينتهي الأمر.

إنك لم تكن تجد برنامجًا إذاعيًا أو تلفزيونيًا في الصباح التالي، يقرر لك أن المدعو ويليام شكسبير رجل تافه ومغرض ولا علاقة له بنضال الشعب وأن كل شيء في الدنمارك على ما يرام وخصوصًا قيادتها الرشيدة! ولن تجد مقالًا في صحف الصباح الشمالي. يضع يديه على خاصرتيه، ويدلق لسانه إلى الأمام، صائحًا في وجه المسكين ويليام ابن السيدة أم ويليام:

وما هو البديل يا سيد شكسبير؟

ألم يقل أنور السادات أنه سيصفق لمن يستطيع أن يحقق أفضل مما حققه هو بمبادرته التاريخيّة؟

من أين للتعيس أوديب ببلاغة تنقذه من مآسيه بهذه البساطة!”

لكن ..”الحياة تستعصي على التبسيط كما ترون!”(ص151)

التهووي، أو ممارسة الهوية بين الإنية، والهو

من لحظات انفتاح الذات والهوية على الآخر وعدم انحباسها في ظلها وتقديسه، يقول الكاتب:

“شاهدت برامج التلفزيون الفلسطيني لأول مرة هنا. كنا طوال السنوات الماضية نصوغ المسميات التي نفتقدها كمشردين في بلاد الناس، من باب الخيال:

الخطوط الجوية الفلسطينيّة،

الشرطة الفلسطينية،

التلفزيون الفلسطيني،

الحكومة الفلسطينية، إلى.. إلخ.

التلفزيون مبسوط من كل شيء! ككل التلفزيونات العربية! وكذلك الإذاعة!

سألني المذيع في مقابلة أجريت معي في مقر الإذاعة الفلسطينيّة في رام الله: ألسنا شعبًا معجزة؟ شعبًا مختلفًا؟ وطنًا مختلفًا؟

قلت له: مختلفون عن من بالضبط! وعن ماذا! كل الشعوب تحب أوطانها وكل الشعوب تحارب في سبيلها إذا اقتضى الأمر. الشهداء يسقطون من أجل قضاياهم العادلة في كل مكان. المعتقلات والسجون مكتظة بمناضلي العالم الثالث والعالم العربي في طليعتها. لقد عانينا وقدمنا تضحيات بلا حد. لكننا لسنا أفضل ولا أسوأ من الآخرين. بلادنا جميلة وكذلك بلاد الآخرين. علاقة الناس بأوطانهم هي التي تصنع الفروق فإذا كانت علاقة نهب ورشوة وفساد تأثرت بذلك صورة الوطن.

ولما سألني عن شروط الإذاعة الناجحة قلت:

إنّ عليها الابتعاد عن السلطة.”(ص145)

الرعشة

إذا كان لنا أن نستعيد بعضًا من نظريات اللغويين واللسانيين عن اللغة وأثرها الإجتماعي، فإن “ارتباك المعنى وإختفاء الرعشة”(ص168) الذي يشير إليه الكاتب بشأن انقسامات اللغة المستخدمة التي تصف “نصرًا” فلسطينيًا ولكن بأدوات الإحتلال، ونعني أوسلو، حوّل معاني بعض الرموز الفلسطينية التي كان لها أثمان غالية إلى لا شيء.

“كان رفع علم فلسطيني صغير حتى على أسلاك الكهرباء في الشوارع، يكلف الشاب حياته. كان جيش رابين يطلق النار ويقتل من يحاول رفع علم واحد. ورغم ذلك قدمنا الشهداء طول الإنتفاضة من أجل رفع العلم. الآن العلم في كل مكان وراء طاولة كل موظف، مهما صغرت وظيفته.

يزعجك غياب الرومانسيّة من الأمر؟

بل غياب السيادة الفعلية التي يعنيها العلم المرفوع.”.(ص169)

السياسة أحدثت انفصالا بين المعنى والرمز، فما عاد العلم يمثل الوطن، بات رمزًا بلا معنى، ولهذا انعكاسه على الهوية، باتت ملأى بالرموز وغابت عنها المعاني.

” لا يعرف العالم من القدس إلا قوة الرمز. قبة الصخرة تحديدًا هي التي تراها العين فترى القدس وتكتفي.

القدس الديانات، القدس السياسة، القدس الصراع، هي قدس العالم.

لكن العالم ليس معنيًا بقدسنا، قدس الناس. قدس البيوت والشوارع المبلطة والأسواق الشعبية حيث التوابل والمخللات، قدس الكلية العربية، والمدرسة الرشيدية، والمدرسة العمرية.”(ص170)

كل الصراعات تفضل الرموز. القدس الآن هي قدس اللاهوت. العالم معني بـ”وضع” القدس، بفكرتها وأسطورتها، وصحيح أن الأسطورة هي شكلٌ من أشكال المجاز، إلا أن مجازات القداسة تقوم أول ما تقوم على تعطيل التأويل، بالترميز.

هويتنا قتلتها رمزيتنا، واستحوذ عليها الاحتلال، مالم نقم في داخلها من خلالها ومن خارجها لن نكون إلا مجازًا ميتًا كأساطير معلقة لفلسطين الفكرة الخالدة.

هل أصابنا التباس المعنى وإختفاء الرعشة؟ ثمة شيء عفن في فلسطين، فهي تبدو من الخارج أجمل كثيرًا!

هوامش

١- مريد البرغوثي، رأيت رام الله، المركز الثقافي العربي، 1997.

٢- نحت لفظة “هووي” يأتي بأثر من الكاتب والمتفلسف فتحي المسكيني، حيث يقارب بين المضامين كممارسة في اللفظتين: هووي وهوياتي، فالثانية بالنسبة له مرتبطة بموضوعة الهوية، أو مكونها، إنما الأولى: “هووي، تستلزم إشارة إلى هو كفعل، فتصبح الهوية ذهابًا إلى الـ”هو” الآخر في الهوية، ليصبح فعل التهوي غير منفصل لا عن الذات ولا الآخر/الهو ولا عن الرحلة بينهما. مع التأكيد على التحيز الجندري فيها.

٣- بحسب أدبيات منظر الماركسي الفرنسي هنري لو فيفر (1901 – 1991)، وأشار قبله الي شاعرية المكان ومضامينه المجازية الفيلسوف الظاهراتي غاستون باشلر (1884 – 1962).

٤- جريدة الأخبار اللبنانية، العدد 3042، بتاريخ 25 تشرين الثاني لعام 2016.

٥- وردت هذه المقولة ضمن مقولات عديدة تعليقًا على حرائق الكرمل في فلسطين المحتلة على شبكات التواصل الاجتماعي، يحتفظ الكاتب بخصوصية صاحب المقولة.

٦- بول ريكور، الذاكرة والتاريخ والنسيان، الكتاب الجديد، ترجمة جورج يزناتي، بيروت، 2009، ص32.

٧- حديث قدسي، أخرجه البخاري ومسلم عن أبو هريرة..

البحث كاملاً متوفر هنا بصيغة PDF.