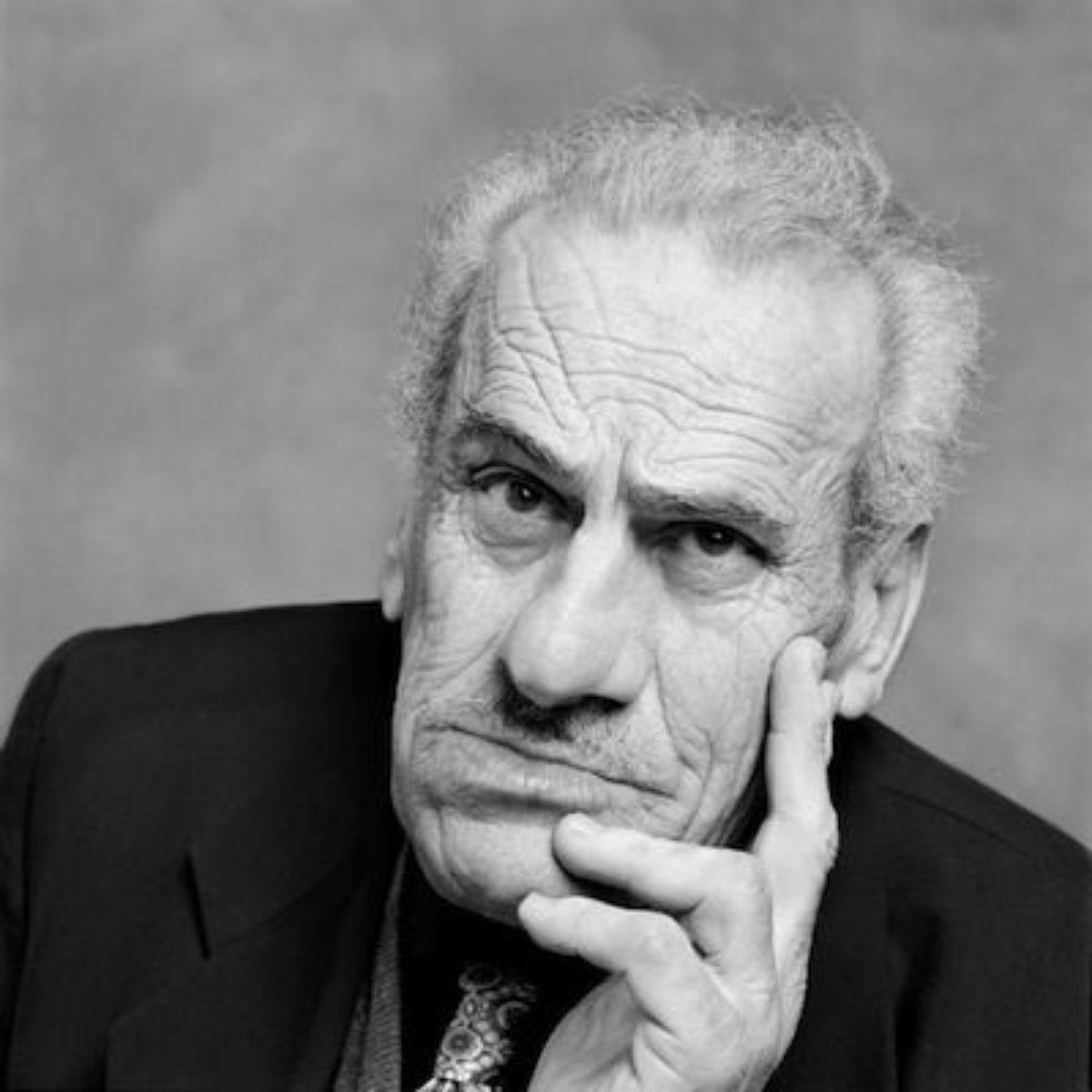

تأخّر طه محمد عليّ (1933 – 2011) في كتابة الشعر، وتأخّر في النشر، وتأخّر الاعتراف به. فقد ظهرت قصائده الأولى بداية السبعينات، بعد الأربعين، ونشر مجموعته الشعريّة الأولى في الثمانينات. لذا حين تكرّس الشكل الجديد لقصيدة النثر في الساحة الشعريّة العربيّة، كان طه محمد عليّ لم ينشر ديواناً له بعد، مُكتفيا بنشر قصائد عرّفت به في الداخل الفلسطينيّ دون أن يضمن هذا له حضوراً واسعاً. بذا لم تساهم قصيدته في الحراك والحوار الشعريّ في فلسطين إلا متأخّراً، من خلال قصائده المنشورة في المجلات الأدبيّة المحليّة، وظلّت مشاركته في الهامش حتى سنين السبعينات. مع أنّ قصائده كانت منذ البداية قصائد نثر ناضجة، مُلفتة بخصوصيّتها، وبصوته الشخصيّ شديد الحميميّة، ومن خلال كسره لأنساق الكلام التقليديّة، والاشتطاط فيه إلى جهات غير متوقّعة كما يشير الشاعر نوري الجرّاح، ليصبح بذلك واحداً من أبرز من كتب قصيدة النثر داخل فلسطين في الربع الأخير من القرن العشرين وبداية الألفيّة الثانية.

يُقارَن طه غالبا بمحمد الماغوط، الذي تشير بعض المقالات إلى تأثرّه به، وهذا موضوع يحتاج للدراسة والنقاش. لكنّ الجليّ في تجربة طه هو أنّ الخيارات الفنيّة التي اعتمدها منذ بداية كتابته للشعر، وكتابته للقصّة، لم يكن من الممكن أن تقوده إلى كتابة شكل آخر غير قصيدة النثر التي انتهجها في كلّ مجموعاته الشعريّة منذ ديوانه الأوّل “القصيدة الرابعة وعشر وقصائد أخرى” عام 1983 إلى ديوانه الأخير “ليس إلا” عام 2006. لم أقع له على قصائد شعر تفعيلة، ولا يبدو أنّه تطوّر وانتقل من شكل شعريّ إلى آخر كما هو حال معظم الشعراء الفلسطينيين، بل وكأنّ هذا الشكل الشعريّ ولِدَ لديه دفعةً واحدة. فتجربته الريفيّة، وبساطته، وانتمائه لشخصيّات من بيئته الاجتماعيّة، مُقتبسا أقوالها وموظّفا لغتها في قصائده، كان لا بدّ لمجمل هذه الخيارات جميعا من أن تدفعه لاعتماد شكل شعريّ “فضفاض”، تستطيع فيه الشخصيّات البسيطة حدّ السذاجة أحياناً من التعبير عن وجودها في الواقع من خلال شكل أدبيّ رحب، ليس مأخوذا بأيّ وزن أو معيار فنيّ بقدر انشغاله بتمثّل الواقع وتعرّجاته في أكثر أشكاله ماديّة. وهذه التلقائيّة، واللهجة الساخرة، والمباشَرَة في الوصف، والجرأة على توظيف العاميّة المحكيّة، وأخذ الشعر إلى حدود الكلام اليوميّ العادي، إلى حدّ توظيف الأدعية الدينيّة، كلّ هذا كان مبنيّا في الحقيقة على رؤية شخصيّة، شديدة الخصوصيّة، للحياة والأدب، ومن خلال تقاطع وتطابق شبه كامل بينهما. لذا فقصيدته أصيلة، لم تكن ثمرة معرفة أو قناعة نظريّة أو فنيّة بحتة بل طريقة حياة وتفكير وكتابة.

وإذا أردنا أنّ نعقد مقارنة بينه وبين شعراء جايلهم كمحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زيّاد وغيرهم، فإنّنا نجد في قصائده المتأخّرة نقدا اجتماعيّا، وسخريّة من القيم الأبويّة في مجتمع تقليديّ، وهو ما يقلّ ويندر عند هؤلاء الشعراء، حيث ينحصر النقد لديهم في الغالب بالنقد السياسيّ. فقصيدة “راضي وراضية” لطه تقدّم بلغة بسيطة من خلال حوار بين الزوجين هرميّة العلاقات العائليّة في مجتمع فلسطينيّ ريفيّ الطابع، وتقليديّ في تراتب القيم بين المرأة والرجل. وما يميّزه عن غيره من الشعراء الفلسطينيين أيضا، أنّ تناوله لصورة الأرض لم يكن رومانسيّا كما يبدو في قصائد مجايليه، أو تشفّ عنها معاني مقدّسة، لتبدو أنّها الجنّة المفقودة والحلم المستحيل، كما نجد ذلك بشكل خاص في قصائد الشعراء الفلسطينيين في المنفى، والتي طبعت الشعر الفلسطيني في الداخل والخارج، بل أنّ طه لا يتورّع عن وصف صورة الوطن بأوصاف فجّة حين يقول في قصيدة بعنوان “عنبر” :

الأرضُ خائنةٌ

الأرض لا تحفظ الودّ

والأرض لا تؤتمن

الأرض مومس

تدير مرقصا

على رصيف ميناء

تضحك بكلّ اللغات

وتلقم خصرها لكلّ وافد.

الأرض تتنكّر لنا

تخوننا وتخدعنا

والثرى يضيق بنا”

هذه الرؤية للوطن تنمّ عن علاقة جدليّة، نقديّة، مفتوحة على قراءة واقعيّة لمكانة الأرض وأحداثها وناسها، وهذا ربما بحكم بقائه في المكان الذي فقده الآخرون من الشعراء الفلسطينيين، فظلّ فيه مُقيما، تربطه به علاقة يوميّة، خالية من أيّ بعد أسطوريّ، أو إفراط روحيّ، أو إسراف جدانيّ، كالذي يربط شعراء المنفى بأرضهم التي أقُصوا عنها. يشير مارسيل بروست بأنّ شرط تحوّل أرض إلى جنّة هو فقداناها، حيث يقول في روايته “البحث عن الزمن الضائع”: “إنّ الجنّة الحقيقيّة هي الجنّة التي فقدناها Les vrai pardais sont les pardais qu’on a perdu.

ويضيف طه في نفس القصيدة:

“أرضنا تغازلُ البحّارة

وتتجرّد أمام الوافدين

أرضنا تتوسّد فخذ المغتصب

وتتهتّك بشتى اللغات

ولا يبدو عليها ما يربطها بنا

وأنا لولا خصلة شعرك

الشقراء كرحيق الخرّوب

الناعمة كشذا الحرير…

أنا لولا الكافور

لولا الندّ والريحان

ولولا العنبر

ما عرفتها

ولا أحببتها

ولا دنوتُ منها”

لكنّ قصائده تتّسع أيضا لمواضيع شتّى، من انشغالات عاطفيّة، وقضايا سياسيّة، وأحداث تاريخيّة فاصلة كالنكبة، ويبقى غالبا الفضاء المكانيّ الذي تتحرّك فيه قصائده هو عالم صفوريّة، قريته التي هُجّر منها عام 1948. وقصائده مشغولة كما عبّرت عن ذلك الناقدة وكاتبة السير الشخصيّة Adina Hoffman أدينا هوفمان بنبش لا يكلّ في ذاكرة صفوريّة وفي محاولة دائمة لاستعادتها من خلال مشاهد، ووجوه، وحكايات تتجلى في صور شعريّة شديدة الخصوصيّة والأصالة. فتقول أنّ طه من خلال كتاباته “أقام نصبا تذكاريّا شخصيّا من أجل كرامة النساء والرجال المنسيين في قريته”. وقد عملت هوفمان على كتابة السيرة الشخصيّة للشاعر طه، والتقت به من أجل هذا الغرض، وتحدثّت عن طفولته، وأشارت إلى عصاميّته بعد تركه للمدرسة في الصف الرابع، وتطرّقتْ أيضا إلى عمله كتاجر للتحف القديمة حيث قال لها ساخرا “أنا مسلم يبيع حليّ مسيحيّة لزبائن يهود”. وجمعت قصصا من أناس عرفوه في الناصرة، وقد صدر الكتاب بالإنجليزيّة تحت عنوان “أفراحي ليس لها علاقة بالفرح : حياة شاعر في القرن العشرين : My happiness bears no relaiton to happinee : a poet’s life in the Palestinian century.

صفوريّة هي المكان المُدمّر الذي ظلّ طه يسكن فيه إلى آخر يوم من حياته، استمرّ يجول في حاراته، ويلتقي بشخوصه، كأنّهم ما زالوا أحياءً بهيئتهم الكاملة، لا يأتي عليهم الزمن، وما زالوا يمارسون نشاطاتهم اليوميّة، يذهبون إلى البئر، ويطلقون ماعزهم في المراعي، ويرقصون في الحقول بعد الحصاد. ورغم أنّ مادته الشعريّة مستلهمة من ذاكرة المكان، الذي انقرض عنوةً وهاجره، إلا أنّ هذا لم يوقعه في رومانسيّة غنائيّة، وحنين ثقيل، بل تجلى من خلال أسلوب مفعم بالطرائف، ساخر وحيويّ، بما لا يليق بقصائد مشغولة بماضي تراجيديّ، وهذا ما ارتقى بقصيدته إلى فضاء انسانيّ حيويّ ورحب. فهو في حقيقة الأمر يسرد لنا طرائف أناس انقرضوا، ونوادر أمكنة حُذفتْ عن وجه الأرض! لذا تقول هوفمان:

“مُفضّلا الرغبة والذاكرة على تجريدات الدم والتراب، يتخطّى طه القوميّة الإقليميّة التي تشكّل، من خلال سخريّة التاريخ القاسية، مصدرا للمعاناة ومصدرا للأمل للفلسطينيين، بمزيج رائع من النزعة المحافظة والحبّ المطلق للحريّة الروحيّة. وهو يذكّر بشعراء أوروبا الشرقيّة العظماء، زبيغنيو هربرت وتشيسلاف ميوز اللذان شهدا أيضا تدمير عالمهما، وقد غذّى الإحساس بعدم استقرار الأشياء لديهما وعيا حادا للغاية ولكنه خالٍ من تضخّم الأنا”.

اللغة المحكيّة

هناك ثلاثة أشكال لتوظيفه اللغة المَحكيّة في قصائده، في الشكل الأوّل يكتب قصيدة كاملة باللغة العاميّة كقصيدة “عبدالله ومُدلّلة”. وفي شكل آخر، يوظّف فقط بعض المفردات ويضعها بين قوسين مثل استخدامه لكلمة “الغميضة” وغيرها. أما في الشكل الأخير، فيعمل على توظيف لغة هي بين المحكيّة والفصحى، حين يقول مثلا “خروف” بدل “خاروف”، و”بنطلون” بدل “بنطال”. وحضور كلمات من هذا القبيل يمنح القصيدة لهجة يوميّة تقرّب القصيدة من ذهن القارئ، رغم أنّ هذا يُوحي بأخطاء لغويّة مزعجة لأيّ نحويّ أو قاريء متطلّب. فالكلمات غير مضمّنة بين قوسين، بل لها حضورٌ موازٍ للكلمات الأخرى في القصيدة. إلا أنّ هذا الخيار من قبل الشاعر ليس اعتباطيّا وينسجم في الحقيقة مع توجّهه الفنيّ في كتابة قصيدة تتقمّص إلى أبعد حدّ لغة الواقع وتمثيلاته.

وفي قصيدته “شراع العذاب القادم” يقول أدقّ وصف لتصوّره عن نهجه الشعري:

سأكتبُ قصيدةً بريّة

تختالُ كالديك

شامخة كألوان العلم

عن الصيف

ومروج الزعفران

عن السنابل

وعن زهرة الشاب الظريف

ستكون قصيدة جارحة

كالندم !

تتمحور حول عذاب قادم…

يلوح في البعد

كالشراع !

أضمّنها حنين البيادر

ولذاذات القمر …

وأسيّجها بالشوك

وأماليد الفيجن ..

وأملأها بالحجل والفراشات

وأهشّمها كالجرّة

عند أقدام الرعاة!

وهنا حريّة عالية في تشكيل الجمل، ورشاقة لغويّة، مبتعدا عن بعض التراكيب التي تبدو شائعة ومألوفة، وهذا يمنح بريقا وحيويّة لصوته الشعريّ. ويبدو هذا بشكل خاص في طرافة صوره الشعريّة، فيقول في نفس القصيدة:

الآن

أخرجي من ضحيتكِ

خروج السوسِ

من دوائر العدس

أخرجي.

وحين يقول في قصيدة “ناقوس مرور الأربعين على تخريب القرية”:

والمرارةُ تتبعني

كما تتبع الصيصان

أمّها الدجاجة”

وهي صور مألوفة في البيئة الريفيّة التي شكلّت فضائه الثقافيّ والاجتماعيّ، فهو ينهل صوره من مكان غير موجود لكي يستعيد حضوره. وصور ريفيّة كهذه توظيفها في الشعر نادر إلى حدّ بعيد. وهذه النوعيّة من التشبيهات الشخصيّة الأصيلة في قصيدته ما يميّز صوته الشعريّ، إنها تشبيهات بقدر ما هي مألوفة في الحياة إلا إنها غير مألوفة بتاتا في الشعر.

بالإضافة إلى كلّ ما سبق، هناك أفكار تتجلى كإشارات في قصائده، وتأتي عبر مواضيع شتى، كما نرى هنا في هذه الفقرة الشعريّة التي تفتح نوافذها على تأمّل متأنيّ لماهيّة الحبّ، وقدرته على تضخيم الأشياء، وجعل الأشخاص الذين نحبهم أناسا آخرين:

حبّي لك

هو العظيم !

أما أنا وأنتِ والآخرون

فأغلب الظنّ أننا أناس عاديون

كتابة القصّة القصيرة

وإلى جانب قصائده استمرّ طه في كتابة القصّة القصيرة كما تُشير القصص المؤرّخة في مجموعة أعماله الكاملة، وأخرها مؤرَّخ بالعام 2001. وتأتي هذه النصوص في شكل فنيّ هو مزيج بين القصّة والحكاية، يعتمد من جانب هاجس القصة في تشكيل بناء فنيّ مُحكم، ومن جانب آخر يوظّف روح الحكاية الشعبيّة التي تستند في الأساس على سرد عجائب وطرائف وأساطير سكّان قريته صفوريّة التي عاش فيها طفولته قبل أن ينتقل للعيش في الناصرة بعد النكبة.

فمجمل هذه القصص مستمدّة من بيئته الريفيّة التي عاش أحداثها وخبر كل جانب من جوانبها، وهي غير معنيّة بالغموض، ولا تعتمد على الكثير من الايحاء، أو الحبكة المعقّدة، بل سرد شيّق، مباشر، بحبكة بسيطة ولغة مُطعّمة بتشبيهات مُستمدّة من بيئته. مثال على ذلك قصّة ” جاي يا غِلمان” التي يتحدّث فيها عن زوجين لم يرزقهما الله بطفلة فقررا تبني عنزة وأطلقوا عليها اسم زهرة. أو قصّة “سيمفونيّة الولد الحافي” والتي يسردها بضمير المتكلم لكن يمنح شخصية الصبيّ اسم “خالد”. وهو صبيّ قضى سنينه العشرة الأولى بلا حذاء، لضيق يد والده الفقير. وقد عانى من نظرات الصبيان والصبيّات المفعوصات “اللواتي لا يميّزن بين ثغاء أمهاتهن ونداء باعة سمك السردين”.

وفي الحقيقة أنّ هناك حوارا دائما بين قصصه وقصائده، فقسم كبير من قصائده ذي بنيّة حكائيّة. أما القسم الآخر فهو قصائد مكثّفة تدور في الأساس حول فكرة مجرّدة، فهي تلمع ولا تروي كما في قصيدة “الحلم”. ويتكرّر هذين البنائين بشكل متواتر بين دواوينه. وتشكّل قصيدة “خذها” التي وضعها تحت عنوان ” قصائد القصص” ذروة هذا التمازج بين هذين الشكليين الأدبيين، الشعر والقصة، حدّ التماهي في تجربته الأدبيّة.

تُرجم طه محمد عليّ إلى الفرنسيّة في مجموعة بعنوان Une migration sans fin “هجرة لا تنتهيّ”، وحقّق حضورا عالميّا من خلال مشاركاته الشعريّة في الفترة الأخيرة من حياته، ومن أكثر القصائد شهرة له والتي تُرجمت للغات عديدة هي قصيدة “انتقام” التي تدور حول موضوع النكبة. وصدرت دراسات وقراءات في مجلات عالميّة عن أدبه خاصة في مجلة نيوورك تايمز ريفيو عام 2010.

وننهي هذا المقال باقتباس لكلمات هولفمان كما جاء في كتابها، واصفةً تجربة طه قائلة :

” لا تعبّر قصائد طه المتأخّرة عن استكشاف الذات المعذّبة الذي يميّز الشعر الغربيّ المُعاصر، بل عن تواضع أحد الناجين من عاصفة التقدّم اللآلي، والذي يعتبر الحياة نفسها مصدرا للدهشة”.