في مارس من العام الماضي، تركتُ رفح بعد أن أمضيتُ فيها ما يقارب الثلاثة أشهر، نازحاً وهارباً من آلة الحرب التي كانت تطحن مدينة خانيونس من رأسها حتى قدميها. كنتُ قد قررتُ العودة إلى خانيونس، أو بالأحرى إلى منطقة المواصي، أقصى غرب المدينة، وبجوار البحر، على الرغم من أن العملية العسكرية فيها كانت لا تزال في ذروتها، وكانت الدبابات الإسرائيلية قد وصلت بالفعل إلى أقصى نقطة يُمكن أن تصلها في المدينة، حيث لا يبقى بعدها سوى منطقة المواصي، وهي شريط زراعي صغير بمحاذاة الشاطئ تماماً.

أردتُ أن أتركَ رفح بكلّ ما يَموجُ داخلها من ضجيجٍ وطوابير ومعاناة وملامح عدوانية كانت تظهر وسط وجوه الناس الشاحبة. النازحون الذين جاؤوا إلى المدينة مع بداية الحرب في أكتوبر من العام الماضي، ومنذ قدومهم، انغمسوا في تفاصيل حياة النزوح المتوغّلة في قسوة لا مثل لها. قلت: أريد أن أعود إلى هناك، إلى الجمال الذي سبق وأن خنته، كما وصف حسين البرغوثي الدير الجواني في “سأكون بين اللوز”.

لم تكن رفح بالنسبة لي مدينة يُمكن أن تُشعرني بالغربة، إلّا أنني في الحرب، وبطريقةٍ لا أستطيع تفسيرها، وجدتُ نفسي غريباً ومهملاً فيها. وعلى الرغم من أنه إلى حين مغادرتي رفح كانت آلة الحرب لم تدخلها بعد، فإن المدينة كانت مُستنفدة ومُرهَقة بصورةٍ لافتة؛ ازدحام خانق، وفوضى، ومشاجرات عائلية هنا وهناك. لذا نضجت داخلي أكثر وأكثر فكرة ترك المدينة والذهاب إلى هناك، إلى المواصي، واحة الجمال النائمة على كتف البحر، وإن أحاطت بها الدبابات من كل الاتجاهات، وإن أقام النازحون في أراضيها الزراعية خيامهم، وإن تطايرت شظايا القذائف في سماواتها.

البحر يغسل وجه المدينة

حزمنا الحقائب ووضعناها داخل السيارة، وتحركت السيارة بنا قاصدةً مواصي خانيونس، سالكةً طريق البحر. كنّا في بدايات الربيع، ولم يكن لأحد أن يتسنى له ملاحظة ذلك، إذ جعلت الحرب الأشياء كلها -عداها- عديمة المعنى، هذا إن كان للحرب معنى! فقط أصوات القذائف المُنتشرة في الاتجاهات كلها، ورائحة الموت، ومحاولة الهروب من تلك المشاهد السوداء كلها هو ما يشغل الناس، ومحاولة العيش في حياة استحالت أشكالها إلى جحيمٍ حقيقيّ. لذا، لم ينتبه أحد أن غيوم يناير السوداء تنحصر، وأن سماءً صافية وأكثر إشراقاً مع نسمات لطيفة معلنةً بداية الربيع يمكن رؤيتها بالفعل.

اجتازت السيارة بشقّ الأنفس زحام الخيام المنتشرة في الأراضي الخالية وبين البنايات السكنية، وحتى على الأرصفة وفي الطرقات. وأخيراً، وصلنا إلى شارع البحر. كنتُ إلى ما قبل اندلاع الحرب بأيام لم أزر البحر، ومرَّ ما يزيد على خمسة أشهر لم أرَ فيها الشاطئ. لذا شعرتُ بمجرد أن وصلت السيارة إلى الشارع المحاذي للبحر، وبعد أن صار بالإمكان رؤية الشاطئ على هذا النحو، بقشعريرة دافئة مريحة تتسلل إلى جسدي ودماغي وخلاياي العصبية التي ظلّت متشنّجة ومستنفرة طيلة تلك الأيام الطويلة. كان شعوراً خادشاً ومفاجئاً، لكني سمحت له بالحلول داخلي من دون أن يوقفه سلسال الأسئلة والهواجس التي ظلّت تطفح من رأسي وتسيل على الأرض، وتلتصق بجميع الجدران التي استندت إليها.

كانت السماء صافية بلا غيوم، سوى سحابات رقيقة بيضاء، فيما الموج شديد البياض يتدافع برتابة. موجات تتلوها موجات، بحر أزرق فوقه سماء زرقاء صافية مع موجات بيضاء وديعة وهادئة، ورمال صفراء ناعمة. تمرّ نسمات باردة منعشة وسط تلك اللوحة المسالمة التي لم تلوّثها آلة الحرب بعد.

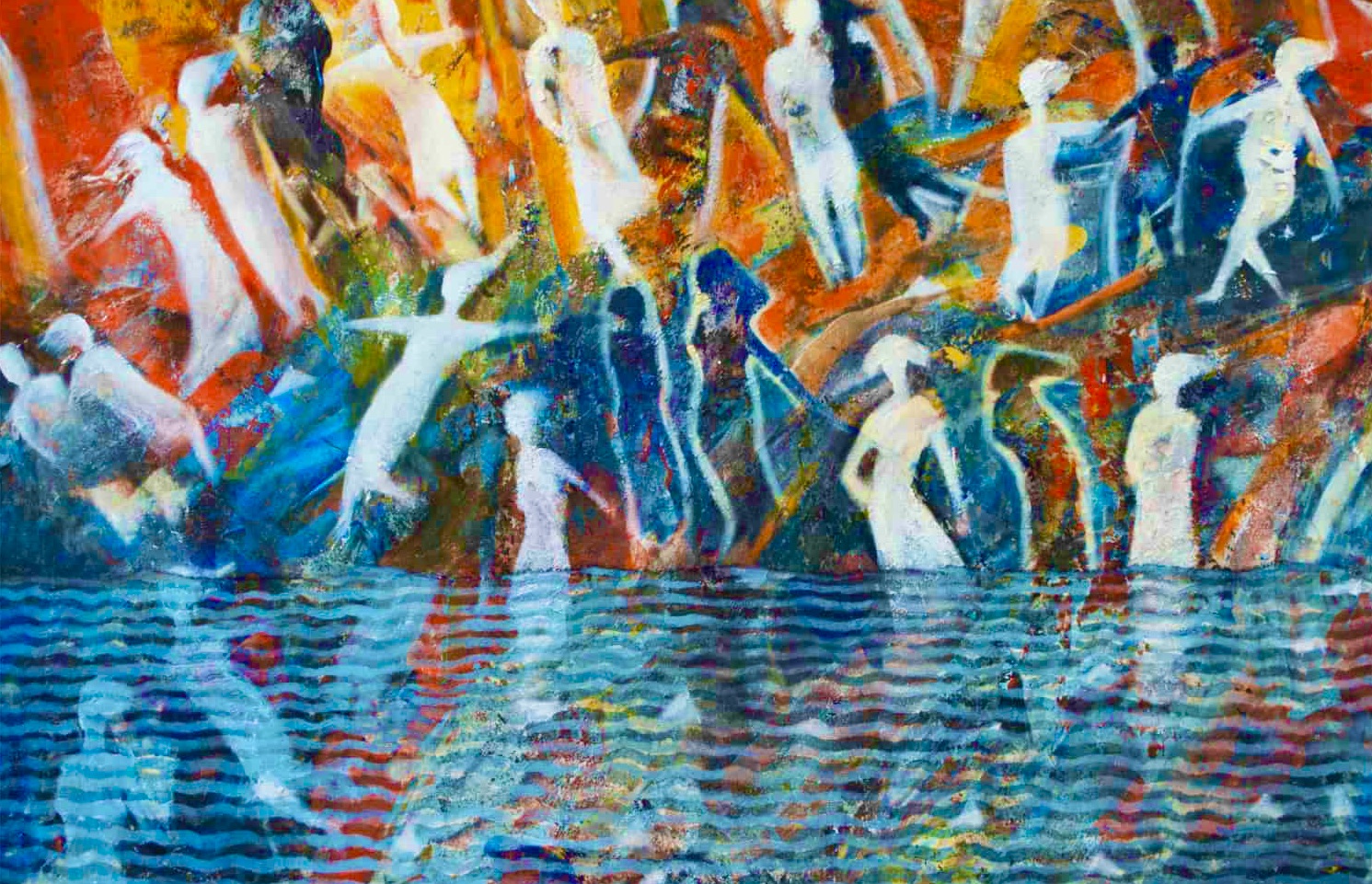

على امتداد الشاطئ كانت مجموعات كبيرة من الناس تجلس في هيئات مختلفة؛ بعضهم في حلقات، وآخرون ممتدون على رمال الشاطئ الصفراء، وآخرون يغتسلون داخل البحر. بدا لي المشهد كما لو أنه الملاذ الذي نبحث عنه؛ فالجنود وراءنا والبحر أمامنا. لا نريد له أن ينشقّ، نريد منه فقط أن يتسع لنا، لتلك الوجوه المتعبة والأجساد التي تراكم عليها غبار الحرب، والأنوف التي عششت فيها رائحة الموت والبارود.

ارتبط البحر في ذاكرة الطفولة المبكرة بحالة الحرمان والمنع. كنا وإلى ما قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة في العام 2005، لا نستطيع أن نذهب إليه في الوقت الذي نريد، لذا ظلّت جميع صور البحر في ذاكرتي المبكرة محبوسة وتحيط بها الجدران، إلى أن حدثت المعجزة، وانسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة، وانجرفنا كما لو أننا السيل تجاه البحر؛ مجموعات وحشود كبيرة، كبار وصغار، نركض تجاه البحر القريب البعيد، وهناك، وحين وصلنا، ألقى الجميع أنفسهم في مياه البحر المالحة. كانت لحظة الاتصال تلك لغزاً ظل يُعيد تعريف علاقتي مع البحر كلما نظرتُ إليه. أذكر أن هذا العناق الهائل مع البحر أدى إلى غرق ثمانية أشخاص في حينها.

كان البحر فرصتنا للتطهّر من بؤس اللحظات المرعبة التي أحاطت بنا خلال انتفاضة الأقصى، فرصتنا للاغتسال والانعتاق والذوبان مع ذلك المالح الذي يشبه الدموع. وقد أعاد مشهد الناس المُستلقين على رمال الشاطئ، أو الممددين وسط زرقة مياهه، تلك اللحظة التي التحم بها الناس بعد سنين من الحرمان. كانت الطائرات تحوم في الأجواء، وأصوات القذائف تُسمع في مَدَياتٍ قريبة، فيما الناس يُغرِقون رؤوسهم المثقلة بالضجيج والموت والفظاعة في مياه البحر المالحة. كل جسدٍ من تلك الأجساد التي غاصت في زرقة البحر، كان كأنه حشد هائل من الدموع المالحة، وجاء وقت أن يرتمي في حضن أمه، البحر.

كانت المدينة كلها على الشاطئ. الناس كلهم، جميع تلك الوجوه التي كنتُ أُصادفها في شوارع المدينة وأزقتها، كلهم يلوذون بذلك الأرزق الوديع، عيون تنظر في ذلك المدى المفتوح بين السماء وسطح البحر، المدى الخالي من مشاهد الدمار الهائلة التي كانت تتعاظم خلف ظهورنا في كل دقيقة تلوك فيها الآليات العسكرية شارعاً أو مبنى أو حديقة.

حين غمر الماء جسدي

في ذاكرة الطفولة البعيدة، وفي الأوقات القليلة التي كان يُسمح لنا فيها بدخول البحر، أذكرُ أن جدتي، وفي طقسٍ بدا لي سراً بحرياً عجيباً، كانت فيما نحن نقترب من الماء بخوف وتوجّس، تغمر رؤوسنا في الماء كلما جاءت موجة. طقس بحريّ عجيب كان يُعرف بـ “السبع موجات”: نغمر رؤوسنا مع كل موجة، إلى أن تمر فوقنا سبع موجات متتالية. كان الاعتقاد أن هذا الغمر المتكرر في موج البحر من شأنه أن يفكّ الكرب والضيق، أن يذوّب غمامات الحزن المُلبّدة داخل النفس والجسد. يمرّ الموج ساحباً معه الضيق والحزن، فكل موجة تأخذ معها جزءاً من السواد المترسّب في قاع الروح. وموجة تلو الأخرى، يذوب السواد ويأخذه الموج بعيداً في مدى البحر الواسع.

قلت محدّثاً نفسي فيما أرى الصغار والكبار يغمرون رؤوسهم في موج البحر: أي بحرٍ يمكن له أن يذوّب كل هذا الحزن؟ كانت الحرب في أوجها، والموت يضرب الأبواب ويدخل في الدوائر كلها، وكنا نغرق في بحر خساراتنا في مسارٍ لا مثل له من الفقد والبتر. أيُّ بحر هذا الذي يمكنه أن يبتلع تلك الآهات والآلام والفظاعات كلها؟

نضجت داخلي، فيما أرى الناس يتوارون بين الموج ويظهرون، الرغبة في أن يغمر ماء البحر جسدي. كنتُ قد تشبعت بالقلق والتشنج بعد ليالٍ طويلة من الخوف، ليالٍ من المكوث في ظلام اللحظة، ومن تعقيد المسألة التي تجعل الموت والحياة خطّين متقاربين في دائرة الحرب المجنونة.

تقدّمت نحو البحر. كان الهواء يدفع وجهي وجبهتي، لامست المياه قدماي وسَرَت في جسدي قشعريرة، ثم بلحظة واحدة ألقيتُ هذا الجسد المنهك في ذلك الماء المالح؛ جسدٌ مثقل يخفف من أثقاله ضغط الماء ويرفعه إلى أعلى بعينين مغلقتين وأذنين تسمعان صوت الماء. كان الماء يرفعني إلى أعلى. ونظرت إلى تلك السماء الزرقاء الخالية من الطائرات، وساد صمت طويل، كما لو أنه ليس بحرًا.