هذا الجزء الثاني من المقابلة، الجزء الأول تجدونه هنا

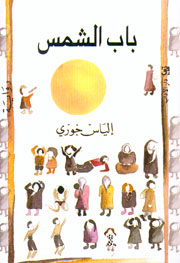

طالما أنّها نقطة قوّة عندنا، لنحك عن الرّواية الفلسطينيّة، من خلال أدب الياس خوري. «باب الشمس» بدأت مشواراً ثم أتت «أولاد الغيتو»، الكتاب الأول منها وسيلحقها كتابان. هل قرّرت لاحقاً أن تكون ثلاثية أم أنّ المشروع بأكمله كان في ذهنك قبل كتابة «أولاد الغيتو»؟

هو مشروع واحد، طويل ويحتاج إلى وقت، لا يمكن أن أخرج بكتاب واحد بألف صفحة. من البداية كان مشروعاً لأكثر من كتاب. مشروع كبير ويحاول أن يرى الأمور بعيون مختلفة عن العيون التي رأت الأمور في «باب الشمس»، هي حكاية عن النّاس الذين بقوا في فلسطين وعاشوا في ظل النّظام الإسرائيلي، وعن كيف حاولوا أن يعيشوا، لكنها من ناحية أخرى هي رواية عن الكتابة وعن الصّمت وعن علاقة الصمت بالكلام، الشخصية الأساسية آدم دنّون شخصية إشكالية ومعقّدة جداً، لأنّ قصة حياتة صعبة ومعقدة، لا

أستطيع أن أقول أنها جميلة لكنها موحية جداً. هذه الشخصية تمتد على الأجزاء الثلاثة.

تبدأ قصته بأنه يحاول أن يكتب رواية ثم يقرر التخلي عن الفكرة، آدم أتى إلى أميركا وبدأ مشروع كتابة رواية رمزيّة عن الشاعر وضّاح اليمن يعارض فيها رواية غسان كنفاني «رجال في الشمس»، كالمعارضات في الأدب العربي الكلاسيكي، يكتب أحدهم قصيدة ويعارضها آخر في الوزن ذاته وكذلك القافية. بعدها اكتشف أن الرمز عبث، فقرّر الانتقال إلى كتابة سيرة حياته، أي كتابة الحقيقة. وكان دائماً خائفاً من الرّموز ، فجرب قدرما يستطيع أن يكتب الحكاية كما عاشها وجرّبها وأخبرته إياها أمّه وقصة ارتطامه بالهزيمة، قصّة الارتطام العميق بمعنى الهزيمة وكيف يحاول المهزوم أن يبقى، أن ينجو، هي الصراع الفلسطيني هنا ولكنّها كذلك عن الصراع الإنساني من أجل البقاء، وليس من العبث أنّه عاش في اللد، الإسرائيليون وضعوا كل الأقليات في المدن الفلسطينية في غيتوهات، ليس في اللد فقط بل في الرملة وحيفا ويافا وعكا، وكانوا يسيّجون المكان الذي يقيم فيه الفلسطينيون بالأسلاك الشائكة وله بوابة ويُقفل، والذي أطلق عليه اسم الغيتو هم الإسرائيليون، وهذه حقيقة تاريخيّة لم أخترعها ، وبالتالي هنا نرجع إلى ما قاله إدوارد سعيد وكان دقيقاً في ذلك “أنا المثقف اليهودي الأخير”. وحين يقول مؤرخ إسرائيلي أحبّه كثيراً اسمه أمنون راز كاركوسكين أنّنا إن أردنا أن نفهم فكرة المنفى اليهودي اليوم لن نجدها عند المثقفين اليهود المعاصرين بل عند إدوارد سعيد ومحمود درويش. إسرائيل هي تلخيص مكثف للقمع الأوروبي، التوحش في الإبادات وسحق الشّعوب والذي هو كل تاريخ الحركة الكولونيالية في أوروبا، كيف أنّ الفلسطينيين في النهاية تجسّد في حياتهم وعلى أجسادهم هذه الحقيقة الكولونيالية. هذا هو المشروع كرواية، لكنّها قصّة في النهاية، أنا لست فيلسوفاً ولا مؤرخاً. التاريخ في «أولاد الغيتو» كالتاريخ في «باب الشمس»، وما يهمّني فيها هو أن لا أكتب أخطاء تاريخيّة بمعنى أن أقول بأن عين الزيتون سقطت في يوم كذا ويكون غير صحيح. فدقّقت في المصادر الفلسطينية وبشكل أساسي الإسرائيلية، هنا كذلك الأماكن والمفاصل العامة كلّها دقيقة، لكنّها قصّة غير حقيقية. الغيتو حقيقي وموثّق ولست أوّل من كتب عنه. هنالك شهادات، اشتغلتُ وجمّعت شهادات من ناس عاشوا في غيتو اللد في ٤٨ وحاولت أن أؤلّف الحكاية.

ككاتب، أين توجد الحدود بين ما تتخيله وبين ما هو موجود في الواقع، في الروايتين وغيرهما كـ «يالو» تفاصيل قد تسمح لأحدهم أن يقول بأنّه يعرف في الواقع هذه الشّخصية أو تلك، كما قال آدم في «أولاد الغيتو» لالياس خوري الشخصية في الرّواية بأنّه يعرف شخصيات «باب الشمس». أين هذه الحدود؟ هل يمكن أن يأتي من يقول لك ما قاله آدم لالياس خوري فيما يخص «يالو» أو باقي الرّوايات؟

لنميّز بينها، «يالو» رواية مؤلّفة تماماً، ليس فيها حقيقة غير توثيق التّعذيب، وهذا شغل محترف وموثّق واشتغلت عليه كثيراً، وإن لم يأخذ من الرّواية أكثر من عشرين صفحة، ومن أجل «يالو» بدأت تعلّم السّريانيّة، لأن يالو يعرف السّريانية كون جدّه يتكلّمها، فكان ضرورياً أن أدرسها والآن أنا أعرف السريانيّة أفضل منه. «يالو» كانت وجوهاً من الحرب الأهلية اللبنانية البشعة، وكانت قفزة في المجهول لأني عشت كل الحرب الأهلية في الضفة الأخرى، كنت مع الحركة الوطنيّة والمقاومة الفلسطينية، رغم أني ولدت في المنطقة الشرقية فقد كنت مقطوعاً كل الحرب عن المنطقة فرجعت إليها بمعنى ما جمّعته من حكايات الناس هناك، من دون التخلي عن الموقف السياسي طبعاً، لأن الناس مظلومة أينما كانت، الآلة العنصرية الفاشية القمعية الكولونيالية هي الموضوع وليس الناس، لا المسيحيين ولا اليهود ولا المسلمين، هؤلاء أناس.

في «باب الشمس» الحكايات ألّفتُها كلّها، الرّواية مركّبة على حكايتين متوازيتين: يونس ونهيلة، وخليل وشمس، قصّتَي حب، هذا كلّه تأليف ولا علاقة له بالحقيقة. الحقيقة في الرّواية هي في تفاصيل سقوط القرى الفلسطينية، يعني كيف سقطت عين الزيتون وأسقطوا عليها براميل وكيف البروة احتُلّت ثم حرّرها أهلها ثم رجع جيش الإنقاذ إليها وقال للناس اخرجوا من البروة، هذا حقيقي، لكن ما دونه تأليف، أنا أؤلّف روايات ولا أكتب سيَر، لا أحب لا سيرتي الذاتية ولا أكتب سير للناس. في «أولاد الغيتو» طبعاً هنالك حقائق كالتي في «باب الشمس»، تاريخ سقوط اللد مثلاً وكيف سقطت، وصف الهجوم الذي قام به موشي ديان واجتياح المدينة بالعرض، وإطلاق النار على الناس بشكل عشوائي، هذا موثّق من الشهادات الفلسطينية ومن تاريخ الهاغاناه. فهذه حقائق صحيحة تماماً، أما ما عدا ذلك، مَن تزوج ومن اُغرم ومن قُتل فهذا تأليف. ولكن صحيح كذلك أنّ النّاس هناك سُرقت بيوتهم، الإسرائيليون أنشأوا فرقاً لسرقة البيوت، بشاحنات تنقل ما سُرق إلى تل أبيب، هذه حقيقة. أنا كاتب رواية وليس كاتب سيرة، فلا قدرة عندي ولا رغبة في كتابة السيَر.

المفاصل التاريخية في الرواية صحيحة حتى لا تدمّر المصداقية في القصة بأخطاء تقنيّة، أن لا أحب الروائيين غير المعنيين بذلك، مثلاً أتذكّر منذ زمن أن أحدهم كتب عن صيد السّمك، ووصف الصّيد بشكل خاطئ، فقلت له انزل على “عين المريسة” وانظر إلى الصيّادين كيف يتصيّدون. صحيح أنك روائي وجالس في المقهى ونافش شعرك لكن الأدب شغلٌ كذلك. علّمنا غابرييل غارسيا ماركيز أمراً أساسيا، يقول: إن قلنا: خرج من بيته ومشى في الشارع ونظر إلى امرأة. لا بأس، ولكن إن قلنا: يوم الخميس، ١٢ حزيران، التاسعة صباحاً، استيقظ فلان، شرب قهوة، فتح الباب، خرج، أمام بيته صالة سينما، رأى أن فيلماً سيُعرض، اسمه كذا. وضعتَ هنا حقائق بسيطة لا معنى لها لكنّها تجعل الحكاية كلّها توحي بالحقيقة، هذا علّمنا إيّاه ماركيز، وهو ألف باء الحقيقة في الرّواية. كل رواياتي الباكرة كانت هكذا، «الجبل الصغير» و «الوجوه البيضاء» و «مجمع الأسرار»، لكن حين قرأت ما قاله ماركيز أدركت أني أشتغل بشكل صحيح، فهذه هي الحقائق إن أردت أن تكتب رواية من النوع الذي نكتبه، رواية أسمّيها واقعيّة نقديّة، فيها واقعيّة. لكي تكتب لا بد من كتابة حقائق مصاحبة للحدث وتكون حقائق دقيقة وغير مشكوك فيها، أما الباقي كلّه فأدب. في «مجمع الأسرار»، كتبت جملة، شاعر يأتي إلى هارون الرّشيد ليخبره قصصاً، كيف أن الجن يأتي إلى الشّعراء ويركّب لهم الشّعر، قصص مفبركة جميلة جداً، فيقول له الرشيد: إذا رأيت ما رويت فقد رأيت عجباً، وإذا ما رأيته فقد صنعت أدباً. هذا هو الأدب.

وبارتباط الأدب بالواقع، هنالك تجربة في «باب الشمس» أرى بأنّك تأثّرت بها، وحتى ذكرتَها مؤخراً في مقالة لك، أقصد قرية باب الشمس التي بُنيت في ٢٠١٣. عادة يكون هنالك واقع ويخرج الأدب منه، من تفاصيله. هنا صار العكس، أي أن الأدب صار واقعاً. ما الذي يعنيه لك ذلك؟

أعتبر التجربة صغيرة لكنّها أثّرت بي كثيراً. لا أعرف أحداً من الشّباب الذين خرجوا واحتلّوا هذه المنطقة بجانب القدس، وبنوا القرية وبقوا فيها عدة أيام، اتّصلوا بي وتكلّمت معهم عبر السكايب عدّة مرّات، وهي تجربة صغيرة جداً لكنّها بالنسبة لي أهم ما حصل في حياتي الأدبيّة، وهو نادراً ما يحصل، لا أعرف إن حصل مع آخر غيري، وهو أن يتحوّل النص الأدبي إلى حقيقة على أيدي الناس. في «باب الشمس» لا وجود للقرية، هي مجرّد مغارة كان يلتقي فيها يونس بنهيلة، وعندما ماتت نهيلة أوصت أبناءها وأحفادها بإغلاق المغارة، وقالت بأنّها لا يجب فتحها إلا عندما يعود جدّهم يونس وتكون أول قرية محرّرة في فلسطين. فأتى الشباب وفعلاً كسروا باب المغارة وأنشأوا القرية، وفعلوا ذلك ثلاث مرّات.

أقول دائماً أن الكاتب هو أكثر إنسان لا معنى له في الحياة، لذلك كلما يُقال لي اكتب مذكّراتك أقول لن أفعل لأنّي لست مهمّاً. برأيي، في العمق الكاتب ليس مهماً، المهم هو النص الأدبي، لأن النّص إن كان جميلاً فيتذكّره الناس وينسون الكاتب. لن أقارن نفسي بأحد، لكن إن سألنا ما الذي نعرفه عن شيكسبير؟ سنحكي سطريْن. لكن ما الذي نعرفه عن هاملت مثلاً؟ سنحكي طوال الليل. فإن كان الكاتب ناجحاً يتذكّر الناسُ أبطاله وينسونه، وإن كان الكاتب فاشلاً فينسونه هو وحكاياته، في الحالتين الكاتب يُنسى. شعرت فعلاً حين أنشأوا القرية في القدس أنّ هذا النّص ملك القراء وأنّهم من ألّفوه. وأخيراً طموح أي أدب هو إعادة تأليفه من قبل النّاس، أن يعتبره الناس ملكها وتؤلّفه كما تشاء وتعيد تأويله وتستوحي منه وتفعل به ما تريده. ولم يخطر ببالي أبداً إمكانية حصول ذلك، فهؤلاء الشباب تفوّقوا عليّ بالخيال، لم يخطر ببالي إمكانية ذلك، فخيالهم أفضل من خيالي، أنا أنحني على الأقل لخيالهم، وطبعاً أنا الآن رغم أن قريتي هذه قد هُدمت ككثير من القرى الفلسطينية، لكنّي أقول أنّ عندي قرية في فلسطين الآن، أستطيع أن أدّعي نسباً إلى هذه الأرض وهؤلاء الناس الذين شكّلوا مبكراً وعيي وعواطفي وقلبي، فبالنسبة لي هذه التجربة جعلتني أشعر فعلاً أني فلسطيني.

الهوية الفلسطينية، هل هي جغرافيا وبيولوجيا؟ في مقدّمة «أولاد الغيتو» تقول شخصية الياس خوري أن آدم استكثر عليها أن تحكي عن فلسطين وهي ليست من أبويْن فلسطينيّين. هل الانتماء لفلسطين هو كذلك؟

برأيي الانتماء لفلسطين إن كان فقط جغرافياً وبيولوجياً فلن تكون فلسطين قضية كونية، تمس الإنسان، الانتماء لفلسطين هو انتماء للضحية والعدالة. حين فجّرت داعش تسع انتحاريّين في القاع مؤخراً وخرجت موجة عنصرية متوحّشة ضد السوريين في لبنان، كتبت بأنّي لاجئ سوري، فأنا سوري أيضا، وصحيح أن لعلاقتي بفلسطين نكهة خاصة لأني عندما كنت شاباً صغيراً عملت مع المقاومة.

في أي عام؟

أول علاقة لي مع المقاومة كانت في ٦٦، حين كنّا نجمع تبرّعات لحركة فتح سراً وكان ذلك ممنوعاً ويعرضنا للاعتقال في لبنان، وأوّل مظاهرة دمويّة شاركت فيها كانت بعد مقتل جلال كعوش من عين الحلوة، فعلاقتي تمتد إلى ذلك الزمن وأخذت أشكالاً متنوّعة مرتبطة بتطوّر القضية وحالتي الصّحية وغيرها.

قلت أنك لا تريد أن تكتب سيرتك الشخصية رغم أن لك مشاركة مباشرة في العمل على الأرض ولم تكتف بالعمل الكتابي أدباً وصحافة، هل من أسباب أخرى غير الـ “غير مهم” لا تريد لأجلها كتابة سيرتك الذاتية؟

لأنّه من الذي يكتب سيرته؟ هو من يرى نفسه شخصيّة مهمّة جداً وأنا لست كذلك، أبطال رواياتي أهم مني، لذلك أكتب عنهم.

موجود فيهم؟

طبعاً لا أحد غير موجود في نصوصه، أكيد موجود لكن ما القدر الذي أكون فيه موجوداً في الشخصيات وما القدر الذي هم يكونون موجودين في كاتبها؟ عندما تكتب شخصية، إن لم تقتنع قناعة راسخة بأنها حقيقية لن تستطيع إكمال الرّواية، ولن يقتنع القرّاء بأنّها حقيقية. وإن صارت شخصية حقيقية، إلى أي درجة يمكن أن تؤثر عليك أو أن تؤثر أنت عليها. أحياناً هم يتبنون أفكاري وغالباً ما أتبنى أنا أفكارهم، أجدهم لذيذين يخرجون بأفكار جميلة فأتبنّاها، فالعلاقة معقدة كثيراً بين الكاتب وبين شخصيات رواياته، ولكن العلاقة عميقة جداً، مثلاً بيني وبين الشخصيات النّسائية في رواياتي، فعندما كتبت «باب الشمس» فعلاً انغرمت بنهيلة وبشكل شخصي. عندما ماتت نهيلة لم أعد قادراً على إكمال النص، بقيت لشهريْن متوقفاً عن الكتابة فيه، والقصّة كانت جاهزة وتحتاج فقط لكتابتها ولم أستطع. فالعلاقة عميقة جداً مع الشخصيات، لكنها لا تعكس وجهة نظري. هو تفاعل بين الاثنيْن، كالحب، حين يحب رجل وامرأة بعضهما ويدخلان في علاقة عميقة يبدآن بالتشابه في طريقة الكلام، يحبّان الأمور نفسها بسبب التداخل بينهما، ولا يعني ذلك أنه يقلّدها أو هي تقلّده، فالكتابة كالحب، الكتابة في عمق العمق هي عمل لا ينتمي إلا إلى عاطفة واحدة هي الحب، فأنا أكتب بحب وعندما يأتي يوم لا أستطيع فيه أن أحب لن أكتب كلمة واحدة.