بخلاف معظم الكتّاب لا يضع الكاتب والصحفي المصري أحمد الفخرانى تعريفاً أو وصفاً لمدونته الشخصية؛ فقط عنوان كبير: تياترو صاحب السعادة. روايات حول مدينة ماندرولا التي يصنعها بطلها المتخيل “جو” وأخرى لأفلام السينما الهابطة وألعاب الفيديو في “سيرة سيد الباشا” أو حتى عن بطلنا الأخير في عائلة جادو ومحاولته إيجاد كارل ماركس؛ أشياء تسحب نفسها من الواقع لتحقق حلمها وسط حلم كبير يفرض نفسه على الجميع. قد لا تعلم بالتحديد أين تقف كقارئ من كل ذلك بعد أن ترهقك المحاولة. مراوغة ذكية وشديدة الصعوبة ومشي على الحبل قد يؤدي أي خطأ به في تحولها إلى مسخ أو مادة للسخرية، لماذا وضع العنوان السابق؟ نتكهن بأنه أداة خداع، محاولة لإيحاء للقارئ بأنه قادم إلى مسرح أدبي مختلف يلعب فيه الجميع أدواراً بعيدة/قريبة من الواقع وبشخوص تشبهه ومن حوله.

الفخراني ولد في عام 1981 في محافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الصيدلة. بدأ عمله في الصحافة عام 2007 تنقل منذ ذلك الوقت بين العديد من الصحف المصرية، ثم قرر تأسيس موقع قل كأول موقع متخصص في كتابة المقالات فقط يوفّر خلاله مساحة “مختلفة وبعيدة عن ما تقدمه وسائل الإعلام العادية”. يعمل الآن ككاتب حر.

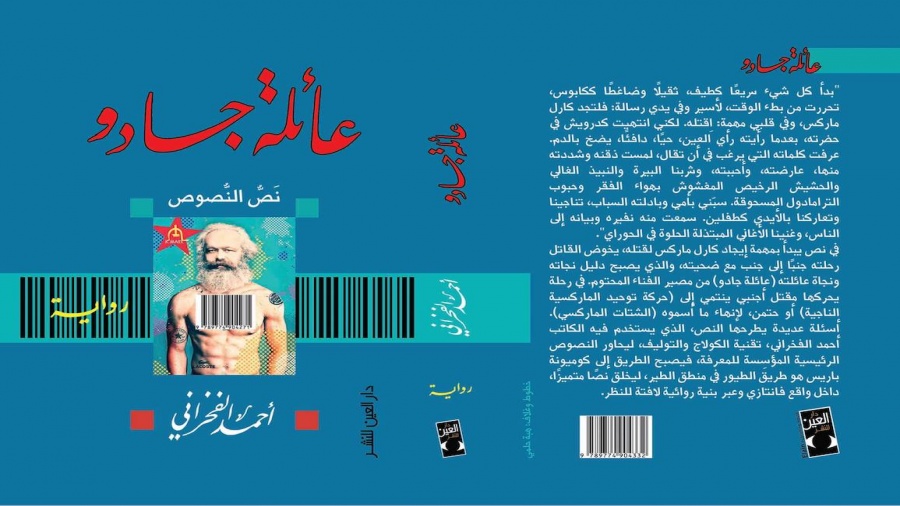

صدر له: ديوان شعر “ديكورات بسيطة“ عام 2007. وبورتريه “في كل قلب حكاية” عام 2009، ثم أصدر المجموعة القصصية “مملكة من عصير التفاح”، وفازت روايته ”ماندورلا“ التي صدرت طبعتها الأولى في عام 2013 بجائزة ساويرس لعام 2016، صدر له بعدها رواية “سيرة سيد الباشا” التي أثبت خلالها مرحلة أخرى من النضج الأدبي ثبتّها خلال روايته الأخيرة الصادرة هذا العام “عائلة جادو”.

حاورنا الفخراني للحديث حول مشروعه الأدبي المختلف وهواجس الكتابة:

في إحدى كتاباتك القديمة تطرقت للحديث عن صديق في الجيش، هل يمكنك أن تحدثنا عن فترة التجنيد؛ كيف أثّرت فيك؟

لدي ألف حكاية مؤجلة عن تلك الفترة، الضغوط التي يتعرض لها الإنسان هناك، كاشفة. تعلمت أيضاً شيئاً أعمق عن السلطة وكيف يعمل قانون الطاعة، إنتاج النسخ. لقد كان كورساً مكثفاً في المراوغة والإفلات،. أتذكر أن هدفي الوحيد أثناء تلك الفترة هو عدم التحطم، تشبثت بالأمر جيداً. ما واجهته بعد التجنيد لا يختلف كثيراً. الوسط الأدبي والصحفي يعمل بنفس الآلية.

وما تأثير وتأثر علاقتك بزوجتك الصحفية سالي أسامة؟

أنا متفرغ للكتابة كلية منذ ثلاثة سنوات ونصف، لولا زوجتي، لما استطعت اتخاذ قرار كهذا وتحمل تبعاته. أنا مدين لها بكل شيء. وأتمنى لو أن حياتها صارت أجمل بي أيضًا، لا يمكنني الإجابة. لقد نضجنا سويًا، عبر المحبة والألم. لقد علمتني أشياء كثيرة عن الحياة. لازلنا مرتبكين بشأن واقع القهر الذي نعيشه سوياً، واقع الخوف من تربية أبنائنا وسط كل هذا اليأس، سوء التعليم، الواقع المتردي. لكن سنتمكن من تجاوز ذلك معًا، زوجتي تذكرني بشيء مهم، أن الحياة ليست رواية لحدث لم يحدث. نحن ثنائي جيد، أحدنا يذكر الآخر بضرورة الحلم، والآخر يذكره بالانتباه للواقع.

قلت في حوار قديم “أنا أفكر جديًا في أسئلة الصنعة وأن سؤالي الأساسي: كيف يتماهي القارئ مع عالمي المخلوق بالكامل”؛ هل حققت ذلك في “عائلة جادو”؟

لا أعرف إن كنت قد نجحت بالكامل في ”عائلة جادو“، الإجابة ليست لي، لكني أعتقد أني حققت خطوة هامة في مشروعي، أصبح أقل ارتباكاً وتلعثماً. ربما الآن صرت أكثر دراية بما أفعل. كانت مشكلتي الأولى كيف يصلح الحلم لبناء عالم روائي كامل، أعتقد أني أكتشف الإجابة من عمل إلى آخر، هل سينجح الرهان؟ لا أعلم. لكني أكتب باستمتاع خالص، لأني أكتب الحياة كما أراها، وكما أريدها. لا أزوّر رؤيتي ولا حماقاتي. أنا أحمق. أحمق موهوب قليلاً، يغرق في شبر ماء، ، يعرف كيف يجد الكلمات، ليصنع نهراً يمشي فوقه كمسيح، يرى العالم كحدث لم يحدث، في محاولة خرقاء لتفسيره.

ولماذا اخترت ماركس هذه المرة ليكون البطل؟ كيف تستقر على حبكة وقصة دون غيرها وكيف تمررها إلينا؟

ماركس ليس بطل الرواية، بل رزق هو النبي الحقيقي، ماركس قناع، ومرشد، علاقته ببطل الرواية، أشبه بعلاقة الخضر وموسى. اختياره ببساطة لأنه نبي يمكن مناقشته، فرسالته ليست سماوية، والمتعصبين له مؤمنون لن يقتلوك في النهاية.

أنا لا أختار الحبكة مسبقاً، كل رواية تفرض قالبها وحبكتها، علي فقط الانصات لإيقاعها بشكل جيد.

من بداية كتابتك للروايات، يقول البعض إنك وقعت في فخ “التطويل”، تقع قصتك في عدد كبير من الصفحات؟

أحاسب نفسي بقسوة على ما يمثل عبئًا على تحقق فكرتي عن الكتابة، في الرواية الأولى ماندورلا، لم أكن أملك مهارات تحرير عالية، هذا نص كان يحتاج فعلًا لكثير من الحذف كي يظهر جوهره. في عائلة جادو، بذلت كل جهدي لتحرير العمل، تفحصت كل جملة، ومقطع وفصل، بل كل كلمة، استعنت بملاحظات الأصدقاء، ومحرر الدار، حذفت 30 ألف كلمة من العمل، بمشرط. هل يحتاج إلى مزيد من الحذف؟ لا أعلم. لكن لرواية عائلة جادو بنية ملحمية، اختيار أي بنية أخرى كان سيفسد معناها، لا يمكن أن تخرج في عدد كلمات أقل.

ثمة رهاب صدره عدد من الكتاب، وربطوا بطريقة سيئة وخبيثة أن طول العمل هو موضة من أجل الجوائز. عائلة جادو نص طويل لكنه ليس نصًا مترهلًا، ولم يُكتب كذلك لأنها موضة. بل لأنها الطريقة المثلى من وجهة نظري لكتابته. إذا جاءتني فكرة لا تستحق أكثر من 9 آلاف كلمة، لن أتردد في كتابتها بهذا الشكل.

أليس في ذلك عبء أو ما يمكن أن يسبب “توهة” للقارئ؟

ما يهمني هو تحسين عملي من نص لآخر، لكن ما أتجنبه هو أن يكون القارئ مرتاحاً أثناء قراءة عملي، لا أريده كذلك، بل أريده قلقاً، لا أعرف أصلًا إن كنت صنعت عملًا جيدًا أم لا، أنا أشك في كل حرف كتبته، أعامله كعار. لكني أبذل كل جهد، لصناعة أفضل نص ممكن.

أعرف أيضاً أني أواجه شيئاً مهولاً. الكتابة الآمنة. لا أعرف متى تغير الشعار من “أوصيك بالدقة لا الوضوح” إلى “الوضوح يجعل منك أديباً عظيماً لأني كقارئ أفهمك بسهولة”. لقد تعرضت لتلك الخدعة من قبل، مراهقاً، إذ لم يكن التدخين محظوراً ومحرماً ويستقبل بعدائية كما هو الآن. لقد كان شيئاً جميلاً ورومانسياً وأخرق وعملاً شريراً وساحراً، فجأة صرنا مطاردين ومنبوذين كالكلاب الضالة، بعد أن صار من المستحيل أن أقلع عن التدخين. وأصبحت الدقة محل الشك، لصالح الوضوح.

أعتقد أن ثمة مشكلة أخرى وهي أن الرواية العربية استبدلت شاعر القبيلة بروائي القبيلة الذي يصوغ تصوراتها بأفضل بلاغة ممكنة. لكن الأديب هو عدو القبيلة، الذي يعرف أن ما صاغته القبيلة عن نفسها هو أوهام. لدينا الكثيرين من روائيي القبيلة، اللذين يعيدون صياغة ما تعرفه فئة عن العالم. أتساءل: هل نفتقد أيضاً إلى أصالة الآراء؟ إلى تفضيل روائي القبيلة على الروائي، إلى التصفيق للروايات كعدوى وكموضة لا كرأي أصيل لقارئه؟ لقد تحول الأمر إلى حفلة طقوس مقيتة، على أحدنا أن يطلق ضراطاً من وقت لآخر في تلك الحفلة.

حدثنا عن موقع ”قل“؟ وهل تعتبر ذلك عمومًا شيئاً “تكميلياً” فقط أم أننا بالفعل “غارقون في النمطية” أو الخوف من المعرفة الكاملة كما قلت؟ بمعنى أنك تحاول أن تعطي ثقة أكبر للذين يحاولون أن يكتشفوا أنفسهم من جديد؟

موقع ”قل“ لم يكن فكرتي، لكني من وضعت الرؤية: يصبح الكهان، كهانًا، لأنهم يملكون سرًا يدعون أنه سر رهيب لا يحصل عليه إلا المصطفين والمؤهلين، حسناً، دعنا نفضح السر، ما يخفيه الكاهن، “كيس فشار كبير”، لا المعرفة.

الكتابة للجميع، الرأي للجميع، حتى الآراء التي لن تروق لك، التي لم تكتمل بعد، التي لم يكتشف أصحابها كيف ينمقونها بعد، لكنهم مرة تلو مرة سيفعلون. يمكنك الكتابة ضد الآراء الضحلة، والسيئة، بل أن أفضل وسيلة في رأيي أن تظهر تلك الآراء للنور، لكنك لن تتمكن من منعها، لن يحتكر أحد الكلام. كنت في الأساس أتحدى سلطة ما بعد 30 يوليو، التي قررت أن تحظر الكلام على الجميع، لقد شعرت بهذا في آخر صحيفة عملت بها. اكتشفت أن رغبة احتكار الكلام ليست حكراً على السلطة فقط، بل تمتد إلى كل النخب.

تلك المحاولة فشلت طبعاً، فقد كانت صادرة من أحمق. لازال صديقي يتشبث بالأمل. أما أنا فأسعى الآن لتركيز حماقاتي بدلاً من تبديدها.

لدي شعوران شخصيان لا أعلم مدى صحتهما: أنك بعكس ما يُروّج لك غارق في الواقعية ليس الخيال. وأنك تحاول الإجابة على تساؤلات ما يمكن تسميتهم “أنصاف الموهوبين” سواء في الحياة الواقعية أو الأدبية؛ هل تحاول أن تجيب لنفسك عن تساؤل ما؟

الملاحظة دقيقة، أنا غير مكترث إلا بالواقع، ولا أحاول التعبير إلا عنه. أما عن التساؤلات التي أحاول الإجابة عنها. لقد تجاوز الأمر في الأوساط الأدبية الشللية إلى “الطبقية”، أبطال رواياتي موهوبون يعملون وحدهم على اختراق تلك الطبقة، من هنا تنشأ المآساة، عندما يكتشفون زيف تلك الطبقة، ويبدؤون في العمل ضدها. صعلوك في مواجهة مملوك، ينتهي الأمر بهزيمة الصعلوك طبعاً، وتحرره في آن. لا أعرف إن كان التعبير دقيقًا.

ولماذا تلجأ لهذا الكم من “الخيال” لتصوير الواقع؟

لدي إجابات كثيرة، لكني لن أجيب. هذا السؤال هو عدوي، لماذا تختار تلك الطريقة، أشبه بسؤال: لماذا اخترت طريقتك في الحياة، لا يحق لأحد أن يسأل هذا السؤال.

الكتابة في نظر البعض هي نص موحد ومقدس. هناك فارق جوهري بين رؤية الإسلام السني، للذات الإلهية، التي لا ترى أن تحقق الله سيحدث إلا بتحقيق نسخة موحدة من المؤمن. على عكس ابن عربي، الذي يرى أن الذات الإلهية لا تتحقق ولا تكتمل إلا بالاختلاف الكامل للعقائد، حتى الملحد وعابد الشجرة هم في ظن ابن عربي تحقيقاً للذات الإلهية. هكذا أرى الكتابة، وفن الرواية تحديداً، تحققها واكتمالها لا يحدث إلا عبر اختلاف أرواح صانعيها وطرق تعبيرهم، وليس عبر وصفة موحدة للكاتب. لماذا يرغب الجميع في نسخة موحدة ترتدي نفس الزي؟ فترة التجنيد تنتهي بعد عام لحاملي البكالوريوس.

قلت “لا أهتم بالجوائز الأدبية” لكن ما تقديرك لها في العموم وهل سعي الكتّاب للحصول عليها يؤدي بهم إلى الفقر الإبداعي؟

هذه الجملة منزوعة من سياقها، قلت لا أهتم بالجوائز الأدبية إذا كانت ستمارس عائقًا لي وأنا أكتب، أو أن أكتب خصيصًا من أجل شروط جائزة ما، لكن طبعاً أتمنى كل الجوائز، فالوسط الأدبي العربي والمصري، “بتاع شهادات”. أريد أن أحصل على واحدة، بنفس المنطق الذي حصلت فيه على شهادتي في الصيدلة، كما أراد أبي. ثم أخبرته ”حسناً لقد حصلت لك على ما أردت، هل يمكن لي أن أواصل الحماقة الآن؟“

لكن لا أخفيك سراً، أنا فرحي الوحيد والأصيل هو بالكتابة. كل ما حولها من أمور هو إعاقة وتكدير لهذا الفرح. جائزتي الحقيقية، هي إنتاج نص جديد. أما الندوات، الجوائز، الطبقة التي تشكلت وتحرص على ألا يخترقها أحد، أو تؤجل الاعتراف بمن ليس منها، المنافسة على العظمة كوهمٍ في مخيلة كاتب رديء، حراس الكتابة كنص مقدس، القراء الطيبون الذين يحبون الروايات الحلوة الأليفة، رقباء الوعي، كل تلك الأشياء تكدر روحي حقاً. أنا مهووس بالخلق، كل ما يعطلني عن ذلك، يجعلني أشعر بالمرارة.

وما رأيك في نوبل ومثيلاتها؟

لم تعلّم الكتاب إلا شيء واحد مقيت -رغم عظمتها- هو أن كاتب واحد سينجو، وأنها طوق النجاة الوحيد. هذا خطأ. لم يكن ذلك درس نجيب محفوظ الأساسي، درسه الأساسي هو الصراع مع نفسه، أنه ليس في حلبة، هذا الموظف الموهوب الذي تسلح بأخلاق الميديوكر لحماية نفسه، كان يمكنه الاكتفاء بواقعية الثلاثية، لكنه لم يفعل، بل غامر مراراً ومراراً، جرب وأخضع كل شيء لرؤيته. لم يكن حوله أصلاً إلا كتّاب قلائل، أهمهم يوسف إدريس، فن الرواية والقصة كان حينها في بدايته، كان محظوظاً أيضاً بوجود مناخ ثقافي قوي. الآن يمكن لي أن أعدّ لك خمسة أو ستة أسماء موهوبة ومغايرة، ولن يكف الزمن عن طرح أسماء أكثر شباباً وموهبة لو توفرت الفرص العادلة للجميع. لن ينجو شخص واحد.