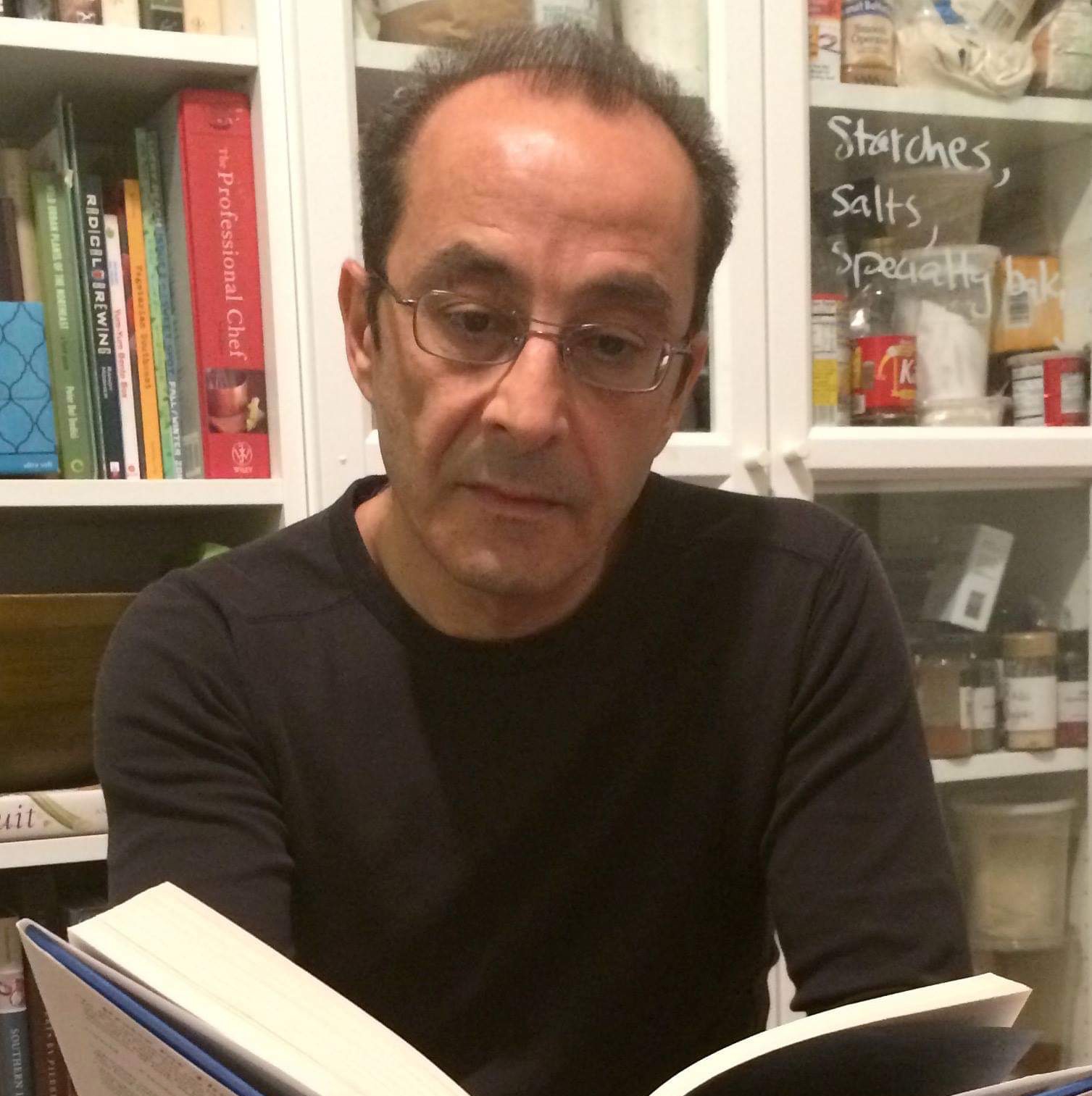

يُعتبر الكاتب والمُترجم اللبناني أنطوان جوكي من أبرز المشتغلين على نقل الشِعر العربي إلى اللغة الفرنسيّة، في رصيده ما يقرب من أربعين عملاً مترجماً ما بين الشِعر والرواية، عدا عن كتابته للمقال الأدبي في عدد من الصحف والمجلات العربيّة كالحياة والعربي الجديد والاتحاد والإمارات الثقافيّة والمستقبل.

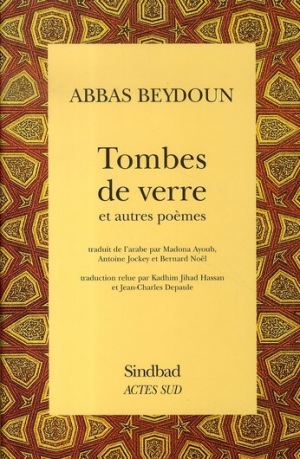

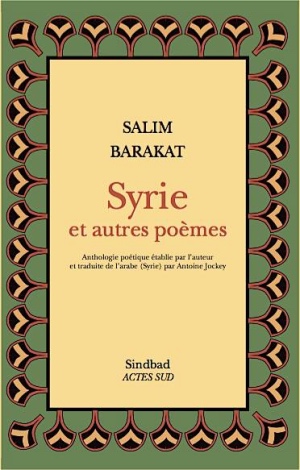

ضيفنا، المولود في بيروت سنة 1966، انتقل إلى فرنسا منذ 1990، وحالياً يقيم ما بين نيويورك وباريس. نقل أعمالاً مُهمّة إلى الفرنسيّة لعدد من الشعراء والروائيين العرب من مثل وديع سعادة وعباس بيضون وسركون بولص وأمجد ناصر وعبدالقادر الجنابي وبول شاؤول وهدى بركات ومايا حاج وغسان زقطان وطارق حمدان وهالا محمد وعماد فؤاد وغيرهم، كما نقل إلى العربيّة الأعمال الشعرية الكاملة للبناني مروان حصّ. هنا حوارنا معه:

كيف تنظر إلى واقع الصحافة الثقافيّة في العالم العربي، كونك واحد من أبرز كُتّابها منذ أكثر من ثلاثة عقود؟

لا شك في عافية ونشاط صحافتنا الثقافية، خصوصاً تلك التي تعنى بالثقافة حصراً، وما أكثر مواقعها الإلكترونية اليوم! لكن هذا لا يعني أنها لا تعاني من مشاكل مختلفة، لعل أبرزها انحسار الاهتمام بالشأن الثقافي عموماً، ليس فقط في عالمنا العربي، بل في العالم أجمع. قرّاء الأدب ـ على أنواعه ـ في حالة تراجُع مستمرّ أمام “ثقافة” الصورة، ذات الطبيعة الاستهلاكية المتعوية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى هواة الفنون التشكيلية أو المسرح ـ القليلين أساساً. ثورة ـ أو بالأحرى فورة ـ التكنولوجيات ووسائل التواصل الاجتماعي، التي أنجبت هذه “الثقافة”، لا تفسّر وحدها هذا الواقع المأساوي. نحن نعيش اليوم في عصرٍ يتحكّم به منطق أو هاجس الكمّ والبيع. ومن هذا المنطلق، لأن المهتمين بالشأن الثقافي قليلون، باتت الثقافة الحقيقية تحتل حيّزاً محدوداً وخلفياً ـ كي لا نقول هامشياً ـ داخل الصحف والمجلات الشاملة الكبرى، حين لم يتم دمج أخبارها ومقالاتها بأخبار النجوم والمجتمع، كما هو الحال في واحدة من الجرائد اللبنانية التي صارت صفحتها الثقافية تدعى “ثقافة وناس”!

مشكلة أخرى تعاني منها الصحافة الثقافية العربية هي تواري العديد من الصحف والمجلات الشاملة التي كانت تحتضن أبرز أقلامها. لكن الصحافيين العرب العاملين في المجال الثقافي ليسوا فقط ضحايا. فباستثناء أولئك الذين يمارسون النقد الشعري أو الروائي بمستوى مقبول، كم ناقد عربي حقيقي يمكننا الإحصاء في مجالات الفنون التشكيلية والمسرح والسينما؟

عملتَ في أكثر من منبر، كالحياة والمستقبل والعربي الجديد والإتحاد وغيرها، هل ثمّة أمور تودّ أن تشير إليها لتطوير عمل الصحافة الثقافيّة؟

نعم، لا بد من شغفٍ وجهدٍ جبّارين للعمل في هذا الميدان، إذ لا يمكن تنصيب أنفسنا كتّاب في الثقافة من دون حدّ أقصى ـ وليس أدنى! ـ من الثقافة والتكوين في المجال الذي نكتب فيه. ولا أقصد هنا التخصّص في الجامعات، فأهم نقّاد الفن في أوروبا خلال القرنين الماضيين كانوا شعراء لم يدرسوا الفن في المعاهد. ما أقصده هو ذلك التطلّب الشديد من الذات وذلك الشغف اللذان يقوداننا إلى تشكيل معرفة عميقة وواسعة لا بد منها لقراءة أي عملٍ فني أو أدبي. وهذه المعرفة غير متوفّرة دائماً لدى كتّابنا الصحافيين.

في المقابل، كي يتطوّر عمل الصحافة الثقافية في منطقتنا، لا بد من رد اعتبارها واعتبار العاملين فيها. فكما سبق وأشرت، باتت الصفحات الثقافية في الصحف والمجلات الشاملة تحتل حيّزاً هامشياً وخلفياً فيها. وحين نستحضر ما يتلقّاه الكاتب في هذه الصفحات من مكافآت على أتعابه ـ هذا حين يتلقى شيئاً ـ نفهم مأساته. صحيح أن خبز هذا الكاتب روحي بالدرجة الأولى، لكن الصحيح أيضاً هو أن الثقافة العالية التي ننتظرها منه لها كلفة (شراء كتب، التردد على المتاحف، مشاهدة أفلام في دور السينما…) لن يتمكّن من سدّها إن لم يُكافأ مادّياً كما يجب.

تقيم في باريس منذ بداية التسعينات، حبّذا لو تحدّثنا عن واقع الترجمة من الفرنسيّة إلى العربيّة وبالعكس، كيف تَنظر إلى ما يُترجم اليوم من الأدبين، من وإلى الفرنسية والعربية؟

حركة الترجمة من الفرنسية إلى العربية ما زالت بطيئة وفي بداياتها، إذ بالكاد نجد عملاً مترجماً لعمالقة فرنسيين في الشعر أو النثر أو الاثنين معاً، مثل لوي أراغون، غييوم أبولينير أو تريستان تزارا، كي لا أسمّي غيرهم. لكنها انطلقت بزخم هذه المرة، مقارنةً بحركتها في القرن الماضي التي اقتصرت على الشعر بشكلٍ رئيس ولم تتجاوز المختارات المحدودة. لا تزال مئات الروايات الفرنسية المهمة تنتظر مَن ينقلها إلى العربية. في المقابل، الترجمة من العربية إلى الفرنسية نشيطة جداً، إذ يمكننا اليوم أن نقرأ بلغة موليير أعمالاً كثيرة، وأحياناً الأعمال الكاملة، لأبرز الروائيين العرب، ومختارات واسعة لأبرز الشعراء العرب الحداثيين. وحتى الأدب العربي الكلاسيكي ينال منذ فترة طويلة حصّته من الاهتمام في فرنسا. بالتالي، ما يُترجَم من أدبنا إلى الفرنسية يمثّل إلى حد كبير واقعه، بينما لا يمكننا أن نقول الشيء نفسه عن الأدب الفرنسي المنقول إلى العربية. لكن ما زال الوقت أمامنا لسدّ هذا النقص.

يبدو الاهتمام لدى الناشر بأسماء أدبيّة معيّنة ومعروفة دونَ غيرها، وبأكثر من ترجمة واحدة، كيف تنظر إلى هذه الظاهرة تحديداً؟

من الطبيعي أن يهتم الناشر بالأسماء الأدبية المعروفة، إذ ثمة جانب نفعي مشروع في نشاطه لا يمكننا أن نلومه عليه. دار النشر التي لا تتمكن من بيع ما تنشره تغلق أبوابها عاجلاً أم آجلاً وتنتهي كُتُبها مُدوّرةً (recyclée) من أجل صناعة ورق للفّ المناقيش أو الخضار. المشكلة هي حين لا يهتم الناشر إلا بالأسماء المعروفة، فعندها يصبح مجرّد تاجر ويفقد دوره الثقافي كمكتشِف مواهب جديدة أو أسماء مهمة لكن غير معروفة. مثل المترجِم، على الناشر أن يكون صاحب عينٍ ناقدة ترشده على مَن وما يجب أن ينشره، بغضّ النظر عن المنفعة المادية. لكننا، كما قلتً سابقاً، نعيش في عصرٍ يشكّل الكسب المادّي فيه المعيار ـ الحَكَم.

كقارئ ومتابع عن قرب للأدب الفرنسي؛ مَنْ مِنَ الكُتّاب الفرنسيين الجدد تجده الأكثر جذباً لذائقتك وترى أنّ المكتبة العربيّة تفتقر إلى أعماله؟

في الرواية، أعتبر كريستوف كلارو أهم روائي فرنسي اليوم، شكلاً ومضموناً. لكن حتى في فرنسا، ما زال هذا العملاق غير معروف كما يستحق، لسبب بسيط هو أن قراءة رواياته ـ الشعرية بامتياز ـ تتطلّب جهداً قلة قليلة من القرّاء مستعدة لبذله. جيروم فيراري أيضاً روائي ممتاز، ومثل كلارو، لم يُترجم أي عمل له إلى العربية. في الشعر، ثمة أصوات معاصرة كثيرة تفتنني، مثل جان ماري غليز، جوليان بلاين، توما فينو، شارل بينكان، جان بيار بوبييو، إديت أزام… لكن هؤلاء الشعراء ثوّروا الشعر لغةً وخطاباً بطريقة لا أعرف كيف تُمكِن ترجمتهم.

هل من حركة أدبيّة جديدة هناك؟

كالعادة، هنالك حركات وليس حركة واحدة في فرنسا، لكن الأصحّ هو أن نتكلم عن حساسيات أو تجمّعات أو مختبرات يبقى تأثيرها محدوداً مقارنةً بالحركات الطليعية التي نشطت في باريس حتى مطلع سبعينات القرن الماضي، ليس لأنها أقل قيمة منها، بل لأنها لا تتوق أو تدّعي الاضطلاع بمثل هذا الدور.

هل من كتب تودّ أن تنقلها إلى العربيّة ؟

نعم، الكثير من النصوص الطلائعية والبيانات الثورية للدادائية والمستقبلية والسوريالية وحركة مبدعي الأوضاع. ربما كان عليّ أن أبدأ مشوار الترجمة من هنا. ما زالت معظم هذه النصوص والبيانات غير مترجَمة إلى العربية، علماً أنها قلبت نظرتنا إلى الأدب والفن والحياة، أينما كان مكان إقامتنا.

هل ثمّة جغرافيا معيّنة تجذب القارئ الفرنسي، ماذا عن الأدب العربي المُترجم إلى لغتهم؟

لا توجد جغرافيا معيّنة. الفضول المذهل لدى القارئ الفرنسي هو الذي يجعل من بلده عاصمة الأدب الدولية من دون منازع. تصوّر أن العناوين الأدبية المترجمة سنوياً إلى اللغة الفرنسية هي ضعف العناوين التي تُترجم في بريطانيا والولايات المتحدة مجتمعتين! طبعاً، يحتل الأدب المكتوب بالإنكليزية الصدارة في هذه الترجمات، يتبعه الأدب المكتوب باللغة الإسبانية. أما الأدب العربي فينافس الأدب الروسي والصيني على مستوى عدد الاصدارات، ويتقدّم عليهما وعلى أدب ألمانيا ودول أوروبا الشرقية على مستوى البيع في المكتبات الفرنسية!

مع موجة النزوح الأخيرة، بدأ الأدب السوري يأخذ حيّزاً لا بأس به من الترجمة إلى العديد من اللغات الحيّة، ماذا عن اللغة الفرنسيّة؟

منذ اندلاع الثورة السورية، ثمة اهتمام لافت في فرنسا بهذا الأدب، وخصوصاً بالأعمال المعاصرة التي تتناول مباشرةً الحرب والمأساة الناتجة منها. وفي هذا السياق، تُرجمت روايات ومجموعات شعرية سورية كثيرة إلى الفرنسية. وحتى الفن التشكيلي السوري حظي بالاهتمام نفسه. ولا شك في أن التغطية الإعلامية اليومية لما حصل من أهوال في سوريا لعبت دوراً مركزياً في بلورة هذا الاهتمام. إنه الجانب الإيجابي الوحيد للحرب، أي تعزيز فضولنا بثقافة الشعب الذي يموت في رحاها والتعاطف معه. لكن سواء على مستوى الأدب أو على مستوى الفن، كان الكتّاب والفنانون السوريون بمستوى الاهتمام الذي نالوه.

ترجمتَ من العربيّة إلى الفرنسيّة، ما يقرب من أربعين عملاً أدبيّاً ما بين الشِعر والرواية؛ ماذا عن الترجمة المعكوسة، أقصد من الفرنسيّة إلى العربيّة، هل السبب يكمن في رداءة التعامل من قبل الناشر العربي أم أنه ما من جهة تتبنّى الترجمة إلى العربيّة؟

لقد ترجمتُ مختارات لشعراء فرنسيين وفرانكفونيين كثر إلى العربية، صدرت في الصحف برفقة المقالات التي كتبتها عن هؤلاء الشعراء، باستثناء الأعمال الشعرية الكاملة للبناني مروان حصّ التي صدرت عن دار “النهار”. لا يمكنني أن أحكم على سلوك الناشرين العرب سلباً أو إيجاباً لأنني لم أتواصل مع أيّ منهم بحكم انطلاقي في الترجمة من باريس وانحصار عملي مع ناشرين فرنسيين. لكن ما يمكنني أن أقوله هو أن وضع المترجِم في عالمنا العربي مأساة حقيقية. فحتى في المؤسسات الخليجية التي تعنى بنشر الأدب العالمي المترجم إلى العربية، وتملك إمكانيات مادّية هائلة، لا تبلغ مكافأة المترجِم على عمله نصف ما يناله في فرنسا! فكيف إن كان يعمل مع دور نشر تقع خارج منطقة الخليج! بالتالي، تتبنّى دور نشر عربية كثيرة مشاريع الترجمة المهمة، لكن يتوجّب على المترجِم أن يعمل معها في ظروف لا تبتعد كثيراً عن السخرة.

في ظل وجود النت ومواقع التواصل الإجتماعي، هل تتواصل مع من تترجم لهم من الكتّاب، وما مدى أهميّة ذلك؟

طبعاً، لا يمكن نقل نصّ إلى لغة أخرى من دون التواصل مع كاتبه من أجل أخذ رأيه في المشاكل التي نواجهها أثناء الترجمة، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بنص شعري. في الرواية، التواصل أقل لأن خطاب النص الروائي نادراً ما يلفّه الغموض أو ما يتضمّن عدة طبقات دلالية. لكن، للأمانة، يجب على المترجِم استشارة الكاتب كلّما اعتراه شكّ في جملة أو عبارة معيّنة.

الأعمال التي قمت بترجمتها، معظمها شِعريّة (هناك أربع روايات فقط)، كمترجم أين تجد نفسك أكثر؟

في الشعر أولاً. حساسيتي شعرية بالدرجة الأولى، كما أن انطلاقتي في الترجمة كانت مع الشعر، ولا شكّ في أن ذلك حدد مساري وخياراتي. لكن هذا لا يعني أنني لم أستمتع في عملي على الروايات الأربع التي ترجمتها…

أين تكمن صعوبة الترجمة بالنسبة لك؟

بشكل عام، تكمن صعوبة الترجمة أولاً في نقل صوت الكاتب، نبرته وخصائص لغته إلى اللغة المستقبِلة لنصّه. يمكن بلوغ المعاني المسيّرة في النص بطريقة أو بأخرى، لكن النصّ الأدبي لا يقتصر على المضمون، فما يجعل منه نصّاً أدبياً ويمنحه فرادته هو خصوصاً النبرة والأسلوب والمناورات اللغوية التي يلجأ إليها صاحبه لقول ما يرغب في قوله. وفي حال كان النص شعرياً، هنالك أيضاً صعوبة إيصال موسيقاه، إيقاعاته، اقتصاد أو فيض كلماته، والتعامل مع حقله الدلالي وإيحاءاته. أحياناً، يعمد المترجِم في مكانٍ ما من القصيدة إلى تقليص هذا الحقل قليلاً لصالح الإيقاع، أو الوفاء لهذا الحقل على حساب الإيقاع، حين يتعذّر طبعاً الوفاء كلياً للاثنين معاً. إنها مسألة خيارات واستراتيجيات ترجمة تختلف بين مترجِم وآخر وفقاً لحساسية كلّ منهما. علينا أن لا ننسى أيضاً أن “لكلّ لغة عبقريتها” في القول والتعبير، وأن بعض الكلمات في لغة معيّنة تحمل دلالات كثيرة لا تحملها الكلمات المقابلة لها في لغة أخرى. بالتالي، لا بد من هامش حرّية في الترجمة، من “خيانة” ضرورية كي نصل في النتيجة إلى قصيدة وليس إلى مجرّد ترجمة لقصيدة. جميع هذه الصعوبات التي ذكرتها نواجهها لدى ترجمة نصّ روائي لكن بدرجات متفاوتة وفقاً لطبيعته. في المطلق، ترجمة الشعر أصعب من ترجمة الرواية، لكن في الواقع، ثمة قصائد سردية بسيطة من السهل ترجمتها مقارنةً بنصوص روائية ذات لغة شعرية مذهلة وعمق دلالي مرعب، كروايات سليم بركات مثلاً.

برأيك ما هي الآليّات التي قد تطوّر عمل الترجمة في العالم العربي، على غرار الدول الأوربيّة، سواء بالنسبة للمؤسسات أو دور النشر الخاصّة، ما هي الأولويّات التي تقترحها؟

لأن الفاعل الأول في عمل الترجمة هو المترجِم، لا بد من احترام حقوقه كي يتطوّر هذا العمل. فحين يحصل ذلك، ستصبح هذه الممارسة أكثر جاذبية لمن يرغب في امتهانها لكنه لا يزال متحفّظاً نظراً إلى بؤس مدخولها. وفي هذا السياق، لا يمكن أن تقع كلفة حقوق المترجِم على الناشر فقط. ففي الدول الغربية، هنالك مؤسسات رسمية للكتاب تدفع الجزء الأكبر من هذه الكلفة دون أن تتدخّل في اختيارات الناشرين. لا بد أيضاً من مؤسّسات ثقافية مرجعية تساهم مع دور النشر في التخطيط وبرمجة الكتب التي يتوجّب ترجمتها قبل غيرها نظراً إلى قيمتها، ومع الجامعات في تنظيم لقاءات وطاولات مستديرة تعرّف بأهميّة الترجمة ودورها المحوري في تلاقح الحضارات والثقافات. لا بد أخيراً من نقّاد لديهم الكفاءة للتدقيق في قيمة الترجمات. مع الأسف، كل هذه الأشياء غير متوفّرة في عالمنا العربي والنقّاد العرب لا يقومون بواجبهم، بل نراهم يصفّقون لدى صدور ترجمة لعمل أدبي مهم ويمدحون مترجمه في الوسائل الإعلامية، ليتبيّن لاحقاً أن الترجمة غير دقيقة وتصلح للرمي في سلة المهملات! وينطبق هذا الأمر على ترجمات كثيرة إلى العربية.

هل من أعمال جديدة تعمل على ترجمتها الآن؟

لقد انتهيتُ منذ أيام قليلة من ترجمة رواية الفلسطيني علاء حليل، “أورفوار عكا”. وسأنطلق قريباً في ترجمة مختارات واسعة للشاعر اللبناني بول شاوول. سبق ونقلتُ بعض قصائد هذا الشاعر الرائع إلى الفرنسية، صدرت منذ عامين في كتاب صغير، لكنه يستحقّ كتاباً ضخماً كسائر مجايليه الشعراء الذين ترجمتهم. هنالك أيضاً مشاريع أخرى كثيرة مع ناشرين فرنسيين، لكن لا لزوم للتحدث عنها طالما أنها ما زالت في طور البلورة والإعداد.

أنت عضو في اللجنة الدوليّة لمهرجان “أصوات حيّة” الشِعري منذ سنة 2003، وتختار الشعراء العرب المدعوّين إلى هذه التظاهرة، برأيك أين هو الشِعر العربي اليوم من الشِعر العالمي، قيمةً وحداثةً؟

من الصعب التحدّث عن الشعر العربي المعاصر ككل، إذ لدينا شعراء ولدينا “متشعرنون”، كما في كل حقبة. بالتالي، هنالك تجارب عربية مهمة تستحق المتابعة، ولدى أصحابها ما يقولونه وطرق شعرية فريدة لقوله، وتجارب تشكّل “جريمة” في حقّ كتّابها وقرّائها. لكن بشكلٍ عام، ما زال الشعر الغربي، والفرنسي والأميركي خصوصاً، يظلّل الشعر العربي. بما أنني ذكرتُ توّاً بول شاوول، سأستشهد بجملة قالها أمامي منذ سنوات، وهو محقّ فيها: “خلف كل شاعر عربي كبير ثمة شاعر أو شاعران غربيان”. لكن الملاحظ في هذا السياق هو أن الجيل الشاب من شعرائنا يبدو لي أقل تأثّراً بالتجارب الشعرية الغربية من الأجيال التي سبقته، من دون أن يعني ذلك أنه متفوّق عليها قيمةً. ربما يتمكّن يوماً من ذلك، فالوقت أمامه.