تكادُ ظروفُ الحياة في ظلِّ الأنظمة الديكتاتورية تتماثلُ في العالم كلّهِ. ولئن كانت قصص حياة الناس التي تصلُ إلى قرّاء اللغة العربية من الأدب العالمي عن آثار الأنظمة الشمولية القمعية تتّسمُ بالجدّةِ والمفاجأة، فذلك ليس لخلوِّ العالم العربي من قصصٍ مماثلة، بل لأنّ الشعوبَ الناطقة باللغة العربية كانت (ولما تزل في الحقيقة) تعيشُ ظروفَ حياةٍ مشابهة لتلك القصص، ما قلل من إمكانية الكتابة عنها، قبلَ أن تكسرَ وسائلُ الاتّصال الحظر المفروض على الناس من قبل هذه الأنظمة، وتجعلَ حكاياتهم ومآسيهم في المتناول.

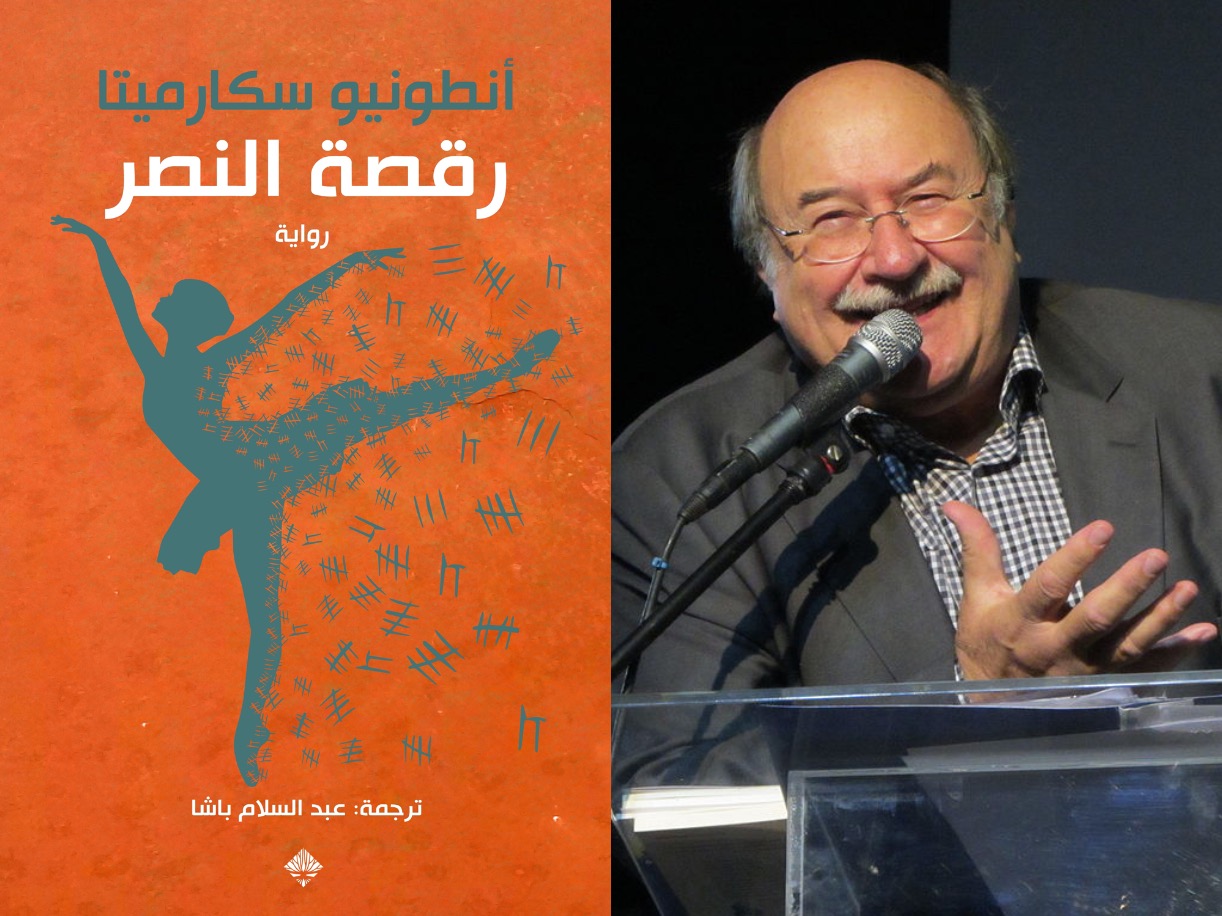

على ذلك، فإنّ روايةَ «رقصة النصر» للكاتب التشيلي أنطونيو سكارميتا (١٩٤٠) لم تحمل حكاياتٍ أشدّ قسوة من تلكَ التي بتنا نقرأها كلّ يومٍ عن بني أوطاننا. فالروايةُ التي ترجمها المصريّ عبد السلام باشا، وأصدرتها “دارُ ممدوح عدوان للنشر والتوزيع” عام ٢٠١٩ ضمن خطّةٍ لنشرِ أعمالِ الكاتب ذائع الصيت، تحكي قصّةَ شابٍّ حالمٍ يدعى أنخيل سانتياغو، يخرجُ من السّجنِ بعفوٍ رئاسيّ، بعد عامين قضاهما في وجار الضباع في العاصمة سانتياغو. ويتزامنُ خروجُهُ مع إخلاء سبيل لصٍّ مرموقٍ هو بيرغارا غراي، الذي يخرجُ من السجنِ بالعفوِ ذاتِه. غيرَ أنّ خططَ الأولِ تمحورت حول الرغبة بالانتقامِ من ماضيهِ عبرَ سرقةٍ ضخمةٍ تضمنُ لهُ أن يحقق أحلامهُ بامتلاكِ مزرعةٍ كبيرة يتمشّى فيها على ظهرِ حصانٍ، بينما كانت رغبة الثاني (اللصّ المرموق) هي التقاعد والابتعاد عن ماضيه والحياة الهادئة برفقةِ زوجته وابنه.

تتعاظمُ رغبةُ أنخيل سانتياغو في إقناع غراي بضربة العمر، بعد أن يلتقي بفتاةٍ اسمُها فيكتوريا، أو “لافيكتوريا” كما يؤكّدُ النّصُّ مرارًا، مضيفًا أداة التعريف باللغة الإسبانية إلى اسمِها. فيكتوريا هذه تُمثّلُ خطًّا دراميًا منفصلًا في الرواية، فهي ابنةُ مدرّسٍ اغتيلَ على باب مدرستِهِ حين كانت الفتاةُ جنينًا في شهرهِ الخامس، ما جعلَ حياتها تأخذُ مسارًا شاقًا قبل أن تولد.

تُحاولُ الرّوايةُ تصوير الحياة الديمقراطية التي تحبو في تشيلي بعد القضاء على حُكم الجنرال أوغستو بينوشيه، قائد الجيش الذي دعمته الولايات المتحدة للقضاء على حكم الزعيم الاشتراكي سيلفادور الليندي. وتنجحُ الروايةُ في التقاطِ النزعات العنفيّة لدى المُجتمع، كما تنجحُ في رسمِ ملامح الشّخصيّة الإنسانيّة المسحوقة التي تخلّفها سنوات الديكتاتورية، فنرى كيف يحاولُ اللصوص التنصّل من ماضيهم تارةً، والنكوص إلى ذلك الماضي تارةً أخرى. ولعلّ الجملةَ، الحِكمةَ، التي وردت على لسانِ «ليرا»، القاتلُ الذي لم يشمَلهُ العفو الرئاسيّ فقرر منحَ خطّةِ “ضربة العُمر” إلى الشاب أنخيل سانتياغو قبيل خروجه من السجن، مصحوبًا برسالةِ توصيةٍ من «ليرا» إلى اللصّ المرموق غراي، لعلّ تلك الحكمة كانت مفتاحًا لقراءةِ ما يعتملُ في نفسِ الكاتب صاحبِ «عرس الشاعر»، إذ قال ليرا مرةً:

“في عالم المجرمين لا يصلحُ إلّا العنفُ أو الصبر. الخيارُ الأول يجعلُكَ ثريًا ويعودُ بك إلى السجن. وبالخيارِ الثاني ستستمرُّ فقيرًا، لكن حرًّا”.

وبالطبع فإن أنخيل سانتياغو سيختارُ محاولة الإثراء، رغمَ ما تحملهُ من مخاطر العودة إلى السّجن، مُستعدّا بالتالي للعنفِ الذي قد تستلزمهُ هذه المحاولة، على أن يعيشَ حياةً معدمةً بعد سنتين عانى خلالهما ما عاناهُ داخل القضبان. مُضيفًا إلى خيارهِ هذا مبرراتٍ أخلاقيةً جديدة، كأن يُنقذَ حياة فيكتوريا المفصولة من المدرسة والتي لا تملكُ ما يكفي لتسديد أقساط مدرسة الباليه، ويساعدها بالتالي على تحقيقِ أحلامها بالرقص على أهم خشبات المسارح. أو أن يُقنعَ غراي بأنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة زوجتهِ التي لم تزره خلال سنواتِ سجنهِ الخمس، وابنهِ الذي خرجَ ليجدَ مشاعرهُ محايدةً تجاهَ والدهِ الذي تركَهُ لأمّهِ دون اكتراثٍ فيما سيعانيه الفتى خلال محبسِ أبيه.

نرى أيضًا ما آلت إليهِ حالُ أنصارِ الديكتاتور، ففي حين تجهلُ فيكتوريا ممن ستنتقمُ لمقتلِ أبيها، عبرَ حوارٍ قصيرٍ شيّقٍ مع أنخيل سانتياغو حينَ يقولُ لها إنّ الديكتاتورية من اغتالته فتقول جملةً دقيقةً: “لكنّ الديكتاتورية هي الجميع! وفي الوقتِ ذاتهِ ليست أي شخص”. نرى أيضًا أنّ ضربةَ العمرِ موجّهة لخزانة جنرالٍ كانَ رئيس الخدمات السريّة لبينوشيه، والذي قضى سنواتِ حكمهِ في السجن ضمن قصرٍ بُنيَ خصيصًا لهُ ليقضي فيه محكوميّته، مستعينًا على حمايته بالعناصر الذين تمّ تسريحهم من الأمن بعد القضاء على الديكتاتور!

كلُّ هذه التفاصيل في الرواية، لم تكفِ لمفاجأتنا كقرّاء ينتمون إلى فئة البلدان التي تشبهُ تشيلي بينوشيه، فهل يُفاجئنا اغتصابُ السجناء؟ هل يُفاجئُنا اغتيالُ المعارضين على أبواب المدارس؟ أم ردود الأفعال التي تتولّدُ لدى الضحايا؟

كذا، فإنّهُ لن يُفاجئنا حتمًا أنّ الديكتاتورية هي الجميع، وهي ليست أيّ شخص. كما قالت فيكتوريا، أو “لافيكتوريا”.