من كتاب «فضيحة القرن» (el escandalo del siglo) عن دار فينتاج إسبانيول عام 2018.

نُشر في الأصل بتاريخ: 8 تشرين الأول 1980 في صحيفة Elpais.

كلّ عامٍ في مثلِ هذهِ الأيّام، يُؤرّقُ شبحٌ عظماءَ الكتّاب: إنّه شبحُ جائزة نوبل للآداب.

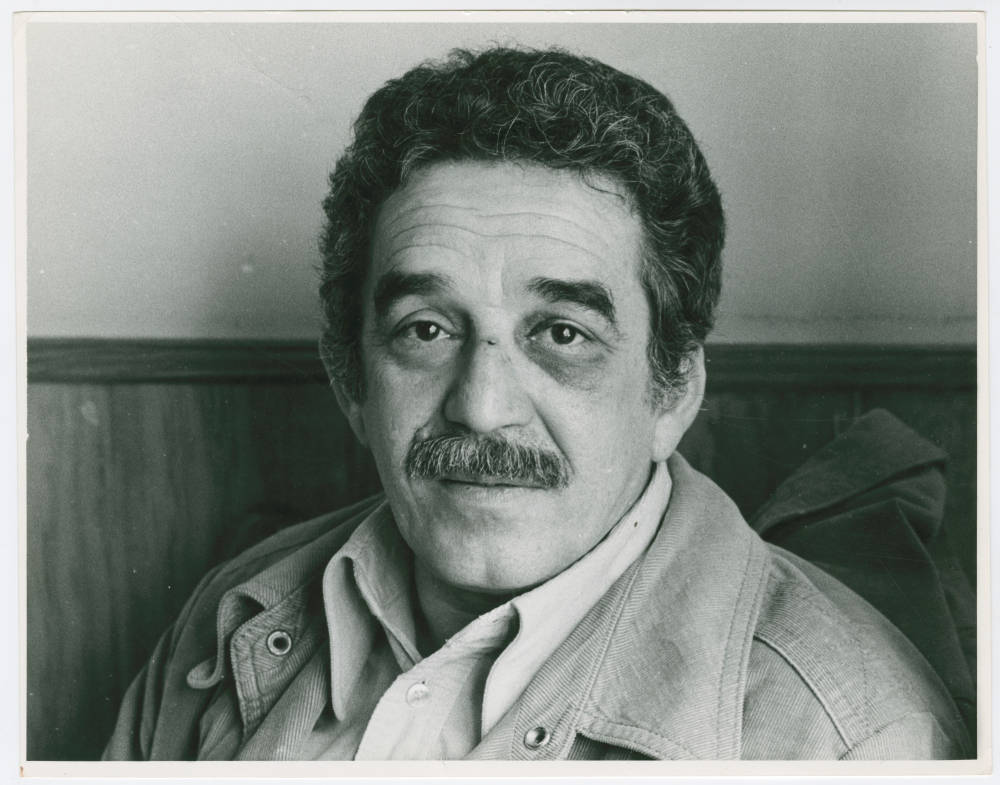

خورخيه لويس بورخيس، أحد أعظم المُرشّحين وأكثرهم اجتهادًا، تذمّر ذات مرّة في مقابلةٍ صحافيّة بشأنِ شهرين من القلق جرّاء التوقّعاتِ التي تسبقُ إعلان النتيجة. لكنّه أمرٌ لا يمكن تفاديه، بورخيس يعدّ الكاتب ذو المزايا الفَنيّة الأرفع في حقل اللغة الإسبانيّة ولا يمكنهم التظاهر باستبعاده فقط من بابِ الشفقة بحاله جرّاء تلك التوقّعات. السيّئ في الأمر أنّ النتيجة النهائيّة لا تعتمدُ على إرادةِ المُرشّح نفسه، ولا حتّى على عدالةِ الآلهة، بل على الإرادةِ الغامضةِ لأعضاءِ الأكاديميّة السويديّة، لا أتذكر ترشيحات بعينها، لكن يبدو أنّ الفائزين بشكلٍ عام هم أوّل المتفاجئين بها.

عندما تلقّى الكاتب المسرحيّ الأيرلندي صمويل بيكيت خبرَ فوزه بالجائزة عبر الهاتف عام 1969، صرخَ في فزع: “يا إلهي.. يا لها من كارثة!”. كذلك فقد علم بابلو نيرودا عام 1971 بأمرِ فوزهِ قبل ثلاثة أيّام من نشرِ الخبر عبرَ رسالةٍ سِريّةٍ من الأكاديميّة السويديّة، لكنّهُ في الليلة التالية دعا مجموعةً من الأصدقاء لتناولِ العشاء في باريس حيثُ شغل حينئذٍ منصب سفيرٍ لبلاده، لم يكن أحد منّا يعرفُ مناسبة الدعوة حتّى نَشَرت الصّحف المسائيّة القصّة. أوضحَ لنا نيرودا لاحقًا بضحكتهِ التي لا تُقهر: “في الواقع أنا لا أؤمنُ بأيّ شيءٍ على الإطلاق حتّى أراهُ مكتوبًا”. بعدَ أيّامٍ قليلة، على الغداء في مطعمٍ صاخبٍ في شارع بوليفار دو مونبارناس (Boulevard du Montparnasse) تَذَكّرَ أنّهُ لم يَكتب بعد خطابًا ليلقيه في حفلِ توزيعِ الجوائز الذي سَيُعقدُ بعدَ 48 ساعة في ستوكهولم، فما كان منه إلا أن َقَلبَ ورقة قائمة الطعام، ودونَ توقّفٍ أو قلقٍ بشأنِ الضوضاءِ البَشريّة من حوله وبالسهولة ذاتها التي يَتنَفّسُ بِها والحبرِ الأخضر ذاته الذي خطُّ بهِ أبياته، هناك في ذلك المكان كتبَ خطابَ تتويجهِ الرّائع.

التصوّر الأكثر شيوعًا بين الكتاب والنقّاد هو أنّ الأكاديمييّن السويدييّن يَعقدون اجتماعاتهم في شهر أيّار، عندما تبدأ الثلوج بالذوبان، لدراسة ومناقشة أعمالَ القلّة المُتأهّلين للتصفيات النهائيّة خلال حرّ الصيف. ثمّ لاحقًا في شهر تشرين الأوّل، في وقتٍ ما يزالون ينعمون فيه بدفءِ شمس الجنوب، يُصدرون حُكمهم النهائي. مزاعمُ أخرى أفادت بانتخاب خورخيه لويس بورخيس في أيّار عام 1976، إلّا أنّهُ لم يكن في التصويتِ النهائيّ في تشرين الثاني. في الواقع، كان الحائز على جائزة ذلك العام هو سول بيلو (Saul Bellow) الرائع والكئيب، والذي تَمّ اختيارهُ على عجلٍ في اللحظة الأخيرة، على الرّغم من أنّ الحاصلين على الجوائزِ الأخرى في مختلفِ الموضوعات كانوا أمريكييّن أيضًا.

ما حَدث هو أنّهُ في 22 تمّوز من ذلك العام – قَبلَ شهرٍ من موعد التصويت – أقدَمَ بورخيس على فعلٍ لا علاقةَ له بأدبهِ البارع، فقد زارَ الجنرال أوغستو بينوتشيه (Augusto Pinochet) وسط حضورٍ رسميّ، وقالَ في خطابهِ البائس ذاك: “إنّهُ لشرف غير مستحقّ أن تستقبلني سيّدي الرئيس”، وتابَع دون أن يسألهُ أحد: “في الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي، يتمّ إنقاذ الحريّة والنظام”، وختمَ دون مراعاة: “يحدثُ هذا في قارّةٍ لا سلطويّة قوَّضتها الشيوعيّة”.

كانَ من السّهل الاعتقاد بأنّ تلفّظهُ بتلك العبارات الفظّة المُتتالية لم يكن سوى للسخرية من بينوتشيه، لكنّ السويديّين لا يفهمون روح الدعابة في بوينس آيرس. منذ ذلك الحين، اختفى اسم بورخيس من اللائحة. واليوم وبعد كفّارة جائِرة، عادَ اسمهُ للظّهور، ونحن، قرّاءَه النّهمون وخصومه السياسيّون، في ذات الوقت، لا نرغب في شيءٍ أكثر من معرفةِ أنّهُ قد تَحرَّرَ أخيرًا من قلقهِ السّنويّ.

أشدّ منافسيه روائيّان يَتحدّثان اللغة الإنجليزيّة. الأوّل، وظهرَ بهدوء في السنوات السابقة، وباتَ موضوع ترويجٍ مذهلٍ من قِبلِ مجلّة نيوزويك (Newsweek)، والتي أَبرَزتهُ على غلافها في 18 تمّوز باعتبارهِ المعلّم العظيم للرواية؛ لأسبابٍ وجيهة. اسمه الكامل فيديادر سورجيراساد نيبول (Vidiadhar Surajprasad Naipaul)، يبلغُ من العمر 47 عامًا، وُلِدَ هنا في هذه الأنحاء، في جزيرة ترينيداد، لأبٍ هندوسيّ وأُمٍّ كاريبيّة، ويعتبرهُ بعض النقّاد الشديدين أنّهُ الأعظم من بين الكُتّابِ المُعاصِرين الناطقين باللغة الإنجليزيّة. المُرشَّحُ الآخر هو جراهام جرين (Graham Greene)، والذي يتمتع بمزايا عديدة ويصغرُ بورخيس بخمس سنوات، ومثله، متأخرًا بضعَ سنوات، عن نيلِ غار الشيخوخة هذا.

في خريف عام 1972، في لندن، بدى لي أن نيبول لم يكن مُدرِكًا إدراكًا تامًا لحقيقة كونهِ كاتبًا من منطقةِ الكاريبي. ذَكّرتهُ بذلك في تَجمّع للأصدقاء فتفاجأ بعض الشيء؛ فَكّرَ للحظةٍ ثم أضاءَت ابتسامةٌ وجههُ قليل الكلام وأجابني: “ملاحظةٌ في مكانها”. في حين أنّ جراهام جرين، المولود في بيرخامستيد (Berkhamsted)، لم يتردَّد عند سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان على علمٍ بكونهِ يُعتبر روائيًّا لاتين – أمريكيًّا. فأجاب: “بالطّبع، وأنا سعيد للغاية، فأفضل الروائييّن الحالييّن موجودون في أميركا اللاتينيّة، أمثال خورخي لويس بورخيس”. منذ عدّة سنوات، خلال حديثنا، أعربتُ لغراهام جرين عن حيرتي واستنكاري من أنّ مُؤلّفًا مثلهُ، بمثلِ هذا السّجل الضخم والموثّق من العملِ، لم يَحصل على جائزةِ نوبل.

فأجابني بِجديّة مُطلَقة: “لن يمنحوني إيّاها أبدًا، لأنّهم لا يعتبرونني كاتبًا جادًّا”.

الألغاز الثلاثة للأكاديميّة السويديّة:

تَأسَّست الأكاديميّةُ السويديّةُ المَسؤولةُ عن منحِ جائزةِ نوبل للأدب عام 1786، دون أيّة مبالغة في الادّعاء، تَشبُّهًا بالأكاديمية الفرنسية. لم يتخيّل أحدٌ حينها، بالطّبع، أنّها ستكتسب مع مرورِ الوقت أعظم قوّة تكريسٍ في العالم. تضمّ الأكاديمية ثمانية عشر عضوًا دائمين وفاعلين في سنٍّ وَقور، تَختارهم الأكاديميّة نفسها من بين أبرزِ الشخصيّات على مستوى اللغة السويديّة؛ من بينهم اثنان من الفلاسفة ومُؤرّخان، وثلاثةُ مُتخصّصين في اللغات الاسكندنافيّة وامرأةٌ واحدةٌ فقط. لكن هذا ليسَ الاستعراض الذكوريّ الوحيد؛ إذ أنه وعلى مدار ثمانين عامًا من تاريخِ الجائزة، مُنحت لستّ نساءٍ فقط مقابل 69 رجلًا. وهذا العام، كاستثناءٍ بسبب وفاة البروفيسور ليندروث ستين (Lindroth Sten)، أحد أبرز الأكاديمييّن الفاعلين في 3 سبتمبر، سيتمّ منحها قبل خمسة عشر يومًا من إعلان النتائج.

لكن ما هو مُنطلقهم، كيفَ يَتّفقون، ما هي المعايير الحقيقيّة التي تُحدّد اختياراتهم، كلّ ما سبق يُعتبرُ واحدًا من أكثر الأسرار غموضًا في عصرنا. كما أنّ معاييرهم مُتناقضة وغير مُتوقّعة ومُحصّنة حتّى من التندّر، وتتّسمُ قراراتهم بالسريّة والانفراديّة وعدم قابلية الاستئناف. لو لم يكونوا بتلك الجديّة، لظَنَّ المرءُ أنّهم مدفوعون بنيّة التحايل على جميعِ التوقّعات وحسب، لا أحد مثلهم يُشبهُ الموتَ إلى هذا الحَدّ.

سرٌّ آخرٌ يتمّ اخفاؤه جَيّدًا ألا وهو المكانُ الذي يَتمّ فيهِ استثمارُ رأسِ المالِ الذي يُنتج مثل هذهِ الأرباح الوفيرة. ألفريد نوبل، أنشأَ الجائزة عام 1895 برأسِ مالٍ قدرهُ 9،200،000 دولار، والتي يُفترض توزيعُ فوائدها السّنويّة على الفائزين الخمسة في موعدٍ لا يَتجاوز 15 تشرين الثاني من كلّ عام، وبالتالي، فإنّ المجموع مُتغيّر اعتمادًا على مقدار تلك الفوائد في كل عام. ففي عام 1901 على سبيل المثال، عندما تَمّ تسليم الجوائز للمرّة الأولى، حصلَ كلّ فائزٍ على 30.160 كرونة سويدية. أمّا في عام 1979، الذي كان أكثر الأعوام شهرة، تلقّى كل منهم 160.000 كرونة أي ما يعادل (2.480.000 بيسيتا).

تقولُ الإشاعاتُ إنّ رأس المال مُستثمرٌ في مناجمِ الذّهب في جنوب أفريقيا، وبالتالي فإنّ الحائزَ على جائزةِ نوبل يعيش على دماءِ العبيد السود. كان بإمكان الأكاديميّة السويديّة، التي لَم تُقدّم توضيحًا عامًّا أو رَدًّا على أيّة من الشكاوى بهذا الخصوص، أن تُدافع عن نفسها باعتبار أنّها ليست المَعنيّة بالأمر، بل البنك السويديّ الذي يُديرُ الأموال.

اللغز الثالث يَتمثَّلُ في المعايير السياسيّة السّائدة داخل الأكاديميّة السويديّة. حيثُ إنّهُ وفي عدّة مناسبات، خلقت آليّة الجوائز اعتقادًا بأنّ أعضاءها ليبراليّون مثاليّون. إذ أنّ أشهر العثرات التي واجهتهم وأعظمها على الإطلاق وقعت في عام 1938، عندما مَنع هتلر الألمان من الحصول على جائزةِ نوبل، بِحجّةٍ سَخيفةٍ بأنّ مُروّجها كانَ يهوديًّا. فما كانَ من ريتشارد كون (Richard Khun) الألمانيّ الذي استحقّ جائزة نوبل في الكيمياء في ذلك العام، إلا أن يَرفضها. لذلك، ومن مبدأ القناعة أو الحكمة، لم تمنح الأكاديمية أيّ جائزة خلالَ الحربِ العالميّة الثانية. لكن بمجرّد أن تَعافت أوروبا من خسائرها بعد الحرب، قَدَّمت الأكاديميّة السويديّة ما يبدو أنّها التسوية الوحيدة الممكنة بمنحها السير ونستون تشرشل جائزة الأدب باعتباره الرّجل الأكثر أهميّة في عصرهِ، ولأنّهُ لم يكن من المُمكنِ منحهُ أيًّا من الجوائزِ الأُخرى، ولا سيما جائزة السلام.

يجوز القول إن أعقد علاقات الأكاديميّة السويديّة كانت تلك التي جمعتها مع الاتحاد السوفيتيّ، إذ أنّهُ وفي عام 1958، مُنِحَت الجائزة للكاتب البارز بوريس باسترناك، لكنّهُ رَفَضها خوفًا من عدمِ السماح لهُ بالعودةِ إلى بلاده، واعتَبَرت السّلطات السوفيتيّة الجائزة بمثابةِ استفزازٍ لها. في المقابل، وعندما كانت من نصيب ميخائيل شولوخوف (Mikhail Sholokhov)، أبرز الكُتّاب السوفييت الرسمييّن، احتَفَلت السلطات بفوزه بابتهاج. وبعدَ خمسِ سنوات، عندما مُنحت الجائزة للمُعارِض البارز ألكسندر سولجينتسين (Alexander Solzhenitsyn)، فَقَدت الحكومةُ السوفيتيّة أعصابها وادّعت إنّ جائزة نوبل هي أداة إمبرياليّة. مع ذلك أنا أعلم أنّ أحرّ الرسائل التي تَلقّاها بابلو نيرودا بمناسبةِ حصولهِ على الجائزة جاءَت من الاتّحاد السوفيتيّ، وبعضها من مستوى رسميٍّ رفيعٍ للغاية. قالَ لي صديق سوفيتيّ “بالنسبة لنا، جائزة نوبل جيّدة عندما تُمنح لكاتبٍ نُحبّه، وسيّئة عندما يَحدث العكس”. التفسيرُ ليسَ بسيطًا كما يبدو. في أعماقِ قلوبنا جميعًا لدينا نفس المعايير.

العضو الوحيد في الأكاديميّة السويديّة الذي يجيد القراءة باللغة الإسبانيّة هو الشّاعر والمُترجم أرتور لوندكفيست (Artur Lundkvist). إنّه مطّلعٌ على أعمال كُتّابنا، يقترحُ ترشيحاتهم ويخوضُ المعركة السّريّة نيابةً عنهم، وَقد حَوَّلهُ هذا، إلى حَدٍّ كبيرٍ للأسف، إلى إلهٍ بعيدٍ وغامض، يَعتمد عليهِ بطريقةٍ ما المصيرُ العالميّ للغتنا. ومع ذلك، فهو في الحياةِ الواقعيّة رجلٌ عجوزٌ بروحِ الشباب، ولديهِ شيءٌ من حسّ الدعابة اللاتينيّ، يعيشُ في منزلٍ مُتواضعٍ جدًّا لدرجةِ أنّهُ من المستحيل الاعتقاد بأنّ مصير أيّ شخصٍ يعتمدُ عليه. منذ بضعِ سنوات، وبعدَ وجبة عشاءٍ سويديٍّ نموذجيٍّ في ذلك المنزل – لحومٌ باردة وبيرة دافئة ـ دعاني لوندكفيست لتناولِ القهوة في مكتبتهِ. وقد دُهشتُ حقًا. كان من المُذهلِ العثور على مثل هذا العدد الكبير من الكتب باللغة الإسبانيّة، أفضلها وأسوأها معًا، وجميعها تقريبًا حملت إهداءَ مُؤلّفيها، سواء كانوا أحياء أو في عداد الموتى في طابورِ الانتظار. طَلبتُ الإذنَ من الشّاعر لقراءةِ بعضِ الإهداءات، فَسمحَ لي مع ابتسامةٍ لا تخلو من التواطؤ. معظمها ودودة، وبعضها يصيبُ القلب مباشرة، لدرجةِ أنّني عندما هممتُ بكتابةِ اهدائي الخاص بدا لي أن توقيعي بحدِّ ذاتهِ غير ملائم. تلكَ التعقيدات التي تعتمل داخل المرء!