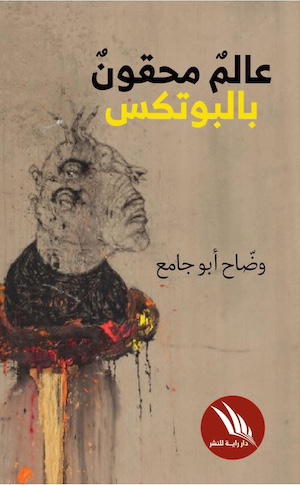

في 156 صفحة، صدرت عن دار راية للنشر المجموعة الشعريّة الأولى للشاعر الفلسطيني المقيم في بلجيكا وضاح أبو جامع. تنقسم المجموعة إلى أربعة أبواب تتنوّع فيها القصائد في هيئة كولاج شعريّ يدعو إلى تأمل التجربة الشعريّة التي يقدّمها لنا الشاعر في عمله الشعري الأول سواء في اختيار العنوان، أو تقسيم المجموعة إلى أربعة أبواب: طلاقٌ مبكّر في مدينة تقع على شواطىء المخابرات، سائحٌ على وشك اللجوء، صورة أخيرة لفأس على الأسرّة، جرحٌ أنا كفه، أو اللغة التي جاءت متقشّرة من سطوة الشيفرات الأخلاقية المحمّلة بها لغة الفلسطينيّ عندما يكتب، وبالتالي فإنّ هذه المجموعة الشعريّة تشكّل مقولةً مستقلّةً ضدّ شبكة علاقات القوّة المزروعة في سلطة الخطاب الجماعيّ المدعوم بسطوة لغة متماثلة.

تضعنا هذه القصائد أمام مواجهة حقيقية وصادمة مع مفهوم اللغة ووظيفتها من حيث قدرتها على أن تكون منزلا، تحديدًا للوجود الفلسطينيّ-الغزيّ والتأكيد على أنها ليست مجرد وسيط بين عالمين، بقدر ما تكون هي العالَم نفسه. ما يميّز هذه اللغة، بمعجمها وهويّتها وخطابها الجسدانيّ الذي ينزاح عن المعجم الفلسطينيّ ومفهوم الحشمة والجديّة في تناول الكيان الجمعيّ، هو قدرتها على الإفصاح والكشف من خلال عبورها إلى حدوديّتها الخاصّة، تنحو نحو غريزتها بالنجاة من محرقة الجمعيّ دون أن تنفيه ودون أن تجادله، إذ تفعل ذلك من خلال المخاطرة بالعالم اللغوي الفلسطينيّ المثالي الذي يحاكي صموده من خلال سطوة معجم رصين يخاطبُ جمهورًا رصينًا يملك خطابًا مبرمجًا واحدًا ومعجمًا واضحًا. هكذا، يُقال الواقع عبر “حجبه”، وتستكملُ القصائد لعبة اللف والدوران في لانهائيّة تكتبُ ما يشكك في الحقيقة الفعليّة من خلف الهويّة المرئيّة المستنفذة في صورة الفلسطينيّ التاريخيّة. يتعاظم اللف والدوران في القصائد وهي تلقي بأفكارها التخوميّة التي تلقي بظلال تراجيديا الموت المحدق بذات الشاعر من كلّ الجهات، إلاّ أنّه سرعان ما تنعجنُ فيه التراجيديا بحسيّة محيّرة تُموضعُ الجسَد استعارةً كبرى لأبعاده الأكثر حيّةً والأكثر تعبيرًا عن صورة الفلسطينيّ المحجوبة شعرًا: الراغب والمهدد والشبقيّ والسّاخر والمتألم والمحبّ:

لو كانت حياتي

أقل رصاصًا

وحرائق

لما خطر برأسي صورة

عن الحزام الناسف

سوى الطريقة التي تُديرين بها حمالة صدركِ

جهة الخصر

كي تخلعيها.

دونَ أن تتقلّص غالبية القصائد إلى حدث واحد وفكرة واحدة، متحاشيةً نمطيّة العبارة ونمطيّة الاستجابات العاطفيّة، تنجحُ، في قسم كبير منها، في الفكاك من سطوة الهويّة المحدّدة، من نسختها الأصليّة التي “يجب” عليه أن يكونها الشاعر أو أن يعمل هو وقصائده ضمن نطاقها. تصير قرينًا للاجئ وهويّته التخوميّة وتنسلِخ عن ميتافيزيّقة الـ “نحن” المألوفة تماما والتي اعتادت أن تردّنا إلى ذات الانفعالات والاستجابات العاطفيّة لمأساة الفلسطينيّ. الشاعر هنا هو ابن الغريزة والفطرة، وال “نحن” أيضًا تنفتح على نوافذ الجسد الذي يتحرّك أفقيًا، فيبدعُ اختلافًا في المقولة مع كلّ صورة يخلقها: صوت يتشكّل حضوره من لجوء وكتابة ذاكرة مأساويّة تتجرّد وتتوارى في حواشي الفكاهة والشكّ وتتخذ الاضطراب مرتعًا تسوح فيه. هذا إلى جانب القدرة على جذب اللغة نحو حركة عفويّة ظاهريًا في اتجاه بناء أفقٍ يخصّها، ويخصّ رؤية الشاعر للمكان والذات والموجودات من حوله والتي تبني عالم القصيدة، وهي رؤية تقوم على قرار المجاورة بين هذه المفاهيم دون شرطيّة تجميعها وتوحيدها وفق قانونيّة نكبويّة محددة مسبقًا. وهكذا نجد أنفسنا أمام الذات التي لا تثير فينا إحساسا بالشفقة لأنها لا تفضح أحاسيس مرضيّة، ولا تعيدنا إلى رؤية كتابة عمودية، بل تتركنا في حركة أفقيّة كحركة البدويّ المتنقّل في الصحراء. إنّه ببساطة خارج النّظام، خارج عن القانون، وهذا ما يجيزُ له أن يتشتت ويتفكك ويختلف، فنقرأ:

أحملُ حبكِ

بنفس الطريقة

التي يُحاول الرجال تهدئة خطواتهم فيها

وهم يحملون نعشًا

إلى المقبرة.

ولعلّ هذه القصائد تشكّل مقولة مختلفة أولى في مسيرة الشّاعر، ومسيرة المكان الفلسطينيّ القادم منه، في إعلان “طلاق” منه، وبداية رحلة لجوء في الأمكنة الواسعة واتّساع الجرح الهوياتي وتمدّده في قلب اللغة التي تصيرُ مسكنًا للأسئلة ومسكنًا لذاكرة عابرة وعرضيّة وطارئة على العالم، لكنّه عرضٌ مقصود يؤسس لهوّة جديدة بين الإنسان الفلسطينيّ ومكانه، بين ذاته ونسخته التاريخيّة التي تقوم على الجمعيّ. هكذا تتشتت الذات الجمعيّة وتنسلخ وتتحرّر وتختلف مع كلّ قصيدة يحضرُ فيها الشيء وضدّه، وبين كلّ قصيدة وقصيدة تناقضٌ ينفي الشّبيه ويراهن على الجسد صاحب المقولات المتعدّدة والمربكة التي تُخرج الفلسطينيّ من ملليّة خطابه، فتتداخل وتتشابك الأفكار في نفورٍ برّاق ومحرّر يحافظ على عافية الألم بطَمس وضوحه، ويعمّق “اللف والدوران”:

لستُ ممن يأكلون

بأيديهم

أنه الفلفل الحار في مدينتي

من يصنع من حبي

مجبولًا

بالكبرياء

وبطيئًا

في الإلتهام

حتى أنني أريد من عود البخور

لا من العود

الفرنسي

أن يتعرى كراقصة

في منزلي

وأن أحلف على شارل أزنافور

طلاقًا بالثلاث

أن يأكل من طبخكِ

الشرقي

وعلى إيقاع الأغاني

الحزينة

التي تُرددها الأمهات

في المآتم

أن ترقصي.

والبساطة الشعريّة الظاهريّة في هذه المجموعة، هي في عمقها اعلانٌ حاجة ضروريّة تعبّر عن استمراريّة، عن جرحٍ مفتوح لا يقبل أن يلتئم، حتى تظّل اللغة مفتوحة على جرح المكان وتظلّ المقولة مفتوحة على تأويل الهويّات الفلسطينيّة القديمة منها والجديدة. هكذا تستجيب القصيدة لمطالب الفلسطينيّ اللاجىء وتترجمها في هيئة تفجير الحدود الوطنيّة والعبور إلى ضفاف مجازيّة غرائبيّة متنافرة تفكّ رابطة الدّم بالمكان/الأمكنة وجحيمه/ا نحو فضاء شعريّ يراهن على الشبهة، فكلّ أمان وهمٌ، وكلّ ما لا يتوطّن في الجسد المرتحل واللاجئ لا يُعوّل عليه:

في مدينتكِ البعيدة /تتراقصُ الحرب على جثث الموتى وغبار البيوت/ وحين تقفزين من صوت القصف.

أستيقظُ/ في مدينة أُخرى /وعلى جسدي آثار تعذيب.

تترنّح القصائد بين عالمٍ كبير وعالمٍ صغير، جسد المكان المسجّى في جحيم الحروب، وجسد الشاعر المسجّى في أثر ندوب التعذيب ليجسّد عمق الرّبط والوصل بين عالمين راسخين في ذات الشاعر ومنفصلين عنه في ذات الوقت. يحاول الشاعر أن يخلقَ حبل الوصل بين مدينة بعيدة تعيش جحيم الحرب، قد تكون غزّة وقد تكون مدينة ما لحبيبة ما، ومدينة أخرى نكرة لا نعرف عنها شيئا سوى حضور جسد الشاعر فيها، الجسد الذي جسّد جحيمًا آخر على جسده. بين مدينتين صوتٌ واحد تُنكره المدينتان وينكرهما، وناتجهما جثث وموتى وآثار تعذيب. إنّه ليس هناك، لكنّه هنا أيضًا في مكان نكرة ودليل وجوده هو الأُثر على جسده. هكذا يبدو الشاعر تخوميًا في أفكار مختصرة، لا تعطي التفاصيل الكافية، لكنها ترشق في وجوهنا مفردات وصورًا مجازيّة تقف على خط التماس بين مدن نتاجها الألم. وتخلق أمامنا شعريّة حدوديّة، ليس بالضرورة حدوديّة الأمكنة بقدر ما هي مستويات للتخوميّة ممثّلة في النصّ اللامتناهي في حركته: الباحثة، المنحنية، الهاربة، أي تلك التخوميّة الانسيابيّة:

كان طفلاً ينحني ليربُط حذاءه /كبُر حربًا واحدة لينحني /باحثًا عن قدمه.

أو:

ما زلتُ أفضّل باولينغ الحارات /على الذهاب للصالات المُغلقة يومَي /السبت والأحد في أوروبا.

أريدُ/ القواريرَ البلاستيكية الفارغة /وكومةَ الرمل المُلقاة /على حوافّها/أريدُ أن أصلبَ ظهور الأصدقاء الذين ركضوا هربًا بالكرة المطاطية.

ثمة صوت شعريّ متاخم وكاووسيّ، لا يستفيض الشاعر في تبريره، يأخذ فيه الجسد حصّة الأسد في وفرتِه ووفرة ما يقدّمه من اختلاف في المعجم. تقودنا هذه الرؤية إلى زاوية لا راحة فيها ولا امتثال للسائد الشعري من المكان الأول الذي يأتي منه الشاعر: غزة بصفتها المكان الذي يضخ القلق، المركّب من طبقات تقوم على الخيبة والتقويض، خيبة الفرديّ من نفسه، وخيبته من الجماعي، وخيبة الجماعيّ من النظام الأكبر، وخيبة النظام من نفسه. من هذه الخيبة تتحرر القصائد من فكرة المكان البطوليّ والمقاوِم والسّامي والصّامد، ونلج ديناميّات نفسيّة أخرى تسمح لنا بقراءة البسيط والفاجر واليوميّ والمناقض في القصائد. عبر حيّز الخيبة، نتآلف دون حدود جغرافيّة وزمانيّة مؤطّرة، ونتعاطف مع القبيح الساكن في بطن المثالي، والمهزوم القابع في قالب البطولي، والمستكين النابض في صدر الغاضب.

الخروج عن القانون

كما تأتي هذه القصائد المطروحة لتعبر من خلال التخوميّة إلى مستويات “التعافي” من سلطة القانون وشيفرات الأخلاق، أو لتخطو في طمأنينة من ملعب أبولو إلى سدّ ديونيسوس العالي وتسجّل هدفًا في مرمى غريزة الحياة في مواجهة الأسى. يحدثُ ذلك من خلال خيط الاعتراف بالخروج عن القانون- الجمعيّ، السلطويّ، المكانيّ، والعبور إلى العالم التخوميّ اللامتناهيّ الذي يمركز حكايته ويعيد صياغتها في مناخٍ تغريبيّ تختلط فيه القيم والهويّات وتُبقي الشاعر في خليط محايد من هامش ومركز.

هذه القفزة التي ينفّذها الشاعر في معظم قصائد المجموعة، تأخذنا في كلّ مرّة نحو تغريب قاسٍ، يشبه المكان الذي تمثّله هذه القصائد. التغريب الذي يبطش بالمكان مرّة ويبطش المكان بشخوصه مرة. تقنيّات في الكتابة الشّعريّة تتآلف وتتماهى مع التخوميّة بصفتها مجازًا لواقع هلاميّ لا تعريف يؤطّره، وبصفتها الحيّز الجذّاب الذي يحرّر الفرد من خوف المكان الدائم، يفصله عنه وعن هويته كلّما استطاع الى ذلك سبيلا، ويحجبه عن المكان القادم وهويته.

على تخوم الفجور والرّقّة مثلا، يخرج الشاعر عن قانون الامتثال للفضيلة لكنه لا يندفع للنهاية نحو الخطيئة. شيءٌ ما يقف في طريقها وتتحول إلى خليط محيّر من فجور ورقّة، فنقرأ:

سأكون عمودًا /ترقصين حولي كراقصة تعرٍ/شرط أن تحوّليني لقصيدة.

أو:

لا علاقة للموتى بالعزاء/كلما أُريق دم في هذا العالم/نُصبت ثلاثة أيام عن عذركِ في أيام الحيض.

يقع الشاعر بالضّبط على خطّ التماس بين غريزة الحياة وتراجيديا المكان في نقطة التقاء صارخة في هذه القصائد، حيث روح المأساة تأتي من قلب الاسراف في تفاصيل اليومي، تختلط فيها فجأة غريزة ونشوة وعربدة ديونيسوسية تنفلت من قبضة المأساوي باتجاه فسحة تنفيس في قلب القصيدة، تأخذنا إلى الفكاهة والغواية والسخرية والطفوليّ والفطريّ . يحارُ القارىء في هذا التناغم المتماسك بين نشوة الغريزة، والاحتفاء بالطبيعيّ-الحيوانيّ، والامتثال لقواعد الوصف المأساوي للمكان وشخوصه، فتقع القصيدة أحيانًا على خط التخوميّ بين نشوة تكتمل ومأساة لا تحرر. هكذا وعبر التخوميّة مرة أخرى يضع الشاعر نفسه في مواجهة الحياة المثقوبة بالموت بين كلّ مترين فيها، حفرة هي ثقبٌ أسود يشدّ الحياة إلى الأسفل، لكنّه يقابَل بقوّة قلقة عكسيّة تشدّ الكائن الى أعلى. هكذا، بين دفع نحو الأسفل وشدّ إلى أعلى، تصل القصيدة إلى نقطة تتوازن فيها القوّتان هي النقطة الحدوديّة التي يقف عندها الشاعر ويتأمل المشهد النوستالجيّ المأساويّ متقدّمًا بالجسد إلى لا غايته.

ميلاد الغريب

بين اغتراب ومنفى ولجوء وسياحة، تلك هي مصطلحات أساس في هذا الكتاب، وهي أساس معجم الواقع الفلسطينيّ المأساويّ، وبينها يقيمُ الشّاعر حوارًا داخليًا قوامه “الحداد” الصّامت- أقسى درجات الألم. بينَ بهجة السائح مثلا في نشوة الكحول، والتقاط صورة لحبيبين، مسافة قصيرة صوب اللجوء. من سعادة خاطفة لمعنى أن تكون سائحًا يهوي القارىء في مصيدة ألم اللاجىء في دائرة الهجرة كما في القصيدة التالية:

كانت جولة قصيرة/هذا كل ما فعلته في رحلتي/إلى ميلان/ تصرفت كسائح كي لا ينكشف أمري/

شربت البيرة على حين سكرة/ وساعدت حبيبين/ على التقاط صورة/ ثم خلعتُ نظاراتي الشمسية/

وأغلقتُ زر القميص / وخرجتُ من دائرة الهجرة كلاجئ.

ثمّة سعادةٌ انتشاء وغريزة لا تُقفل إلا بمصيرها الذي نعرفه عند الفلسطينيّ، ليجتمع المعجم وتولّد غربة تترنّح بين نشوة وحزن، هي ذات التخوميّة المسرَف فيها في معظم قصائد هذا الكتاب.

هذا التنافر-التآلف في الصورة الشعريّة الواحدة يأتي في هيئة الإسراف في تناول اللحميّ-الجسديّ، فالشاعر يكرّر تمزّق الجسد بين مفسدة نشوته ومفسدة حزنه، وبين المفسدتين، لا خلاص إلا بالوقوف وتأمّله بين كونه مدجّنًا، ومبتورًا ومعذبًا وضالا ومنتشيًا بغرائزه، لكنّه لا يصل بنا للنهاية إلى اكتمال عاطفته أو نشوته أو ضلالته أو حزنه. إنّه جسدٌ مبتور يبحث عن نجاته بانفصاله عن مفهومه الطاغي في المثاليّة والبطولة. لا تكتمل سعادتنا بإحساس الشفقة تجاهه، ولا تتمّ بهجتنا بالتعاطف معه. مثلا نقرأ في القصيدة التي سبق ذكرها:

أحملُ حبكِ /بنفس الطريقة /التي يُحاول الرجال تهدئة خطواتهم فيها /وهم يحملون نعشًا /إلى المقبرة.

أو:

تقفين

كصلاة

وكلّ ما فيكِ يُبطل

الوضوء.

أو:

أذكري محاسني

أنا كل موتاكِ.

نقطة التوازن التي يُحدثها الشاعر بين نقيضين تخلق مجازًا تسيل وتعبر منه القصيدة من الجسد الميّت إلى الجسد الحيّ، النابض باللذة، أو المتحرّك باتّجاه حياته ونجاته.

مكمن قوّة الشاعر هنا في هذه المجموعة الشعريّة هو الخليط الأليم-/المبهج، القاسي/الرقيق، الذي يعجن فيه قصيدته، بين التسامي الذي لا يكتمل والفجور الذي لا يكتمل يقف الشاعر غريبًا، وتدفعه تخوميّته هذه إلى التفوّق على الألم والتفوق على السّعادة، لتبقى المقولة الجوهريّة مفتوحة على راهن ومستقبل مبهمين تتجاذبهما تراجيديا متواصلة وأمل رقيق بالنجاة. يقول الشاعر:

لم أكن مؤمنًا بالشكل الكافي لأترفع عن صدرٍ في فم ولستُ مهذبًا كي لا أسترق من وسط التمنع قُبلة. لم أُصلح مزقًا في ثوب وبكل الأحوال لستُ ممن يُقال لهم طُوبى ولم أعرف طريقًا للجُبناء.

وأظنُ بأنني، ورغم الوضوح في اسمي،

كلُ الغرباء.

وربّما تكون التخوميّة مهنة الشاعر ليظلّ غريبا في عالم محكوم بمادّة عصبيّة سامّة.