“فيلمنا يُظهر المآلات الكارثية لمسار نزع الأنسنة… نقف هنا كبشر رافضين مصادرة يهوديتنا ومأساة الهولوكست من قوة احتلال تتسبب بمعاناة الكثير من الأبرياء.”

هذه كانت كلمات المخرج البريطاني جوناثان غلايزر في خطابه أثناء فوزه بجائزة الأوسكار عن فيلمه the zone of interest حيث سببت له الكثير من الانتقادات والهجوم من المجتمع الإسرائيلي، ولكنه وبهذا الخطاب انضم إلى خطاب بدأ يتصاعد بتسارع بعد حرب 7 أكتوبر الأخيرة على غزة، سوءاً من المجتمع اليهودي أو المجتمع العالمي الرافض للاحتلال الإسرائيلي، ظهرت تجليات هذا الخطاب العالمي في الكثير من المظاهرات وحركات المقاطعة والاحتجاج التي حضرت في حفل الأوسكار مع الكثير من الفنانيين وتوجّت بخطاب غلايزر.

إعادة طرح الفيلم اليوم قد يُقرأ على أنه شرعنة لممارسات الاحتلال الحالية بسبب ما تعرض له اليهود عبر التاريخ عموماً وخلال الحرب العالمية الثانية خصوصاً، ولكن أكمل غلايزر موقفه كفنان لكي يقدم فيلمه على أنه صرخة في وجه الممارسات الوحشية تجاه مجموعة كبيرة من البشر، مع خصوصية يهودية تبرأ باسمها من ممارسات الاحتلال، متسقة مع طابع إنساني عام ينتمي إلى خطاب عالمي رافض متصاعد بعد مشاهد الحرب الأخيرة.

حكاية الفيلم

يحكي الفيلم بطريقة غير مباشرة عن معسكر أوشتفيز الألماني المتواجد في بولندا أثناء الحرب العالمية الثانية، يُعتبر هذا المعسكر من أكثر المعسكرات وحشية التي مارست القمع والحرق والقتل على اليهود في ذلك الوقت.

عبر تقديم حكاية عن the zone of interest “منطقة اهتمام” وهو المصطلح المحايد الذي استخدمه النازيون لوصف المنطقة المباشرة المحيطة بمعسكر الإعتقال.

يتميز الفيلم في حكايته وطريقة السرد، حيث يسرد حكاية الضابط الألماني النازي قائد أوشفيتز رودولف هوس (كريستيان فريدل) الذي يسعى مع زوجته هيدويغ (ساندرا هولر) إلى بناء حياة الأحلام لعائلتهما في منزل وحديقة بجوار المعسكر.

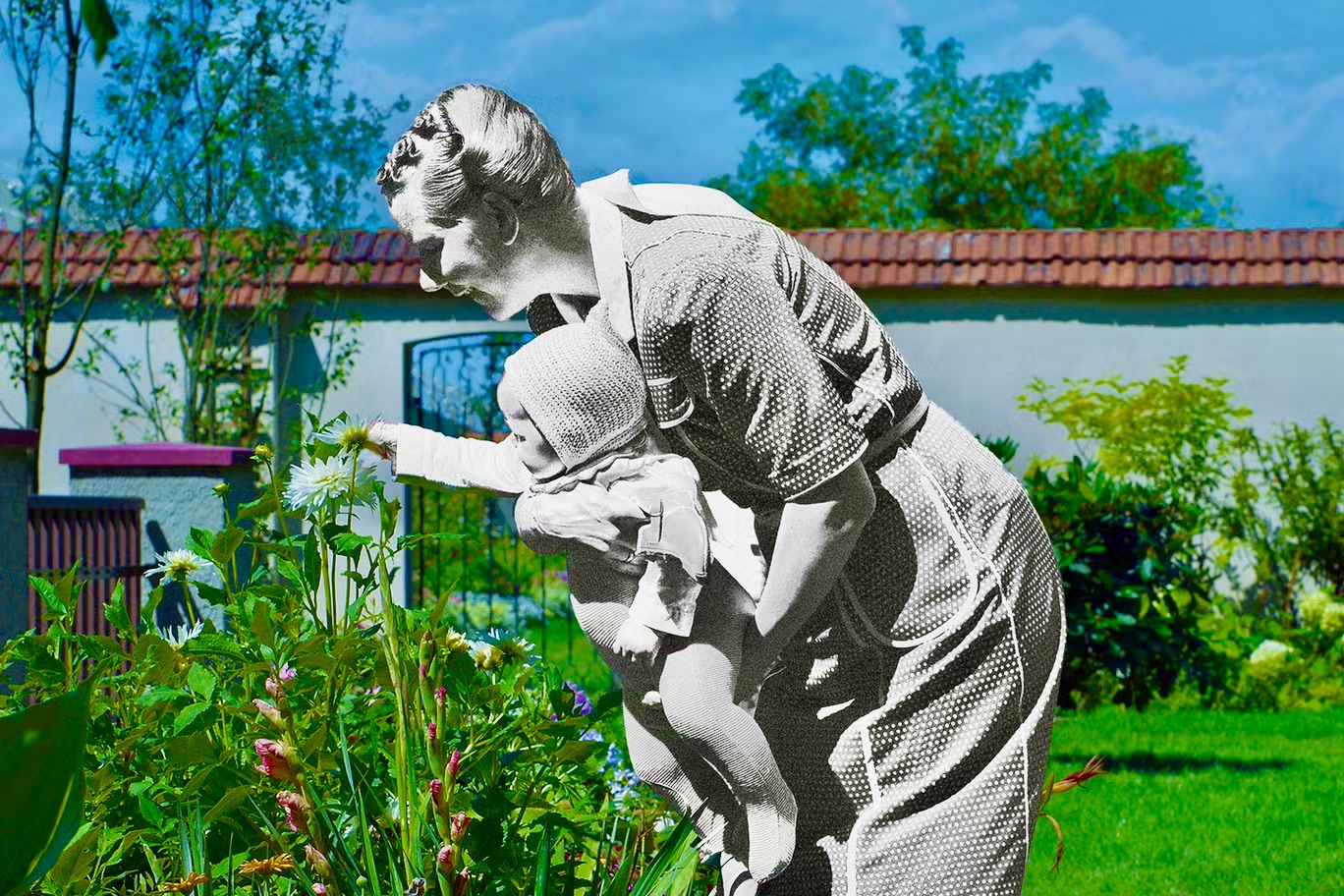

نرى صورة هادئة عن العائلة التي نشأت وفقاً لمبادئ رابطة أرتامان التي كان شعارها “الدم والتربة”، وهي حركة ألمانية ذو أيديولوجية قومية اشتراكية (نازية) تدعو لمناهضة الحضر والعودة إلى الأرض والتي دعت إلى المثل الزراعية واحترام العالم الطبيعي، ونرى هذه المُثل المتناقضة ما بين الدم والتربة في شخصية رودولف، هو المسؤول المباشر عن جرائم قتل الآلاف من البشر يومياً، وفي نفس الوقت يرسل خطاب تظلم إلى السلطات يشكو من عدم احترام شجيرات الليلك من قبل قوات الأمن الخاصة، مهدداً بمعاقبتهم.

أثر العنف

لا يصور الفيلم مشاهد القتل والحرق والتعذيب بصورة مباشرة، بل نرى أثر هذه الممارسات على تفاصيل الحياة اليومية التي تبدو سعيدة وهادئة في شكلها الظاهري، ولكن ما أن تبدأ هذه الصورة بالتفتت عبر متناقضات قبيحة تُظهر الرعب الموجود خلف جدار حديقة المنزل، مثل العامل اليهودي الذي يغسل حذاء رودولف هوس الجلدي تحت الصنبور ويتدفق الماء باللون الأحمر، وعامل الحديقة الذي ينشر الرماد من المخيم فوق تربة زهور هيدويغ هوس التي تلقى منها اهتماماً خاصاً، ووجود عظام وآثار جثث في النهر الذين يسبحون فيه العائلة مع الأطفال.

كل هذه التفاصيل نرى آثارها على سلوكيات العائلة، مثل الجدة والدة هيدويغ هوس التي تختفي فجأة إثر عدم تحملها حياة النكران هذه، وهناك الطفل عندما يتنمر على أخيه الأصغر ويقوم بحبسه ومن ثم يقلد صوت تسرب الغاز الذي يسمعه باستمرار، كما نلاحظ صفة الانشغال الدائم التي تعيشه الزوجة سوءاً في عملها وأوامرها والاعتناء في حديقتها أو في التخطيط للمستقبل مع زوجها الذين ينامون على أسرة منفصلة، نرى انشغالها وغضبها أحياناً على الخادمة اليهودية، على أنه تهرب من التفكير والنظر بعمق للحياة التي تدافع عنها بكل الوسائل.

قدم المخرج غلايزر اقتباساً حراً عن رواية مارتن أميس التي تحمل ذات الاسم، ولكنه تحرر بطريقة سرده من الرواية ومن البعد التوثيقي أو تقديم المعلومات بطريقة مباشرة التي يقدمونها الصناع عادةً عندما يعملون على أحداثاً حقيقية، بل صاغ حكاية من شخصيات تاريخية حقيقية ضمن أحداث تاريخية حقيقية تحدث بجانب الحدث الهام (المجزرة داخل المعكسر)، مشرحاً بذلك أثر العنف ليس فقط على مُمارسيه بل أيضاً على الفضاء المحيط ككل الذي نراه ضمن تفاصيل بصرية سمعية نرى من خلالها تفاصيل مجزرة تحدث الآن وهنا.

خصوصية الحكاية تبدأ بجواب على سؤال “ماذا حدث بجانب المعسكر أثناء المجزرة؟” وتذهب بعدها بأجوبة عن أسئلة أكثر عمقاً تدخل في سلوك ممارسي العنف وعوائلهم مثل كيف أصبحت طبيعة علاقة رودولف هوس مع زوجته (الأب والأم) في ظل ممارسة إبادة جماعية وإنكار كبير؟ وما أثر العنف حقاً على تفاصيل العالم ككل في رؤى الأطفال التي تشاهد من بعيد، حيث ستترك علامات فارقة ستبقى في ذاكرتهم وتؤثر على سلوكهم؟

الفيلم يركز على الجناة وليس الضحايا، ولا تبتعد الكاميرا أبداً عن الجدار الذي يفصل حديقة القائد عن المعسكر نفسه، فقد تتجاوز الحكاية البعد التشريحي للأيديولوجية النازية إلى الدخول في عمق الذات البشرية وذلك بصورة “البشر الطبيعين الذين يعيشون حياة طبيعية” التي تقدمت فيه شخصيات الفيلم، وهنا يبتعد الفيلم عن صورة الوحش التقليدية على حساب الدخول في عمق مفهوم العنف الذي يمكن أن يتولد من البشر الطبيعين القادرين أيضاً على ممارسة أقسى أشكال القتل والعنف.

الفضاء البصري السمعي

أكمل المخرج الخط السردي المتناقض في إظهار آثار المجزرة من خلال الفروقات باللغة البصرية والسمعية للفيلم، حيث نرى عدة لقطات تجمع الشجر الجميل مع المدخنة التي يتصاعد دخانها إلى السماء، نرى مشاهد للأطفال يلعبون بين أزهار المنزل ولكنهم محاطين بجدار ذو أسلاك شائكة، وتستمر هذه التناقضات البصرية طيلة الفيلم، وما يكمله هو الفضاء السمعي، حيث تمتزج أصوات الطبيعة وزقزقة العصافير وهدير النهر مع أصوات صراخ مستمرة تخلق فضاءاً غرائبياً، ينقله لنا المخرج من خلال تصويره البطيء وكاميراته البعيدة التي تبدو كاميرات مراقبة تلتقط تفاصيل الحياة بطبيعية للغاية، ولكنها بنفس الوقت تخلق لنا جواً عاماً من الثقل والكآبة وتعقيد الواقع الذي يمثل أمامنا، بكل تناقضاته من أثر المجزرة الحاصلة على تفاصيل ومفردات العالم المجاور، وهنا تتجلى ذكاء الحبكة بوضع منزل الضابط بجانب المعسكر، فنرى كم هو قريب من الكارثة في كل التفاصيل الوجودية وكم هو بعيداً عنها في محاولات مستمرة لخلق حياة طبيعية.

ومن أهم وأجمل مشاهد الفيلم هي مشاهد الطفلة التي تسرق التفاح وتوزعهم ليلاً في الأراضي التي يعمل فيها المعتقلين اليهود ويهربون من خلالها، صُورت هذه المشاهد بتقنية التصوير (النيغاتيف – الصورة السالبة) وهي الصورة التي تظهر فيها المناطق المضيئة في الأصل مظلمة في الصورة، والمناطق المظلمة في الأصل مضيئة في الصورة، وتظهر فيها الألوان بدرجاتها العكسية، لنرى هذه اللحظات الأكثر الإنسانية في سياق الحكاية، بطريقة شاذة عن شكل العالم الذي نراه بألوانه الجميلة وأصواته الطبيعية الممزوجة مع تناقضات دخان المحرقة وأصوات تعذيب المعتقلين، لتكون هذه المشاهد أشبه بفتحة أمل تخلق تضارب بصري لعالم مجرم صامت.

رؤية العالم

يقدم الفيلم محاولة لإعادة توثيق حادثة تاريخية مؤلمة، نراها بتناقضات جديدة ورؤية خاصة للعالم، وليس فقط عرض فترة زمنية معينة أو حادثة خاصة، بل خلق المخرج لغة بصرية سمعية بسياق سردي خاص يجعلنا نعيد التفكير بهذه الحادثة، متوجّاً سرده في المشهد الغرائبي الأخير للفيلم حيث نرى الضابط في أروقة المؤسسة يمشي وحيداً معانداً جسده المتعب الذي يبدو رافضاً لممارساته، ينظر إلى الأروقة الفارغة وتنتقل الصورة بعدها إلى الزمن الحالي فنرى شركة عمال تنظيف ينظفون واجهات متحف يضم آثار محرقة الهولوكست، وثم نعود للضابط الذي يبدو وكأنه تنبأ بمستقبل خلدهم كمجرمين، ويختفي وهو ينزل الدرج نحو الظلام، كتعبير سينمائي عن ذهاب النازية إلى الظلام.

يقدم الفيلم تشريح جيد عن سيكولوجيا العنف وأثرها أيضاً على المُعِنف، من خلال عالم بطيء هش سيُأكل من قبل وحشيته عاجلاً أم آجلاً، كما أن هذا التشريح لثنائية المُعَنف والمُعِنف يؤكد أهمية السرديات الفنية التي تستخدم التاريخ لنرى من خلالها الحاضر، فإعادة النظر عما فعلته النازية في اليهود هي بالضرورة تخلق منظار نحو ممارسات الصهاينة بالفلسطينيين اليوم، وكما تم التفريق ما بين الألمان والنازيين، يجب التفريق ما بين الصهاينة واليهود الذي يسعى الكثير منهم إلى الخروج من سردية الاحتلال الإسرائيلي عبر إخراج مأساتهم التاريخية من “المتحفية” ووضعها في سياق لوقف العنف الحالي الذي يُمارس باسمهم.

ولكن هل هذا كافي؟ أم أن المُتحفية سيطرت على القضايا اليوم؟، هذه المُتحفية تجعلنا نتسائل أن الإدراك لفظاعة الماضي وتوثيقه في كل الطرق لكي تنذكر، هل يمنع من ارتكاب جرائم مماثلة في الحاضر؟ أم أن كل المآسي والمظالم التاريخية لن تتعدى المُتحفية التي “التي يجب تنظيفها وحمايتها من الغبار فقط” في ظل إعادة مستمرة للتاريخ بأشكال أشبع وفي سياقات مختلفة؟