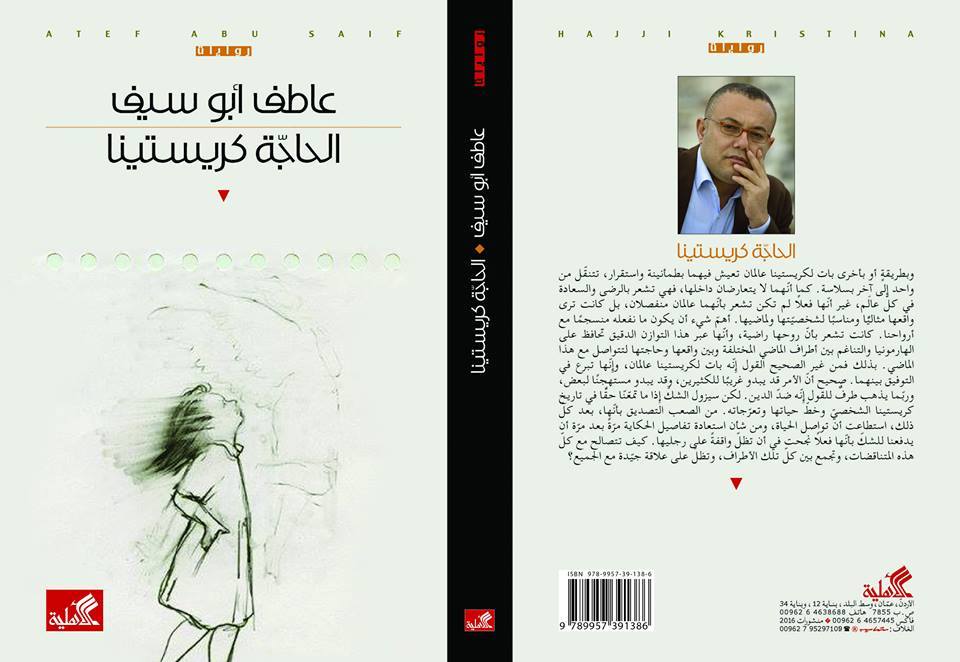

صدر حديثاً للكاتب والروائي الفلسطيني عاطف أبو سيف، روايتة «الحاجة كريستينا»، عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في عمان.

تقع الرواية في 312 صفحة، وهي السادسة لأبو سيف الذي ترشحت روايته السابقة «حياة معلقة» للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية العام الماضي.

التقت رمّان بأبو سيف وأجرت معه هذا اللقاء المكثّف حول روايته وتحديداً حول سؤال المخيم فيها.

ما الذي يجمع بين “الحاجة” و “كريستينا”؟

ما يجمع بين الحاجة وكريستينا هي الرواية. شخصية كريستينا في الرواية ملتبسة الهوية أو لنقل متعددة المستويات. ما يجعل منها قادرة على أن تكون كريستينا في شبابها في لندن والمخيم بعد ذلك، و”فضة” في طفولتها في يافا قبل ذلك، ومن ثم الحاجة التي تصبح أيقونة المخيم. إنها كريستينا التي تولد في يافا وتذهب للعلاج في لندن مع هبوب رياح النكبة في نهايات العام 1947 ومن ثم بدلاً من أن تعود إلى يافا تعود إلى مخيم للاجئين على كثبان غزة الرملية في العام 1958 ضمن نسق من التقارب والتباعد في العلاقات الاجتماعية والمرجعيات الهوياتية.

السؤال حول هوية الحاجة كريستينا أحد أهم الأسئلة دائمة التكرار في الرواية. فالناس لم تسلم منذ البداية، بعد عودتها إلى غزة، بأنها ابنة عوني السعيد، لعلمهم بأن الأخير قتل مع عائلته خلال النكبة في قرية على الطريق بين يافا وغزة، لكنهم يعلمون أن لعوني السعيد ابنة ذهبت للعلاج في لندن ولم تعد حتى لحظة خروجهم الأليم من يافا. يصعب القول إن الأمر التبس عليهم، وليس مهمة الكاتب تفسير روايته، ولكنني أيضاً وجدتني في ورطة مثلهم في أن أصدّق أم أرفض فكرة أن الشابة القادمة من لندن هي فعلاً ابنة عوني السعيد أحد أبرز رجالات الحارة في يافا. لكن هذا الشك يغوص قليلاً ليطفو على السطح يقين “ما” بأنها فعلاً ابنة عوني السعيد. ومع الوقت تتحول كريستينا التي تحتفظ لإجراءات إدارية باسمها اللندني، إلى أيقونة من أيقونات المخيم خاصة بعد استشهاد زوجها خلال احتلال قطاع غزة عام 1967 ومن ثم فقدان ابنها الملتحق بالثورة الفلسطينية للدفاع عن بيروت عام 1982. والمفارقة أن الناس مثلما تفعل، في العادة، مع من يحبون ويجلون يبدأون بإطلاق اسم حاجة عليها رغم أنها، وفق الرواية، لم تصل مكة.

السؤال إذاً ليس حول الإسم، بل حول مآلات شخصية كريستينا أو فضة أو الحاجة كريستينا التي تذهب للكنيسة في الأعياد وتصلي الصلوات الخمس كمسلمة. إلى حد ما تشبه السؤال الأوسع حول الهوية الفلسطينية وحول المكان وطبقاته التاريخية ومن ثم حالة التفاعل بين مكونات وموجودات تلك الطبقات أركيولوجياً وبيولوجياً.

لمَ هذا الحضور للمخيم في الرواية؟

كنت دائماً أقف عاجزاً عن تفسير ظاهرة المخيم الفلسطيني. حتى حين ذهبت إلى أوروبا، وكان أصدقائي يسمعون أنني أعيش في مخيم للاجئين يبادرون بالسؤال: تقصد في خيمة؟ عائلتي عاشت في خيمة قبل تكوّن المخيم وتحوله إلى بيوت اسمنتينة متراصة هشة وواهنة تطيح بأسطحها الرياح وتعصف بجدرانها العواصف. لكن لم يغب عن بالي هذا السؤال حول هوية المخيم وتحولاته. فحين كان معلم الجغرافيا يتحدث عن التكوينات الحضرية وذكر المدينة والقرية والبادية، سألت دون وعي أو قصد: “والمخيم”؟ واصل حديثه وهو يشرح أن المخيم حالة مؤقتة. كنت أشعر بهذا “المؤقت” في حياتنا. المؤقت الذي يكاد يكون نسقها العام وثابتها الوحيد لأننا في حالة انتظار. الحياة المؤقتة كما أشرت لها في روايتي السابقة.

من جانب آخر أظن أن المخيم، بما هو مكان للحياة والتفاعل والحيوية، كان غائباً عن الرواية الفلسطينية. صحيح أن الأعمال العظيمة التي تبدأ من روايات غسان كنفاني انتهاءً برواية الأرض المحتلة منذ نهاية سبعينات القرن الماضي قدمت المخيم وعرضت للحياة فيه، لكن المخيم كان دائماً يأتي كخلفية للأحداث ومسرحاً لعرض المأساة. ربما أن الجيل الثاني من اللاجئين الذي أنتمي لهم والذين ولدوا في المخيم وعاشوا طفولتهم ومراهقتهم وشبابهم في حواريه وأزقته، باتوا أكثر حساسية لتفاصيل المخيم، وللعلاقات الاجتماعية المتفاعلة بين سكانه. صحيح أن المخيم شارة النكبة والدليل الأبرز عليها، لكنه أيضاً مكان للحياة. الناس فيه تحب وتكره، ومنهم البطل وبينهم الجبان، كما أنهم بشر يتأثرون بالمحيط ويتفاعلون معه، فهم حالمون لكنهم يصابون بلحظات خيبة قاتلة. هم ليسوا مجرد لاجئين بائسين يحلمون بالعودة إلى مدنهم وقراهم، على أهمية التأكيد على أنهم يفعلون ذلك، كما أنهم لا يعيشون فقط في عالم الماضي الخصيب الذي تتفتت فقط فيه أمانيهم، إنهم بشر أيضاً عليهم أن يعيشوا تفاصيل حاضرهم بكل ما تحمله من قسوة وما تشير إليه من سعادة محتملة. إنه البحث عن السعادة المحتملة.

لا يشكل هذا فتنة بعالم المخيم، ولكن إنصافاً له. ربما أردت أن أكون وفياً لقصص الناس في الحارة وفي طرقات المخيم وعلى عتبات البيوت، وربما شعرت بدين في رقبتي علي أن أوفيه، وربما أنني حاولت أن أنقل العالم الذي ولدت فيه وكبرت في تفاصيله.

إلى أي مدى تشبه هذه الرواية مجتمع المخيم في غزة؟

الراوية بنت بيئتها. والفن ليس إلا حالة اشتباك مع الواقع سواء بالمفهوم الأرسطي البسيط أو في البحث عن ممكنات السرد خارج آفاق الواقع. في المحصلة حتى تجاوز الواقع هو إقرار بوجوده. وبعيداً عن التأطير النظري، لأنه قد يجعل الأشياء أكثر غموضاً، فإن الرواية التي أسعى إليها هي الرواية التي بطريقة أو بأخرى أعيش فيها. قد لا أكون شخصاً في متنها، لكنني يمكن أن أزعم أنني حين أكتبها أعرف الكثير، الذي لا يتسع السرد لقوله، عن شخوصها. وفي مرات كثيرة أجدهم يقفزون من أسطر الكتابة ليعيشوا معي في البيت. ليس لأني أعرفهم شخصياً، مرة أخرى، ولكن لأنهم يخضعون لفن الممكن والمحتمل في الحياة. بهذا التشخيص فإن روايتي تشبه غزة. غزة مصنع الأخبار الأكثر دسامة، لكنه أيضاً مكان ثري وخصب تتفاعل فيه الحياة بطريقة تشبه كثيراً مدن العالم. المدينة التي وجدت نفسها مسرحاً لواحدة من أكثر قضايا العالم تعقيداً بعد النكبة، أيضاً فيها من الحياة ما يكفي.

ماذا عن المكان في الرواية؟

هل الرواية بحث عن معادل موضوعي للمكان تتفاعل فيه المشاعر مع الرغبات والواقع مع المطموح إليه؟ ربما. وربما أن ثمة حاجة لحضور المكان القوي في الرواية خاصة أن الرواية الفلسطينية أيضاً وبسبب غياب الأماكن الكبرى وتحديداً يافا الناهضة في النصف الأول من القرن العشرين وحيفا والقدس فقدت حيزاً كبيراً كان يمكن أن يوفر لها متسعات وفسحات من السرد الخصب. وكان عليها، مضطرة، أن تتعامل مع الذكريات والنوستالجيا المعجونة بالألم، وبالتالي تشتت المكان وغابت المدينة، إلا فيما ندر. لا أعرف، لا أريد أن أغوص كثيراً في ذلك، ولكنني أعتقد أنني في البحث عن الرواية التي تشبهني أجدني أبحث أيضاً عن المكان بتفاصيله وشوارعه ومقاهيه وحاراته وبالطبع قبل كل ذلك وبعده وفي المنتصف منه ناسه.

فصل من الرواية

لم تتخيل الحاجة كريستينا طوال حياتها لحظة أسوأ من تلك اللحظة تنتهي فيها علاقتها بجيرانها في المخيم، تلك العلاقة التي ناهزت الخمسين عاماً. ولا حتى في أسوأ كوابيسها، كان يمكن أن يخطر ببالها مثل تلك النهاية.

وقف الجيب اللاندروفر التابع للصليب الأحمر الدولي في شارع الحارة. ترجّل منه ثلاثة رجال، اثنان منهم يبدوان غربيين، فيما الآخر موظف محلي. ظل الرجل المحلي يحرس الجيب، فيما تقدم الرجلان الغربيان صوب بقالة حمدي- البقالة الأقدم في المخيم-. التوتر والاندفاع حكما إيقاع خطواتهم وهمسهما القلق وهما يسألان عن بيت الحاجة كريستينا.البيت الصغير بجوار المدرسة كأنه أحدُ فصوِلها المُهملة، وشجرة الكينيا الهرمة مثل مظلة تقيه المطر وحرارة الشمس. بعض العائلات وصلت قبل أيام إلى المدرسة للعيش فيها بعد أن دمرت الحرب بيوتهم وأكلت الطائرات الزنانة أُلفتهم. دخل الرجلان الغربيان إلى البيت الصغير، فيما ظلتْ عينا الرجل المحلي تحرسان الجيب من الفتية الذين التفوا حوله. صوت الانفجارات يملأ المكان، والطائرات تمسح السماء في كل اتجاه، وفي الأفق حيث البحر، ترمي البوارج حممها مثل حية تقذف رشقاتِ السم. خرج الرجلان ومعهما الحاجة كريستينا إلى الجيب اللاندروفر الذي انطلق بسرعة مهولة يأكل الشارع ويطوي الحارة خلفه. ضاع صوت عجلات الجيب بين زحمة الأصوات التي تُصدرها الطائرات وهدير القصف المستمر. لكن المؤكد أن الغبار الكثيف الذي رمت به عجلات الجيب، وهو ينطلق بسرعة مهولة، وضع ستارة كثيفة من المسافة والزمن بين الحاجة وجيرانها في المخيم، حيث لن يعودوا يرونها بعد اليوم.

لم تودعهم، لم تقل إنها مغادرة. حتى إنها في الليلة السابقة، حين كانت تجلس مع نسوة الحارة يتناقلن آخر أخبار العدوان على غزة، والأصدقاء الذين قُتلوا أو أُصيبوا أو رُحلّوا من بيوتهم، وفيما كانتْ الدمعاتُ جمراتٍ تكوي الخدود حزناً على كل ذلك، فإن الحاجة كريستينا لم تذكر شيئاً يوحيأنها سترحل يوم غدٍ. لم تذكر أن ثمة مَنْ سينتشلها مِنْ الموت المحقق، أو أنها ستتدبر أمرها لتنجو بجلدها وتفلت من تروس ماكينة الموت التي تلتهمهم كل يوم. انتهى مجلس النساء في الحارة مثلما ينتهي كل مرة بالتحيات والسلامات والدعوات بالنجاة والسلامة. لم يكن أحدٌ يعرف ما الذي سيحدث في اليوم التالي.

لم يكد رجال الحارة ونسوتها يفيقون على خبر الجيب الغريب الذي وصل حارتهم، ونزل منه ثلاثة رجال يسألون عن الحاجة كريستينا، حتى كان المشهد قد انتهى. مثل حكاية لم تبدأ لكنها لم تعد موجودة أصلاً. التموا أمام البيت فيما بقايا الغبار الذي أثارته عجلات الجيب تبرق لهم أن كل شيء قد انتهى فعلاً، لكنه الغبار الذي يموج في الرأس طارحاً أسئلةً عصيةً على الإجابة، لا تجلب معها إلا علامات الاستفهام التي ترتسم مثل منجلٍ يحصد الاستقرار والهدوء.

اختفت الحاجة كريستينا، كأن الأرض انشقت وابتعلت الجيب الذي ركبت فيه، أو كأنه غاص في الأرض دون أن يراه أحد. لم يكلم أحدٌ الرجال الثلاثة، الذين سيقول البعض: كأنهم نزلوا من الفضاء. حتى حين سأل الرجلان الغربيان حمدي صاحب البقالة، لم يكترثا كثيراً لإجابته، إذ إن السؤال بدا روتينياً حتى يظهر وجودهما المفاجئ في شارع الحارة أمراً طبيعياً. فقبل أن ينتهي حمدي من فرد أصابع يده بعد أن وضع المسبحة، التي كان يداعب حباتها بأصابعه، في جيبه، ليشير إلى بيت الحاجة، حتى اندفع الاثنان نحو الباب الصفيحي. طرقات خفيفة لم يسمعها أحد، ثم خرجا بصحبة الحاجة إلى الجيب.

هل كانت الحاجة كريستينا تنتظرهما؟ هل كانت تتوقعهما؟ هل كانت تقف قرب الباب منتظرة طرقة اليد الخفيفة لتفتح لهما الباب وتخرج معهما؟ لابد أن شيئاً من هذا القبيل قد حدث، وإلا بماذايمكن تفسير السرعة المهولة التي انتهى بها كل شيء. وقف الجيب اللاندروفر كأنه سقط من السماء أو انشقت عنه الأرض، ترجّل منه ثلاثة رجال، اثنان توجها إلى البقالة ليسألا عن منزل الحاجة كريستينا (حتى إنهما أشارا لكريستينا بـ”الحجة” أيضاً)، ودون أن ينتظرا إجابة، توجها للمنزل بثقة، فيما ظلت عينا الرجل الثالثتمسحان الشارع بهدوء. بعد برهة جلب الرجلان الحاجة وركب الجميع الجيب وانطلقوا. ثم كأن الهواء ابتلع الجيب الذي سرعان ما اختفى في زوبعة الغبار التي أثارتها عجلاته. تبخر كأنه لم يكن. يمكن بالكثير من اليقين، كما اتفق أهل الحارة، القول إنها فعلاً كانت في انتظارهما، إذ أن الزمن الفاصل بين طرقهما على الباب الصفيحي وبين ركوبها الجيب معهما لا تتعدى خمس دقائق. لم يقم أحدهم باحتساب الوقت، لكن يقينهم حول ذلك كان جازماً. نظراتهم الباهتة وعيونهم الشاخصة في الفراغ الذي تركه الجيب تشير إلى الفزع الذي خلّفه الحدث في نفوسهم.

ها هي الحرب التي بدأت قبل أيام حصدت المئات، ومازالت أنيابها تلتهم المزيد، يأخذ نهرها الجارف الحاجة كريستينا من بينهم. لا يمكن توصيف ما حدث بأي حال. يمكن لصحفي أن يقول: الاختفاء المفاجئ للحاجة كريستينا. ولكن من سيهتم وسط كل هذا الموت بخبر اختفاء حاجة تجاوزت السبعين. فالموت الذي يحصد أرواح الشباب والأطفال ويهدد كل ما يدب على الأرض يواصل مهمته القاسية بالكثير من الثقة. من يأبه لمثل هذا الاختفاء! من يكترث لسيدة بلغت من الكبر عتياً حين اختفت، فيما الموت يمزق أشلاء الناس وينثرها مثل قمح مطحون!

بصراحة لم يكن أهل الحارة بهذه القسوة على الحاجة كريستينا رغم غضبهم الشديد مما حدث. كما لم يكونوا متفقين بشكل كامل على تفسيره، فالمزاج العام يتقلب ويتبدل بين ساعة وأخرى. ففي اللحظة الأولى للحدث ساد قلق كبير أن ثمة من خطف الحاجة بغية قتلها أو سرقتها. ثم ما إن تكشّفت الحقائق والتفاصيل حول خروج الحاجة برضاها دون مقاومة مع الرجلين، حتى بدأت الشكوك تأكل يقين الناس وثقتهم بالحاجة كريستينا.

قال جمال اليساري: لقد خرجت معهما كأنها تعرفهما. سألا حمدي ولم ينتظرا إجابة. نظر لحمدي يطلب مصادقته على روايته، ثم أكمل: كانا يعرفان أنها تنتظرهما.

ساد صمت قطعه الشيخ محسن بصوته الغاضب:أنا من الأول مش مرتاح لهذه اللي بتقول عنها “حجة”. يا جماعة نسيتوا إنها بتسمي حالها كريستينا؟ ونظر إلى السماء كأنه ينتظر جواباً من الله.

دائماً هناك مساحة للعقل، حتى وإن كانت صغيرة بحجم ثقب الإبرة لكنها كافية دائماً، خاصة حين تأتي في ذروة الغضب وفلتان السخط من عقاله. صوت صفية الخافت كان الأقوى رغم ذلك في كل هذا النقاش، إذ قالت موبخةً الجميعإن “الحاجة كريستيناواحدة منا. فرحت معنا وحزنت معنا. أهلها ماتوا في النكبة، وزوجها أحد أبطال المخيم، وابنها لليوم ما بنعرف شو اخباره. لما بتختفي بدل ما تدوروا عليها، وتشوفوا شو اللي جرى لها، بتتفلسفوا قاعدين”. رمقتهم بنظرة حملت من الازدراء أكثر مما حملت من العتب، ثم سارت نحو بيتها الواقع قرب بيت الحاجة كريستينا.

عيونهم الآن تنظر في الأرض، لا تريد أن ترى الخجل في وجوه الآخرين. لم تصدر كلمة واحدة عنهم. الشيخ محسن كان أول المنسحبين، حتى إنه لم يتمتم بكلماته المعهودة عن الغضب الإلهي ووعود الآخرة. هذه المرة انشغلت أصابعه بمداعبة حبات مسبحته السوداء الكبيرة مثل قطع من الرخام. بعدها انفض الجمع وسار كلٌ إلى طريقه.

حُسم الأمر الآن: إنها قصة اختفاء مفاجئ لا تحتمل كل هذه التأويلات ولا العواطف والمواقف الشخصية.

لم يكن من المجدي التوجه للإذاعات المحلية لإذاعة مناشدة تطلب ممن يعرف معلومة عن اختفاء الحاجة أن يُبلغ أهل الحارة بها. فالإذاعات ومذيعوها مشغولون بالأخبار العاجلة التي ترد كل ثانية من مكان ما في قطاع غزة حول القصف والدمار والقتلى والجرحى. ضحك سامي، الصحفي الشاب، الذي بات صحفياً متمرسا يعمل في إحدى وكالات الأنباء المحلية، حين اقترحوا عليه في الحارة أن يساعدهم في نشر مناشدة حول اختفاء الحاجة.

قال: فقط أخبار الحرب يمكن إذاعتها، لا شيء آخر.

استخدموا معه كل وسائل الضغط الممكنة. ذكّروه كيف أن الحاجة هي القابلة التي قامت بتوليد أمه وسحبته من بين فخذيها إلى الدنيا، وكيف أنها قطعت له “الخوفة” أكثر من مرة، والكثير الكثير من الفضائل التي قدمتها لكل الحارة. ابتسم ابتسامة من يَشعر بأن ما سيقوله لن يُقنع مستمعيه، وقال: صدقوني الموضوع لا علاقة له بأهمية الحاجة، بل بأهمية الحرب التي لا تُضاهى. وأمام الضغط الشديد تناول هاتفه الجوال واتصل على زميله في إحدى الإذاعات المحلية. وكي يثبت صحة ما قال، قام بتشغيل مكبر الصوت في الجهاز حتى يسمع الجميع. ضحك زميله على الطرف الآخر للخط كأنه سمع نكتة دسمة. قال باستغراب كبير:”اختفت!!.”. رد سامي: “آه جارتنا واحنا قلقانين عليها. بصراحة كل الحارة نسيت الحرب وعم بتفكر في اللي صار للحجة”. واصل زميله على الجانب الآخر الضحك، تظن أنه أصيب بنوبة من الضحك الذي لن ينتهي. ثم قال فجأة كمن اكتشف اكتشافاً: إذا بدك بنقول إنها استشهدت. اجتها قذيفة، وقع عليها لوح أسبست طار من بيت تم قصفه… شيء زي هيك.

بس هي ما ماتت. اختفت.

فاهم فاهم، بس في الحرب اللي بختفي يعني مات.

مش بالضرورة.

بعدين عمرها مليون سنة (ضحكة هستيرية).

دبّرها من عندك.

يا رجل هو فيه حدا سأل عن الحجة كريستينا أو الحجة فوزية!

مين هاي الحجة فوزية؟

ضحك الشاب على الطرف الآخر ثم قال:جارتنا احنا، إجتها قذيفة انبارح.(صمت) سامي أنا مشغول. الأخبار زي المطر بتنزل فوق رأسي. معلش باي.

رمق حمدي سامي وقال: يوم ما نحتاجك بطلعش بإيدك شي.

لم يعرف سامي ماذا يفعل. قال إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقوم به هو أن ينشر خبراً على صفحة إلكترونية يشرف عليها هو ومجموعة من الشباب. صحيح أنها صفحة لا تلقى رواجاً كبيراً، لكن “ريحة البر ولا عدمه”.

التاريخ اليوم هو 9/1/2009. إنه اليوم الرابع عشر للعدوان الجديد على غزة الذي بدأ يوم السبت 27/12/ 2008. في ذلك اليوم أغارت الطائرات على أهداف متنوعة ومتعددة في غزة في لحظة واحدة. كان ذلك قبل الظهر بقليل عند الساعة الحادية عشرة والنصف. المذيع في الإذاعة المحلية قال مصدوماً: غزة تحترق. ألسنة الدخان الأسود القاتم تصعد من مواضع مختلفة خاصة من السرايا والجوازات وأنصار وموقع الـ”17″، مثل مداخن آبار النفط. ثمة دخان يتصاعدمن كل ناحية، ثميتلاقى في السماء فيُغطي غزة بسحابة سوداء تحجب الشمس التي بدأت نشطة في ذلك النهار الشتوي. استهدف القصف أماكن مختلفة في القطاع. خرجت كريستينا إلى الشارع مثلما خرج كل سكان الحارة فزعين يبحثون عن مكان القصف. الأرض تميد تحت أقدامهم والسماء تشتعل حمماً تسقط من الطائرات. ثم فجأة شدت صفية كريستينا جانباً وهي ترى صاروخاً يهوي من الطائرات ليسقط شرقاً والشظايا تتطاير في شارع الحارة. كان الموت قريباً للدرجة التي يمكن فيها اشتمام رائحته.

لم يكن الأمر مزحة أو مجرد قصفٍ عابر أو غارة روتينية. كان ثمة شيء غير عادي في كل ذلك. ثم بدأت أصوات الإسعافات تدوي وتولول والسيارات الخاصة والأجرة تركض في الطريق تمتد من نافذتها رِجل شخص مصاب، أو نصف جسد لشهيد مسجى على المقعد الخلفي. كانت رائحة الموت بطيئة، لكنها برعب وثبات تتخلل جسد غزة مثل مخدر، قبل أن يصبح الموت خبراً عادياً. مجرد خبر. دائماً قد نكون عرضة لأن نكون خبراً صغيراً في نشرة المساء، أو قد نكون شهوداً على حدث كبير، لكن قليلاً ما ندرك هذا لحظة الحدث، إذ إن الصدمة والخوف والمفاجأة قد تسرق منا لذة الإدراك.

الفلسطينيون يحترفون الحديث في السياسة. هواهم، طبعهم، عادتهم، أي شيء. “على الطلعة وعلى النزلة” يجلسون في الشارع، في التاكسي، في البيوت، في أماكن العمل. وهم لا يتحدثون فقط فيما يخصهم، بل في كل ما يجوب العالم من أخبار. أبو درويش، أحد أركان الحارة الأساسية، مات وهو يحمل جهاز الراديو يُقّلب مؤشره بحثاً عن محطة تأتيه بخبر يسعده. ربما ظل جهاز الراديو يتلو الأخبار ويبث التحليلات، وأبو درويش يرقد في قبره أيضاً ينتظر أن يسمع خبراً؛ حتى لو بعد فوات الأوان. الحاجة كريستينا أيضاً تدمن الحديث في السياسة. تحترف تفسير الأحداث. سرعان ما يفد عندها سكان الحارة يسألونها عن رأيها فيما يحدث، وعن تحليلها لما يجري. ثم سرعان ما يسأل أحدهم: “شو بقولوا الأجانب يا حجة؟”. فالحاجة كريستينا، التي عاشت أكثر من عقد من صباها في لندن، لم تتوقف يوماً عن سماع نشرة الأخبار باللغة الإنجليزية من إذاعة الـ”بي بي سي”، حين يتوفر لها ذلك. بل إنها اشترت مؤخراً جهاز ساتلايت لتشاهد قنوات التلفزة الإنجليزية.

هكذا اندفع أهل الحارة يحللون ويُفصّلون ويشرحون ويروون ما سمعوه في الأخبار قبل ذلك عن الوضع، ويستحضرون كلمات الساسة قبل أيام. يُغلفون كل ذلك برغباتهم وأحلامهم ومواقفهم الشخصية مثل الكريما البيضاء التي تلف قطعة من الفحم. بالطبع لا يخلو الأمر من ألمٍ وقلقٍ يأكلان أرواحهم، يصيبانها بالعطب والعفن. لذا كانوا يتلهون وينشغلون عن الألم بالحديث عنه، بالاقتراب منه أكثر، بملامسته. هكذا نفعل في مرات كثيرة حين نشعر بالعجز وقلة الحيلة، ندفع العجز إلى أقصى مداه. فعل ناجم عن اللافعل. ثم نكتشف أن شيئاً داخلنا يخبو وينطفئ، ولا يبقى منه إلا بريق خافت، لكنه مثل ضوء ضعيف يموج في العتمة، يشير إلى نهار قادم. بريق ناهزت كريستينا السبعين وهي تنتظره، تقبض عليه رغم قسوة الزمن، تفكر في يافا المدينة التي خرجت منها طفلة وقد احتفلت بعيد ميلادها الحادي عشر في ذلك الصباح التموزي من العام 1947، ولم تعد لها بعد ذلك. الصبا الذي ذهب هناك لكنه بقي معها، مثل لحظة تجمد عندها الزمن.

في اليوم الرابع عشر للحرب اختفت كريستينا.