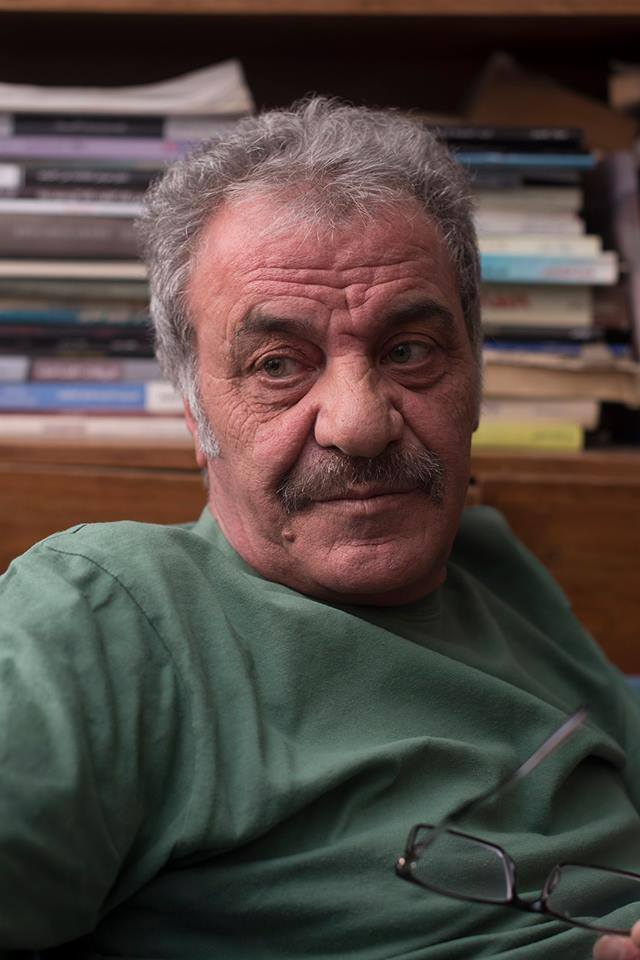

حاورته: دارين عيسى

هذا الرجل يقتات من موارد روحه، أول عمل روائي قرأه، كان رواية «الأم» لمكسيم غوركي، ومن بعدها باع خاتمه ليشتري الأجزاء الكاملة من رواية «الأبله» لدستويفسكي، ويقول أنه قرأها وكان في السنة الأولى إعدادي، ومن بعدها كانت أعمال نجيب محفوظ، والتحوّل الأساسي في حياته ابتدأ مع فيلم «Z» للسينمائي الإيطالي كوستا-غاڤراس، مع ذاك الفيلم انجذب لشخصية الصحفي، ثم لم يلبث أن تحوّل إلى الانجذاب للمسرح بعد حضوره لمسرحية «هاملت» في صالة مسرح الحمراء بدمشق.

هو الصبي الوحيد لعائلته، واحد من أسرة لا تحسب حساباً سوى لتأرجحات مزاجه الشقي والمضطرب، صبي شغوف بأبيه، لا تجذبه شخصية أمه… معظم حياته كانت في التنقل، منفرداً عاش، انتظم في الحزب الشيوعي السوري لأيام، وكان ملحداً على الدوام، ذاكرته تمتد من كارلوس، آغوب آغوبيان، مرتضى بوتو، جورج حبش، إلى عبد الله أوج آلان، لعب على الحواف، حواف كل شئ، ولم يكن جزءاً مدمجاً في شيء، هو كذلك، ولهذا كان لا بد من أن يعيد إنتاج تلك الذاكرة الهائلة الخصبة. رجل لا يهدأ، مغامرته تبدأ من لعبة النرد في مقهى، ولا تتوقف أمام أسفار من الصعب إدراك دوافعها.

أول رواياته كانت «آخر أيّام الرقص»، وآخر رواياته «خمّارة جبرا» وما بينهما «بانسيون مريم» و «حانوت قمر» و«موت رحيم»، و«سرير بقلاوة»، وروايته التي يعيد كتابتها اليوم «نساء نبيل الملحم»، وكان قد غيّر اسمها السابق «الله حين يحكي».

لم أكن أعرفه، غير أنني كنت أعرف ارتباكات اسمه، وأتابع منشوراته على الفيس بوك، وكذا أتقصى الجدل الذي يثار حوله… جدل مع كل تفصيلة من حياته، كتاباته، مواقفه في السياسة، ومزاجه العجيب، الجارح كما لو كان خيط حرير.

في مقهى الروضة كان مع أصدقائه التقليديين محمد ملص، ومجموعة، وكان يحكي بانفعال بالغ. ليست هي المرة الأولى التي أراه فيها على هذا النحو وكنت أرسمه، لحظني أفعل ذلك، فابتسم لي، ثم اتخذ وضعية منحوتة وقال: انحتيني.

بعدها بحثت عن رواياته، وحين طلبت توقيعة على روايته «خمّارة جبرا» كتب الإهداء التالي: أكثري من الأسئلة. وها أنذا أضع كل أسئلتي أمامه، ولا أعلم سرّ رجل يذهب إلى أقصى الجدية في ذروة السخرية..

بعد الرواية السادسة، هل تشعر بالرضى؟

أعظم امرأة في التاريخ، أو ربما يتراءى لي ذلك، كانت مارلين مونرو، سئلت نفس السؤال، أحفظ إجابتها عن ظهر قلب، “لدي إحساس عميق بأنني لست حقيقة تمامًا، بل إنني زيف مفتعل ومصنوع بمهارة وكل إنسان يحس في هذا العالم بهذا الإحساس بين وقت وآخر، ولكني أعيش هذا الإحساس طيلة الوقت، بل أظن أحيانا أنني لست إلا إنتاجًا سينمائيًا فنيًا أتقنوا صُنعه” هذه مارلين مونرو، أي روح متهورة؟ أنا لست مارلين مونرو، ليس لي فستاناً متوتراً، ولا مجداً عظيماً، ولكنني لو امتلكتهما، لأجبت نفس الإجابة.

قرأت لك روايتين، «موت رحيم» و«خمّارة جبرا»، وأنا أقرأ موت رحيم ظننت أنك تكتب عن نفسك. بعد عشرين أو ثلاثين عاماً، أين أنت في خمّارة جبرا؟

لم أكن “رحيم” في «موت رحيم»، كنت الراوي فقط، وإذا جاءتك هذه المشاعر فربما لأن لك موقفاً مسبقاً مني، أو لنقل تصوراً ما. رحيم هو التهوّر بعينه، رجل يمتلك ناصيته، قراره ومغامرته، لا أمتلك لا شجاعته ولا تهوّره، كل ما أملكه منه هو سؤاله. هذا الرجل أغرقني بالأسئلة، أسئلة الوقت إن شئت.. صراع الزمن البيولوجي مع زمن الرغبة والخيال، هو رجل يعرف كيف يكسر رأس الأول لحساب الثاني، أنا ضعفت أمام الثاني، رحيم هو شخصية واقعية إلى حد بعيد، رجل خبرته وعرفته، غير أنني رسمت له في «موت رحيم» نهايات غير تلك النهايات التي انتهى إليها.. في الرواية مشى بجنازته، ولم يكن في تلك الجنازة لا الميت ولا الحيّ، كان يتأرجح على مخالب الحياة، هو رجل متهتك في الحياة، نعم هو كذلك ولكنه انتهى مذلولاً ومقهوراً ليس من مكان يقبله باستثناء مقهى في الصالحية هو نادي المجد الرياضي وقد تحوّل إلى كافيتيرا، وكان هذا الرجل يبعث بي سؤالأً قاتلاً، مفاده، كيف يمكن ليد رجل أن لا ترتجف.. أن لا يدلق فنجان القهوة على ملابسه، كنت أخاف مصيره الواقعي فذهبت معه إلى تحريره من ذلك المصير، إلى ما أرغب أن يكونه.. رحيم شخصية واقعية أخذتها إلى مصير رسمته أنا.

وفي خمارة جبرا، هل كان جاد الحق كذلك؟ هل كانت فرنسا كذلك؟ هل كانت زمرّدة كذلك؟ هل في الحياة رجل اسمه وارث أسنان أمّه؟

كلهم موجودين، عرفتهم في الحياة، ولكنني لم أبق عليهم كما تشاء أقدارهم، لقد صنعت لهم أقداراً جديدة، وهذا حقي، هذه فسحتي في الخلق.

أيهما أهم بالنسبة لك، «موت رحيم» أم «خمّارة جبرا»؟

رحيم كبطل روائي أهم من أبطال «خمّارة جبرا»، و«خمّارة جبرا» كرواية أهم من رواية «موت رحيم».

كيف تصفها بالأهم؟

«خمّارة جبرا» تحكي عن عالم (صرصار)، يحلم بأن يكون سوبر عالم، ويمضي في حلمه هذا إلى مرحلة تسويق كل شيء بما فيه تسويق اللحم الحيّ، «موت رحيم» بطلها سوبرمان يدافع عن ذروته ليبقى في الذروة.. في «خمّارة جبرا» ناس الحضيض وهم يلهثون في الصعود إلى الذروة، أما في «موت رحيم» فقد كان رحيم متربعاً على ذروته ولهذا كان انتحاره العقلي.. انتحاره الفلسفي إن شئت.

لو وضعت رحيم بطلاً من أبطال «خمّارة جبرا»، ما الذي كان سيتغير؟

في حال كهذا ستكون رواية أخرى غير الرواية التي تسألينني عنها.

في العملين يحضر الزمن، ما علاقتك بالزمن؟

أسوأ تعريف للإنسان هو تعريفه بالكائن الفقري، كان يجب أن يُعرّف بالكائن “وقت”… بالنسبة لي ما من شيء يشغلني كما الوقت، يطاردني وأطارده وفي لحظة ما أذلّه، وفي لحظة أخرى يذلني.

متى يذلّك؟

حين أتحوّل إلى كائن راض. أنا كائن متطلب لا يكف عن الركض.

وهل ترضيك هذه الحياة؟

لا ترضيني ولكنها تستهويني، كان لي هنا صديق هو سفير للهند في دمشق، حين انتهت خدمته كسفير وأحيل إلى التقاعد، سألته: كيف ستمضي وقتك ما بعد عملك كسفير؟ أجابني: سأقتل الوقت. هذا الرجل يستمتع بإماتة الوقت، بالاسترخاء. أنا أغار منه، وأود أن أتعلم منه، حتى أنني أخطط الآن لرحلة إلى الهند لأتعلم من الهنود كيف يميتون وقتهم.

ما هو الوقت الأجمل بالنسبة لك؟

لا، اسأليني ما هو الوقت الأصعب بالنسبة لي. إنها ساعات الفجر الأولى، ما قبل الفجر، في الخط الفاصل ما بين العتمة والضوء. هذا الوقت يخنقني، يشعرني بالفقد. أنا رجل يشعر بالفقد.

فقد من؟

فقد أنفاسٍ بشرية أنا بحاجة إليها.

المرأة مثلاً؟

المرأة؟ كلمة مطْلقة، كلمة المرأة تشير إلى جنس من البشر تعداده ليس أقل من 3,5 مليار كائن، هل تظنين أنني بحاجة لـ 3,5 مليار كائن؟ حتماً لا.. لست أنا بمفردي، كل البشرية اليوم تعيش حالة من الاغتراب، كلها على إطلاق الكلمة، تعاني مشاعر الوحدة، نحن في ثورة الاتصالات التي تعني مزيداً من عزلة الإنسان. الإنسان فيه كائن افتراضي، يخضع لمتحكم غير مرئي، نحن في ما بعد الرأسمالية المتوحشة، نحن في حقبة سمتها التوحش، لم يكن هذا حالنا حين كنا بشراً نعيش مرحلة الزرع والقلع، العالم اليوم أكثر قسوة مما نظن، مشكلة قسوته أنها قسوة غير مشخّصة، غير مرئية، من الصعب مواجهتها أو تفكيكها، أو إحالتها إلى بعد واحد، أنا أراهنك إن كان ثمة واحد فينا غير مصاب بمرض نفسي ما، الاكتئاب، الوساوس القهرية، الفصام، الذهنانية، وسواها من الأمراض المهلكة، لقد بتنا نوعاً مُشوَهاً ومريضاً، هذا العالم انقسم إلى بشر يتحكمون بكل شيء وبشر متحكم بهم حتى في هندستهم الجينية، الإنسان ليس سعيداً على هذا الكوكب، بات كائناً بالغ الفقر، وبالغ التطلب.. متطلب ومنسحق بآن.. صرصار وسوبرمان بآن واحد، ولو لم يكن كذلك، ما الذي يدفع هذا العالم لكل هذا العنف؟ ما الذي يدفع إنساناً لحزّ رقبة إنسان وباستمتاع؟ وما الذي يدفع حامل الساطور للانتحار بعملية استشهادية؟ ما الذي يدفع لهذا النهم القاتل على الثروة، على الجنس، على الملكية، وعلى عمليات التجميل التي تمتد من نفخ المؤخرة حتى التحول الجنسي؟ أقول لك هذا العالم سافل، وهذا الوقت وقت اغترابي.

أنت على المستوى الشخصي.. ماذا تفعل خلال هذا الوقت؟

أنا لست من المتحوّلين.. أنا أهرب إلى الكتابة محاولاً أن أجمع هذا العالم الخرا فيما أكتب، ولهذا ستجدين الشخصيات المتعددة في كتاباتي.. ليس من إنسان ذو بعد واحد فيها، أنا مثلكم إنسان مريض بفارق أنني اعترف بمرضي، وأعالجه بأبطالي الذين يعالجونني بدورهم.

ماذا تكتب الآن؟

أعيد كتابة رواية.

عن ماذا تحكي؟

لا أعرف، ولكنها تحكي.. تحكي أحلاماً ضائعة لبشر يتخبطون في عالم الحرب، عالم مضطرب كل ما فيه متاهات بشر، وجريمة قتل. سأقول لك شيئاً، هل تعلمين لماذا أعيد كتابتها؟ لأنني لم أفلح في رسم جريمة قتل متقنة، ما بعد قراءتي للمخطوطة الأولى للرواية، تيّقنت أنك لن تستطيع أن ترسم بطلاً بحّاراً إن لم تكن تعرف السباحة، وها أنذا رجل لا يعرف كيف يقتل، لقد جهدت لأقتل بطلتي عبر خيوط محكمة، غير أنها نجت من الموت، يظهر أنني غارق بحبها إلى الدرجة التي لا تسمح لي بأن أكون قاتلاً.

هذا عجز؟

لا.. هذه قوّتها وليس عجزي، يظهر أنها أقوى من كاتبها.

وهل أنت من أنصار القتل في الحياة؟

لا.. بالتأكيد لا، أنا من أنصار الانتحار.

في منشوراتك على الفيس بوك تكثر من الكلام عن الانتحار، هل ستنتحر؟

لا أظن ذلك، الانتحار هو قوّة لا أمتلكها، هو قوّة الانسحاب من صيغة مملة، أو من اللامعنى باتجاه العدم، وأنا لا أمتلك هذا الشرف.

مَن مِن أبطالك انتحر؟

فرنسا انتحرت.. فرنسا في «خمّارة جبرا»، تلك العاهرة الأكثر شرفاً من جميع أموات السكتة القلبية أو الموت بفعل الهرم، في اللحظة التي رأت فيها أنها نزلت عن الذروة انتحرت، كان هذا مصير داليدا المغنية العظيمة ومصير سعاد حسني، أجمل نساء هذا الكوكب.

سأعيد السؤال: أين أنت شخصياً في رواياتك؟

سؤالك كما لو تسألين البرتقالة: أين أنت من قشرتك؟ من الصعب الفصل بينك وبين أبطالك، أبطالك هم كلّك المتناثر على مصائر بشر.. هذا هو الحال.

البيئة الدرزية واضحة في رواياتك؟ هل تنتمي أنت إلى الثقافة الدرزية؟ عذراً على استخدام هذا المصطلح.

البيئة الدرزية مغرية للكتابة، بقدر ما هي جافة للعيش، هذه بيئة تقوم على وحدة الأضداد، الله والشيطان فيها ليسا خصمين، هما تكامل الأضداد، وذاكرتي مستمدة بطريقة ما من هذه البيئة، أو لنقل، لهذه البيئة مساحة في ذاكرتي، طين من أطياني التي أصنع منها فخاري. هل مطلوب مني أن أنتزعها من ذاكرتي؟ أما عن أنني أنتمي إلى الثقافة الدرزية، فحتماً لا، وهذا ليس عقوقاً ولا تطهّراً، هو انفكاك من الأسر، أيّة ثقافة أحادية هي ثقافة آسرة، بالنسبة لي فإن دستويفسكي أهم من الحاكم بأمر الله الفاطمي، ومحمود درويش أوسع مدى من سلمان الفارسي وحمزة الزوزني، والصبوحة أقرب إلي من ست الملك مديرة شؤون الدعوة الدرزية، مع ذلك فكل هؤلاء من سكّاني، من سكّان عمارتي، عمارتي التي هي جسدي وفيها الوثني والتوحيدي والمسيحي واليهودي وفيها داعش إن شئت، كل هؤلاء مادة في مختبر تأملاتي.

كيف كانت ردّة الفعل على رواياتك؟

لا أعرف، ولا يهمني أن أعرف، أنا أقلّ تداولاً من أيّ روائي ساذح، لست من المرشحين للبوكر، ولا ممن سينالون جوائز، ولكن الكتابة الروائية بالنسبة لي ليست مهنة تبحث عن سوق، الكتابة بالنسبة لي هي فعل حيوي كما فعل الكلية أو الرئة، طبعاً كنت أتمنى لو كنت نجّاراً أو حدّاداً ينتج بطاعة، ولكن مؤهلاتي لم تسمح لي بأن أكون كذلك. هل تظنين أن ثمة من يتنفس بحثاً عن مكافأة، عن تصفيق جمهور يصرخ: برافو لقد تنفّس؟

دائماً آرائك جارحة.

أكيد لست صانع آيس كريم، ولا بودرة نسائية.

كيف تكتب الرواية؟

ما من تقليد درجت عليه في الكتابة، ولكن على الغالب أبدأ الكتابة في الطائرة، ففي العادة آخذ معي في كل سفرة كتاباً أظنه سيكون كتاب الرحلة، وحين أبدأ بقراءة السطر الأول أو الفقرة الأولى من الكتاب، أبدأ الكتابة على الهوامش البيضاء من الكتاب، فأجد نفسي أمام مخطط روائي، لقد كتبت حتى الآن ما يزيد عن مئة رواية على هوامش كتاب الرحلة، ولكنني دائما أنسى كتاب الرحلة على مقعد الطائرة، وأنسى الرواية، لأنشغل بالتبضع من السوق الحرّة، حيث أشتري النبيذ والسجائر وأرش العطور على ملابسي بالمجّان مستثمراً عبوات عطور التجربة.

هل تحب العطور؟

نعم، ومحمد الرسول كان يحبها.. أنا مثله في هذا بفارق أنه رسول وأنا رجل رصيف.

ما هي الأعمال الروائية التي شغلتك كقارئ؟

لا تسأليني ما هي الأعمال الروائية التي شغلتك. اسأليني من هم الروائيون الذين شغلوك، سأجيبك.. لم يشغلني أحد كما شغلني كولن ويلسون، ولا أشك بأن إجابتي هذه ستكون مثاراً لسخرية مثقفينا ممن يظنون بأن العالم تجاوز سؤاله. لا، بالنسبة لي لم أتجاوز سؤاله، ما زلت أدور في فلكه، يشغلني ألبير كامو، ويشغلني لورنس في أعمدة الحكمة السبعة، هؤلاء لم أتجاوزهما أبداً، لقد كان ألبير كامو مصاباً بذبحة قلبية ومع ذلك كانت لعبته المفضلة هي الجمباز، وأنا مصاب بجلطات في الأوعية وها أنذا مازلت أدخن أربعين سيجارة في اليوم بعد عمليات ثلاث، المفروض أن تكون واحدة منها كافية لقتل وحش، أنا الآن منشغل بسلمان رشدي، لا أظن أن ثمة كوكب قادر على حمل ذاكرة هذا الرجل.

سأسألك في السياسة.

لا.. لن أجيب.

لماذا؟

لست مهموماً بمصير الشعوب ولا بمصير البلد.

ألست مواطناً فيها؟

أنا مؤقت.. مواطنيتي مؤقتة، أنا الآن سائح أتتبع تفاصيل العمارة، وأراقب إمكانيات الحمير المستقبلية كيف سيكون بوسعها إنتاج تنمية سياحية طيبة.. نحن بحاجة ما بعد توقف الحرب ومرحلة إعادة الإعمار إلى كمّ هائل من الحمير لقيادة المرحلة المقبلة، سنتحوّل إلى بلد سياحي وسنلتقط الكثير من الصور التذكارية مع سيّاح تدهشهم حميرنا.

أنت تسخر.

لا. أحكي بجدية، سنتحوّل من دولة الطاغية الفرد، إلى دولة مجاميع الحمير. هذا مصيرنا، لسنا نحن فقط، بل كل العالم الإسلامي سيذهب إلى هذا المصير، ربما باستثناء موريتانيا وسنغافورة.

ولماذا استثنيت موريتانيا؟

موريتانيا بلاد النوق والأباعير.. هذا الكائن الطيّب الذي يسمى حماراً لم أشاهده في موريتانيا.

غريبة نبوءاتك.

هذه ليست نبوءاتي. في مطلع الثمانينات، لا أذكر التاريخ على وجه التحديد، صنع المخرج التونسي الرائع رضى الباهي فيلمه الرائع “شمس الضباع”، في ذلك الفيلم تنبأ بمستقبل الحمير، كان ذلك قبل خمسين عاماً.