لعلّ نظرة على ما أنتجه الكتاب الفلسطينيون والفنانون والعاملون في قطاعات الثقافة المختلفة، من كتب ولوحات فنية وصور فوتوغرافية وأفلام، منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية 1994، أن تكشف عن نقلة إلى الأمام في اتجاه التعبير عن المكان، كما لو أن ذلك يضعنا أمام الحقيقة التي تقول: إن المكان الفلسطيني كما كان يجري تصوّره وتصويره من المنفى، ليس هو المكان الواقعي الذي عدنا أو عاد بعضنا إثر توقيع اتفاق أوسلو إليه، ليجد أن هذا المكان ما زال مقيدًا بأغلال الاحتلال، وهو ليس الفردوس المفقود الذي كنا نتطلع شوقًا من أجل العودة إليه، بل هو أرض معذبة شقية اسمها فلسطين، يسكنها بشر عاديون وليسوا ملائكة كما كانت تشي بعض الكتابات التي كتبها فلسطينيون وغير فلسطينيين، حولت الفلسطيني إلى رمز مقدس لا يطاله النقد ولا يعتريه النقصان، فإذا بنا ونحن نصطدم بالواقع اليومي للفلسطينيين في المناطق التي أقيمت عليها السلطة الفلسطينية، أمام بشر لهم مزاياهم وبطولاتهم وتضحياتهم، ولهم في الوقت نفسه نواقصهم ونقاط ضعفهم وأخطاؤهم.

لذلك، اقتربت الكتابة الفلسطينية في السنوات الأخيرة على نحو أكثر واقعية، من العالم المشخص للفلسطيني، لتراه على حقيقته دون تزويق أو مبالغة ودون تزييف أو ادعاء، ما أدى إلى قفزة إلى الأمام في الكتابة الفلسطينية وفي ألوان الفن الفلسطيني الأخرى.

وفي ظني أن ما حفّز الكتابة عن المكان وجعله في بؤرة اهتمام الكتاب والفنانين، انكشاف الحقيقة الصارخة التي تقول إن المكان يجري تغيير معالمه عبر الاستيطان والتهويد وبناء الجدار، والعمل على تحويل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مجموعات سكانية متناثرة، تعيش حياتها اليومية لمجرد العيش اليومي، في معازل مهددة في كل وقت بالاجتياح، وأهلها معرضون للتهجير غير المباشر تحت وطأة القمع والتجويع والحصار، وللتهجير المباشر حينما تحين ظروف مواتية لذلك.

في زمن سابق، حينما دعت الظروف المحيطة بالفلسطينيين المقيمين تحت الاحتلال أو المتناثرين في بلدان الشتات، إلى انبعاث الهوية وتعزيزها وإلى بلورة الشخصية الوطنية الفلسطينية والمحافظة عليها، برزت في أوساط المثقفين الفلسطينيين والفنانين والمشتغلين في الشأن العام، نزعة إحياء الأغاني الشعبية والرقص الشعبي والدبكة والاهتمام بالأزياء الشعبية وأنواع التطريز المختلفة، وجمع الحكايات وتدوينها، وكذلك جمع كل ما له علاقة بالحياة الشعبية الفلسطينية من طقوس وعادات ومن أدوات طعام وأدوات زراعة وما شابه ذلك، والدعوة إلى الحفاظ على الأرض والتوجه إليها لزراعتها وصيانتها من المصادرة والبيع والاستيطان. وتمت إعادة إصدار كتابات توفيق كنعان الخاصة بالتراث الشعبي والمعتقدات الشعبية، وواصل شريف كناعنه ونمر سرحان وعبد العزيز أبو هدبا وغيرهم من الباحثين في الفولكور جهودهم في هذا المجال.

بعد أوسلو، بدا واضحًا أن المكان ما زال يتهدده الخطر، والاحتلال لم يرحل ولا يبدو أنه سيرحل في زمن قريب. وهو ماض في تهويد الأرض وفي محو الذاكرة الفلسطينية وإفقار علاقتها بالمكان، وإحلال محلها ذاكرة يجري استحضارها من الأسطورة حينًا ومن الوقائع التي يجري فرضها على الأرض حينًا آخر، لتعزيز المقولة المزورة حول أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، ولتبرير الغزوة الاستيطانية الصهيونية التي خضعت لها فلسطين، منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن.

وفي ضوء ذلك، يمكن فهم حقيقة النقلة التي ظهرت في الأدب الفلسطيني المكتوب في المنفى وفي الداخل أيضًا. حيث اهتم الفلسطيني الذي يعيش في المنفى بتدوين محتويات ذاكرته في شكل سير ذاتية كما فعل جبرا إبراهيم جبرا في “البئر الأولى” راصدًا طفولته في بيت لحم والقدس، وفي “شارع الأميرات” الذي رصد فيه تفاصيل حياته في بغداد. وكما فعل إدوارد سعيد في كتابه “خارج المكان” مبينًا فيه علاقته بالقدس. والأمر نفسه فعله إحسان عباس الذي كان مقيمًا في عمان، وكتب سيرته “غربة الراعي” التي صور فيها حياته في حيفا والقدس ثم في المنفى مكرسًا جزءًا أساسيًا من الكتاب للتحدث عن سيرته العلمية والأدبية. وكما فعل أنيس صايغ في كتابه “أنيس صايغ عن أنيس صايغ” وفيه سرد لحياته في طبرية والقدس قبل النكبة، وفي بيروت والقاهرة وتونس وكمبردج بعد ذلك.

وفي الداخل، كتب حسين البرغوثي سيرته “الضوء الأزرق”، وكتب حنا أبو حنا عن حياته في الناصرة وفي القدس وغيرهما في سيرته “ظل الغيمة”. وكتب نجاتي صدقي “مذكرات نجاتي صدقي” التي أعدها وقدم لها الكاتب حنا أبو حنا. كما كتب علي الخليلي عن طفولته في مدينة نابلس في سيرته “بيت النار”.

إلى جانب كتب السيرة الذاتية، ظهرت كتب على شكل شهادات تستوعب المكان الأول وأمكنة أخرى في الشتات، كما فعل فيصل حوراني في خماسيته “دروب المنفى” وفي كتابه “الحنين/ حكاية العودة”. وثمة روايات اعتمد مؤلفوها على ذاكرة الناس واستخراج ما فيها من وقائع وتسجيلها، ومن ثم الاستفادة منها أو من بعضها في عمل روائي كما فعل ابراهيم نصر الله المقيم في عمان، في روايته الملحمية “زمن الخيول البيضاء” دون أن يكتفي بتسجيل ذاكرة الناس، وإنما قام أيضًا بقراءة مواد تاريخية وسير ويوميات لها علاقة بالفترة التاريخية التي كان معنيًا بتغطيتها من تاريخ القضية الفلسطينية. الأمر نفسه فعله اللبناني إلياس خوري في رواية “باب الشمس”، وأما العراقي علي بدر، فقد نحا منحى آخر مهتديًا بفلسفة هايدن وايت حول أن التاريخ هو اختراع يتم سرده ليتوافق مع مصالح جماعات محددة، وفي ضوء ذلك قرأ كثيرًا مما له علاقة بمدينة القدس، ثم كتب روايته “مصابيح أورشليم”.

إلى جانب السير الذاتية والشهادات والروايات التي انشغلت بالمكان، ظهر الاهتمام بنشر اليوميات التي درج على تدوينها كتاب فلسطينيون وفنانون وأشخاص عاديون. وفي هذا الإطار قامت مؤسسة الدراسات المقدسية، بنشر ثمانية مجلدات حتى الآن من يوميات المربي المقدسي خليل السكاكيني، الذي دأب على تدوينها في الفترة من 1907 – 1953. كما قامت بنشر مذكرات الموسيقي المقدسي واصف جوهرية التي كتبها على شكل يوميات، إنما دون ذكرٍ للتواريخ التفصيلية، وذلك في الفترة من 1904- 1948، وقد تطرّق فيها إلى الحياة اليومية لأهل القدس في ظل العهدين العثماني والانتدابي البريطاني.

وأصدرت المؤسسة كتاب “عام الجراد” الذي يشتمل على يوميات الجندي المقدسي إحسان الترجمان، وهو يخدم في الجيش العثماني إبان الحرب العالمية الأولى، وبالتحديد في الفترة من 1915 – 1916. وهي بصدد إصدار يوميات محمد فصيح، وهو جندي عربي من الاسكندرون سبق له أن خدم هو الآخر في الجيش العثماني إبان الحرب العالمية الأولى. وإذا كان بعض هذه اليوميات والمذكرات يكتفي برصد الحياة اليومية لأصحابها وللناس من حولهم، مع سرد مبسط لبعض الوقائع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في البلاد، فإن يوميات السكاكيني هي الأكثر امتلاء بالتجربة وبالرصد الدقيق للوقائع الشخصية والعامة، وبالأفكار الجديدة النابعة من اطلاع السكاكيني على الثقافة العربية التراثية، وعلى الفكر الغربي التربوي والفلسفي ذي النزعة الإنسانية، ما جعل السكاكيني يتبوأ مكانة بارزة في صفوف التنويريين الفلسطينيين في النصف الأول من القرن العشرين.

ويجدر القول إنّ قليلًا من السير الذاتية الفلسطينية ذات المنحى الأدبي قد ظهرت في السنوات التي سبقت اتفاق أوسلو أوائل التسعينيات من القرن الماضي. فقد نشر الشاعر معين بسيسو مذكراته: “دفاتر فلسطينية” موضحًا فيها تجربته السياسية انطلاقًا من مدينة غزة التي ولد وترعرع فيها. ونشرت الشاعرة فدوى طوقان سيرتها الذاتية في كتابين هما: “رحلة صعبة.. رحلة جبلية” و “الرحلة الأصعب” تحدثت فيهما عن حياتها في مدينة نابلس وعن ظروف نشأتها في أسرة محافظة.

وواصل عدد من السياسيين الفلسطينيين نشر مذكراتهم التي أتوا فيها على ذكر المكان الفلسطيني باعتباره الحاضنة الأساس لنضالهم، من بينهم: محمد عزت دروزة، أكرم زعيتر، بهجت أبو غربية، فائق وراد، عودة الأشهب، عبد الرحمن عوض الله، طلعت حرب، نعيم الأشهب، ومحمود القاضي.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تسرب تأثير الذاكرة وضرورة العودة إليها واستنطاقها، وتبيان علاقتها بالمكان، إلى ألوان أخرى من الإبداع. فمنذ أن أصدر محمود درويش ديوانه “لماذا تركت الحصان وحيدًا” وحتى صدور كتابيه “في حضرة الغياب” و”أثر الفراشة” ونحن نرى ملامح من السيرة الشخصية لمحمود ولعلاقته بالمكان الفلسطيني، تتبدّى على نحو أو آخر في نتاجاته الإبداعية هذه.

والأمر نفسه ينطبق على الفن التشكيلي، فحينما ظهرت لوحة الفنان المقدسي سليمان منصور في سبعينيات القرن الماضي، التي أطلق عليها اسم “جمل المحامل”، شاهدنا تجسيدًا سورياليًا لحلم الفلسطيني بإنقاذ القدس من خطر التهويد، متمثلًا في شخص عتّال مقدسي يحمل المدينة على ظهره، بعد أن ربطها بحبل غليظ.

بعد خمس وثلاثين سنة من ذلك التاريخ، برزت نظرة مختلفة للعلاقة مع المكان في لوحات الفنان جواد ابراهيم، الذي اعتمد على ذاكرته في استحضار قريته التي عاش فيها طفولته، وراح يجسّد بيوتها ونساءها، باستخدام التربة الحمراء الناعمة والجير الأبيض لرسم بيوت القرية وأهلها، كما لو أنه يريد القول إن أهل قريتي وبيوتها إنما هم مجبولون من تربة بلادي ومن عناصر الطبيعة الأخرى فيها.

كما نجد في الاهتمام بالصور الفوتوغرافية، فرصة لاستذكار وقائع كاد يطمسها النسيان. مثلما فعل وليد الخالدي في كتابه “قبل الشتات: التاريخ المصور للشعب الفلسطيني 1876 – 1948” ومثلما تفعل الآن مؤسسة الدراسات المقدسية، في جمع الصور الفوتوغرافية المتوافرة لدى مؤسسات وأفراد، ومن ثم حفظها وتعميم نسخ منها للاستفادة منها في بحوث ودراسات، ولإحياء الذاكرة عبر هذه الصور، ولتأكيد الحضور الفلسطيني في المكان قبل الغزوة الصهيونية وبعدها.

وضمن هذا الإطار، يبرز الاهتمام بالعمارة الفلسطينية، والحرص على ترميم البيوت القديمة في بعض المدن والبلدات، ودراسة تفاصيل العمارة ومميزاتها في المدن الفلسطينية، كما فعل محمود هواري في كتابه “القدس الأيوبية 1187 – 1250″، وكما فعل الدكتور نظمي الجعبة وخلدون بشارة في كتابهما “رام الله.. عمارة وتاريخ”. وكذلك عمر حمدان في كتابه “العمارة الشعبية في فلسطين”.

وقد ظهر منحى آخر له علاقة بالاهتمام بالمكان، وذلك بعد العودة التي جربها بعض الكتاب والفنانين الفلسطينيين في الفترة التي أعقبت اتفاق أوسلو، واعتبارهم إياها عودة ناقصة بالنظر إلى أن ظل الاحتلال لم ينحسر بعد عن الأرض الفلسطينية، وقد ظهر ما سماه بعض النقاد آنذاك: “أدب العودة” مشتملًا على نصوص نشرت في إحدى زوايا مجلة الكرمل التي يرأس تحريرها الشاعر محمود درويش وبمبادرة منه، وحملت العنوان: “ذاكرة المكان.. مكان الذاكرة”. في هذه الزاوية كتب مريد البرغوثي، حسن خضر، زكريا محمد، ليانة بدر، أحمد دحبور، سلمى الخضراء الجيوسي، فاروق وادي، ومحمود شقير، نصوصًا رصدوا فيها مشاعرهم وهم يعودون إلى المكان الأول، الذي ولدوا وعاشوا فيه ثم اضطروا إلى مغادرته. وظهرت مدن فلسطينية مثل القدس ورام الله وغزة وأريحا في هذه النصوص. ثم ما لبث أربعة من هؤلاء الكتاب أن طوروا نصوصهم التي نشروها في الكرمل، إلى كتب نشروها وانتشرت في عدد من الأقطار العربية، وبعضها ترجم إلى لغات أجنبية. نشر مريد البرغوثي كتابه “رأيت رام الله” ونشر حسن خضر كتابه “أرض الغزالة”، ونشر فاروق وادي كتابه “منازل القلب” ونشرت أنا كتابي “ظل آخر للمدينة” الذي تحدثت فيه عن القدس، ثم نشر مريد البرغوثي كتابه “ولدت هناك… ولدت هنا” الذي يندرج في السياق نفسه على نحو ما.

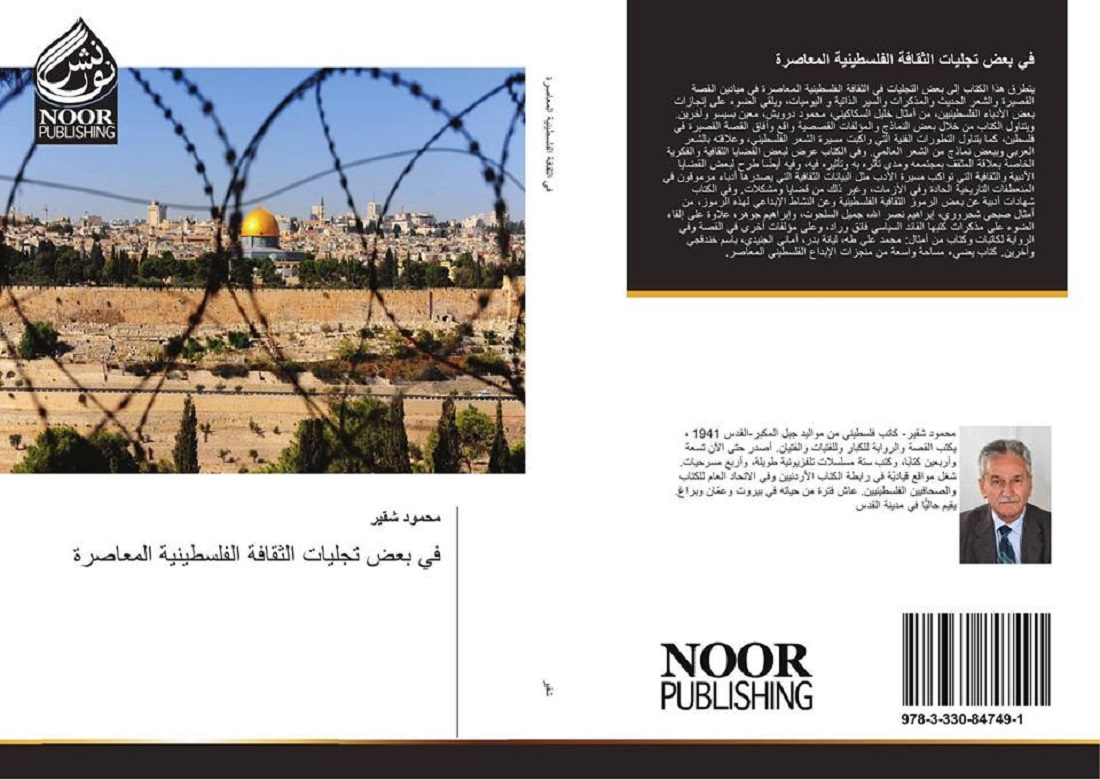

(*) من كتاب «في بعض تجليات الثقافة الفلسطينية المعاصرة»، الصادر حديثًا عن “دار نور للنشر” في ألمانيا