نُشرت في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ ١١ أيار/مايو ٢٠١٩، كتبتها آن برنارد وهذه ترجمتنا لها.

عنتاب، تركيا – يحتجز ضباط الأمن السوريين مهند غباش من معصميه لساعات طويلة، ويضربونه حتى يدمونه، ويصعقونه بالكهرباء ويوجهون المسدس صوب فمه.

غباش طالب قانون من حلب، وقد اعترف بجريمته الحقيقية مرارًا وتكرارًا: تنظيم احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة. غير أن التعذيب استمر لمدة 12 يوماً، حتى أدى به ذلك إلى أن يكتب اعترافاً خيالياً بأنه يخطط لعمليات تفجير.

وهذا، بحسب قوله، مجرد البداية.

وعندما نُقل إلى سجن مكتظ في قاعدة المزة العسكرية في العاصمة السورية، قال إن الحراس كانوا يقتادونه مع معتقلين آخرين عاريين في سياج، ويرشونهم بالمياه في الليالي الباردة. وقدم غباش شهادته، مع عدد من المعتقلين الآخرين، والتي تفضي إلى أن هنالك ضابط يدعو نفسه هتلر، كان يجبر المعتقلين، على سبيل التسلية، أن يقوموا بأدوار الكلاب والحمير والقطط، ويؤذي هؤلاء الذين يفشلون في تقليد أصوات النباح أو النهيق.

وفي مستشفى عسكري، شاهد ممرضة تسحق وجه أحد المبتورين الذي كان يطلب بعض المساعدات. وفي سجن آخر، أحصى غباش 19 من رفقاء السجن الذين ماتوا من المرض والتعذيب والإهمال في شهر واحد فقط.

يقول غباش الذي يبلغ من العمر 31 عامًا: “كنت من بين المحظوظين الذين نجوا بعد 19 شهرًا من الاحتجاز حتى تمكنت من رشوة أحد القضاة الذي أفرج عني.”

وإن كان الرئيس السوري بشار الأسد يقترب من نصر كامل على ثورة استمرت 8 سنوات، فإن نظاماً تعسفياً من الاعتقالات العشوائية وتعذيب المسجونين كان فيما يبدو له دور محوري في هذا النصر. وبينما الجيش السوري المدعوم من روسيا وإيران، يقاتل المتمردين على المناطق المغتصبة، فإن الحكومة تشن حرباً قاسية على المواطنين، وترمي مئات الآلاف في الزنازين القذرة، حيث عُذب وقُتل الآلاف.

لم يظهر قرابة 128 ألف مواطن سوري، وطبقًا لمنظمة حقوق الإنسان السورية، وهي مجموعة مراقبة مستقلة، فإن من المفترض أن يكون هذا العدد قد أُبيد أو ما يزال في عهدة الحكومة السورية. وقرابة 14 ألف قُتلوا تحت التعذيب. والكثير منهم قد مات تحت ظروف بالغة القسوة، وقد أطلقت الأمم المتحدة على هذه العملية اسم “إبادة”.

والآن، حتى مع هدوء رياح الحرب، فإن انتباه العالم يتلاشى، وتتجه العديد من الدول إلى تطبيع علاقاتها مع سوريا مرة أخرى، على الرغم من أن ثمة اعتقالات جديدة، وتزايد حالات التعذيب والإبادة. صحيح أن الأعداد قد بلغت ذروتها في الصراع الدموي في الأعوام المبكرة، غير أن الشبكة السورية سجلت 5607 حالة اعتقال جديدة، صُنفت عشوائية، وهذا يعني أن هناك 100 حالة اعتقال أسبوعيًا، بما يمثل 25% زيادة عن العام السابق.

من جهتهم، أطلق عدد من المعتقلين رسائل تحذيرية بأن المئات منهم قد نُقلوا إلى موقع الإبادة الشهير، سجن صيدنايا، وقد صدر تقرير المساجين مؤخراً بأن وتيرة عمليات القتل تتسارع.

تجذب عمليات الخطف والقتل التي تتم بواسطة الدولة الإسلامية الانتباه في الغرب، وذلك على الرغم من أن النظام السوري اعتقل أضعاف العدد الذي اعتقلته الدولة الإسلامية في سوريا. وتبعاً للشبكة السورية، فقد أحصت أن ما يقرب من 90% من عمليات الاختفاء يتم عبر الاحتجازات الحكومية.

من جهتها، تنكر الحكومة السورية وجود سوء المعاملة المنهجي.

ورغم ذلك، اكتُشف تقرير عرض حكومي بأن الضباط السوريين الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى الرئيس الأسد، أنه قد أمر باعتقالات جماعية، وعلى علم بكل الفظائع التي أرتُكبت.

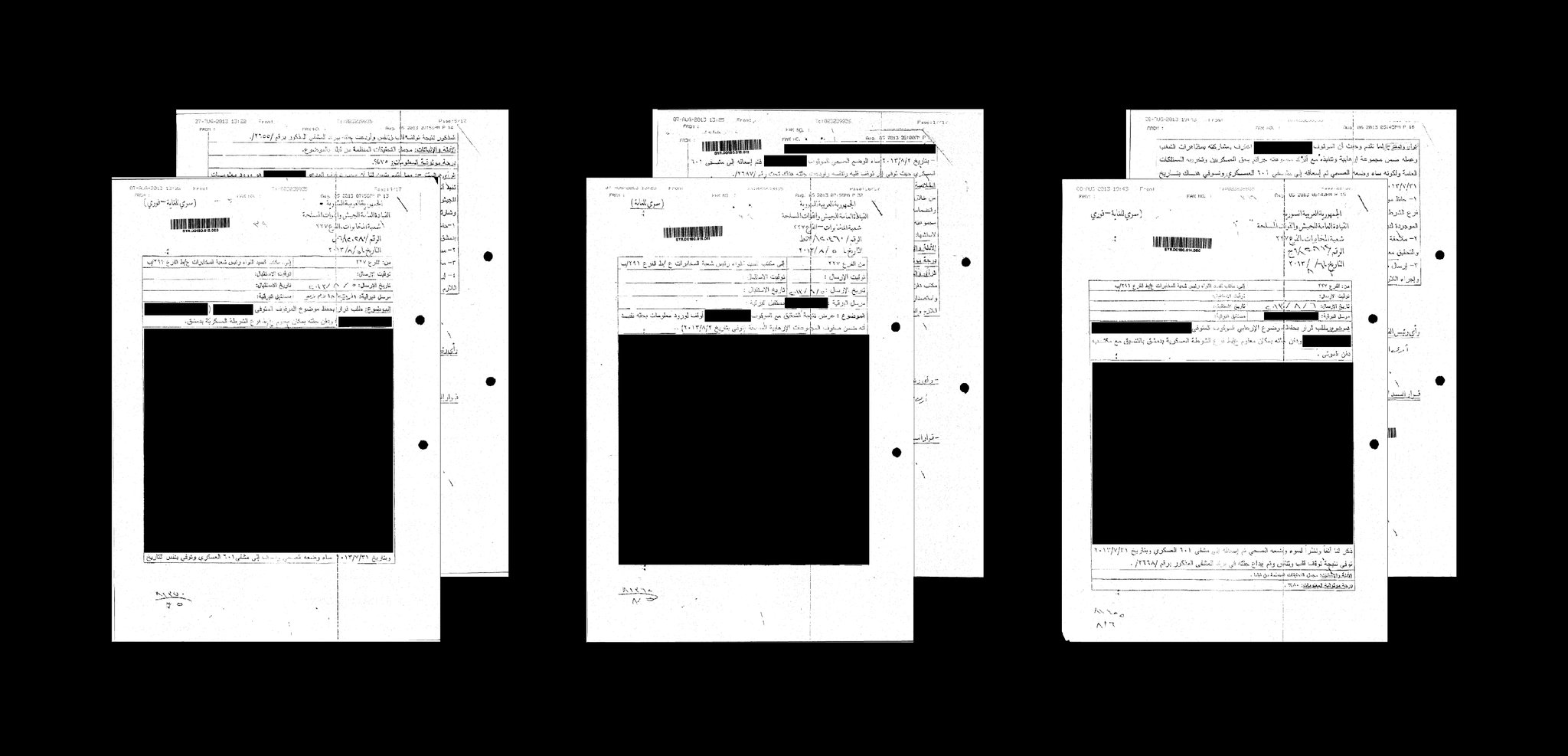

بالإضافة إلى أن محققي جرائم الحرب التابعين للجنة العدالة والمساءلة الدولية قد اكتشفوا تقرير عرض حكومي يأمر بحملات القمع ويناقش حالات الوفاة في المعتقلات. ويذكر أن تلك المذكرة قد حملت توقيع كبار ضباط الأمن، والتي تضم فيما بينها أعضاء لجنة إدارة الأزمات التي تعرض تقاريرها مباشرة للرئيس الأسد.

تعترف مذكرة استخبارات عسكرية بحالات الوفاة الناجمة عن الظروف القاسية. وثمة مذكرات عرض أخرى تناقش حالات وفاة المعتقلين، وقد تم التعرف على بعضهم فيما بعد عن طريق صور لآلاف الجثث التي هربها أحد منشقي الشرطة العسكرية، ولوحظ أن المذكرة تسمح معاملة قاسية لمعتقلين محددين.

وتشير مذكرة عرض من رئيس الاستخبارات العسكرية، رفيق شحادة، إلى أن المسؤولين يخشون الملاحقة القضائية في المستقبل، ونتيجة لهذا فإنه أمر الضباط برفع تقارير بجميع الوفيات إليه لاتخاذ خطوات مناسبة لضمان الحصانة القضائية لمسؤولي الأمن.

في مقابلة معه في قصر عثماني يقع في دمشق، عام 2016، شكك الرئيس الأسد في مصداقية أعداد الناجين، وعائلات المفقودين، وعند سؤاله عن حالات محددة، رد: “هل تتحدث عن مزاعم مطلقة أم حقائق ملموسة؟” وأشار إلى أن أقارب المعتقلين قد كذبوا عندما قالوا إنهم شاهدوا رجال الأمن يجرون ذويهم.

وأشار إلى أن أى انتهاكات حدثت كانت أخطاء فردية لا مفر منها في حالة الحرب، وقال: “لقد حدثت هنا، وتحدث في جميع أنحاء العالم، في أى مكان، لكنها ليست سياسة متبعة.”

على مدار سبع سنوات، أجرت صحيفة نيويورك تايمز حوارات مع عشرات الناجين وأقارب المعتقلين والمفقودين في السجون السورية، واستعرضت الوثائق الحكومية التي تظهر بالتفصيل حالات الوفاة في السجون وقمع المعارضين، وفحصت مئات الصفحات من شهادات الشهود في تقارير حقوق الإنسان والملفات الصادرة عن المحاكم.

والحال أن أعداد الناجين التي أُبلغ عنها تتوافق مع روايات السجناء المحتجزين في السجون السورية، وتدعم ذلك المذكرات الحكومية والصور المهربة من السجون السورية.

كان نظام السجون جزءاً لا ينفصل عن المجهود الحربي الذي قام به الرئيس الأسد، بالإضافة إلى سحق حركة الاحتجاج المدني ودفع المعارضة إلى صراع مسلح لم تستطع الفوز به.

وهكذا، اعترفت الحكومة السورية ضمنيًا في الأشهر الأخيرة بأن مئات الأشخاص قد ماتوا في الحجز. وتحت ضغط موسكو، أكدت دمشق مقتل ما لا يقل عن مئات من الأشخاص المحتجزين من خلال إصدار شهادات وفاة لهم أو إدراجهم في عداد الوفيات في ملفات الأسرة. وقال مؤسس الشبكة السورية، فضل عبد الغني، إن تلك الخطوة أرسلت رسالة واضحة للمواطنين: “لقد انتصرنا، لقد فعلناها، ولن يعاقبنا أحد.”

لا يوجد أمل كبير في مساءلة كبار المسؤولين في الأفق القريب، لكن ثمة حركة متنامية تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال المحاكم الأوروبية. وقد ألقت النيابة العامة الفرنسية والألمانية القبض على ثلاثة مسؤولين أمنيين سابقين في النظام السوري، وأصدرت أوامر اعتقال دولية بحق رئيس الأمن القومي السوري، علي مملوك، ومدير المخابرات الجوية جميل الحسن. وغيرها من المذكرات بسبب تعذيب وقتل مواطني تلك البلاد.

ومع ذلك، يظل الأسد ومساعدوه في السلطة في مأمن من الاعتقال، في حماية روسيا بقواتها العسكرية وحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، تستعيد الدول العربية علاقاتها مع دمشق، وتدرس الدول الأوربية أن تحذو حذوها، وظهر ذلك على إثر قرار الرئيس ترامب بسحب معظم القوات الأمريكية البالغ عددها 2000 جندي في شرق سوريا، وهو ما يقلل من النفوذ الأمريكي هناك، والذي كان في حده الأدني بالفعل في الصراع الدائر، الذي دخل عامه التاسع.

يبدو الإفلات من العقاب ليس مشكلة سوريّة داخلية فقط، ذلك أنه من دون إصلاحات أمنية، سيكون من غير المحتمل أن يعود اللاجئون السوريون الذي يبلغ عددهم خمسة ملايين متفرقين في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا إلى ديارهم خوفًا من خطر الاعتقال التعسفي. وفي عصر الاستبداد الفج من أقصي اليمين الأوروبي إلى السعودية، أظهر للرئيس الأسد أن أقصى درجة من العنف ضد المعارضة المدنية يمكن أن تكون استراتيجية رابحة.

من جهته، قال مازن درويش، المحامي السوري في مجال حقوق الإنسان في برلين حيث يقطن هناك لمساعدة المدعين العامين: أن هذا لن يستمر في سوريا، ذلك أن الناس ينسون ما هي الديكتاتورية، لأننا نعيش 70 سنة من السلام بعد الحرب العالمية الثانية، لكن حقوق الإنسان لا شأن لها بالحمض النووي للدول أو السياسيين.”

وأكمل: “إن العدالة ليست ترفًا للسوريين، إنها مشكلة العالم.”

التوسع في المعتقلات

يعد نظام الاعتقال السوري نسخة بسيطة من تلك التي بناها والد الرئيس الأسد، الرئيس حافظ الأسد. ففي عام 1982، سحق انتفاضة مسلحة للإخوان المسلمين في حماة، وقام بتسوية جزء كبير من المدينة بالأرض، واعتقل عشرات الآلاف من المواطنين، إسلاميين ومعارضين يساريين وسوريين عشوائيين.

وعلى مدى عقدين من الزمان اختفى حوالي 17 ألف محتجزًا في نظام يملك ذخيرة تعذيب استعارها من المستعمرين الفرنسيين والديكتاتوريين الإقليميين بل والنازيين، وكان من بين مستشاريه الأمنيين ألويس برونر مساعد هتلر الهارب.

وعندما خلف بشار الأسد والده عام 2000، أبقى نظام الاعتقال كما هو.

غير أن كل وكالة من وكالات الاستخبارات الأربع السورية، العسكرية والسياسية والجوية وأمن الدولة، وهي فروع محلية في جميع أنحاء سوريا، معظمها لديها سجونها الخاصة، وقد وثقت لجنة العدالة والمساءلة الدولية المئات منهم.

لقد كان احتجاز وتعذيب العديد من المراهقين في مارس 2011 بسبب رسم جرافيتي ينتقدون فيها نظام الرئيس الأسد هو السبب الذي دفع السوريين للانضمام إلى الانتفاضات التي اجتاحت الدول العربية. وانتشرت المظاهرات من درعا، مسقط رأسهم، احتجاجاً على معاملتهم، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاعتقالات، وحفّز بدوره المزيد من الاحتجاجات.

وانضم عدد كبير من المعتقلين من جميع أنحاء سوريا إلى المعارضين الحاليين في سجن صيدنايا. ومن جهته، قال رياض أفلار، مواطن تركي أُحتجز لمدة عشرين عامًا بعد اعتقاله عام 1996، وهو طالب يبلغ من العمر 19 عامًا لأنه كان يجري مقابلة مع سوريين حول مذبحة الحرب: “إن المعتقلين الجدد يتراوحون من عامل القمامة إلى الفلاح إلى المهندس إلى الطبيب، وجميع فئات السوريين.”

وأكمل رياض: “إن التعذيب قد زاد، وتعرض الوافدون الجدد للاعتداء الجنسي، وضُربوا على أعضائهم التناسلية، وأُجبروا على ضرب بعضهم البعض، حتى وصل الأمر إلى أن قتلوا بعضهم البعض”.

لا أحد يعرف على وجه الدقة عدد السوريين الذين مرّوا عبر ذلك النظام المرعب، غير أن جماعات حقوق الإنسان تقدر عددهم بمئات الآلاف إلى مليون، ومن جهتها، لا تنشر دمشق أي بيانات بخصوص المعتقلين.

وضرب النظام بعرض الحائط كل المعايير، ونزل بعض المعتقلين السياسيين إلى السجون العادية، وقامت قوات الأمن والميلشيات الموالية للحكومة بإنشاء زنازين مؤقتة بأعداد لا تُحصى في المدارس والملاعب والمكاتب والقواعد العسكرية ونقاط التفتيش.

من المحتمل أن تكون حصيلة الشبكة السورية التي تضم 127.916 شخصًا من الذين حوصروا أقل من الحقيقة، ذلك أن هذا العدد أُحصي من الاعتقالات التي أبلغ عنها أُسر المحتجزين وشهود آخرين، ولا يشمل هذا العدد من أُفرج عنه أو تأكد موته.

وبسبب السرية التي تفرضها الحكومة السورية، لا يعرف أحد عدد الذين ماتوا في الحجز، لكن سُجل الآلاف من القتلى في المذكرات والصور.

ضابط سابق في الشرطة العسكرية، يعرف باسم قيصر حفاظًا على سلامته، كانت مهمته تصوير الجثث، فرّ من سوريا بحوذته صور ما لا يقل عن 6700 جثة، رقيقة العظام ومضروبة، وقد صدمت هذه الصور العالم عام 2014.

غير أنه قد قام أيضاً بتصوير مذكرات العرض من مكتب رئيسه المباشر والتي تظهر فيها أنه يبلغ عدد الوفيات لرؤسائه.

ومثل شهادات الوفاة الصادرة مؤخرًا، تدرج المذكرات سبب الوفاة على أنه “سكتة قلبية”، وتشير المذكرة إلى أحد المحتجزين الذي ظهر في إحدى الصور التي جاء بها قيصر بينما عينه مخلوعة من مكانها.

وردًا على ذلك، قال السيد درويش، وهو محامي في مجال حقوق الإنسان، إنه يبدو أن السجون قد أُصيبت بوباء غريب من أمراض القلب، لكن بالطبع عندما يموتون، يتوقف قلبهم.

جولة تعذيب

غباش، منظم الاحتجاج في حلب، نجا من التعذيب في 12 منشأة على الأقل في سوريا، مما جعله، كما يقول هو ذلك، “مرشداً سياحياً للنظام”. وقد بدأت رحلته عام 2011، عندما كان في الثانية والعشرين من عمره. وهو ابن أكبر لمقاول بناء يعمل مع الحكومة، وقد استلهم الاحتجاجات السلمية من ضاحية داريا بدمشق لتنظيم مظاهرات في حلب.

وقُبض عليه في يونيو 2011، وأُفرج عنه بعد تعهده بوقف الاحتجاج.

لكنه يتذكر مبتسمًا: “لم أتوقف”.

وفي أغسطس قُبض عليه مرة أخرى، في نفس الأسبوع الذي أمر فيه الرئيس الأسد مسؤوليه، كما يظهر ذلك مذكرة من “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، بشن حملة قمع أكثر صرامة، منتقدًا تساهل سلطات المقاطعة مع المعارضين، والدعوة إلى مزيد من الاعتقالات لأولئك الذين يحرّضون الناس على التظاهر.

وكان قد تم تعليق غباش وضربه وجلده في سلسلة من مرافق المخابرات العامة والعسكرية، وفي نهاية المطاف، سمح مختطفوه بأن يوجه توصية صارمة للعديد من الشباب الذين يشبهونه بـ “مغادرة البلاد”.

حتى عندما أطلقوا سراح سجناء سجن صيدنايا الأكثر تطرفًا وهم إسلاميون أفادوا فيما بعد جماعات المتمردين، كانوا يهدفون إلى التخلص من المعارضة المدنية. ويقول منتقدو النظام إنه يبدو أن كلتا الحركتين كانتا جزءاً من استراتيجية لتحويل الانتفاضة إلى ساحة معركة، حيث يتمتع الأسد وحلفاؤه بميزة عسكرية.

مع فرار المدنيين أو ذوي العقول المتقاربة، وبدء إطلاق النار من قبل قوات الأمن على المواطنين، كافح غباش لإثناء حلفائه عن حمل السلاح حتى لا يكونوا لعبة في أيدي الحكومة.

وسرعان ما قبضت المخابرات الجوية في حلب على غباش مرة أخرى، على أن أكثر ما أثار دهشته، إصرار المحققين السريالي على بعض مظاهر الإجراءات القضائية. ذلك أنهم اتهموه بتدبير تفجير خيالي في وقت لم يكن قد وصلت فيه أى قنابل مسلحة إلى حلب بعد، وعلى الرغم من أن لديهم القدرة على توجيه الاتهام له كما يحلو لهم، إلا أنهم أصروا على أن يحصلوا على اعترافه.

في بعض الأحيان كان يُضرب إلى أن ينهار، حتى أنه كاد يموت، ثم يستيقظ عاريًا في ردهة متجمدة، ويبدأون الضرب من جديد. وفي إحدى المرات، وضع ضابط بندقية في فمه، وأصر آخر على أن المرأة التي تصرخ بعيدًا عن الأنظار كانت والدته.

تتطابق روايته تلك مع روايات الآخرين المحتجزين، بل كان وصف بعضهم أسوأ من ذلك، فقد شاهد أحد الناجين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته وطلب تعريفه بخليل خليل لحماية عائلته التي لا تزال في سوريا، شاهد مراهقاً قضى 21 يومًا حتى الموت بعدما غمره المحققون بالوقود وأضرموا النار فيه.

يتذكر غباش: “بيني وبين ضميري، لا أريد الاعتراف بشيء لم أفعله”، “هناك خمسة أشخاص يسألون الأسئلة في وقت واحد، أحدهم يقول أنت بردان، والأخر يقول أنت عطشان، شفاهك ممتلئة بالدم، لا يمكنك التركيز. الكل يصرخ ويضرب.”

أخفى أظافر قدميه، كانوا قد خلعوها عنه عنوة، وشرائط من الجلد تقشرت من باطن قدمه، ووضعهم في جيبه، على أمل أن يريها للقاضي، لكنهم أخذوا سرواله في أحد الأيام.

وفي اليوم الثاني عشر، كتب اعترافًا.

أخبره النقيب ماهر أن يجعل اعترافاته مقنعة، “ثمة شخص قادك، تخيل كيف يبدو، طويل أم قصير القامة، سمين أم نحيف.”

واستقر غباش على سيارة فضية، ورجل طويل القامة، يرتدي نظارات وله شعر خفيف.

يقول غباش: “حينها بدأت أشعر بموهبتي في الكتابة.”

عقوبات سريالية

في مارس 2012، نُقل غباش إلى قاعدة المزة الجوية العسكرية، وهي تقع في أحد أحياء دمشق الغنية.

بحلول ذلك الوقت، قال غباش مع العديد من الناجين، إن النظام قد صمم نظام نقل بين السجون. وتعرض المعتقلون للتعذيب في كل محطة من محطات رحلتهم، في طائرات هليكوبتر، وحافلات وطائرات شحن. يتذكر البعض أنهم قد ركبوا لساعات في شاحنات تستخدم عادة لنقل جثث الحيوانات، معلقين بذراع واحد ومقيدون بالسلاسل في خطافات اللحم، وقد كانت زنزانة غباش الجديدة نموذجية، بطول 12 قدمًا وعرض 9 أقدام، وعادة ما تكون مزدحمة لدرجة أن السجناء يضطرون إلى تنظيم نوبات فيما بينهم للنوم.

أما خارج الزنزانة، في الممر، فقد وقف رجل معصوب العينين، ومكبل اليدين. كان السيد درويش، محامي حقوق الإنسان، وقد اختير لإلقاء محاضرة على قاضٍ حول القوانين السورية التي تضمن المحاكمات العادلة.

وقال في وقت لاحق بعد قضاء عقوبته: “كنت عاريًا، لا يمدوني بالماء، ولا يتركوني أنام، وفي بعض الأحيان كنت أُجبر على أن أشرب بولي.”

ازداد التعذيب وحشية وبربرية عندما حقق المتمردون في الخارج تقدمًا وقصفت الطائرات الحربية الحكومية الأحياء المضطربة. ويصف الناجون المعاملة السادية التي كانوا يتلقونها، أو الإعدام بدون محاكمة، أو المعتقلين الذين تُركوا حتى الموت بسبب الجروح والأمراض التي لم يعالجها أحد.

لكن سرعان ما حصل غباش على عقوبة خاصة به. فقد استجوبه رجل يطلق على نفسه سهيل حسن، ربما كان سهيل حسن الذي كان يرأس سجون القوات الجوية، وفقًا لقاعدة بيانات حكومية مسربة، وسأل عن كيفية قيام غباش بحل النزاع.

“انتخابات حقيقية”، يتذكر غباش الرد. لقد أراد الناس بعض الإصلاحات فقط، لكنك استخدمت القوة. المشكلة هي أنك إما أن نكون معك أو تقتلنا.”

وما حصل إلا على شهر من التعذيب الإضافي، وهو الأكثر غرابة في محنته.

يقوم الضابط الذي أطلق على نفسه اسم هتلر بتنظيم عشاء سادي للترفيه عن زملائه. قال غباش إن الضابط قد أحضر معه مشروب العرق والمياه لتهيئة الأجواء، وجعل بعض السجناء يركعون أو يصبحون طاولات أو كراسي. بينما لعب آخرون لعبة الحيوانات، ومن جهته عزّز هتلر إخراج المسرحية بالضرب.

يكمل غباش: “على الكلب أن ينبح، وعلى القطة أن تموء، ويصيح الديك”. يحاول هتلر أن يروضهم، وعندما يرعى كلبًا واحدًا، كان على كلب آخر أن يشعر بالغيرة.

وكان من بين الحضور أيضاً سجناء في زنازين مجاورة، أو معلقين للشنق معصوبي الأعين على أسوار قريبة، وقد أكد غباش الرواية، وقال إن بعض الحراس جعلوا المعتقلين معلقين كالخنازير، وعندما يطلبون المياه، يتم رشهم بالخراطيم.

وبعد أسابيع أو أشهر، حصل العديد من السجناء على ما يسمى بمحاكمات تستغرق دقائق دون محامين دفاع. وقد كان غباش نموذجًا لذلك، فقد حوكم في محكمة عسكرية عام 2012، واستمع إلى قاضٍ أدانه، وقال في حيثيات إدانته أنه متهم بالإرهاب الذي دمر الممتلكات العامة والذي يصل عقوبته للموت.

وقال غباش: “إن كل المحاكمات كانت تستغرق دقيقة ونصف فقط.”

وتوقع أن يذهب إلى سجن صيدنايا الذي كان آنذاك مركز إعدام جماعي، حيث أُعدم الآلاف هناك بعد محاكمات موجزة، وذلك وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية.

“جيد، لقد انتهى التعذيب”، يتذكر. لكنه لم ينته، فقد تحمل عامًا آخر من الضرب اليومي.

وكانت آخر فترة قضاها في سجن مؤقت تحت الأرض بالقرب من دمشق، وهو مخبأ عسكري للفرقة الرابعة، وهي إقطاعية السيد ماهر الأسد، شقيق الرئيس، يتذكر الناجون الضباط الذين يحملون شارات الوحدة وهم يزورون السجون ويرون الظروف. لكن المخابرات الجوية أجرت عمليات هناك بعد أن فاض سجن المزة، وذلك وفقًا لشهادات الناجين، وملفات لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA).

ولم يكن هناك المزيد من الاستجوابات.

قال السيد درويش، الذي نُقل إلى هناك أيضًا: “إن التعذيب كان لمجرد التعذيب، من أجل الانتقام، والقتل، وكسر الناس.”

يروي الناجون هذه القصص بفكاهة سوداء، فقط لأن الآخرين قد عانوا الأسوأ

قال غباش:” حسنًا، تعرضت للضرب، ومثلت دور الكلب، لكن بعض الناس قُتلوا وبعضهم أغتُصب.”

الاغتصاب والاعتداء

ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام الماضي، أن بعض النساء والفتيات تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي في ما لا يقل عن 20 فرعاً من أجهزة المخابرات، ومن قبل رجال وصبيان في 15 فرعاً.

الاعتداء الجنسي سلاح مزدوج في المجتمعات الإسلامية التقليدية، حيث يُوصم الناجين في أغلب الأحيان، ويقتل الأقارب المحتجزات السابقات فيما يعرف بجرائم الشرف، وأحيانًا يقتلونهم على افتراض أنهم تعرضن للاغتصاب بحسب تقارير حقوق الإنسان والناجين.

مريم خليف، أم لخمسة أطفال، تبلغ من العمر 32 عامًا، تعرضت للاغتصاب مراراً وتكراراً أثناء احتجازها. قالت السيدة مريم إنها ساعدت المحتجين المصابين وأرسلت الإمدادات الطبية إلى المتمردين، وهي أعمال وصفتها الحكومة بالإرهابية.

وتابعت مريم، في سبتمبر، جروها رجال الأمن من منزلها إلى فرع 320 أمن الدولة، وقالت إن رئيس التحقيق قدم نفسه على أنه العقيد سليمان، وتدل أرشيفات CIJA على أن السيدة مريم قد احتُجزت وأن العقيد سليمان جمعة هو من ترأس فرع حماة.

وتتذكر بعد ذلك في شقتها المتناثرة في الريحانية بتركيا: “لقد كان يأكل الفستق، ويبصق علينا، ولم يترك أى كلمة قذرة إلا واستخدمها.”

احتجزوها في زنزانة مساحتها 3 أقدام مربعة مع ست نساء أخريات. وعلقها الحراس على الجدران وضربوها، وضربوها في أسنانها. ورأتهم يجرون سجينًا يشكو من الجوع إلى المرحاض ويجبرونه على أكل البراز، وهو ما يذكره ناجون آخرون أيضًا.

وأكملت: “في منتصف الليل، كانوا يأخذون الفتيات الجميلات إلى العقيد سليمان لاغتصابهن، أتذكر العقيد سليمان بعينيه الخضراء”.

تعرفت السيدة مريم بعد ذلك على العقيد في صور جنازة ضابط أمن، ثم انهارت.

وقالت إن العقيد وأصدقاؤه – وهم رجال يرتدون ملابس رياضية – اعتدوا على النساء في سرير في غرفة مكتب مجاورة لمكتبه، عُلقت على أحد حوائطها صورة الرئيس الأسد، ورشوا مشروب العرق على الضحايا، وهي إهانة أخرى للمسلمين الذين يمتنعون عن تعاطي الكحول.

لم يكن هناك مرحاض بزنزانة النساء، والتي كانت ملطخة بالدماء الناتجة عن الاغتصاب العنيف، وقد أجهضت زميلة لها. وفي الوقت الذي عقد فيه ابن عم السيدة مريم صفقة لإطلاق سراحها بعد شهر، بعدما فقدت ثلث وزنها، هربت فيما بعد إلى أراضي المتمردين كطبيبة.

أخبرت امرأة ناجية بشكل منفصل محققي CIJA أنها تعرضت للاغتصاب على يد العقيد جمعة في نفس الشهر وفي السجن نفسه، وهي تتبع نفس التفاصيل التي روتها السيدة مريم.

حتى النساء اللواتي لم يتعرضن للاغتصاب أفدن بأنهم تعرّضوا للإساءات والإهانات الجنسية، والتهديدات بالاغتصاب لانتزاع الاعترافات والبحث.

في أحد مرافق دمشق، قال العديد من الناجين بشكل منفصل، إن كبير المحققين خصص لنفسه مهمة اختراقهم رقميًا. وأطلقوا عليه اسم شرشبيل، الاسم العربي للساحر الشرير في مسلسل “السنافر”، وقالت إحداهن التي تغطي شعرها، إنه جرها من شعرها وجردها من ملابسها أثناء الاستجواب، وهي تفاصيل تخفيها عن عائلتها.

وقالت إن عائلة السيدة مريم رفضتها بسبب ما اعتبروه أنها فقدت شرفها، وقالت إن أخيها الموالي للحكومة تلقى تهديدات بالقتل، فيما طلقها زوجها.

وبالنسبة لبعض الرجال المحافظين، غيّر الصراع مواقفهم، ذلك أن العديد من الناجين والأقارب الذكور تكرّم عوائلهم الآن الناجيات من الاعتداء الجنسي كجرحى حرب، أما عن السيدة مريم فهي لا تخفي شيئاً عن زوجها الجديد، وهو متمرد سابق.

تتذكره وهو يخبرها: أنتِ نيشان على صدرى، أنتِ تاج على رأسي، إنه يطهو لي ويمسد وجهي بالزيت، لقد أعاد لي نفسي القديمة.”

عدوى متفشية، وطعام فاسد

بغض النظر عن التعذيب، فإن ظروف الاحتجاز غير الصحية صعبة للغاية، ومنهجية إلى حد أن تقرير الأمم المتحدة قال أنها ترقى إلى حد الإبادة، وهي جريمة ضد الإنسانية.

وقال سجناء سابقون، إن العديد من الزنازين تفتقر إلى دورات المياه، وإن السجناء لا يحصلون إلا على ثوان في اليوم للمرحاض. ومع الإسهال المتفشي والتهابات المسالك البولية، فإن ذلك يتسرب بين الخلايا المزدحمة. كما أن معظم الوجبات عبارة عن بضع قطع من الطعام الفاسد المتسخ. ويموت بعض السجناء من انهيار نفسي محض، بل وتم منع معظم الأدوية، وتُركت الإصابات دون علاج.

منير فقير، يبلغ من العمر 39 عامًا، لكن بعد محنته التي قضاها في المزة وصيدنايا وأماكن أخرى، يبدو عمره أكثر من ذلك بعشر سنوات. قال المنشق المخضرم، إنه قد أعتُقل وهو في طريقه إلى اجتماع للمعارضة السلمية، تظهره الصور قبل الاعتقال وبعده، وبعدما كان رجلاً ضخم الجثة، صار هزيلًا عندما أُطلق سراحه لدرجة أن زوجته لم تتعرف عليه.

في صيدنايا، كان البرد عقابًا عند الحديث أو عند النوم دون إذن، يتذكر السيد فقير وهو يشرب الشاي في مقهى باسطنبول. فجأة ولأكثر من شهر، صودرت جميع بطانيات وملابس زملائه، كانوا ينامون عراة في درجات حرارة متجمدة، وفي بعض الأحيان كانوا يُحرمون من الماء، لدرجة أنهم حاولوا غسل أنفسهم عن طريق غسل بشرتهم بالرمل الذي كشف عنه النمل بين شقوق الأرض.

في اليوم الذي التقيناه فيه، كان السيد فقير يحيي الذكرى السنوية لوفاة أحد زملائه الذين سقطوا بسبب عدوى في الأسنان لم تُعالج، وتورّم فكه بحيث وصل حجمه إلى حجم رأس آخر.

ومع ذلك، يقول السيد فقير، إن العلاج يمكن أن يكون قاتلًا، ذلك أن ناجين ومنشقين آخرين، شاهدوا التعذيب والقتل الذي يقع في المستشفيات التي يزور فيها شخصيات بارزة الضباط المصابين.

نُقل السيد فقير مرتين إلى المستشفى العسكري 601، وهو مبنى من الحقبة الاستعمارية بسقوف عالية ومناظر مطلة على دمشق، وقد تم ربط ستة سجناء عاريين، كلٌّ إلى سريره.

وقال: “في بعض الأحيان يموت شخص، وأحيان أخرى لا يموت أحد، لكننا في بعض الأحيان كنا نريد لشخص أن يموت حتى نأخذ ملابسه.”

وفي إحدى المرات – يقول السيد فقير – شاهد موظفين يحجبون الأنسولين عن مريض بالسكر – نادل يبلغ من العمر 20 عامًا – حتى وفاته.

في كثير من الليالي، كان الرجل الذي يعمل كممرض وحارس ويدعو نفسه عزرائيل، يأخذ المريض وراء باب زجاجي متجمد.

وقال فقير: “لقد رأينا ظل شخص ما يضرب، وسمعنا صراخًا، ثم سكوتًا، فصمت خانق، في الصباح رأينا الجثة في الرواق المؤدي إلى الحمام، ترى الجثث مكدسة، وقد دسنا على جثث رفاقنا حافين الأقدام.”

يتذكر غباش عزرائيل أيضًا، فقد تم نقله إلى المستشفى بعد إصابة خلفت ندبة عميقة على ساقه، وسمع أنينًا بسبب مسكنات الألم، فأجابه رجل، “سأجعلك تشعر بالراحة”.

تظاهر غباش بالنوم بينما كان الرجل يرفع عصاه المعدنية معلنًا “أنا عزرائيل”، وحطم وجه المريض، وقال السيد غباش إنه قد أُجبر على حمل الجثة إلى حمام الردهة، الذي كان بالفعل مليئاً بالجثث في الداخل.

وقال السيد فقير إن زملاءه السجناء أخبروه أن حمل الجثث يتم عبر المرحاض ثم إلى منطقة وقوف السيارات في المستشفى، حيث الموقع الذي يصور فيه قيصر الجثث.

وقال: “لم يصدقني الناس، ثم ظهرت صور قيصر.”

بينما قال أحد الناجين من سجن آخر، عمر الشغري، أنه أُمر بكتابة أرقام على جباه الجثث، كما يظهر ذلك من الصور التي سربها قيصر. وقال إنه بينما كانت تتراكم الجثث وتتحلل، كان عليه أن يكتب على الورق ويصنف الجثث.

تشير المذكرات الحكومية التي حصلت عليها CIJA إلى أن رئيس المخابرات العسكرية، وهو عضو في مكتب الأمن القومي يرفع تقاريره إلى الرئيس الأسد، كان على علم بارتفاع عدد الوفيات في السجون.

ولاحظت إحدى المذكرات أنه اعتباراً من ديسمبر 2012، حدثت زيادة في وفيات المحتجزين وتراكمت الجثث في المستشفيات، وقد أمر المسؤولين بإبلاغ رئيس الوكالة بكيفية وفاتهم، وما اعترفوا به، وإعادة صياغة تلك الاعترافات لحماية المسؤولين من المسؤولية الجنائية التي قد تطبقها عليهم أي سلطة قضائية في المستقبل.

وأظهرت مذكرة أخرى بعد عام أن الوفيات لا زالت في ارتفاع، وقالت المذكرة: “إنه من الضروري الاهتمام بالنظافة وصحة المحتجزين، للحفاظ على الأرواح والحد من الوفيات التي ارتفعت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة.”

واشتكت مذكرة من نقص المحققين، فضلًا عن ذكرها لقائمة طويلة من الأخطاء، التي تضم الأوراق المتأخرة، وضرب المحتجزين وتعذيبهم.

وقالت نيرما جيلاجيتش، المتحدثة باسم لجنة العدالة والمساءلة الدولية: “يبدو أنهم يقولون لتابعيهم أن يتصرفوا بشكل جيد، لكننا نعرف ما يدور.”

وقالت إن وثائق اللجنة، تبين أن الضباط عوقبوا على جرائم مثل “عدم اتباع الأوامر”، لكن لا أحد يذكر ضابطًا عوقب بسبب ارتكابه للتعذيب.

أسماء كُتبت بالدم

خاطر المحتجزون والمنشقون بحياتهم لإخبار عائلاتهم والعالم عن محنتهم.

وفي زنزانة الفرقة الرابعة، قرر العديد من المحتجزين تهريب أسماء كل سجين يمكنهم التعرف عليه.

يتذكر أحدهم، منصور العمري الذي قُبض عليه أثناء عمله في منظمة محلية لحقوق الإنسان: “على الرغم من أننا ثلاث قصص تحت الأرض إلا أنه بالإمكان مواصلة عملنا.”

وحاول معتقل آخر، نبيل شربجي، صحفي، كان أول من ألهم غباش بالنضال بالصدفة عام 2011، وبعد ذلك شاركه الزنزانة في المزة، وحاول الكتابة على قصاصات قماش معجون الطماطم، والتي كانت باهتة للغاية، واستخدم شربجي أخيرًا دماء المحتجزين، من لثتهم التي تعاني من سوء التغذية ممزوجة بالصدأ ليخيط قصاصات من قميص العمري، وقام بتهريبهم بعد ذلك.

وصلت الرسالة بالدم إلى العواصم الغربية، وعُرضت قصاصات القميص في متحف المحرقة بواشنطن، لكن السيد شربجي كان ما يزال بالداخل.

كتب شربجي إلى خطيبته خلال فترة راحة قصيرة في السجن سمحوا لهم فيها بكتابة الرسائل: “تناثر التعب على مسام وجهي، أحاول أن أضحك لكن الضحكة تمتزج بالحسرة، لكني متمسك بالصبر، وبكِ.”

بعد ذلك بعامين، أفاد معتقل أُفرج عنه أن شربجي قد تعرض للضرب حتى الموت.

لا تنسونا

في سوريا ولبنان وتركيا والأردن وألمانيا وفرنسا والسويد، وغير تلك البلاد، يواصل عائلات الناجون الضغط.

بعد إطلاق سراحه عام 2013، سافر غباش إلى تركيا، حيث يدير مركزاً لحقوق المرأة وبرامج لمساعدات اللاجئين في آخر قطعة من سوريا يسيطر عليها المتمردون.

وتعمل السيدة مريم في مدرسة للاجئين، وتمكين الناجيات الأخريات. وانضم السيد فقير، الذي أعاد له طهي زوجته خديه السمينين، إلى نوع من رابطة من أجل الناجين من سجن صيدنايا، الذين يساعدون بعضهم البعض في توثيق تجاربهم والخروج من الصدمات ومحاولة إيجاد عمل.

ويصارع السيد درويش الأرق والخوف، لكنه يواصل عمله من أجل المسائلة، وقد شهد مؤخراً في جلسة محكمة فرنسية عن أب وابنين سوريين، ابن في الجامعة وابن يعمل في مدرسة فرنسية، قد توفيا هناك، وقد ساعد ذلك المدعين العامين الفرنسيين في الحصول على أوامر اعتقال للسيد مملوك، المسؤول الأمني الأعلى، والسيد حسن، رئيس المخابرات الجوية، ورئيس سجن المزة، والآن يمكن إلقاء القبض على السيد مملوك إذا سافر إلى أوروبا.

وقال السيد درويش إن تهديد الملاحقة القضائية هو الاداة الوحيدة المتبقية لإنقاذ المحتجزين.

وتابع: “إنها تمنحك الطاقة، لكنها مسؤولية كبيرة، هذا يمكن أن ينقذ أرواح بعض أصدقائي، الذين قالوا عندما أُفرج عني، رجاء، لا تنسونا.”

في العام الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء وتمويل هيئة جديدة، هي اللجنة الدولية المستقلة والنزيهة، من أجل إعداد قضايا جرائم الحرب، لكن الجسم ليس لديه عضلات لفرض هذه اللجنة أو توجيه الاتهام أو الاعتقال.

تبقى حرب سوريا حتى الآن دون حل سياسي، مع توقف محادثات السلام، تحث روسيا الغرب على تطبيع وتمويل إعادة الإعمار على أى حال، وتأجيل الإصلاحات.

وقال سوري اطلعَ على مستويات عالية حول المجهود الحربي الذي قامت به الحكومة، والذي لم يحدده حفاظًا على سلامته، إنه لا توجد أي فرصة لإجراء إصلاحات تجعل الأجهزة الأمنية تحترم حقوق الإنسان، ويبدو أن روسيا قد تجعل جهاز الاحتجاز أكثر كفاءة وحسب.

الملايين من أقارب المعتقلين المفقودين صاروا في مأزق اجتماعي ونفسي، ذلك أنه بدون شهادات وفاة، لا يمكن للأرامل المفترضين الزواج من جديد، ولا يمكن أن يرث الأطفال.

فدوى محمود، تعيش الآن في برلين، وليس لديها أية فكرة عما إذا كان زوجها عبدالعزيز على قيد الحياة أم لا.

وقبل ست سنوات، سافر السيد محمود الخير، المنشق البارز، إلى دمشق من الخارج، مع ضمانات أمنية، لإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة السلمية. وعندما ذهب ابن السيدة محمود لاصطحابه، لم يخرجوا أبدًا من المطار الذي تسيطر عليه المخابرات الجوية، ولم يسمع عنهم أحد شيئًا منذ ذلك الحين.

تقول السيدة محمود وهي ترتدي بطانية في غرفة المعيشة الخاصة بها: “ليس لدينا الحق في الاكتئاب، علينا المواصلة.”

وفي الزاوية، تقف كومة من البطانيات: الأرجوانية والصفراء والزرقاء، تتخيل زوجها متجمدًا في السجن، وتحتفظ بهم من أجله.