استعارات روسية

منتصف التسعينات. استعجل بطل الشطرنج في دوري الجامعات لينسخ منشوراً في كشك التصوير من أجل توزيعه على الطلبة الداخلين إلى مدرج الهندسة المدنية في دمشق. شابّ شيوعي، “من أحزاب الجبهة” ويستأمن اتحاد الطلبة تصرفه، حين يرفق مع برنامج العروض السينمائية مقطعاً من قصيدة “القلعة” لنزيه أبو عفش، إحدى أجمل القصائد في الشعر السوري كان طلبة كثيرون في تلك الأيام يحفظون مقاطع منها عن ظهر قلب، ربما كقصيدة حنين إلى البيت العادي، المكان الذي كنا نعيش فيه كأننا بعيدون عنه: “لا تفِقْ يا أبي/ فلقد عرفتني الكلاب/ وشمّتْ روائحَ يأسي القططْ/ لم أجئ طارقاً/ لم أجئ سارقاً/ جئتُ أبكي فقط”. كانت الإشارة الشعرية ملتبسة ولم يلتقطها جمهور الفيلم. ثمة أشياء كثيرة نحسب وضوحها بديهياً ولكن لا أحد سوانا يفهمها. ربما كان الفتى الشيوعي يرمي إلى غرامشي كما رثاه بيير باولو بازوليني، الشاعر الذي زار سوريا ليصوّر ماريا كالاس في مشاهد من فيلمه “ميديا” داخل قلعة حلب، واشترى لأمّه قبقاباً مرصّعاً بالخرز من سوق الحميدية. أو ربما كان المقصود هو التلميح إلى حضور تاركوفسكي الأب في أفلام ابنه أندريه، خفية أو علناً. فليغفر لنا من يذكّره تجاور “الأب والابن” بفساد الكنيسة أو الطغاة والقياصرة، الغابرين أو القائمين على رأس جرائمهم، من الأسدين إلى بوتين. فليغفر لنا الحروفيون المغرمون بسحر التصحيف في الجناس وبالدلالات البعيدة للحروف المتطابقة شكلاً وعدداً بين الأمل والألم، بين سوريا وروسيا، لأنّ سوريا على الطريق تبتعد وتصغر وتتشوّه في مرآة روسيا.

*

كان أرسني تاركوفسكي حاضراً بغيابه في أفلام ابنه أندريه، كما يحلو القول للمتلاعبين بهاتين المفردتين “الحضور” و “الغياب” والتنويع عليهما. الابن استلهم قصائد أبيه في أفلام “المرآة” و “ستوكر” و “الحنين”، واستخدم بعضها مسجّلة بصوت الشاعر، مثل هذه القصيدة التي كان عنوانها “يوم أبيض” هو العنوان الأوّلي للفيلم الذي سيبني فيه الابن ذاكرته الشخصية من أحلام يقظته وتأملاته، قبل أن يتحوّل إلى “اعتراف” ثم يستقرّ على “المرآة”: “راقدٌ تحت الياسمينة حجرٌ،/ تحت هذا الحجر كنزٌ./ أبي واقف على الدرب./ أبيضُ هذا اليوم أبيض./ شجرة حور فضية مزهرة، الجوريّ متفتّح/ وعشبٌ كالحليب/، ووراءه تعريشة الورد./ ما عرفتُ قطّ/ مثل تلك السعادة./ مثل تلك السعادة/ ما عرفتُ قطّ./ العودة إلى هناك مستحيلة،/ ولا أحد يستطيع أن يروي/ كم ممتلئةً بالنعمة/ كانت تلك الإقامةُ في الفردوس”.

*

هجر الأب الأسرة الصغيرة حين كان للابن ثلاث سنين، ومع ذلك لم يقع الشقاق ولم تقطع أي ضغينة العلاقة العميقة بينهما. لم يستفزّ الابن أن يسمع أباه يقول له: “أندريه، ما تصنعه ليس أفلاماً”. لا نسمع جعجعة عن قتل الأب-الإله الغاضب، في اختزال مبسّط للمجاز الفرويدي المعروف، ولا نسمع شيئاً عن وجوب التخلص منه، ولا انتقاماً من هجران أو توبيخ، ولا ما أنزله اللاحقون بالسابقين من جحود ونكران، ولا تعويض قسوة الطفولة بتسليط الضوء على ضرورة الرحمة في الفنّ.

ظلّ أندريه وشقيقته مارينا في كنف أمّهما ماريا التي ربّتهما ورعتهما، ثم أصيب الأخ الكبير بالسلّ وأمضى عاماً في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية، ناقهاً، مستلقياً حالماً كشخصيات أفلامه المستقبلية. لعله قد قرأ هناك، في كراسات هيغل، عن أمة الشعراء الوحيدة على الأرض، الشعراء من المهد إلى اللحد، أي العرب. حين شبّ تاركوفسكي الابن حاول أن يتعلم اللغة العربية ودخل معهد موسكو للغات الشرقية كي يدرسها، ثم انتقل إلى دراسة الرسم فالموسيقا قبل أن ترسو روحه عند الشاشة الفضية. كان يقول إن الشعر جوهر العالم، وليس أقرب الفنون إلى السينما فحسب. لعلّ “المرآة” رحلته داخل نفسه وتأمله في الكون عبر ذاكرته وأحلامه. الماء عنصر أثير في هذا الفيلم، وليس فيه “تداخل بين الواقع والحلم”. إنه أرخبيل من جزر الذكريات المتباعدة، المفصولة الموصولة بموج الصور التي تتجلى وتتلاشى، بطيئة أو عاصفة أو مشتعلة، ومع ذلك تبقى عصية تفلت من إدراكنا، أو لا تلبث أن تهمد حين يطبق عليها المعنى فخاخه. تصطدم الحياة المحدودة بشساعة الزمن، والمكان الضيق بالفضاءات اللامتناهية للكون. هذه الخيبة، أو هذا الارتطام المستمرّ بالعوائق، جزء جوهري من كلّ خلق فني. هناك قطيعة دائمة، سدود أخرى ليست مادية بالضرورة، لا نراها ويرتطم الفن بها ارتطام نحلة حبيسة بلوحٍ من الزجاج. طنين خافت، جمال صغير زائل أخطأ الطريق في هذه الحياة القصيرة التي تنتقل فيها الروح من زنزانة إلى أخرى، من محبس إلى آخر (إذا اهتدينا بالمعري وأندريه روبليف). ولكن، يا للحسرة الكبرى، لا نهاية للخوف، ما من إحساس حقيقي بالحرية.

*

شاهدنا في النادي السينمائي الطلابي فيلمه الثالث “سولاريس”، المأخوذ عن رواية خيال علمي لستانيسلاف ليم. كنتُ قد سمعت عنه وتخيلته في إجازات الصيف، يروي لنا مَشاهدَه طلبةٌ آخرون يكبرونني بسنوات عديدة، أوفدتهم منح الحزب الشيوعي إلى شرق أوروبا. أعتم مدرج الهندسة المدنية. ترقبنا أن نرى امرأة تستمع إلى الأصوات الخبيئة داخل لوحة “الصيادون في الثلج” لبيتر بروغل، على سطح كوكب آخر يقابل فيه الإنسان ماضيه. انتظر الجمهور القبلةَ بين الرجل التائه وتلك المرأة حين تنعدم الجاذبية بغتة فيرتفعان عن الأرض ببطء شديد، حولهما تدور لوحات بروغل، وترنّ بلورات الثريا والشمعدان يطفو في الهواء والكتاب، وكأنّ المكان كله محمول على راحة الموسيقى الوئيدة لإحدى مقطوعات باخ للأورغن. على رسلها تنتقل العين، مما تراه إلى ما لا تراه، متغلغلة داخل الجسد أو داخل الكون. غير أننا لم نسمع أيّ كلمة باللغة الروسية التي كنا نحسب مفرداتها مكتنزة بحنان سخيّ. كان الفيلم مدبلجاً إلى الفرنسية والموسيقا محذوفة.

*

من كتب إن الطفولة مسقط رأسنا؟ ماذا تبقى من أوّل فيلم شاهدته في صغري؟ بداية المساء. الشاشة جدار أبيض حيث جنود بمعاطف طويلة والثلوج تغطي رحابة البراري. الناس على أدراج السينما الصيفية المطلية بالكلس، في هواء عامودة الطلق، وعلى أطراف الأسطحة المجاورة قطط صغيرة وجيران جالسون يفصصون بذور عباد الشمس ويتفرجون مجاناً على فيلم روسي لا أتذكر عنوانه. نرى العالم لمرة واحدة في طفولتنا، وما تبقى مرهون بذاكرتنا.

*

الشاعر بندر عبد الحميد دليل إلى السينما. مكتبه الصغير الفسيح والظليل في شارع العابد الدمشقي يغصّ بالزوّار والضيوف. غرفتان مزدحمتان بالصور وملصقات الأفلام، مغارة من مغارات الذاكرة فيها مائدة مستديرة لملم تحت زجاجها عدداً كبيراً من صور الممثلين والأصدقاء، “كعملات وطوابع من بلدان غريبة تحت بلور طاولة في صيدلية الروح”. بندر يرفع يده على مهل، بمعصمه الموشوم بغصنٍ أخضر كسوار ساعة معطلّة، هادئاً مبتسماً. ذراعه تمتد من أمام باب المؤسسة العامة للسينما لتشير إلى الجنوب، عبر الشارع الضيق المنحدر الظليل، وعلى مهل يقول: “ستجد أفلام تاركوفسكي وبازوليني عند محل جوني سالم في الشعلان، على الطرف الثاني من حديقة السبكي”.

كان المغني السابق في فرقة “النمور” جوني سالم يحلّ الكلمات المتقاطعة حين استأجرت شريط VHS لفيلم “المرآة”. بحثتُ في محلات ركن الدين عن جهاز فيديو، وكان استئجاره مقروناً عادة بتسجيلات الأعراس أو الأفلام الإباحية، واضطرتني أوهامي إلى تمويه الشريط، كما كانت قناني بيرة بردى تموّه بزجاجات الحليب. في أعالي حي الأكراد، خاشعين أمام شاشة صغيرة كتلفزيونات الباصات، جمعنا تاركوفسكي (يُرجى لفظ الاسم بكسر الفاء) في غرفة مستأجرة حيّر شكلها الهندسي جلوسنا. حين رأينا الممثلة نفسها مارغريتا تيريخوفا تؤدّي دور الأم والزوجة، فسّر أحدنا هذا الازدواج بالمثل الكردي: “سألوه: ابن من أنت؟ فأجاب: لم أتزوّجْ بعد”، وصحّحه آخر: “هذه مريم العذراء ومريم المجدلية في جسد واحد…”، وسرعان ما تبدّد التفسيران لأنها تحوّلت إلى عاملة في مطبعة. الأشياء والصور واضحة، لكننا لم نفهم شيئاً، ولعبة الترميز مضجرة وتزيّف ما يُرى. بغتةً تخلخلت المعاني المبسّطة المهيمنة. افتعلنا صلاتٍ سهلة بين المشاهد، وتلك السهولة لا تشبه الحياة في شيء. حاولنا أن نخترع لأنفسنا خيطاً يربطها ويسردها. لكن ما ضرورة الفهم وما الحاجة إلى التفسير أمام الجمال؟ كيف تعطّل الحدس وتروّضت غريزة العين؟ قلنا سيبقى هذا الفيلم معنا. أخيراً اهتدينا إلى ما يعنينا في وحدتنا، ويتعين علينا الرجوع إليه، كرجوعنا إلى منازل فقدناها، إلى غرف خلتْ منّا وامتلأت بأرواح الأشياء وهمهماتها، بالزمن، بالغبار، بالضوء والظلال، ولعل هذا كله قد تسلّل إلينا وملأ أعماقنا بغياب لا شفاء منه. يبدأ الغموض من أقرب الأشياء وأبسطها، والذكريات كالأساطير أو الأحلام أقرب إلى الواقع من التاريخ.

*

كانت مكتبات المراكز الثقافية في سوريا، خارج أوقات الجرد، ترهن الهويات الشخصية للقراء مقابل إعارة الكتب والأفلام، وويل لمن تضيع هويته أو تصير رماداً في حرائق المكتبات. أحياناً كان هناك جيب ملصق إلى الصفحة الأخيرة من الكتاب يضم بطاقة بأسماء المستعيرين. أكثر من مرة صادفت اسم الشاعر العراقي سعدي يوسف بين الذين قرؤوا كتب مختارات من الشعر الأميركي، حين كان مقيماً في الشام ويتردّد على المكتبة الأميركية هناك. كنتُ أتفقد هذه البطاقات قبل الاطلاع على محتويات الكتب التي قد أجد في طياتها قصاصات كاللقى، مثلما أقرأ هوامش الصفحات قبل متونها. لدى أي إنسان مَعينٌ من الترّهات الثمينة، ملاحظات عابرة كثيرة لا تُنسى، تغفو ثم تنبثق بغتة، ولا يفهم لاسترجاعها سبباً. فمثلاً، عثرتُ داخل علبة فيلم “المرآة” على قصاصة كتب عليها أحدهم هذه القصيدة الصغيرة المفجعة: “أيتها العشبة،/ عفوك عني!/ أدوسك لحظة/ ويدوسني الناس إلى الأبد!” واهماً أن الاتّزان ضروري ولا حاجة بأحد إلى هذا الاستعطاف الفاضح، نسختُ على الوجه الآخر للقصاصة هذه القصيدة المترجمة ودسستها داخل العلبة كرسالة إلى مشاهد مجهول: “عثرتُ على عشبة/ بداخلها مرآة/ وتلك المرآة/ كانت تنظر إلى مرآة/ في داخلي/ بداخلها عشبة”، وكنتُ أخشى أن ردّة الفعل الأولى لدى من يقرؤها هي البحث عن سلة القمامة.

التركة

كتب تاركوفسكي الأب إن “المستقبل يحدث الآن/ على مائدة واحدة تجمع الأسلاف بأبنائهم”. يطيب للنقاد رسم السلالات، فيضعون تاركوفسكي الابن على رأس إحداها، ويتوّجونها بلقب “السينما الشعرية” التي قد تراوح فيها صفة “الشعرية” بين التمجيد والتحقير، بين النخبوية والهراء، بين الانبهار والملل. المفارقة أنّ آباء هذه السلالة في أبرز وجوهها أطفال كبار أنجبوا أطفالاً. سماتهم المشتركة عديدة: اللقطات الطويلة وبطء الإيقاع والصمت والموسيقا التي لا تغيب ولا تمهّد للمشاهد ولا تشرحها لأنها جزء لا يتجزأ من العمل…

هناك بالطبع سينما ألكسندر سوخوروف. تيو أنجلوبولوس والشاعر المحتضر في “الأبدية ويوم واحد”. بيلا تار في “حصان تورينو”. كارلوس ريغاداس في “ضوء صامت”، أو في “زماننا” حيث يمثّل المخرج نفسه دور الشاعر، ويتوغّل داخل الممرّ المعتم الطويل لقصائد مارك ستراند، ملقياً قصيدة له من “سبع قصائد”: “لديّ مفتاح/ فأفتح الباب وأدخل./ المكان معتم وأدخل./ العتمة تشتدّ وأدخل”. نوري بيلغي جيلان مصوّراً والديه في فيلمه “غيوم أيار” المهدى إلى تشيخوف، وفي الرتابة الرحيمة لسهول الأناضول وهضابها يُسمع باخ…

كنتُ سأتمادى لولا أن قائمتي الصغيرة هذه أيقظت الضجر من الفهرس المدوّخ للأسماء والعناوين وأرقام شبابيك التذاكر التي كان يمطرنا بها الناقد محمد الأحمد، المدير السابق للمؤسسة العامة للسينما ومدير مهرجان دمشق السينمائي ووزير الثقافة في سوريا.

تاركوفسكي السوري

بائسة هذه الفكرة، بائس نقيضها: الغرب، هذا الضوء المشتهى والمزدرى في آن معاً.

بائسة هذه الفكرة، بائس نقيضها: الغرب، هذا الضوء المشتهى والمزدرى في آن معاً.

ماياكوفسكي السوري، بارادجانوف السوري، ستانيسلافسكي السوري… ربما كنا نرتاح إلى هذه الألقاب إذا كان المحتذى بهم روساً أو مشرقيين لأن الاستعلاء الأوروبي أو الأميركي يشملهم أيضاً بنظرته الحانية المتعجرفة ويستصعب نطق أسماءهم، وكأننا أصحاب آخاهم وصاهر بينهم الفقر والهوان.

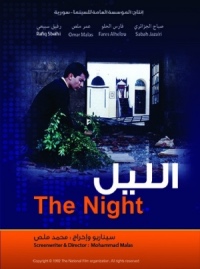

عدد من مخرجي السينما السورية بدأوا أفلامهم في شرق أوروبا، وخصوصاً روسيا، وتخرّجوا في المدرسة السوفييتية. لم يكن مستغرباً أن تتداعى إلى الأذهان أحلام تاركوفسكي وأفكاره حول الشعر والزمن في السينما حين كنا نرى أفلام محمد ملص مثل “المنام” أو “أحلام المدينة”، ولا سيما “الليل”. هذا التذكر شكلٌ من العرفان وليس انتقاصاً.

كان الشعر طاغياً في السينما السوفييتية، وإن أرضخته الرقابة الحمراء كثيراً للدعاية الحزبية (الوجه المقلوب للتشويق الأميركي وثقافة البطولات وأحلام الإعلانات)، وضيّقت الخناق على المخرجين ومنعت أفلامهم حتى أرغمتهم على مغادرة بلادهم الشاسعة ليكتووا بلوعة الحنين، هذا الداء الروسي، هذا الاشتياق إلى أمومة مفقودة. ولكن إذا عُدنا إلى السير على نهج الحرب الباردة وذهبنا إلى سينما الغرماء في هوليود والمنشقّين عنها في أميركا، فقد نقول إن الشعر السينمائي هناك شكلٌ أو قالب سهل وليس جوهراً، وقد نقول إن لقصائد وليم كارلوس وليمز حضورٌ عرضي في فيلم “باترسن” لجيم جارموش، لا يجد طريقه من ذكاء العين إلى ذكاء القلب، حتى لو كان وليمز أحد الشعراء القليلين الذين كانت الحيوية البصرية جوهر فنّهم.

*

ليس سهلاً الآن العثور على نسخة مترجمة من فيلم “نجوم النهار” للمخرج الروسي إيغور تالانكين، وكانت الرقابة السوفييتية قد منعته. إنه سيرة الشاعرة أولغا بيرغولتس التي ولدت في سان بيتربورغ، وعملت صحفية ومذيعة في الراديو طوال حصار النازيين للينينغراد. قضى زوجها الأول ضحية للقمع الستاليني، وكانت قد اعتُقلت بدورها سنة 1938، وأنجبت طفلاً ميتاً بعد التعذيب الذي تعرّضت له أثناء الاعتقال. كتبت فيما بعد: “في وقتٍ متأخّر من ليلةٍ موحشة في شباط / قرعتْ صديقةٌ بابي: / “أولغا، لقد دفنتُ ابني للتوّ!/ لا أستطيعُ أن أبكي، لا أستطيعُ أن أتنهّد./ أخبريني، ولا تُخفي عني شيئاً-/ لقد فقدتِ أطفالاً-/ هل ستأتي الدموعُ قريباً،/ هل سيُضاء هذا الظلامُ الرهيب؟”/ لأخفّفَ عنها وأطمئنها/ كلّمتُ صديقتي طوال الليل./ هكذا صار حزني مُجدياً،/ حزني الذي لا عزاءَ له”.

ممتنّاً لتالانكين الذي احتواه وعلّمه السينما خمسة أعوام، أهدى أسامة محمد إلى معلّمه فيلمه الأول وعنونه بالاسم نفسه. عرف “نجوم النهار” السوريّ مصيراً سوفييتياً، فحرّمت عرضه المؤسسةُ السورية العامة للسينما التي كانت قد أنتجته، ولم يُفرَجْ عنه إلا خارج البلاد.

هاملت الروسيّ

ترجم بوريس باسترناك مسرحية “هاملت” إلى الروسية، وأخرجها غريغوري كوزينتسف فيلماً بالأبيض والأسود ألّف موسيقاه شوستاكوفيتش، وأدى الدور الأساسي إينوكينتي سموكتونوفسكي، الممثل المسرحيّ الذي حارب على الجبهة وأسره الألمان وظلّ مذعوراً لوقت طويل بعد انتهاء الحرب خشية اعتقاله، لأن نظام ستالين اعتبر الكثير من أسرى النازيين خونة محتملين ونفاهم إلى سيبيريا. كم تمنيت لو قرأت سيرة تشرده وحياته، ولو رأيت أداءه لدور الأمير ميشكين. عُرضت مراراً في دمشق أفلام عديدة من تمثيله، في عروض سينما الكندي التي لم يكن يحضرها أحياناً إلا متفرّج واحد، يختار مقعداً ملاصقاً للجدار لأنه يخشى سقوط السقف المستعار فوق رأسه، وبعد الفيلم تنتظره وجبة فلافل في مطعم المعرض أو كأس شاي “خمير” في مقهى الكمال.

كان طلبة جامعيون يعلّقون صور سموكتونوفسكي وتيريخوفا إلى جدران غرفهم وأبوابها في اللاذقية والشام وحلب، وربما لا يزالان أقرب إليهم من مارلون براندو ومارلين مونرو أو أنيتا إيكبرغ. سموكتونوفسكي هو الراوي في فيلم “المرآة” لتاركوفسكي الذي أخرج هاملت مسرحياً، وحلم بإخراجه سينمائياً، كما حلم بإخراج “الجريمة والعقاب” و “المعلم ومرغريتا”، وكتب في يوميات مرضه الأخير: “أمضيت اليوم كله في السرير. آلام حادة في الجزء السفلي من بطني وظهري. أعصابي مصابة أيضاً. لا أستطيع تحريك قدمي. هناك عُقد غريبة. أشعر بضعف شديد. هل سأموت حقاً؟ وماذا عن هاملت؟ لكني لا أقوى الآن على القيام بأي شيء”. وكان قد قال في أحد الحوارات: “برأيي، لا تكمن مأساة هاملت في مصيره المحكوم بفنائه الجسدي، وإنما في السقوط والانهيار الأخلاقي والروحي، والاضطرار -قبل ارتكاب الجريمة- إلى قبول قوانين هذا العالم والإذعان لشروطه، أي التخلّي عن تطلّعات روحك والتحوّل إلى قاتل عادي. هنا مكمن الدراما. هذه هي المأساة”.

عذراء الشجر

للشجرة التي تقيس الفتيات خصورهنّ بغصونها اللينة، البتولا بنعومة حفيفها وفضة أوراقها، تاريخٌ مديد في الأغاني والقصائد والرسوم الروسية. أحلام تاركوفسكي مسكونة بهذه الأشجار، تحت مطر كثير هطل في أفلامه. استهلّ أوّلها “طفولة إيفان” بالطفل العاري وراء بيت نسجته عنكبوت على شجرة بتولا، وألحّ على إضافة منامات الطفل إلى السيناريو مثل الطفلين الجالسين في شاحنة التفاح تحت المطر ثم الأحصنة التي تأكل تفاحات تبعثرت على ساحل البحر. والختام في “القربان”، آخر أفلامه والمهدى إلى ابنه، طفل وحيد يسقي شجرة ميتة ويستلقي تحتها أمام البحر، وبعد هنيهة يقول: “في البدء كان الكلمة. لماذا بابا؟” كأنه يسمع معنا نشيداً من “أناشيد الدمع” في آلام القديس متّى لباخ. الدائرة اكتملت إذن، ببطء اكتملت. وسيأتي آخرون ليبدؤوا بعد انقضاء المصيبة.

*

كان تاركوفسكي الأب يقول إنه الغصن الأينع في شجرة الشعر الروسي. كلّ طفل أو جندي يحمل داخله صفصافة تبكي. هذا ما نخرج به من إحدى قصائده، حيث اسم “إيفان” يحتضن “الصفاف” أو يحتويه كالتابوت (“إيفا” هي الصفصاف بالروسية). بعد غيبوبة في البرزخ بين الحياة والموت، واضطرار الجراحين إلى عمليات استئصال متعددة في ساقه المصابة بالغانغرين، كتب الأب عن فراشة في حديقة المستشفى، وكتب هذه القصيدة سنة 1945، وعنوانها: (السبت، 21 حزيران، 1941):

“فليحفروا الخنادق، وإنْ أوشك/الربيع ينتهي. أملُ الخلاص بين يديّ./ كم وددتُ الرجوع إلى تلك الأيام قبل المعركة،/ لأحذّر الذين سيُقْتَلون،/ مسارعاً إلى القول لذاك الشخص هناك:/ “سيصفّر موتك بجانبك إذا وقفتَ هنا”./ أعلم الساعة التي سيبدؤون فيها الحرب،/ مَن سينجو ومَن سيموت سجيناً،/ وَمن منّا سيصير بطلاً،/ ومَن سيُرمى بالرصاص أمام رفاقه،/ وها أنا الآن أرى قوّات العدوّ أفواجاً،/ أراهم يزحفون نحو ستالينغراد،/ وها أنا الآن أرى جنود المشاة الروس يجتمعون، ينتظرون/ كالغيوم، ثم يعصفون ببوّابات براندنبورغ./ بحوزتي كامل المعلومات عن العدوّ/ خيراً من أيّ خبير على الجبهة،/ أتكلّم ولا أحد يسمع أو يصغي./ يحملون الأزهار، يتنسّمون ريح السبت/ يأخذون إجازاتهم، ولا يلزمهم إذن خاص/للعودة إلى بيوتهم وراحتهم./ وأنا لا أستطيع أن أتذكّر كيف جئتُ إلى هنا،/ وكأن معجزة قد وقعتْ./ نسيتُ كل شي. عبر زجاج لم يتهشّمْ/لا يزال الضوء يشعّ. لم توشّحْ النوافذُ بعدُ بصلبانٍ من ورق”.

اعتمدتُ في ترجمة قصائد أرسني تاركوفسكي على ترجمات إنكليزية وفرنسية مختلفة، قام بها كريستيان موز وإيرينا ماشينسكي وبوريس دراليوك وفيليب ميترس وديمتري بسورتسف. للأسف لم يسنح الوقت ليساعدني أصدقاء روس على مطابقتها مع الأصل الروسي، ولا بدّ أن هناك فروقات اقتضتها الضرورات الموسيقية عند ترجمة الشعر.