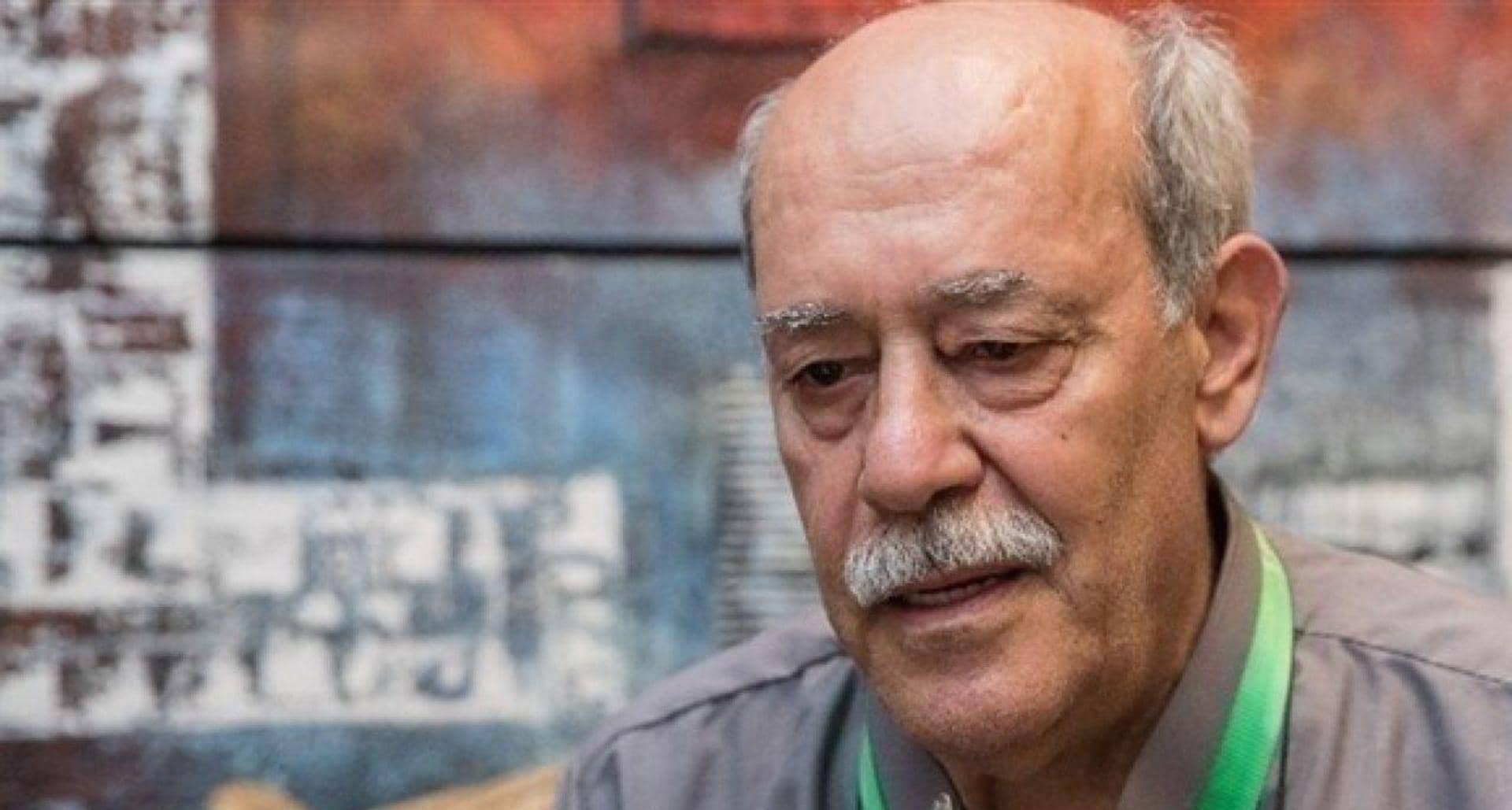

ما إن يُذكر اسم المترجم الفلسطيني السوري صالح علماني (١٩٤٩-٢٠١٩) أمام أي منا حتى تحضر سلسة من الروايات التي ترجمها، إذ إنّ قراءة الأعمال التي ترجمها الراحل كانت دخولًا في غمامة من السحر، هي مملكة اللغة التي أتقن علماني جعلها آسرة وعذبة وعالية، يصعب الفكاك من تأثيرها. لذلك كنّا نجد اسم صالح علماني يدفعنا إلى قراءة كتاب ما، قبل الانتباه إلى اسم الكاتب، وهذا أيضًا من نجاحاته التي تعدت الترجمة، وربما تعدت على الترجمة تعديًا فارقًا وجميلًا.

يأخذ عدد من المترجمين والمهتمين في الأدب على علماني عدم تمايز أصوات الكتّاب الذين ترجم أعمالهم، إذ لا نرى فرقًا بين لغة ماركيز ويوسا أو بين سارماغو وغاليانو، وقد وضع علماني النصوص التي ترجمها كافة في آلة واحدة، تدخلها كلمات وأساليب متمايزة وتخرج منها كلمات واحدة لها أسلوب متفرّد هو أسلوب صالح علماني، عماده اللغة المتقنة الباذخة التي تضمر للتفاصيل الصغيرة والتي قد تكون مهملة، الاهتمام والإشراق عينهُ الذي تضمره للأفكار والسرديات الكبرى. بهذا نفهم لماذا نعى البارحة عدد من محبي صالح علماني بوصفه كاتبًا لا مترجمًا وحسب.

يأخذ آخرون على علماني سيطرته على الذائقة العربية فيما يخص أدب أمريكا اللاتينية. فنحن نعرف من آدابهم، ما ترجمه صالح علماني. لكن ألا توجد أمزجة كتابة أخرى لديهم؟ يبقى للقارئ، الذي بينما يقرأ لترجمة علماني فهو يستجيب لنداء اللذة، أن يظلّ محكومًا بما ارتأى الرجل ترجمتهُ. وهذا لا يدين الرجل بقدر ما ينادي على مترجم شاب بأن يلاحق أصواتًا أخرى في أدب أمريكا اللاتينية. على الرغم من صعوبة، وربما استحالة تكرار الرجل، لا لكونه آلة عمل عجيبة تشبه المؤسسة أو المنشأة. وإنّما بسبب حال النشر العربي، واهتمامه بما هو مكرّس وناجح سلفًا، فالظرف الذي صنع علماني، إلى جانب اجتهاده الاستثنائي وإخلاصه لمهنته كمترجم يُشكّ بتكراره.

كثيرٌ منا لهُ قصة أولى مع الكتب التي ترجمها، أمرٌ يشبه القراءة الأولى أو الحب الأول. إذ يحمل هذا القول بعضًا من المبالغة، فهو يدعو لشيء من مناداة الذكرى لا المناقبية للفقيد! أذكر أول ما قرأت لهُ كانت رواية ماركيز «قصة موت معلن» وعرفت أنّني وقعت على رواية بارعة، بهذا توقفت عند اسم علماني ومن ثمّ تجاوزتهُ، لكن بتكرار الكتب التي تفتن قارئها صار علماني نوعًا من “العلامة” التي تأخذ بيدك نحو الكتاب الجيد. وبالتكرار، تكرار الكتب والقراءات والحكايات التي ترافق كلّ قراءة وكلّ قارئ، صنع كلّ منّا حكايتهُ الخاصة مع المترجم الذي بات الجميع على اعتقاد أنّه يعرفه، بعدما عاش آلاف الصفحات لعشرات الكتب برفقتهِ.

إذا ما أردنا الآن أن نتخيل الرجل منكبًا وراء قواميسهِ، الرجل الجاد العارف الذّواق، ينتقي كلمات ويستبعد آخرى، مشغولًا بقيمة مثلى، نراها في الجملة التي لم يتوقف علماني عن نقلها إلى العربية، وهي “الجمال”. نرى ذلك الشيخ الذي لكثرة ما عشنا برفقته، يبتعد عن قواميسه، يرافقه حشد الجنرالات العشاق الذين نقل حيواتهم إلى ثقافة تحتضر وراء حشد من الجنرالات القتلة، يترك وراءه فيما يبتعد، محمولًا بأربطة خفية إلى عالم آخر، يترك إلى جانب المئة كتاب وهي حصاد رحلته في عالمنا، يترك محبين لم يلتقوه وتلاميذ لا يعرف عددهم. وإذا استعرنا من المدرسة التي عرّف العربية عليها وهي الواقعية السحرية، فإنّنا نتخيل الأوراق وقد خرجت من القواميس التي حلّ وثاقها، ثم تجمّعت حول الشيخ، وراحت ترفعه إلى عالم الكلمات الذي لطالما انتمى إليه، على نحو يدفع لا المترجمين وحسب إلى التعلم منهُ، وإنّما أي حرفي آخر من صانع الخزفيات إلى الكاتب، يدفعهم إلى المادة التي بين أيديهم، إن كانت طينًا أم حروفًا أو ألوانًا ونوتات، فهي مادة أولية على الإنسان أن ينهض صباحًا وفي ذهنه فكرة ملحة واحدة، كيف أجعل من يومي إضافة جمالية في العالم؟ كيف أستعمل المادة التي بين يدي وأجعل منها صرحًا جماليًا؟ وقبل ذلك، كيف أهمس لمن أحبّ بأنّني أحبه هذا الصباح على طريقتي في الذكرى والعمل؟