ترجمناها عن مجلة ذا نايشن التي نشرتها في ١٣/١/٢٠٢٠. بقلم توني وود.

في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عام ١٩٤٩ وفي مدينة كارتاخينا على ساحل الكاريبي في كولومبيا، ذهبَ الصحفي الشاب غابرييل غارسيا ماركيز إلى دير سانتا كلارا ليشهدَ على إخلاء القبو قبل أن يتم تدمير المبنى. عندما ضرب العمّال فأساً في أحد القبور قُرب المذبح، تبعثرتْ الحجارة جرّاء الضربة الأولى قبل أن تندفع خصلٌ كثيفةٌ من شعر نحاسيّ اللون خارجاً. انتهى الأمر بالعُمال أن استخرجوا قُرابة العشرين متراً من الضّفائر الموصولة بجُمجمة فتاة صغيرة. بينما شاهد غارسيا ماركيز هذا الحدث عن قُرب، استذكر قصةً كانت قد روتها عليه جدّته في طفولته، إذ تحدثتْ عن “أسطورة ابنة أحد النبلاء التي تمتّعتْ بشعر طويل لطالما جرّته وراءها، قبل أن تموت في الثانية عشرة من عمرها بسبب داء الكلب ويتم تقديسها في عدد من قرى الساحل الكاريبي بسبب المعجزات التي جاءت بها.

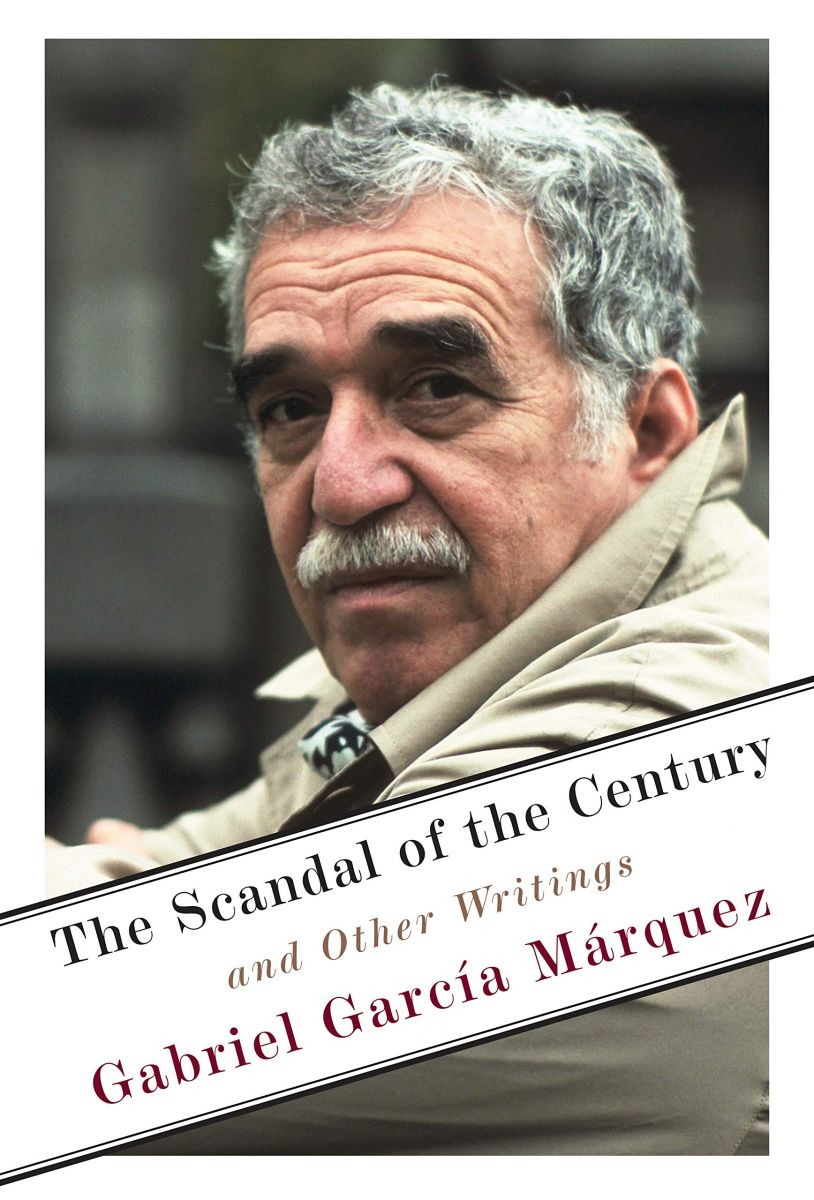

كان هذا الحدثُ مصدر إلهام لمقالة كتبها في ذلك اليوم لصحيفة إل يونيفيرسال التي كان يعمل بها، إضافة إلى رواية «عن الحب وشياطين أخرى» التي ظهرتْ بعد خمسة وأربعين عاماً. تُظهر هذه القصة التي رواها خلال مقدمة الرواية التشابك الوثيق بين الخيال والتغطية الصحفية على مدار مسيرة غارسيا ماركيز المهنية، حيث ساهمتْ أمورٌ كالتّراث الشفهي والأساطير والذكريات البارزة والأحداث التي شهد عليها بنفسه في تغذية بعضها البعض حتى بعد مرور السنين. في الواقع، فبالرغم من دور رواياته وحكاياته الخيالية في حصوله على شهرة عالمية، فإنّ الصحافة كانت مهمته الأولى. لم تكن الصحافة ذات دور تأسيسي في تطوره ككاتب وحسب، لكنها بقيت جزءاً أصيلاً من عمله وشخصيته العامة خلال حياته في كولومبيا وحتى وفاته في المكسيك عام ٢٠١٤. ففي بداية الأمر، مكّنته الصحافة من تأمين قوته ولو على نحو غير مستقر بينما تفرّغ لكتابة أعماله الأدبية ليلاً، لكنه حافظ وبوتيرة مثيرة للإعجاب على كتابة المقالات والتحليلات والأعمال الإخبارية حتى بعد النجاح العالمي الذي حققته روايته «مئة عام من العزلة» عام ١٩٦٧.

تم جمع أعماله الصحفية في كتاب بالإسبانية أطلق عليه اسم الأعمال الصحفية أو Obra Periodística جاء في خمس مجلدات احتوت على أكثر من ٣٠٠٠ صفحة، هذا بعد استبعاد تقارير صحفية أخرى كانت لتملأ ثلاثة مجلدات. احتوى «فضيحة القرن» الذي كان أول كتاب نُشر باللغة الإنجليزية على هذا العدد الهائل من الأعمال. بالرغم من نشره في وقت متأخر، يقدّم هذا الكتاب نبذة عن إنتاجات ماركيز الصحفية، ويمكن خلال نصفه الأول تعقب تنقلاته عبر العالم انطلاقاً من كولومبيا خلال الأربعينات من القرن الماضي ومروراً بسلسلة من المهام الدولية في الخمسينات والستينات، زار خلالها روما وباريس وبودابست وكاراكاس وهافانا ومدناً أخرى كثيرة. في حين باستطاعتنا أن نرى ماركيز بشكل أكثر وضوحاً خلال النصف الثاني من الكتاب، وذلك عبر أعمدة صحفية كتبها لصحيفة إلبايس التي صدرت أثناء الثمانينات في مكسيكو سيتي التي قضى فيها معظم وقته منذ السبعينات. بينما يوضّح الكِتاب المدى الجغرافي الذي قامت أعمال غارسيا ماركيز الصحفية بتغطيته، ينجح الكتاب في إجراء إسقاطات هامة من شأنها أن تقلّل من حضور أفكاره السياسية الراديكالية. كانت النتيجة أن منحنا الكتاب نظرة غير مكتملة عن الكاتب الذي أخبر إعلامياً يقابله عام ١٩٧٨ بأن “جلّ أنشطة حياته تعدّ أنشطة سياسية”.

على مدار مسيرة غارسيا ماركيز المهنية، لم تكن الحدود بين الأدب والصحافة واضحة، ما يمكّننا من رؤية أعماله الأدبية الخيالية وتلك الواقعية التي نُشرت في الصحف والمجلات على أنها أوجه متعددة لإنتاج روائي واحد على مدار حياته. في الحقيقة، بوسعنا أن نرى أن أعماله الأدبية والصحفية تنتمي إلى أسلوب أدبي واحد دون تمييز بين فئتيها، إذ بالإمكان اعتبارها جميعاً بمثابة تقارير صحفية بمستويات مختلفة من الواقعية. من هذا المنطلق، لا تفاجِئنا ملاحظة أبداها غارسيا ماركيز عام ١٩٩١ عندما قال: “كتبي هي كتبُ صحفيّ”.

وُلد غارسيا ماركيز عام ١٩٢٧ ونشأ على الساحل الكولومبي قرب الكاريبي، وارتاد مدرسة ثانوية في بلدة جبلية تسمى زيباكويرا قرب العاصمة بوغوتا. تحدث غارسيا ماركيز عن التعليم ذي الطابع الماركسي الذي تلقاه آنذاك في سلسلة من المقابلات التي أجراها مع صديقه الكاتب والدبلوماسي الكولومبي بلينيو أبوليو مندوزا تم نشرها في كتاب «رائحة الجوافة» عام ١٩٨٢، فيقول: “خلال أوقات الاستراحة، كان مدرّس الجبر يحدثنا عن المادية التاريخية فيما يعيرنا مدرّس الكيمياء كتب لينين ويخبرنا مدرّس التاريخ عن صراع الطبقات”. نشأ ماركيز مقتنعاً بأن الاشتراكية هي قدر البشرية المحتوم. وبالرغم من أنه انضم إلى الحزب الشيوعي لفترة وجيزة في بداية عشرينياته، فقد وصف نفسه بأنه متعاطف مع الشيوعية أكثر منه مناضلاً في صفوفها، وقد حاول خلال حياته التعرف على أعباء الالتزام بدعم اليسار المتطرف والتقرب منه من جهة، وبين الانفصال التام عنه من جهة أخرى.

بدأ غارسيا ماركيز دراسة القانون في بوغوتا لكنه اتخذ قراراً بالتوقف عن استكمال دراسته عام ١٩٤٨، وذلك أثناء موجة العنف التي أعقبت اغتيال خورخي إلييثير جايتان الذي كان مرشح الحزب الليبرالي لمنصب الرئاسة. فور عودته إلى الساحل، بدأ غارسيا ماركيز عمله الصحفي في صحيفة إل يونيفيرسال في كارتاخينا، وتمكن خلال سنوات من المساهمة في عمود صحفي في صحيفة إل هيرالدو في بارانكيا، وذلك قبل العودة إلى العاصمة عام ١٩٥٤ للعمل في صحيفة إل إسبكتادور.

من بداية عملة الصحفي، أبدى غارسيا ماركيز اهتماماً كبيراً بطمس الحدود بين الأحداث الحقيقية وعالم الأساطير والأدب، كما أكد بقوة على تفوق الأساطير والأدب على الحقيقة في ابتكار الوهم. في سلسلة رائعة خصصها للمقدسات الغريبة التي وقّرها سكان بلدة لا سيربي على الساحل الكولومبي، كتب عن تقديس السكان لألواح خشبية من أشجار الأَرْز بدا أنها تحمل في طيّاتها صورة مريم العذراء، ثم أخبر قُرّاءه عن طائفة قدّست كِلية بقرة رأوا فيها وجه السيد المسيح. من المؤكد أن وصفه لهذه المعتقدات ضمّ شيئاً من السخرية المبطّنة، لكن التفاصيل التي رواها تجعل من هذه المعتقدات تعبيراً صادقاً عن طريقة تفكير سكان لا سيربي. بالنسبة للكثير من البشر، فإن العامل الخيالي هو الذي يجعل للحقيقة معنى، وليس العكس.

بعد عودته إلى بوغوتا بفترة قصيرة، كتب غارسيا ماركيز نصاً قصيراً عن أفكاره بخصوص دور الصحافة في المجتمع. فاعتبر أن عمل الصحفي الإخباري لا يقتصر على نقل الحقائق والمعلومات، بل يجب أن يمتدّ إلى التوثيق والمشاركة في النقاشات الجماعية المتعلقة بالأحداث، وأضاف أن هذه عادة بشرية بدأت منذ الأزل. كتب مازحاً “من دون شك أن أول خبر مثير بعد بدء الخلق كان نفي آدم وحواء من الجنة”. ثم تصوّر عملية نقل خبر نزولهما إلى الأرض كما لو كان خبراً في صفحة الجرائم: “تفاحة تتسببُ في مأساة”.

بالنسبة لغارسيا ماركيز فإن الكلمة المطبوعة ليست إلا نقطة انطلاق للنقاشات الجماعية. فقد أصر على أن لكل بلدة صحفييها من الهواة والمحترفين الذين يساعدون على نقل المحادثة من الصفحات إلى الشوارع. “سيكون هناك دائماً رجل يقرأ مقالة في زاوية إحدى الصيدليات، وسيكون هناك دائماً مجموعة من المواطنين الذين يستمعون إليه فيما يعبرون عن معارضتهم لرأيه حتى لو كان ذلك لمجرد ممارسة المتعة الديمقراطية في مخالفة الرأي، وهذا أمر مضحك”. من هنا، يعتبرُ أن الصحافة والكتابة الأدبية ليستا إلا مسميات مختلفة لممارسة إخبار ونقل وفهم حكايات المجتمع.

بالرغم من قِصر مدة عمل غارسيا ماركيز في الصحافة في بوغوتا إلا أنها كانت فترة مثيرة من حياته. فقد تمكن في بدايات عام ١٩٥٥ من تحقيق شهرة محلية بسبب سلسلة من اللقاءات التي أجراها مع البحّار لويس أليخاندرو فيلاسكو، الذي كان الناجي الوحيد من حادثة غرق سفينة ما جعله بطلاً قومياً. تحدثت الرواية الرسمية للبحرية الكولومبية عن غرق سفينة البحار نتيجة لعاصفة جوية، لكن تقارير غارسيا ماركيز الناجحة والتي تم جمعها ونشرها فيما بعد عام ١٩٧٠ باسم «حكاية بحار غريق» أوضحت أن غرق السفينة كان بسبب حُمولتها الفائقة من البضائع التي كان الطاقم قد جلبها بشكل غير شرعي من الولايات المتحدة. أوقعت هذه السلسلة غارسيا ماركيز في المشكلات مع نظام غوستابو روخانس بينيا الديكتاتوري، ما دعاه لاتخاذ إجراء احترازي في يوليو ١٩٥٥ عندما طلب من صحيفة إل إسبكتادور إيفاده إلى أوروبا كمراسل ميداني.

بداية من إيطاليا، كتب غارسيا ماركيز أعمالاً كثيرة منها سلسلة مقالات تحت عنوان «فضيحة القرن» تمحورت حول قضية الشابة الإيطالية ويلما مونتيسي التي توفيت في ظروف غامضة. مع تكشّف الحقائق الخاصة بوفاتها، ترسم المقالات صورة عن المجتمع الإيطالي في الخمسينات والذي شهد على زيادة الصراع بين الأعراف الكاثوليكية التقليدية وثقافة الحياة المتسارعة والمليئة بالأضواء والشهرة.

انتقل غارسيا ماركيز من روما إلى باريس لكنه سرعان ما وجد نفسه محاصراً دون عمل، وذلك بعد أن قام الرئيس روخاس بينيا بإغلاق صحيفة إل إسبكتادور وصحف معارضة أخرى بدعوى ضرورة وجود صحافة “حرة ولكن مسؤولة”. خضعتْ معظم دول أمريكا اللاتينية لحكم سلطات يمينية متطرفة في تلك الفترة، لكن غارسيا ماركيز اختار البقاء في أوروبا ضمن أعداد كبيرة من الأمريكيين اللاتينيين الذين عاشوا في المهجر هرباً من مناخات سياسية خانقة في بلدانهم، وقد تناثروا عبر فنادق منخفضة التكلفة في أنحاء مختلفة من باريس. يتذكّر لاحقاً كيف صرخ جاره الشاعر الكوبي نيكولاس غولن من النافذة “لقد سقط الرجل!” ما أنعش مسامع المهجرين في الحيّ اعتقاداً بأن غولن كان يتحدث عن الديكتاتور الذي حكم بلادهم. في تلك الحادثة، كان غولن يتحدث عن الديكتاتور الأرجنتيني خوان دومينجو بيرون.

تزامنَ وجود غارسيا ماركيز في باريس مع محاولات فرنسا القضاء على المقاومة في الجزائر وملاحقة الناشطين المناهضين للاستعمار ممن يقيمون في فرنسا. لم تدّخر الشرطة الباريسية جهداً في استهداف كل من بدَتْ عليه ملامح عربية، فيتذكر غارسيا ماركيز أنه اُقتيد إلى السجن عدة مرات أثناء غارات الشرطة بحثاً عن الجزائريين. تمكّن في نهاية الأمر من مصادقة عدد من أعضاء جبهة التحرير الوطني الجزائرية الذين اقترحوا عليه العمل لصالح قضيتهم كونه يتعرض للاعتقال بكل الأحوال. كان هذا سبب ادّعاء غارسيا ماركيز الصادق لاحقاً بأن الثورة الجزائرية هي السبب الوحيد الذي أفضى به إلى السجن.

خلال تلك السنوات، قام غارسيا ماركيز برحلتين إلى المعسكر الشرقي بهدف الاستقصاء السياسي، فزار خلال رحلته الأولى عام ١٩٥٥ بولندا وتشيكوسلوفاكيا، فيما زار في رحلة عام ١٩٥٧ كلاً من ألمانيا الشرقية والمجر والاتحاد السوفيتي. تعد تقاريره عن تلك الرحلات مذهلة وغنية على نحو خاص، فقد وثّق خلالها لقاءاته الأولى مع الأنظمة التي تطبق المفاهيم الاشتراكية. فيما كانت انطباعاته إيجابية بشكل عام بخصوص الاتحاد السوفيتي، إلا أنه تحدث لاحقاً عن دور تجاربه في المجر وألمانيا الشرقية في إقناعه بأن “ما وفّرته هذه الدول التي أطلقت على نفسها اسم الديمقراطيات الشعبية لم يكن اشتراكية حقيقية، وذلك لكونها أنظمة فُرضت من الخارج من قِبل الاتحاد السوفيتي عن طريق أحزاب شيوعية عقائدية لا تملك شيئاً من الخيال”.

أثناء تواجده في بودابست، نجح غارسيا ماركيز في التملص من منتقديه وتجوّل في شوارع المدينة التي لم تكن قد تخلصت بعد من آثار الدبابات السوفيتية التي كانت قد سحقت انتفاضة ١٩٥٦ الشعبية، وكتب: “بعد قرابة العام على الأحداث التي عكّرت صفو العالم، لا زالت بودابست مدينة مؤقتة، رأيتُ فيها الكثير من مسارات عربات النقل المتوقفة عن العمل لأن أحداً لم يصلحها. رأيتُ جموع السكان في ملابس رثّة وملامح الحزن باديةً عليهم إذ يقفون في طوابير لا تنتهي، ساعين للحصول على متطلبات الحياة الأساسية. لا زالت المتاجر التي تعرضت للتخريب والنهب قيد البناء مرة أخرى”. كذلك قام غارسيا ماركيز بزيارة حانات في أحياء الطبقة العاملة حيث رأى بذور الانتفاضة التي ما زالت على قيد الحياة بالرغم من قبضة النظام العسكري والتدخل السوفيتي والسكون المهيمن على البلاد”. للأسف، لم يحتوِ كتابه «فضيحة القرن» على تصوّره لنظام يانوش كادار الذي تم تنصيبه بعد التدخل السوفيتي، فبينما أبدى غارسيا ماركيز تعاطفاً مع الانتفاضة، كان قد عبّر عن فهمه للمعضلات السياسية التي عاشها معارضو هيمنة سياسيي موسكو في حين لم يرغبوا في الوقت ذاته بعودة النظام الرجعي القديم.

كتب غارسيا ماركيز مساهماته من وراء الستار الحديدي لصالح مجلة مومنتو التي كان يحررها مندوزا من كاراكاس، وانتقل مع نهاية عام ١٩٥٧ إلى العاصمة الفنزويلية للعمل ضمن طاقم موظفي المجلة. وصل إلى كاراكاس في الوقت المناسب ليشهد على سقوط الديكتاتور ماركوس بيريز خيمينيز في يناير كانون الثاني من عام ١٩٥٨. في وقت لاحق من ذلك العام، كتب غارسيا ماركيز: “كانت فنزويلا أكثر الدول حريةً في العالم بأسره”. عبّر وصفه لها عن أجواء احتفالية صاخبة، كما تحدّث عن مثال شديد الديمقراطية للسياسية الجماهيرية. “في كل مرة شعرتْ فيها الحكومة بخطر محدّق، سارعتْ إلى استشارة الشعب من خلال قنوات مباشرة، كما احتشد أبناء الشعب في الشوارع معبّرين عن رفضهم لأي محاولة للتراجع. تم اتخاذ أكثر قرارات الحكومة حساسية ودقّة في الساحات الهامة”. بالرغم مما شكله هذا من مصدر إلهام لشخص متعاطف مع الاشتراكية مثل غارسيا ماركيز، تبيّن لاحقاً أن تلك الأحداث لم تكن إلا مقدمة لموجة ثورية أكثر تأثيراً ضربت كوبا خلال العام التالي.

كانت الثورة الكوبية بالنسبة لغارسيا ماركيز وكثيرين من أبناء جيله في أمريكا اللاتينية نقطة تحول شكّلتْ التحالفات ورسمتْ خطوط المعركة الأيديولوجية عبر حدود المنطقة لعقود تلت. كان هذا نتيجة لسلسلة ردود الفعل التي خلّفتها الثورة في ذلك القسم من الكرة الأرضية وبسبب الحدث الكوبي نفسه. بالنسبة لأقصى اليسار، كانت الجزيرة حِصناً أخيراً للنضال الرامي إلى التخلص من الظلم واللامساواة التي عاشتها المنطقة لقرون طويلة. أما بالنسبة للنخب المحلية والولايات المتحدة، كانت كوبا بمثابة سابقة خطيرة بحاجة إلى من يسحقها باسم محاربة الشيوعية.

مثّل ما رآه غارسيا ماركيز في كوبا احتمال ظهور نوع مختلف من الاشتراكية، نوعٌ ينجح في الهرب من الإكراه والبيروقراطية الرمادية التي شهِدها في دول المعسكر الشرقي. نوع من الاشتراكية معدّ خصيصاً وفق المواصفات اللاتينية وصفه بأنه “اشتراكية مرئية وإنسانية يمكن للمرء أن يلمسها بيديه”.

سافر غارسيا ماركيز إلى كوبا قبل أقل من ثلاثة أسابيع على سقوط الزعيم العسكري فولغينسيو باتيستا، وهو ما بدا وكأنه إعادة لأحداث كان قد شهدها في فنزويلا قبل اثني عشر شهراً. كتب غارسيا ماركيز مقالة تعكس لقاءه الأول مع الثورة الكوبية: “لأولئك الذين عاشوا في كاراكاس خلال السنة الماضية مثلي، لم تكن الأجواء المحمومة والفوضى الخلاقة في هافانا في بداية عام ١٩٥٩ حدثاً جديداً.” احتوى كتاب «فضيحة القرن» على مقالتين مخصصتين للحديث عن كوبا تم نشرهما لاحقاً، وقد عبرتا عن حماسته للأجواء الكرنفالية التي شهدتها المراحل الأولى للثورة آنذاك، إضافة إلى شغفه بالتفاصيل الدقيقة حتى أنه تحدث عن التزام الجنود الكوبيين الذين لم يصطفوا إلى جانب ثوار فيديل كاسترو بالبقاء في معسكراتهم بهدف إطالة لِحاهم ليتمكنوا من الإدّعاء بأنهم لطالما كانوا من الثّوار.

سرعان ما وجد غارسيا ماركيز نفسه في دور المُراقب والمُشارك. بين سبتمبر أيلول من عام ١٩٦٠ ومايو أيار ١٩٦١، عمل ماركيز لصالح برنسا لاتينا، وهي وكالة الأنباء اللاتينية التي أقّرتها الحكومة الجديدة في هافانا، كما ساهم في تأسيس مكتبها في نيويورك وتنقل بين كولومبيا والعاصمة الكوبية التي عمل فيها إلى جانب عدد من عظماء الصحافة الراديكالية مثل رودولفو والش. (كان والش هو الصحفي الذي كشف عن خطط الولايات المتحدة لغزو كوبا في خليج الخنازير، وقد نجح الديكتاتور العسكري الأرجنتيني في اغتياله عام ١٩٧٧.)

في منتصف عام ١٩٦١، كان غارسيا ماركيز قد بدأ يضيق ذرعاً بسطوة الحزب الشيوعي الكوبي على المؤسسات الثورية الجديدة، فاختار أن يبتعد قليلاً بدلاً من المخاطرة بخوض مواجهة قد يتعرض فيها لتشويه السمعة كمعاد للثورة. أخبرَ مندوزا في وقت لاحق: “قمتُ بتهميش نفسي بصمت بينما استمريتُ في تأليف كتبي”.

نُشرت رواية غارسيا ماركيز الأولى «عاصفة الأوراق» بعد وقت قصير من مغادرته كولومبيا عام ١٩٥٥ وبعدد محدود من النسخ ما أضعفَ فرصها في الحصول على الاهتمام. تلا ذلك روايتا «ليس لدى الكولونيل من يُكاتبه» و«في ساعة نحس»، إضافة إلى مجموعة قصصية بعنوان «جنازة الأم العظيمة». إلا أن السنوات التي تلت مغادرته كوبا عام ١٩٦١ كانت الأكثر أهمية بالنسبة لمسيرته ككاتب أدبي، إذ استقر في المكسيك وبدأ يكتب رواية بإلهام من محاكمات المسؤولين السابقين في نظام باتيستا الذي كان شاهداً عليه، قبل أن ينتقل إلى موضوع أقرب إلى قلبه، وهو عالم طفولته المليء بالعجائب على الساحل الكولومبي المطلّ على الكاريبي.

بعد أن كُتبت في منتصف الستينات ونُشرت عام ١٩٦٧، حلّقت رواية «مئة عام من العزلة» بغارسيا ماركيز إلى عالم الشهرة العالمية وتُرجمت إلى عشرات اللغات وكان للكتاب أثراً عميقاً على الأدب في كل أنحاء العالم. بفضل نجاح الرواية الكبير، لم يعُد ماركيز الصحفي الذي كتبَ عملاً أدبياً، بل أصبح روائياً ذا إسهامات صحفية. منذ ذلك الحين، انقلبت أولويات مهامه رغم أنه لم يتوقف عن الاهتمام بأي منهما أبداً.

بالرغم من الصّيت العالمي التي حظي به ككاتب أدبي، لم تتراجع أعمال غارسيا ماركيز الصحفية ولا التزاماته الراديكالية. بل حدث العكس تماماً في السبعينات. كان ماركيز مؤيداً قوياً لكوبا خلال الستينات بالرغم من انقطاع علاقته بكاسترو إثر تدخل الاتحاد السوفيتي في تشيكوسلوفاكيا وإدانته العلنية لسحق ربيع براغ، لكنه حافظ على التزامه بالثورة الكوبية بصفتها مثالاً لاشتراكيي أمريكا اللاتينية. انخرط خلال السنوات التي تلت ١٩٦٨ بشكل أكثر فعالية مع أقصى اليسار في بقية المنطقة، وبدأ في توسيع نطاق اهتمامه الجغرافي لما هو أبعد من ذلك، مُسخّراً اهتماماً أكبر بحركات التحرر في العالم النامي والمجموعات المقاوِمة للديكتاتوريات اليمينية التي فرضت سيطرتها على معظم أرجاء أمريكا اللاتينية. حازت تشيلي على اهتمامه بشكل خاص، إذ كان إسقاط سلفادور أليندي على يد أوغستو بينوشيه عام ١٩٧٣ في انقلاب مدعوم أمريكياً بداية عهد أسود لليسار في أمريكا اللاتينية، إذ أثبت هذا الحدث أن واشنطن والنخبة المحلية لن تتردد في نشر الديمقراطية. مع انطلاقة تلك الأحداث، أعلن غارسيا ماركيز أنه لن يكتب المزيد من الأعمال الأدبية حتى يرحل بينوشيه، واصفاً سقوط أليندي بأنه “كارثة شخصية حلّت به”. (في ذلك الوقت، كان قد أنهى كتابة «خريف البطريرك» التي نُشرت عام ١٩٧٥، لكن قبضة الديكتاتور المحكَمة على السلطة، اضطرت غارسيا ماركيز إلى كسر تعهده في نهاية الأمر، وقام بنشر رواية «وقائع موت معلن» عام ١٩٨١.)

أغرق غارسيا ماركيز نفسه في العمل التحريري، فشارك في تأسيس المجلة اليسارية ألتيرنتيفا في بوغوتا عام ١٩٧٤، والتي هدفت إلى زعزعة القبضة القائمة منذ زمن على الإعلام من قِبل النخبة في كولومبيا. قامت قوات الشرطة بالتحفظ على العدد الأول من المجلة، وبعد عام قامت قوات شبه عسكرية بتفجير مكاتب المجلة التي تمكنت من الاستمرار حتى عام ١٩٨٠، وهو ما منح غارسيا ماركيز مساحة لنشر عدد من أفضل تقاريره السياسية، مثل مقالة نارية عن سقوط أليندي ومقابلات مع فيليب آغي الذي كشف عن فساد في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومقاتلين يساريين أرجنتيين وتشيليين، إضافة إلى تقريره الشهير عن التدخل الكوبي في أنغولا عام ١٩٧٥، وهو ما عُرف باسم عملية كارلوتا. كانت هناك مقالات عن فيتنام، إضافة إلى أعمال ثرية ومؤثرة عن البرتغال في أعقاب ثورة القرنفل عام ١٩٧٤، والتي ذكّرته بأحداث هافانا عام ١٩٥٩، لا سيّما بسبب مشاهد الملابس العسكرية واللحى.

من اللافت أن تلك الفترة التي شهدت عدداً كبيراً من الابتكارات والأنشطة السياسية لا تحتلّ مساحة كبيرة في كتابه «فضيحة القرن». بالرغم من أن السبعينات تسيطر على مجلد كامل من أعماله الصحفية باللغة الإسبانية، وقد ظهرت بعض أحداثها في مجلد آخر، ليس بوسعنا أن نجد أكثر من مقالتين عن كوبا في العامين ١٩٧٧ و١٩٧٨ يتحدث في أحدهما عن الأيام الأولى للثورة ويناقش الأثر المستمر الناجم عن الحصار الأمريكي، أما في تقرير عام ١٩٧٨، فيناقش السيطرة الساندينية على القصر الوطني في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا. ترك هذا تأثيراً سلبياً كبيراً على انطباعنا فيما يخص التزام غارسيا ماركيز بالقضايا السياسية وحدّتها وإلحاحها إضافة إلى حضورها الجغرافي وأهميتها في تطوره السياسي والفكري. فبدلاً من ذلك، يمنحنا «فضيحة القرن» جانباً مختلفاً من شخصيته، إذ تم تخصيص ثلث صفحات الكتاب لمحتوى الأعمدة الصحفية التي كتبها غارسيا ماركيز لصحيفة إلبايس خلال الثمانينات، والتي وإن كانت تضج بالحياة والتسلية، إلا أنها كانت مقالات خفيفة قليلاً ما تناقش الشؤون السياسية. لم تخلُ هذه المقالات من تفاصيل هامة ذُكرت على نحو خاطف. ففي أحد الأعمدة، يصفُ ماركيز لوحاً يُكتب عليه بالطباشير تم تعليقه من شُرفة مكاتب إل إسبكتادور في بوغوتا في الثلاثينات والأربعينات، كان يقدم تحديثات إخبارية نجحت في جذب أنظار المارّة الذين عادة ما أوقفوا حركة المرور للتصفيق عند قراءة خبر أحبوه وللتصفير عندما لا يروقهم خبر آخر. كتب ماركيز في ملاحظاته أن ذلك “كان شكلاً من أشكال المشاركة الفعّالة والفورية”. في عمود آخر نجد أن غارسيا ماركيز تحدث عن غضبه من الهفوات الغريبة التي تفوقت من خلالها شخصيات أمريكا اللاتينية الدموية على خيال أبرع الروائيين وأكثرهم ابتكاراً: “على الكًتّاب في أمريكا اللاتينية والكاريبي أن يعترفوا بمنتهى الصراحة أن الحقيقة هي الكاتبُ الأفضل”.

قدّمتْ الثمانينات الدعم لمكانة غارسيا ماركيز في فضاء الأدب العالمي. فتم تتويجه بجائزة نوبل للأدب عام ١٩٨٢، فيما نشر في عام ١٩٨٥ روايته «الحب في زمن الكوليرا» و«الجنرال في متاهته» في عام ١٩٨٩. لكنه تمكن حتى مع تقدم مكانته البارزة في أمريكا اللاتينية من إعادة تأكيد مركزية دوره الصحفي في عمله. في عمود كتبه قبل عام من حصوله على جائزة نوبل للأدب، ذكر أن “كل سطر في أيّ من كتبي نابع من حدث حقيقي”. نشر خلال ذلك العام كتاب «وقائع موت معلن» الذي يصف فيه جريمة قتل حدثت عام ١٩٥١ في بلدة سوكري في شمال كولومبيا، ويعيد بناء سلسلة الأحداث المأساوية من خلال شهادات حية وبعد استجواب ذكريات الراوي الخاصة بتلك الفترة. يقوم غارسيا ماركيز بتوظيف التقنيات ذاتها في كتابه «مهمة سرية في تشيلي» الذي صدر عام ١٩٨٦، إذ يروي أحداث رحلة سرية قام بها مخرج الأفلام ميغيل ليتين إلى بلد يخضع لحكم بينوشيه الوحشي.

حتى مذكرات غارسيا ماركيز «عشتُ لأروي» التي صدرت عام ٢٠٠٢ يمكن بسهولة اعتبارها عملاً صحفياً ومثالاً على السيرة الذاتية الغنائية التي استقى أحداثها من ذكريات طفولته، كما قام بتسجيل مقابلات مع أفراد أسرته وأصدقائه وكأنه يحضّر عملاً استقصائياً عن نفسه. بالنسبة له، يتعيّن على القصة أن تتقاطع مع العالم الاجتماعي الذي حدثت فيه لتكتمل أركانها ويجب أن تُروى من هاتين الزاويتين. بعد سنوات من الكتابة عن الآخرين، كان هو هذه المرة موضوع البحث وقد اهتمت عينه الاستقصائية بنفسه لينصهر الكاتبُ والمكتوب.

دائماً ما تكشّفت مهارات غارسيا ماركيز الصحفية في عالم الطباعة ومن خلال نصوص على ورق، في زمن يبدو بعيداً كلّ البُعد عن شكل الإعلام الرقمي الذي نشهده نحن اليوم. لكنه وخلال سعيه لكتابة الأدب والتقارير الإخبارية على اعتبار أنهما نموذجين متوازيين لرواية القصص الجماعية، استكشف ظاهرة شديدة الألفة، وهي غياب الحدود بين الأساليب الأدبية، إذ تدور ردود الأفعال في حلقات صُنعت بين الأحداث الجارية وتصوير الإعلام لها ضمن حالة مشوشة بين الحقائق والذكريات.

ربما ظهرت أكبر مظاهر حرفيّة كتابة غارسيا ماركيز لهذه الموضوعات في وقت متأخر من حياته، ضمن كتابه «أخبار الخطف» الذي صدر عام ١٩٩٦، والذي يروي من خلاله المِحَن التي تعرض لها صحفيون كولومبيون اختطفوا من قِبل كبير تجّار المخدرات بابلو إسكوبار. إضافة إلى تقديمه ملامح البلاد أثناء الأزمة التي مرّت خلالها بأشكال مختلفة من أعمال العنف، استحضر دور الإعلام في الحياة المعاصرة، ونجد أن غارسيا ماركيز قد وضع مهنته تحت المجهر في تلك الأثناء. بينما كان يسجّل على نحو مؤثر التوترات الجسدية والنفسية التي مرّ بها الصحفيون أثناء اختطافهم، لاحظ الدور المُبهم الذي لعبه الإعلام الإخباري أثناء مواكبة حوادث الاختطاف، مقدماً تياراً متواصلاً من المعلومات والمستجدات للعامة فور حدوثها، إضافة إلى محاولات لإيصال رسائل مشفّرة للمخطوفين، في حين سعت وسائل الإعلام لزيادة الضغط على السياسيين الكولومبيين ليستجيبوا إلى مطالب الخاطفين. في النهاية، لم يكن الصحفيون الضحايا الوحيدين في هذه الحكاية، ولم يكتفوا بلعب دور المراقبين لتطور الأحداث فقط، لكنهم كانوا مشاركين في صناعة الحدث كذلك.

في إحدى مراحل «أخبار الخطف»، يقدم غارسيا ماركيز ملاحظة جانبية عن أن الصحافة “لحسن الحظ، هي سُلطة دون عرش”. في سياق الكتاب، يبدو أن ماركيز كان يقصد القوة التي لم تُنهكها مطامع المناصب السياسية ولا فسادها. قد يكون هذا تأكيداً فضولياً صادراً عن رجل أمضى جزءاً كبيراً من حياته كصحفي قريب من السلطة جمعته الصداقة بفيديل كاسترو وفرانسوا ميتران وغيرهما. لكني أعتقد أنه قصد شيئاً آخر كذلك، أن قوة الصحافة تكمن في قدرتها على الحديث من منطلقات غير ثابتة. تصدرُ قوة الصحفي عن قدرته على البقاء على سطح مساحة السرد التي تحيط به بحريّة، فيسجّل الأخبار وينقلها ويساهم في تشكيل الطريقة التي نتذكر بها الأحداث ونتحدث عنها. خلال مسيرته المهنية، استمرتْ محاولات غارسيا ماركيز لاستخدام هذه الحرية متأرجحاً بين العمل الصحفي والأدبي، ليُرينا الطرق المختلفة التي يمكننا من خلالها التوصل إلى الحرية الخاصة بنا.