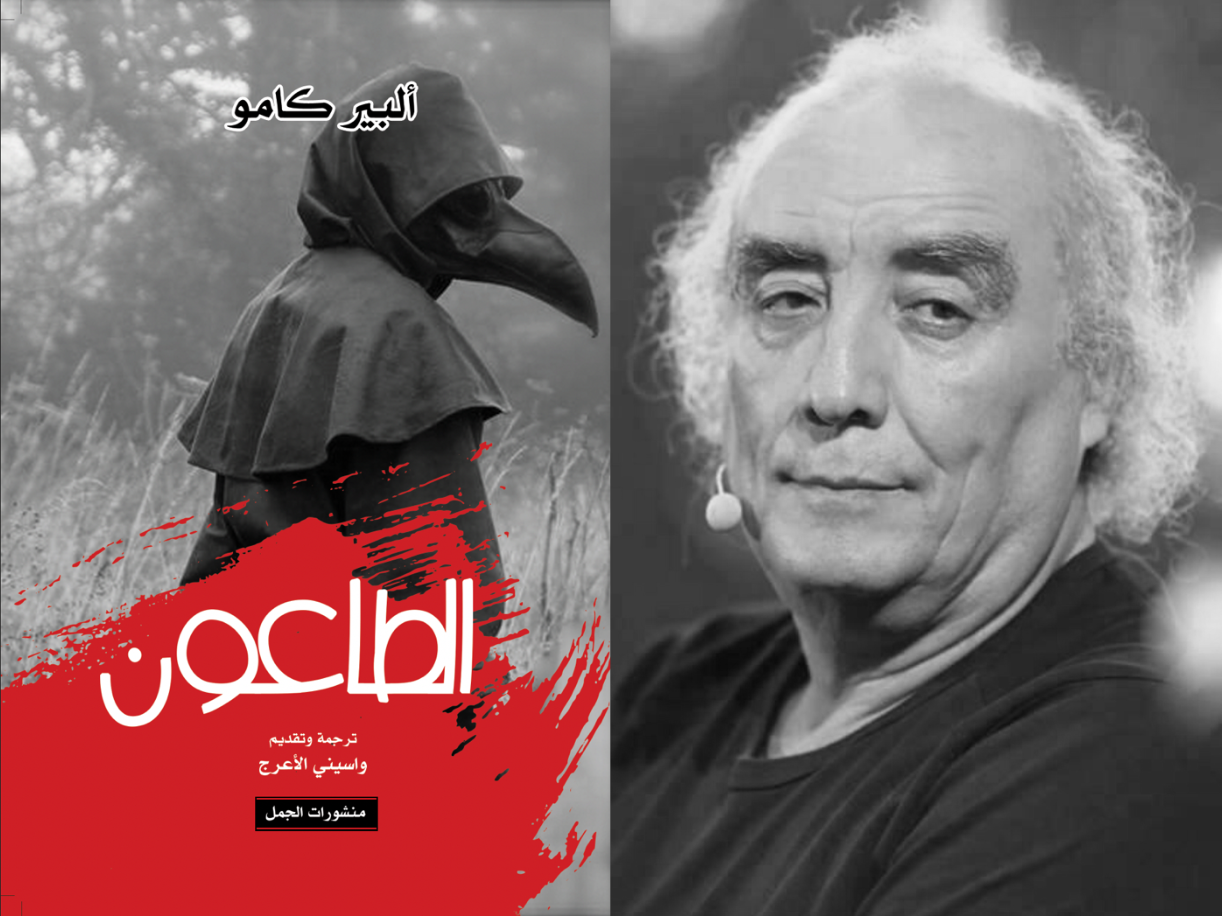

لعلَّ اللغة العربيَّة هي أهمُّ لغةٍ ترجمت إليها رواية «الطَّاعون» من حيث الكمّ على الأقل، فلقد ترجمت لأربعِ مرَّات، في حين ترجمت الرواية نفسها إلى الانجليزيَّة مرَّتين، من قِبل ستويارت جيلبار سنة 1948، والثانية من قبل روبن هوس سنة 2001. وستصدر قريباً الترجمة العربية الخامسة عن منشورات دار الجمل في بيروت، في إطار مشروع متكامل يستعيد فيه الروائي واسيني الأعرج أعمال ألبير كامو الكاملة تقريبًا في ترجمة إلى العربيَّة.

ولعلَّه من المهم جدًّا عدم إغفال هذا الجانب الاستثنائي لتجربة واسيني الأعرج مقارنة بمختلف تجارب المترجمين الأخرى من قبيل تجربة كوثر عبد السلام البحيري (1981 – المؤسسة العامة للتأليف والترجمة، مصر)، وسهيل إدريس (1981-دار الآداب، لبنان)، وعبد الرحمن مزيان (2013-تلانتيقيت، الجزائر)، ويارا شعاع (2016-نينوى، سوريا)، وسامي قباوة (2017- دار المؤلف، الأردن)، وهي كما يقول واسيني: ” تفتقر في مجموعها إلى شيء واحد، ذلك الإحساس الذي يسبق الترجمة ويعطيها قوة داخلية متساوقة مع اللحظة التاريخية التي نعيشها، بل ويبرر عودة النص الأصلي من خلال الترجمة الجديدة: شعرية الخوف والخطر المتربص بالجميع، الذي يمرّ عبر اللغة”.

فما الذي يمكن استنتاجه من عبارة” شعرية الخوف والخطر المتربص بالجميع” التي تقترن لدى واسيني الأعرج بترجمة رواية «الطَّاعون»؟ وما هو الفرق الذي نستطيع ترصُّدَهُ بين الترجمات السَّابقة وإعادة التَّرجمة لديه، ما الذي تغيَّر بينهما وتحت أيِّ طائل قرَّر المترجم إعادة التَّرجمة؟ هل يعود القرار إلى فكرة مفادها أنَّ المترجم الأوَّل يكون قد أخفق جزئيًّا أو كليًّا في عمله؟ أم أن إعادة الترجمة إنَّما هدفها التَّصحيح والتَّحسين فقط؟ أم أنَّ ما تفيده عبارة شعرية الخوف تشير إلى فهم مختلف لترجمة رواية «الطَّاعون»؟

في الواقع، لا بدَّ أن نشير قبل الإجابة عن هذه الأسئلة إلى ذلك الصَّدى الذي أحدثته رواية «الطَّاعون» عندما أقبل القرَّاء عبر جميع أقاليم العالم على اقتنائها بعد انتشار فيروس كورونا سنة 2020، وذلك محاولة منهم لفهم هذه الظاهرة التي تعبِّر عن كيفية مجيء الموت عن طريق الهواء. لقد تحوَّلت الرواية حقًّا إلى معيارٍ لقياس فضاعة ما بدأت تتركه عاصفة الكورونا خلفها، على الرَّغم من أنَّ ألبير كامو المنكر على الوجود عبثيَّته كان قد كتب روايته اِستلهاما من خياله المحض، فهو لم يعش أبدًا طاعون وهران، إنَّما أصيبت منطقة وهران بهذا الوباء بين 1850 و1860، أي قبل كتابة الرواية بمائة سنة.

وإذا كانت أحداث روايته تعبِّرُ عن تجربة واقعيَّة أو تدلي بحقائق صحيحة عن هذا العالم الأسود رغم كونها خياليَّة، فإنَّ ما ستضيفه ترجمة جديدة لها في زمن يتَّسمُ بطاعون حقيقي كما هو الحال في هذا الزَّمن قد تكون له نوعية مستثناة. في الواقع، وانطلاقا من تجربة واسيني الأعرج بالدَّرجة الأولى، فإنَّه يمكننا اعتبار تعليقاته المنشورة في “القدس العربي” في مقال بعنوان شعرية الوباء (13-أبريل 2021) بيانا أساسيًّا لوجه جديد في عالم التَّرجمة.

يتعرَّض واسيني الأعرج في هذا المقال إلى ثلاث نقاط رئيسيَّة تطوف حول مفهوم التَّرجمة:

أوَّلاً: إنَّ الإحساس لا يمكن ألا يكون حاضراً في الترجمة: فرواية الطَّاعون لم تعد حالة لغوبة ولكنها صارت حقيقة ماديَّة مجسدة نعيشها اليوم بخوف عير مسبوق، فـ”ـنحن نعيش -كما يقول واسيني- زمن الوباء جسداً وروحاً، ولهذا سيكون إحساسنا مغايراً حتماً، لأننا جزء من العملية ومهددون في كل ثانية بالمحو بسبب الوباء، (…). لا أبالغ إذا قلت إني أترجم حالياً هذه الرواية بإحساس الموت المسبق.

ثانيًا: مشاهد الموت اليومي التي تؤسس لعلاقة جديدة مع الترجمة.

ثالثًا: انتظار الترجمة لقارئٍ مهيَّئٍ سلفا بأحاسيس الخوف نفسها.

في هذه الثلاثية التي تجمع حصرًا إحساس المترجم من جهة، والمشهد الباعث على الإحساس المشترك والقارئ ذي الاحساس نفسه من جهة أخرى، تصبح إعادة الترجمة مشروعا ضروريًّا جدًّا. فتفاعليَّة القارئ تكاد تكون مضمونة، فضلاً عن كون المشاهد الموصوفة في الرواية تعكسها على أرض الواقع المشاهد الفظيعة لوباء الكورونا، أمَّا إحساس المترجم فهو مدار الإشكال. إنَّ الملفت لانتباه المختصِّ في التَّرجمة خصوصًا هو مقولة واسيني بخصوص ترجمة الرواية بإحساس الموت المسبق، وهنا ستكمن الإجابة عن الأسئلة التي قمنا بطرحها أعلى المقال.

إذا اختلفت وجهات النَّظر بخصوص موضوع إعادة الترجمة، فإنَّ أهم ما يفيدنا في هذا المقال هو تلك الوجهات التي تنظر إلى التَّرجمة من الجانب العاطفي. فرأي ميشونيك مثلاً، لن يفيدنا في تعميق فهم القارئ لتجربة واسيني الأعرج، إذ تعتبر أنَّ إعادة التَّرجمة إنَّما تخلق انسجاماً يربطها بالواقع اللغوي الجديد المستخدم، بما يسمح فيما بعد برصد تاريخانية للترجمة عن طريق النُّصوص. لكنَّ لغوته قبلهُ رأيًا آخر، فهو يرى أنَّ اللًّغة لا تتبنِّي مفردات جديدة، بل تتبنَّى عن طريق التَّرجمة إحساسا جديدًا أيضا، (أنظر أنطوان برمان، محنة الغريب، 1984-96).

ومقارنة بهذا الرَّأي، يكاد يكون بيان واسيني الأعرج المنشور في “القدس العربي” متطابقًا مع ما طرحه غوته. فالاحساس -في كلِّ مرَّة تعاد فيها التَّرجمة- سيتجدَّد، مثلما تتجدَّد قراءاتنا لها، قدوةً بتغيُّر قراءاتنا للنص الأصلي التي تتغيَّر معها -هي أيضا- أحاسيسُنا، فالقراءة ليست واحدة والاحساسُ أيضًا. إلَّا أن مكمن الاختلاف في تجربة واسيني موجود في حدث الرواية بالدرجة الأولى وما ينشره من إحساس جديد متطابق مع أزمة كورونا. وكما أشار إليه واسيني الأعرج في حوارٍ مع إذاعة باريسيَّة فـ”ـإن اللّحظة التاريخية التي نعيشها تبرر عودة النص الأصلي من خلال ترجمة جديدة”.

على هذا النَّحو، أثبتت ترجمة رواية «الطاعون» المتعدِّدة أن النصوص الكلاسيكية لا تتقادم، وإنما تصبح شابة ويافعة وجديدة بمجرد ترجمتها بل تصبح أكثر يفاعة بمجرَّد عودة موضوعها الأساسي الى الواجهة. وكثير من بين القرَّاء الفرنسيِّين -على سبيل المثال- من يعود إلى رواية ياسمينة خضرا “سنونوات كابول” اليوم تزامنا مع عودة طالبان إلى الواجهة السياسيَّة بأفغانستان.

تسمح لنا مقارنة التَّرجمات -من جهة أخرى- بقياس درجة وفاء المترجم للنَّص الأصلي، ومن المحتمل -كما يرى أنطوان برمان- أن تكون التَّرجمات الأولى قد حاولت قدر ما أمكن الوصول إلى تحقيق حالة من الانسجام بين القارئ والترجمة، متخلِّيةً عن أساسيَّاتها المستعصية عن الترجمة لصالح الثقافة الثَّانوية، بينما من المفترض أن تكون الترجمات الأخيرة -كما هو الحال في ترجمة واسيني- التجربة الأكثر تطابقاً مع النَّص الأصلي ووفاءً له. في هذه الحالة بالضبط، سيأخذ الجانب العاطفي كلَّ أبعاده في التَّرجمة، وستجلَّى ظهوره بشكلٍ أقوى.

وفي الواقع، سيتميز واسيني الاعرج بمقاربة عاطفيَّة واجتماعيَّة معًا في ترجمته أعمق من تلك التي ألَّف بها ألبير كامو روايته. فألبير كامو لم يشهد بعين الواقع فظائع الطَّاعون مثلما عاينه بحواسِّه كلِّها المترجم، حيث يصبح الواقع بكل هيجانه المخيف المُلهِم الأساسي للإحساس بالألم عند الترجمة عوض أن يكون النص هو الباعث على ذلك. ستصبح الترجمة ههنا أكثر تفاعلاً مع الواقع منها مع الرواية.

ومن اللائق ألّا نغفل عما يقوم به واسيني الاعرج عموماً من استعادة أحاسيسه النوستالجيَّة بالعودة إلى وهران في رواياته الاخيرة، فوهران هي المدينة التي لا تزال تسكن بعنفوانِ تفاصيلِها ذاكرتَه، هي ألمُهُ، وغربتُه واكتشافُهُ أيضًا. لنتذكَّر روايته “الغجر يحبّون أيضا”، التي تمتدّ فيها الأحداث خلال سنة 1956 بين شوارع مدينة وهران، وانطلاقاً من خبايا عالم مصارعة الثيران بين الماتادور خوسي أورانو والمغنية الغجرية الرّاقصة أنجيلينا أموندين، ينتهي الأوّل مقتولا بقرني ثور في ساحة الكوريدا، وتسقط الثانية تحت رصاص المنظّمة السرية أمام فندق مارتيناز إبَّان السنوات الأخيرة للجزائر قبل انتهاء الثَّورة.