نهبط من “الفاما”، الحيّ القديم في لشبونة الذي كان يسكنه الصيادون ومتوسطو الحال وما دون، وأصبح أكثر أحياء المدينة مقصداً للسيّاح الذين يترددون على المدينة صاعدين الربوة التي هناك بالترومواي القديم الذي يلهث متلكئاً في الوصول إلى الأعالي، حيث قلعة “سان جورج” والبيوت التي لا تذهب بعيداً في السّماء لترتفع كثيراً عن الأرض.

تهبط من هناك، على درج قديم يتلوى بين بيوت قرميديّة عتيقة تزدهي بألوانها وعراقتها، لتحفّ بالدرجات العريضة التي تُفضي بك إلى أقدام الجبل، حيث يتهادى نهر “التاجو” بهدوئه الأسطوري، رغم رحلته الطويلة التي جاءت به إلى هذا المكان من إسبانيا، قبل خطوات قليلة من وصوله منتهاه وتماهي مائه بمياه المحيط شديد البرودة حتّى في عزّ الصيف.

هناك، قريباً من قلب المدينة، التي كانت مسرحاً لأحداث العديد من رواياته: «حصار لشبونة»، «سنة موت ريكاردوريس»، «كلّ الأسماء»، «البصيرة».. وربما غيرها، سوف تعثر، دون عناء كبير، على متحف “جوزيه ساراماغو”، الذي يتجاوز كونه متحفاً وحسب، ليكون “مؤسسة” ثقافية أقيمت باسم الكاتب البرتغالي الكبير، الوحيد الذي انتزع جائزة نوبل للآداب للعام 1998، مردداً أمام الملأ، دون رهبة أو وجل، وباعتزاز شديد، قائلاً إنه لو خُيّر بين الجائزة العالميّة التي انتزعها، والتي يطمح لنيلها كلّ كاتب في الكون، وبين انتمائه للشيوعيّة بإطارها التنظيمي في البرتغال، ويعني الحزب الشيوعي البرتغالي، لاختار الثانية دون ريب. ولذلك، لم يكن من المفاجئ أن يشاع عنه، في الأوساط العالميّة للمثقفين، بيسارهم ويمينهم ووسطهم، بأنه “الشيوعي العنيد”!

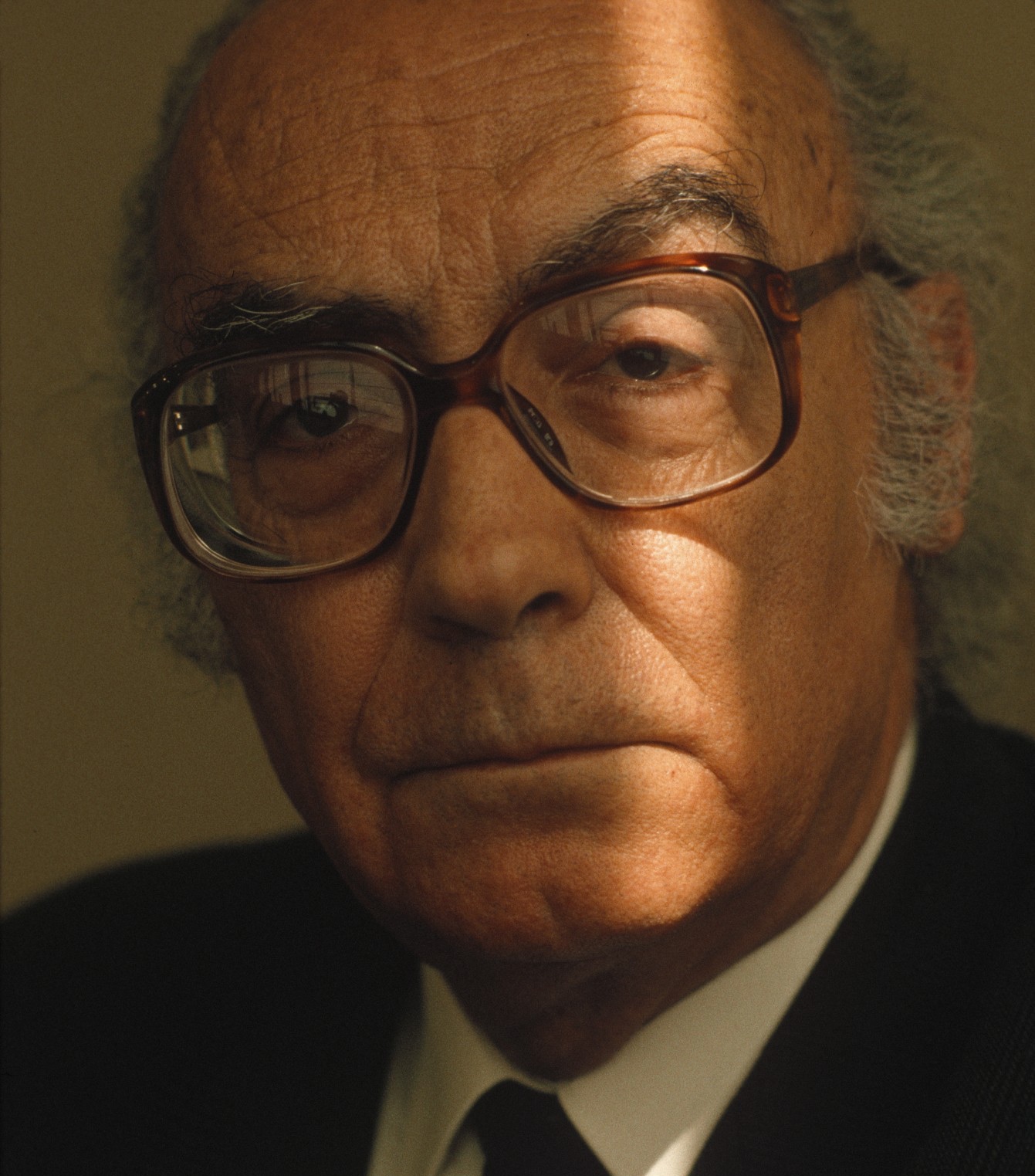

تمشي في شارع Rua dos Bacalhoeiros الذي يقود امتداده إلى قلب لشبونة القريب، ودون سؤال أو ارتباك، يدلك المبنى القديم (الموازي لساحة براسا دو كوميرشيو Praca do comercio الشهيرة الملامسة للنهر)، والذي جرى ترميمه وتجديده قبل سنوات دون إحداث أيّ تغيير في نمطه العمراني، بحجارته البارزة التي تكسو واجهة المبنى فتزيده تميّزاً، رغم زيادة طوابقه وارتفاعها إلى أربعه، مع المحافظة على شكل المبنى القديم نفسه. حيث ترتفع على الواجهة، إلى جانب اسم مؤسسة ساراماغو، صورة كبيرة للكاتب العجوز الذي لم توقفه الشيخوخة وأمراضها عن العطاء والتشبث بمبادئه السياسيّة والأيدولوجيّة، حتى رحيله صيف العام 2010.

قبل أن يتكرّس المبنى لاسم ساراماغو بعد غيابه الذي لم يلغ حضوره، أو يقلل منه، كان المكان يُعرف باسم Casa dos Bicos. وأثناء الترميم، تمّ العثور، بالمصادفة، على أوانٍ فخاريّة وقطع من السيراميك بعضها سليم ما زال يحتفظ بكامل هيئته، رغم إيغاله في القدم، والآخر أصابه الزمن بكسور أفقدته بعض أجزائه.

غير أن هذه اللقى، مع ما تبقى من جدران البيت القديم وحجارته العتيقة، تمكنت بمجموعها من تشكيل نواة متحف تراثي شغل الجزء الأرضي من المؤسسة، مع قليل من التدخلات الحداثيّة المنسجمة مع القديم بتآلف غريب يشير إلى درجة الدّقّة والحسّ الجمالي المشهود للمشرفين على ترميم المكان وتحديثه.

في الأعلى، تتكرّس الجدران الداخليّة، وبطريقة تستثمر أسلوب عرض اللوحات الفنيّة، لكتب ساراماغو ورواياته، بطبعاتها المختلفة الصادرة باللغات العالميّة، التي نُقلت إليها (يبدو أن العربيّة لم تكن منها، أو أننا أخفقنا في العثور عليها)، وقد ملأت الكتب المعروضة جدران قاعة كبيرة من المتحف.

في الأدوار المتبقية، هناك جدران خُصصت لصور ساراماغو الفوتوغرافيّة، ظلّت تحرص على واحدة من مسألتين أو كلتيهما معاً. القيمة الجماليّة للّقطة، أو القيمة التوثيقيّة للصورة نفسها. وهنا، سوف نعثر على صور له مفرّغة على كرتون سميك مقوّى، تمكّن الزائر من الوقوف أمام الكاتب، أو إلى جانبه، بحجمه الطبيعي، إلى جانب صورِه مع أصدقائه من الكتّاب العالميين، أبرزهم غابرييل غارسيا ماركيز وجورج أمادو.

علاقة الصداقة الحميمة وبالغة الخصوصيّة التي طالما ربطت بين ساراماغو وجورح أمادو، جعلت المؤسسة تحتفي بأمادو بشكل خاص واستثنائي، ليس في إبراز الصّور الملتقطة للكاتبين معاً، أو إظهار رسائلهما المتبادلة وحسب، بل وأيضاً، استثمار المؤسسة للمناسبات الخاصّة والاحتفاء بها، كما فعلت في مئويّة مولد جورج أمادو قبل سنوات (عام 2012)، حين أقامت احتفالية خاصة بالمناسبة، لم تكتف فيها بإبراز الصور والمراسلات المتبادلة بين الكاتبين الكبيرين، وتلحين كلمات أغنيةٍ بالمناسبة، بل تجلى فيها الرّقص البرازيلي الشهير (السّامبا). كما طلبت المؤسسة من المطاعم المحيطة بها والقريبة من النّهر، تقديم أطباق من الطعام البرازيلي على امتداد ذلك اليوم، فاستجابت للطلب دون تلكؤ أو تردد.

نُواصل الصعود إلى طابق آخر، وفيه تستطيع، من خلف الزجاج السّميك، أن تعاين نموذجاً لمكتب ساراماغو، وعليه آلته الكاتبة العتيقة التي لا ندري أيّ من روايات الكاتب خرجت من تحت حروفها القديمة النافرة. وإلى جانب ذلك، ثمّة قاعة صغيرة للمحاضرات، تعرض فيها إلى جانب ذلك، الأفلام التي تم اقتباسها عن رواياته كـ «العمى» للمخرج البرازيلي فرناندو ميريلليس، و«العدو» للمخرج الكندي دينيس فيلينيوف، وأخرى تناولت جانباً من حياة الكاتب وإبداعه، وآخرها الفيلم الوثائقي البديع الذي تجاوز طوله الساعتين وحمل عنوان «جوزيه وبيلار» Jose e Pilar للبرتغالي مغيل كونكاليس مينديس. ولا يغفل الفيلم، كما يشير عنوانه، دور زوجة الكاتب الإسبانيّة “بيلار ديل ريو” وتأثيرها في حياته وإبداعه، وعملها على ترجمة أعماله إلى اللغة الإسبانيّة، إلى درجة أن بعض روايات ساراماغو صدرت بالإسبانيّة قبل صدورها بالبرتغاليّة.

على بعد خطوات من المتحف، وعلى مساحة حائط قديم، يمكنك ملاحظة لوحة لفنان متواضع الإمكانيات، يستثمر فيها أحد ملصقات فيلم «جوزيه وبيلار»، ليعيده بتلك الضخامة التي تذكرنا بالأفيشات القديمة التي كانت تروّج للأفلام السينمائيّة، رغم عدم وجود صالات سينما في الجوار.

بعيداً عن المتحف ومحتوياته، يمكنك أن تعثر، في أحد المواقع الإلكترونيّة، على إعلان متواضع لقضاء ليلة في بيت ساراماغو الزوجي الأول، الذي قضى فيه الكاتب ردحاً من الزمان مع زوجته الأولى “إيزابيل”، مع العلم أن أجرة البيت لا تتجاوز الـ 25 يورو للفرد في الليلة!

على أيّ حال، فإن زيارة ساراماغو في متحفه/ مؤسسته، إن لم تكن لتعزيز معرفتنا بواحد من أبرز علامات الرواية العالميّة في القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، فهي من أجل ردّ زيارة الكاتب العجوز لرام الله المحاصرة عام 2002، ضمن وفد الكتّاب العالميين، واستجابة لدعوة شاعرنا الراحل محمود درويش، وتصريح الشيوعي العنيد من هناك، بأن ما شاهده في فلسطين في تلك الزيارة، ذكّره بالممارسات النازيّة في أوروبا، مقارناً بين معسكرات الإبادة النازيّة والمعتقلات الإسرائيليّة التي تزجّ بها الفلسطينيين، ما دفع المكتبات الإسرائيليّة إلى سحب كتبه من واجهاتها، ووقف بيعها أو ترويجها، دون أن تهتز شعرة واحدة في الجسد الناحل لكاتب ظلّ يناصرنا بقوّة وعناد.. حتّى لحظته الأخيرة.