قاف القتل

ثمة أساطير إسلامية ومتوسطية لا أحسبها غريبة عن المخيلة الجزائرية. مكرَهاً أبتعد عن مبالغات الرومانسيين في تأمل الخرائب المضاءة بالقمر.

في “عرائس المجالس” للثعلبي، القمر والشمس مخلوقان توأم خلقهما الله من نور عرشه، ورحمةً بالعباد خلقَ الليل حين أرسل جبريل فمرّ بجناحه على وجه القمر فطمس منه الضوء وبقي فيه النور، وامتلأت صفحته بالخدوش.

القمر والشمس عينان تنيران العالم: عينٌ تُعمي هي الشمس، والقمر شاهدٌ يرى ولا ينطق. كم مرة شُوهِد في القمر وجهُ إنسان؟ ربما رأى مسلمون في قاف القمر قاف القرآن، أو الجبل مأوى السيمرغ تحجّ إليه الطيور التائهة، وإليه تحمل الملائكة بسلاسل من الفضة الأفاعي العملاقة ذوات القرون. في توسكانا القمر منفى القتلة، ومن يتمعّن في تقاطيع البدر يرَ مجرماً. كتب دانتي إن الله نفى قابيل إلى القمر بعد قتلهِ أخاه، وحكم عليه بالوقوف هناك حاملاً باقة من الأشواك حتى منتهى الزمان.

كان خرابٌ، وكان مسوّراً بالشّباك والأقفال

خريف 1997. قرية أولاد علال في ضاحية سيدي موسى، 40 كم جنوب الجزائر العاصمة. كاميرا مهندس معماري تجوب الأنقاض التي راكمتها وبعثرتها ضراوةُ القتال بين الجيش الجزائري والجماعة الإسلامية المسلحة. نال التلف من ذلك التسجيل الـ VHS لتتذبذب الصورة وترتجف وتتشوّش، وكأنها توشك أن تتلاشى أحياناً من على شاشة التلفزيون قبل انقطاع البثّ.

السينما هشّة بدورها، ولا شيء يصمد أمام الزمن. بعد حوالى عشرين عاماً، يعود المخرج الجزائري جمال كركار، في فيلمه الطويل الأول “أطلال”، إلى هذا المسرح نفسه الذي لا تزال الخرائب تحتلّه، وباتت الآن ديكور فيلمه الوثائقي-الروائي، منطلقاً من وثيقة المهندس المعماريّ تلك، مستخدماً إياها في التمهيد للدخول إلى هذا الفيلم الأخّاذ، ثم يقف على الأطلال عبر دقائق صمت مديدة تتمهل أثناءها الكاميرا في استنطاق المكان حيث لا يتكلم أحد سوى الطبيعة. نمل ناعم وسط شقوق الأسطحة التي انطبقت على أرضيات الغرف، وكانت زواياها تحمل أعمدة المستقبل، أعمدة المنازل التي كان الأبناء والأحفاد سيبنونها ويسكنونها، ثم ظلّت وحدها قائمة كرماح مغروزة في جثمان طريدة خارت قوائمها. العشب مجنون منقّط بالزهور. صفير الريح لم يتغيّر، ومثله الغيم السابح يبطّنه نورٌ فضي يتشعّع من أطرافه (يسمّي بعض الطليان هذا النور “الروح القدس”). غبار كثير. زقزقات. مُهر طويل القوائم مربوط بحبل يخبّ مهرولاً في دائرة تزداد إعتاماً مع حلول المساء. السماء نقية. كلاب تنبح ولا نراها. “حاووز” ماء كفطر عملاق أصابتْ قذيفةٌ ساقه فتشعّثت أحشاؤه المعدنية، لن يضلّ عنه مَن عاشوا في البلدان التي سجنها الطغاة على الطريق إلى الاشتراكية. عجوز يعزق بمعول الحشائشَ الهائجة، يملأ بها عربةً يدوية، ويغادر الفناء المهجور المسيّج بشِباك صدئة ثم يغلقه بالسلاسل والأقفال.

لم أكن أعرف شيئاً عن سينما كركار. لم تكن تداعيات البكاء على الأطلال ولا استهلال معلّقة طرفة بن العبد هي الدافع إلى مشاهدة الفيلم في صالة صغيرة شمال باريس، ولا ما قاله الأخضر الإبراهيمي عن وقوف الأسلحة على أطلال سوريا في بداية حربها المدمّرة، ولا أي ولع خاص بأغاني أم كلثوم. ما قادني هو الملصق الذي يعتلي فيه فتى أنقاضَ منزل مهدّم ليكونوا جميعاً كياناً واحداً، ظلاً أسود ضخماً تعلوه سماء كحلية. هذا الفتى هو عبدو. تزامنت طفولته الباكرة ونهاية العشرية السوداء التي ضعضعت الجزائر بين 1991-2002، وقُتل فيها أبوه بأيدي الإسلاميين. يقول أثناء جلوسه عند المغيب فوق الخرائب، وأصداء أعيرة نارية غامضة تتردّد في الأجواء: “لو تنفجر قنبلة تحت هذه الأنقاض من دون أن تؤذيني، فتطير بي إلى القمر، حيث لا أوكسجين كما يقال، لتنقطع أنفاسي هناك، بدلاً من انقطاعها هنا على الأرض، حيث تمنع الدولة حتى الهواء الذي تتنفّسه. ثمة هواء هنا، لكن الدولة تعطيه بالقطّارة، 25 ملغرام أوكسجين صباحاً، و25 ملغرام مساء”.

عبدو حليق الذقن مصفّف الشعر، يضع نظارة ريبان شمسية، ويرتدي قميصَ لاكوست رياضياً، ويشعل سيجارة LM من صاروخ حشيش. الحشيش يُسيل لعابه فيبصقه على الأرض، ويكرّر لازمته الفرنسية “إي وي [أيه، نعم]. يرشف قهوة من كوب ورقي صغير، أو ربما شاياً بالنعناع، ويسخر من الغروب “الرومانطيكي”. يجاهر بغثيانه من الفقر الذي وُلد فيه ولا يزال يعيش فيه، في القرية البائسة نفسها، حيث المستقبل محذوف والماضي لا يمضي. يفكّر عبدو بالهجرة، حتى لو انتهى مصيره وسط جوعى الصومال. لن يبقى لكي يتزوّج من لاجئة سورية في الجزائر. يقول إن رأس الدولة دمية، وهو يفضل الموت جوعاً في مكان غريب على الذل في ظل الرئيس بوتفليقة. مثل هذا الكلام قد يودي بحياة قائله في دولة كالجزائر، يهيمن عليها نظام الحزب الواحد وينخرها الفساد، ويتناهب نفطها وغازها كبارُ المختلسين والضباط، وتتهاوى طائراتها المحملة بالجنود في الواحات والصحارى.

الجامع متنفّس يتيم في أولاد علال التي يحاول الأهالي إعادة بنائها بأيديهم دونما معونة من أحد. لا ماء ولا كهرباء ولا نقود ولا عمل. الجامع فسحة نظيفة رحبة، فيه ماء بارد وسجاجيد ملونة وخزانتان تحويان كتباً قليلة. المؤذن يكنس العتبة. ثمة أب فقد اثنين من أطفاله الصغار يبني بيته وحده، على مهل، ويطلي جدرانه بالإسمنت متوازناً على برميل، ويؤدي صلاته وسط مخزن مليء بالقرميد. طفلته الصغيرة تظهر في نافذة كبيرة مؤرجحةً رأسها، فيدنو وجهها من النور ثم يتوارى في العتمة التي لفّت النساء ولم نرَ أياً منهنّ طوال الفيلم.

يلوح نصف قمر في سماء أولاد علال الصافية. نصف القمر البازغ يشي بنصفه المعتم. على هذا المنوال يروي الفيلم سيرة المكان وأقاصيص قاطنيه عبر الآثار والبقايا، من دون إشارة مباشرة إلى الأسباب. حاضر الناجين مسحوق ومعلّق بأيدي مجرمين طلقاء لا يكاد أحد يأتي على ذكرهم. أسباب التدمير مغيّبة، إذ تصويرها ممنوع على الأرجح. لا نصادف أحداً من الإسلاميين المسلّحين، ولا يظهر الجنود إلا مرتين في الفيلم، يذرعون طرقات القرية المليئة بالحفر كأنهم أشباح خرساء تطوّف في الخرائب التي ساهم أقرانهم في صناعتها؛ في إحدى هاتين المرّتين، يظهر جنود بكامل عتادهم كأجنبيين يعبرون ببطء وهم ساكتون ساهمون، أقرب إلى الأطياف الغائمة في كابوس حمّى، بينما عبدو، الشاب ذو العشرين عاماً، ينكش أسنانه بطلقة فارغة هي واسطة العقد في قلادته.

مسامرات المحرومين

لكل امرئ ذخيرةٌ من الأغنيات المبكية، موسيقى لا تترجمها إلا الدموع.

البطل الناجي واللامرئي في “أطلال” هو الغناء الذي تتداوى به الشخصيات. ما سلِمَ من المستقبل هو الكلمات والموسيقى، وما من مكان سواها لا تطاوله القنابل والسكاكين.

ينتهي الفيلم بموقد جمر في الليل الذي يُسلِس قلوبَ الرجال وألسنتهم بالغناء والذكريات. لخضر شخصية أخرى. نراه يلاعب كلباً أبيض، وينادم شباناً يتحلّقون حول نار يوقدونها من حطام أخشاب البناء وجذوع الأشجار التي قتلها الرعب. عبدو وسط السهارى أيضاً، جالس على حجر، متكئاً إلى جدار كتب عليه MCA [شعار نادي مولودية لكرة القدم]، يلمح سيارة الأمن ويقول إنها لا تقصدهم، ويردّد في أغنية راب “سامحونا لأننا موجودون”. الحرب مقروءة في وجه لخضر وجسده الفارع النحيل، إذ نحتَتْ تجاعيده وكسرت بضعة أسنان في فمه. إنه يسترجع شيئاً من ذكرياته أثناء خدمته العسكرية التي دامت 18 شهراً. يتذكر جنوداً شباناً معظمهم أمّيون يؤدون الخدمة الإلزامية ويُرسَلون لمكافحة الإرهاب في جبال يجهلون شعابها، والغناء ينداح من هواتف الساهرين بحنين لا شفاء منه. يقال إن النوستالجيا كلمة نحتها طالبٌ ألزاسيّ في أطروحةٍ طبية في القرن السابع عشر ليصف الداء الذي ألمّ بالجنود السويسريين البعيدين عن جبالهم الأمّ

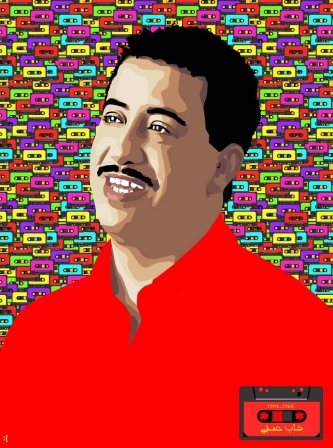

وهج النار الصغيرة يضيء وجه لخضر في ليل أولاد علال، وهو يروي كيف ذهب أيام التجنيد إلى أحد الجبال حيث وقعت مجزرة، فرأى رضيعاً عمره سبعة أشهر مشوّهاً ومقطّعاً، وظلّ يفكر طوال الوقت بأطفاله البعيدين عنه. ثم يستلّ بفمه سيجارة من علبة الدخان، ويواصل الاستماع إلى الشاب حَسني. يترك المخرج أغنية “قالوا حسني مات” تنداح لدقائق من الهاتف المحمول للخضر والدموع الحبيسة تترقرق في عينيه. “قتلتوني وأنا حيّ/وصّلتوني للمقبرة”، يرثي الشاب حسني موته، بعدما شاع نبأ وفاته في حادث سير، وحضر مأتمه الذي أقامته الشائعات في وهران، فيخاطب نفسه مخاطبة الغائب. حنجرته مجرّحة بلوعة مؤبّدة وفراق لا يصلحه الدهر. بأية حال، السنتمنتالية ليست نقيصة، كما شهّر بها الحداثيّون وما بعد الحداثيين. حسني الذي اغتاله سلفيّ لقبه “ولد الرومية” في وهران سنة 1994 أسطورة يزيدها ألقاً الموتُ في ريعان الشباب. لنسمع “ذاك المحروم عايش مظلوم بين أصحابه”، أو “ما تبكيش قولي دا مكتوبي”، أو “ربّي الطفْ بيّ”. المغنّي يهذّب عويله ويعضّ قلبَه، كالمخلوق العاري الذي رآه هارت كرين في الصحراء، مقرفصاً على الأرض وبين يديه قلبهُ يأكل منه، وإذ يُسأل “أهو طيب المذاق يا صديق؟” يجيب: “إنه مرّ، مرّ، لكنني أحبّه لأنه مرّ ولأنه قلبي”.

الحرب الأهلية الجزائرية قتلتِ الراي أيضاً، وهجّرته إلى أوروبا. انتقلت أغنيات الراي من وهران وسيدي بلعباس غرب البلاد إلى شرقها ومن ثم إلى فرنسا فالعالم كله، وربما تحوّلت إلى نوعٍ من الهوية البديلة الجامعة في الجزائر ولدى بعض الجزائريين في فرنسا، حيث كثر مغنّو الراي بعد وابل المصائب وفداحة البطالة. ترسم صورة نمطية هؤلاء الشبان “حيطيست” في ضواحي المدن الفرنسية الكبرى، مستقبلهم معطّل وآمالهم معقودة على الغناء وكرة القدم، أو موزّعة بين الحشيش والجوامع. قيل الكثير عن انحطاط الراي الحالي، وخصوصاً بعد المغنيين الذين لمعوا في الثمانينات والتسعينات، فقُتلوا أو اعتزلوا الغناء، أو هاجروا إلى فرنسا مثل الشاب خالد الذي تأخر في الرجوع إلى الجزائر لتخلّفه عن خدمة العلم.

قبل سطوع نجم زين الدين زيدان، كان الشاب حسني يحلم باحتراف كرة القدم، حتى أقعدته الإصابة في إحدى المباريات وأدخلته المستشفى ليلازمه أسابيع استمع أثناءها إلى فريد الأطرش، وبعد تعافيه وخروجه بشيء من البدانة، بدأ الغناء في الأعراس. مثل هذا النوع من الغناء وصمة اجتماعية، مقرونة بالملاهي والمواخير. الفنان هو مغني الكباريهات، ولم يخرج والد الشاب حسني أو الشاب خالد عن الرأي الذي مفاده استحالة أن يرى الأب مستقبلاً ممكناً لابنه إذا احترف الفنّ. ثمة “الغناء الشاوي” في الجزائر أيضاً، ولنا أن نتذكر هنا نعوتاً وصمَتْ أغاني البدو والشوايا والنَوَر والقرباط في بلاد الشام، وربما طاولت حتى أغاني الأكراد والساحل السوري، تحقيراً وسخرية من الأورغ الكهربائي المستخدم فيها، فسُمّيت أحياناً “أغاني الكراجات” أو “المخيمات” أو “الكراخانات” أو “الحجّيات”، وهذه التسمية الأخيرة تعيد إلى أذهاننا لقب “الشيخة” لدى مغنيات الراي كالشيخة ريميتي مثلاً.

للراي جذور في “الملحون”، وقد يعيدنا هذا اللفظ إلى الأجنبيين الذين يرطنون ويلحنون إذا تكلموا لغة أخرى. ربما لغة الراي لغة لقيطة مفقودة الأصل، هجينة أجنبية في كل اللغات، حيث الغريب هو الغائب في بلاد الناس، وربما فجاجته شكلٌ من النبوغ. الراي حنجرة ذبيحة تغنّي، وإن كان غناؤها فاحشاً فتلك بذاءة الفواجع، وإن كان متصوّفاً فذاك سموّ الألم. هذا نداء الموجوع إلى الرب، فضيحة الحرمان، احتجاج المفلس عديم الحيلة، لوعة المطرود من صحبه وذويه لكنه لا ينفك يواصل العيش في غربة مكان لا يقبل به ويهدّده بالشرطة كأنه واحد من الخارجين عن القانون. المغنّون أحياناً سجناء سابقون أو مجرمون صغار متقاعدون أو مذنبون، وقد يتوبون عمّا قريب وينزوون عن الأضواء (لا ننسى هنا مناسك الحج التي قيل إن الشاب حسني كان عازماً على أدائها، وفي مقلبٍ آخر مغاير، اعتزالات ربيع الخولي وفضل شاكر شرق المتوسط).

يعلو غناء الراي كدعاء في ملهى يتلوه صعلوك متكبّر مهزوم، كصلاة منبوذ غاضب يرفعها بكامل جسده إلى سماء لا تلبّي نداء أحد. كأنها أغنيات الصيف والرغبة المكشوفة للهواء الطلق، ذوبان في اللحن، في جمال الخشونة، وسخاؤها موجع كسخاء المحرومين.

قاسٍ وحنونٌ مَن في صدره قلبٌ ينبض. كلّ كلمة جرح، كل لحن دمعة.

ذاكرة التفاح

شخصية أخرى في الفيلم. العجوز الذي قاتل في صفوف جبهة التحرير الوطني وعايش الاستقلال، وآمن بالحلم الكبير للدولة الوطنية ووعود التقدم التي أغدقها هواري بومدين. العجوز يفترش التراب، جالساً قرب منزله المتلاشي الذي كان قد بناه بيديه، بين أشجار التفاح والبرتقال التي زرعها بيديه ولا تنساه، وذاد عنها بالبندقية حين هدد الإسلاميون الأهالي وطردوهم وأصابوه في ساقه بإعاقة دائمة.

يتوكأ العجوز على عكازه، ويحمد الله رغم كل هذا البؤس. الريح تهبّ على أوراق الشجر وتجفّف دمعه، وتكاد تطيّر واحدة من الصور التي كوّمها في حضن جلبابه ليروي حياته أمام الكاميرا. رجل مثله، تشبّث بقريته وأرضه حتى ابيضّت عيناه، يستطيع أن يميّز نوع الشجرة من حفيفها.

الشجرة المذعورة

خلق جمال كركار فضاء تتلاقى فيه قصص ثلاثة أجيال من الجزائريين ما كانت لتجتمع على هذا النحو لولا فيلمه. مؤذّن القرية مزارع كهل قوي البنية يقطّع فروع أشجاره التي أيبستها سنوات الجمر، قائلاً إنها “مصدومة”، ويذكّرنا بما كتبه بليني الأكبر حول يباس الأشجار في الكوارث لرهافة إحساسها بما يدور حولها. سمق السرو وماتت الفاكهة. المؤذّن يجرّ أوصال أشجاره على التراب ويكوّمها في بداية الفيلم ثم يضرم فيها النار، ويجدّد المحرقة التي لا يمكن أن تُجهِز سريعاً على 700 شجرة تفاح نوع “الهنا”، و 1300 شجرة خوخ قضت جميعاً. مذبحة الشجر هذه لا تقل فظاعة عما وصفه مولود فرعون من تفخيخ الجيش الفرنسي لجذور أشجار الزيتون المعمّرة وتفجيرها في جبال الأمازيغ.

بعد لقطةٍ آسرة تصوّر منزلاً من قرميد لا يسكنه أحد، وعلى سطحه وحيطانه جثمتْ طيور ناصعة البياض تفلّي أرياشها، نرى شجرة نصفها ميت ونصفها حيّ تخشخش وسط الحقول والبساتين المهجورة التي تحاذي الخرائب. لم أستسغ وصفها بشجرة شيزوفرينية، في جلسة نقاش أعقبت عرض الفيلم. فكّرتُ بشجرة أخرى في ملحمة مابينوجيون الويلزية التي تعود إلى القرن الرابع عشر، حين يرى بيريدور شجرة سامقة على ضفة النهر، نصفها نارٌ من الجذور إلى الذروة، والنصف الآخر مورقٌ يانعُ الخضرة. يرى بيريدور هذه الشجرة بعدما قتل الطاغية الأسود، ويلتقي بالقرب منها شابّاً جالساً على كومة تراب وأمامه سلوقيان متأهّبان للصيد، فيستفسر عن الدروب الثلاثة التي تترامى أمامه، وبعد سماعه الشروح يختار بيريدور الدرب الأضيق، الدرب السحري المفضي إلى كهف الوحش الذي ينتظره ليخوض هناك نزالاً جديداً.

هذا ما فعله جمال كركار حين لاحق الأحاسيس والصمت منحّياً التاريخَ إلى الخلفية، سالكاً الطريق الأضيق والأشقّ والأبهى ليسرد الخراب.