تناقل السوريون شائعة وفاة حنا مينه مرات كثيرة خلال السنوات الفائتة، الشائعة صارت حقيقة اليوم، ولربما كان رحيله رحيلًا مستمرًا من نوعٍ فريد؛ بدأ بوصيتهِ واستمر حتى والموت لا يفارق السوريين خلال سنواتهم السوداء الطويلة. لقد كنا نتساءل بين فترة وأخرى؛ هل توفي حنا؟! هكذا جعل الأديب من وفاتهِ حدثًا روائيًا مسهبًا ومرتابًا، لطالما نشد الكتّاب نهايات خاصة إلا أنّ الريّس صنعها.

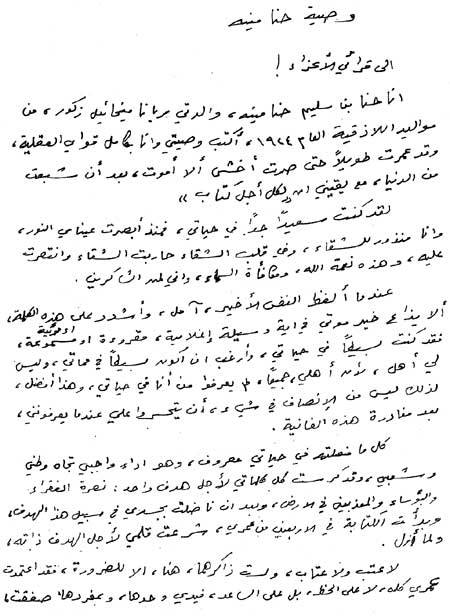

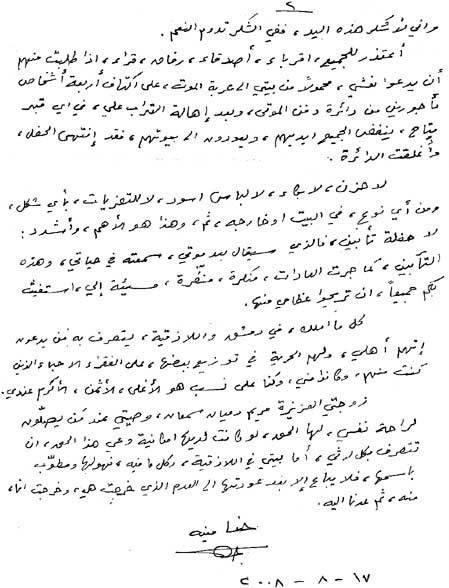

نعى السوريون أحد أبرز رواد الرواية السورية، بعبارات شتى ومتسائلة تبعد صفة الموت عن كاتب عرف بؤس الحياة وفقرها قبل أن يبدأ الكتابة في سن متأخرة، ليجعل من أدبه صدى لعذابات وآمال. جميعنا قرأ وصيته التي نشرها بخط يدهِ قبل سنوات في جريدة الثورة السورية، وهالنا جميعًا، بدرجات متفاوتة أن يكتب حنا وصيته. إذ إنّ رواياته ذاخرة بشخصيات بطولية وشعبية، رافضة للموت، تصارع الأمواج والهزائم، تنظر نحو الحياة وكأنّها تريد كسر سطوتها، تلقينها درسًا، وتعليمها أسطورة العدالة والحرية والخلود. وهالنا أيضًا، المرارة والخيبة الكبيرتين اللتين أقر بهما في الوصية من الأهل والدولة والقراء. وأخيرًا فكرنا جميعًا: هل من المعقول أن يرحل حنا مينه دون أن ينتشر خبر وفاته مثل النار في الهشيم؟ كان ذلك التهيؤ ليبدو ضربًا من السريالية السورية وقد أوقعنا حنا ذاته فيها، عندما طلب في وصيته أن يُكتفى بأربعة عمال من مكتب دفن الموتى لكي يحملوا نعشه!

في رصيد حنا مينه قرابة الخمسين كتابًا توزعوا بين الرواية والقصة والمقالات، تحولت بعض رواياته إلى مسلسلات تلفزيونية أشهرها “نهاية رجل شجاع” و”المصابيح الزرق” إضافة إلى فيلم حمل اسم روايته “بقايا صور” أخرجه نبيل المالح وأدى البطولة فيه أديب قدورة. اختار اتحاد الكتاب العرب روايته “الشراع والعاصفة” من أهم مئة عمل روائي عربي، الرواية التي يشكل بطلها “الطروسي” نموذجًا مكررًا في عالمه الروائي، حيث دائمًا ثمة بطل محوري يمسك السرد ويشدّ الشخوص جميعها إليه. ارتبط اسم حنا مينه بالبحر، كتب عن عالم البحارة والصيادين وعمال المرفأ. لكننا نجده على نحو أكثر إشراقًا في رواية تحدث على تخوم البحر، وهي “الياطر” التي وعد قراءه بجزْء ثانٍ منها، ليحسم رحيله نهاية تلك الرواية البريّة والتي يصارع فيها “زكريا المرسلني” قدره مع الطبيعة بعد تخفيه عن الناس إثر جريمة ارتكبها في المرفأ، نغلق الرواية ورائحة السمك تنزّ من صفحاتها والجنس الوحشي يتعرى في الصفحات على نحو جنوني وآسر.

تدين مدينة اللاذقية لحنا مينه في كشف عوالمها في فترة الحرب العالمية الثانية وما يليها، ربما يدين حي القلعة وحارة الشحادين وحي السجن إلى ذلك الابن الذي أتى إليها من لواء الإسكندرون ليعمل حلاقًا في حي القلعة وعتالًا في المرفأ، قبل أن تنقذه معرفته بطريقة رسم الحروف من ذلك العمل الشاق، وتعتبر قصته المؤثرة جدًا “على الأكياس” من قصصه الذاتية التي تكشف متى وكيف بدأ الكتابة. يخبر حنا أهل اللاذقية الكثير عن مدينتهم ويُصدّر صورة عميقة للمدينة التي وسمتها سلطة البعث خلال عقود، عبر دراماها وسينماها، بصورة أمنية وطائفية نمطية يخيل أنّها صورة أزلية للمدينة المنسية، لولا أنّ الأديب يبرز تلك الشهادة الناصعة، الشهادة التي لا تركن سوى للأمانة التاريخية وللعهود التي تربط الأدب بالناس. يخبرنا حنا مثلًا؛ إنّ فرنسا عجزت عن جعل أهل اللاذقية يطلقون على شارع المغرب العربي اسم شارع فرنسا، الشارع الممتدّ اليوم من الجسر الذي يقود إلى الشيخضاهر، حتى بداية الكورنيش الغربي، طوال استعمار فرنسا لسورية، لم تستطع إقناع أهل المدينة أنّ يطلقوا على الشارع اسمها، وهو إلى اليوم يحمل الاسم الأصيل ذاته شارع “المغرب العربي“.

يعتبر النقاد روايته “المصابيح الزرق” أولى الروايات السورية التي أسست أدب الواقعية، وهي روايته الأولى، كتب حنا مسودتها ثلاث مرات بحسب ما يروي عنه شوقي بغدادي. لقد عرف حنا الكتابة نزولًا إلى المستنقعات، ومن ثمّ انطلاقًا منها إلى عالم مكشوف على الشمس. فجاء أدبه حاملًا للكثير من قيم العدالة الاجتماعية والتحرر، لقد عرف الثورة بمضامين اجتماعية، على الرغم من حفاظه على تقاليد الكتابة الكلاسيكية تأثرًا منذ البدايات بمكسيم غوركي وناظم حكمت.

يروي عنه الشاعر السوري منذر مصري عندما زاره في الغرفة رقم 206 في الكازينو- نادي النقابات المهنية اليوم- حيث كان ينزل أثناء زياراته المتكررة إلى اللاذقية، يروي الشاعر عن الروائي؛ في بدايات المأساة السورية يسأله منذر: إلى أين يا حنا؟ ليجيب حنا: إلى الجحيم.. بقلب شجاع ومغامر ألمح السخرية والألم في عينيهِ، لقد غادرنا حنا مينه.