تَصِف فال كيرتس الباحثة في علوم القرف موضوع دراستها بأنه “العاطفة النفسيّة المنسيّة”، فالقرف، الذي نشترك به كبشر مع الحيوانات، أشبه برد فعل مناعي، يعمل أحياناً دون أن ندري، يضبط سلوكنا وردود أفعالنا، وبسببه تطورت مفاهيم “النظافة”، فالمادة المقرفة ذات أثر جسديّ واضح، وآني، تهدد الوعي وتحرك الخوف، مُسببةً انفعالاً جسدياً في سبيل تفاديها، كونها تهدد شكل العالم الذي يحتوينا، والذي نساهم بإنتاج القرف ضمنه، عبر مفرزاتنا العضويّة الجسديّة، تلك التي كانت في “الداخل” وأصبحت في “الخارج”، ولا نقصد فقط الفضلات، بل كان ما أصبح خارج وعاء الجلد.

تصل كيرتس في تحليلها للقرف باعتباره عضو في الجسد، غير محدد الشكلّ، ذو وظيفة تملي علينا ما نفعل، ويمكننا بالتالي النظر إلى القرف كعضو بلا أصل، عضو جسدي مفاهيمي تختلف وظيفته وتكوينه بحسب المادة التي نقترب منها.

تُقنّن أشكال القرف في الفضاء العام والحياة اليومية، هناك الحمامات بأنواعها، خاصة وعامة، مواد التنظيف، أوعية احتواء السوائل، والأهم الإشاعات والمعتقدات الشعبية عن الأماكن التي يجب تجنّبها لتفادي “القرف” بسبب ما قد تحويه من بول أو براز أو بصاق أو مني عشوائي أو واقيات ذكريّة أو منتجات نسائيّة، ذات الأقاويل تحضر في الخطاب الرسمي الذي يربط القرف بفئات محددة من البشر، كما كان يقال عن اليهود والمثليين، بل أن اللفظ نفسه ما زال يستخدم حتى الآن كحالة دونالد ترامب في وصفه لهيلاري كلينتون.

هذا التقنين يحضر ضمنه تكنولوجيا يوظفها “شديدو القرف” لاكتشاف المفرزات السابقة في الفنادق مثلاً فلا داعي لأن تكون محركات القرف مرئيّة بل يكفي أثرها أو احتمالها، وهذا ما يميّز هذه المفرزات، فالمُقرف أشد تأثيراً من النظيف، فجزء مقرف “يُعدي” كُلاً نظيفاً، لا العكس.

شِعرٌ يتلمس أعضاء خفيّة

يحضر القرف بأشكال مختلفة في القطاعين الفنيّ والأدبيّ، هو محرك لحسّ جماليّ مختلف عن ذاك التقليديّ، فإن كان هدف الجمال مخاطبة ” المُتعالي” أو دفع الوعي لإدراك “السياسيّ”، فإن تقنيات القرف تفعّل الحسّ الجسديّ، ورد الفعل الآنيّ تجاه المادة الفنيّة والأدبيّة، فالقرف تجربة انتهاكيّة لوعينا الرمزيّ بالعالم، وكشف لتقنيات “النظافة” الثقافيّة، تلك التي تستثني لا فقط السوائل، بل أجساداً وكتلاً بشريّة بأكملها بوصفها “مُقرفة”، إذ تخاطب بعض المنتجات الأدبيّة عضو القرف لاكتشاف حدوده الجسديّة والنفسيّة، ومدى فعاليتها، والأهم، طرح سؤال هام، هل القرف رد فعل مناعيّ محفور في الحمض النووي، أمّ شرط ثقافي نتعلمه منذ الصغر.

تاريخ الأدبّ مليء بـ”القرف”، وتظهر أشكاله الأبرز في الأجساد الغروتيسك، تلك التي لا حدود لها والتي تتداخل وظائفها الحيويّة وفتحاتها، ونراها مثلاً لدى العملاقين غارغانتوا وبانتاغرويل اللذان يعرفنا رابليه على شرههما وولائمهما التي تحوي خليطاً من الأطعمة التي لا يمكن “التهامها” بصورة تقليديّة، مُغيّراً مفهوم الطعام والغذاء، ومعيداً تعريف العلاقة بين ما يدخل وما يخرج، ومتلاعباً بمكونات الجسد وفتحاته والسوائل المختلفة بينهما، وهذا ما نراه بصورته الأشدّ في “حكاية العين” لجورج باتاي، الكتاب الذي نشر للمرة الأولى عام 1928 باسم وهميّ، وحين ترجم للعربية لم يتجرأ المترجم على وضع اسمه على الغلاف.

الانتهاكات والقرف الذين يوظفها باتايّ يرتبطان بالنظام الإنسانويّ، ذاك الذي يرى في “الخارج” نظيفاً ومقنناً وصلباً، بعكس “الداخل” ذو الأعضاء والسوائل المخيفة والمائعة، ومتغيرة الشكّل، والأهم، أنه يُسائل نظام الفتحات في الجسد، فما يخرج منها يفقد “جسمانيته” ويتحول فوراً إلى مُقرف، وهنا تكمن أهمية القرف، هو رد الفعل الجسديّ الذي يهدد وحدة أشكالنا، هو أزمة في تكوين العالم، فما كان جسدياً يصبح “شيئاً” فقط لعبوره فتحةً ما، وتهديداً لبنية الداخل المعزول عن الخارج.

يظهر النص في الحالة السابقة كحوار مع تلك الحدود التي تفصل بين “الغرض” و”الموضوع” ليتحول الوسيط الأدبي -النص- إلى أزمة في العلامات، تخلخل ترتيب ما ندركه وما نتوقعه، أشبه بمغامرة من القرف واللذّة تستفز عضو القرف في جسد القارئ، إذ نتعرف في الفصل الأول من حكاية العين على الحليب “النقيّ”، ذاك السائل الخارجي غير المقرف، وكيف يفقد “نظافته” حين يتداخل مع الجسد الذي بدوره يفرز ما بداخله شهوة وقرفاً، إذ تجلس مارسيل في إناء الحليب لتُطعم فرجها وتستثير صديقها المنتصب ليرتعشا سوياً ويغرقان في بحر من السوائل، بعدها على الجبل، يبولان على بعضهما البعض، لينفيا “كل تواضع”، بعدها تقوم مارسيل بكسر البيض بإليتها ثم تبول فيه وتدعو أًصدقائها للاستحمام به وممارسة الجنس.

الأزمة في الذوق التي يخلقها التداخل بين “المقرف” و”النظيف” يستدعيها باتاي عبر التلاعب بالجسد وفتحاته، التي تدخل وتخرج منها السوائل بغير انتظام، لتغيير تعريف الشكل المثاليّ للجسد وحدوده الثقافيّة، نافياً رد الفعل الجسدي لدى شخصياته، مقدماً إياها بوصفها لا تقرف، ليزيح وظيفة عضو القرف المفاهيمي محوّلا إياه إلى عضو لذّة لا حدود له، لا يُضبط بحركة واحدة ووظيفة واحدة وهي تفادي القرف، لتتحول الفتحة، الحد بين الداخل والخارج، إلى نقطة تنهار فيها السوائل وتتلاشى الحدود بين الداخل والخارج، وكأن القرف ينزع عن اللحم جسمانيته المتماسكة، إذ تفقد الأعضاء وظائفها لتتكون بينها علاقات جديدة، جماليّة، تراهن على ميوعة الوظائف واستفزازها، ما ينفي الوعي بالذات وشكلها الصلب، فإن كان الأدبّ يخاطب عادة العقل والعواطف، القرف يخاطب التكوين الجسديّ ووظائفه.

البصر والتمرينات على القرف

عرّف تشارلز داورن القرف عام 1872 بوصفه “شعورٌ مقززٌ، يحضر أولاً عبر التذوق، سواء كان حقيقياً أو متخيلاً، وثانياً عبر أي شيء يثير ذات الشعور، ويخاطب حاسة الشم، واللمس، بل حتى البصر”.

يضع تعريف داروين البدائيّ حاسة البصر كوسيلة لإدراك القرف في نهاية تعريفه، وكأن الفضلات دوماً “مخفيّة” لكن، مع تغير شرط العصر، وهيمنة “الصورة” يمكن أن يعاد النظر في هذا التعريف، لكن المثير للاهتمام أنه ركّز على أن القرف عاطفة مشتركة بين الإنسان والحيوان، وهذا يحيلنا إلى العلاقة مع السوائل الجسديّة المشتركة بين الفصيلين، والاختلاف البشريّ، الذي خلق مساحات مخصصة لإخفاء هذه السوائل وأوعيّة لاحتوائها، ووصم الجسد بـ”المقرف” في حال لم يتخلص كليّا من أي أثر للسوائل الداخليّة، وهنا تظهر صفة القرف بوصفها ثقافيّة في بعض الأحيان، وقد تنسحب على الأجساد التي تحوي احتمالات القرف، ويظهر هذا في التمييز ضدّ المرأة الحائض، التي كانت “تُخفى” عن الأعين بوصفها مقرفة أثناء مرحلة الحيض، هذا الاختفاء سببه أن الجسد المقرف أو صورته يثران الرعب، الذي يهدد الذات وتكوينها، وضمن ذات المثال، جسد المرأة لطالما كان “مُرعبا” وخصوصاً داخله، إذ كان الرحم محط الأبحاث الطبيّة الوهميّة، وكان هناك خوف من النظر إليه كونه كرأس ميدوزا، مُرعب ومُقرف قد يؤدي إلى الموت.

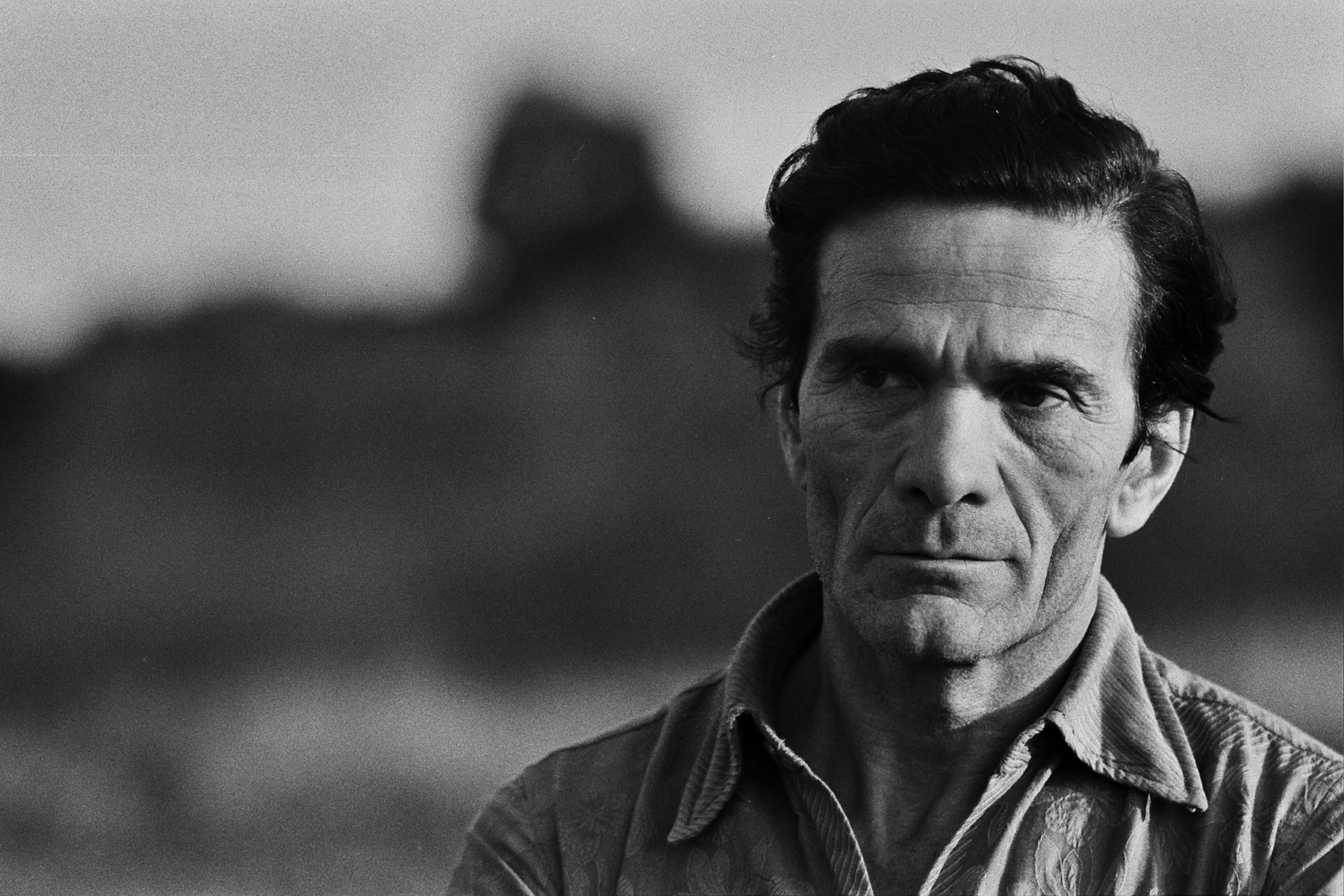

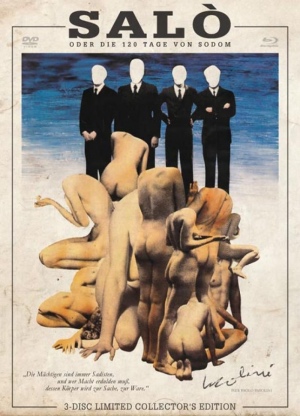

يظهر القرف والرعب كردود أفعال جسديّة على ما هو ظاهر وما يمكن رؤيته، وهنا تبرز الدلالة الثقافيّة للقرف كأداة للهيمنة الطبقيّة، بمقابل النظيف، بوصفه تعريفاً سياسياً لا فقط حالة جسديّة. ضمن هذه المتغيرات تأتي “الصورة” كوسيلة لجعل “القرف” و”محركاته” مرئيين، ووسيلة جمالية وانتهاكية للنقد الثقافي والسياسيّ، ولا نقصد هنا الأشكال الإباحيّة كالفيلم الشهير ” فتاتان وكأس” الذي يعتبر الأشد قرفا في تاريخ البورنو، بل نقصد الأفلام التي توظف “المُقرف” كوسيلة لانتقاد هيمنة العالم النظيف كما فيلم “سالو أو 120 يوماً في سادوم” الفيلم الأخير لبيير بابلو بازولينيّ المنتج عام 1975.

القرف الذي يسعى له بازوليني مرتبط بالنظام السياسيّ وتعريفات الفرد، إذ يقوم بجعل شكل الجسد الإنساني أشبه بذلك الحيواني، أجساد عاريّة تقاد بالسيور الجلديّة تحت سلطة أربعة وهم “الدوق والكاهن والقاضي والرئيس”، ليظهر القصر الذي تدور فيه الأحداث كتمثيل لـ”لاوعي” الفضاء السياسيّ، الذي تختلط ضمنه الأعضاء والوظائف والسوائل، الأهم أن الجسد ومفرزاته يتحولان إلى “طعام”، ليبدو القرف هنا وسيلة لنزع الجسد من تاريخه الثقافيّ، وتحويل الرموز التي تمثل السلطة السياسيّة إلى كائنات مقرفة “داخليّة”، توظف “الرعب” لتلتهم ضحاياها ومفرزاتهم، بوصفهم كتلة من اللحم “الشهيّ” الذي يفقد سياسيته وكرامته على حساب القرف وفعل الالتهام والإيلاج الذي تمارسه السلطة، ليهددنا نحن المشاهدين، فهل فعلاً يمكن أن يحصل ذلك فعلاً ، هل نحن لحمٌ ينتهك فينا كلّ شيء، لنصبح “ألعاباً” للسلطة وملذاتها الملتويّة ؟

صور البراز وتحولاته في الفيلم أشبه بعملية لكشف الأدوار السياسيّة، المقرف هنا ليس الضحية ولا برازها، بل الرموز/ السلطات الأربعة التي تلتهم البراز على طاولة الطعام، وهنا تبرز قدرة عضو القرف المفاهيميّة، نحن لا نعلم كمشاهدين إن كان “البراز” حقيقياً أو وهمياً، لكن يكفي الشكل كي يتولد الشعور بالقرف، فالـ”مُقرف” ليس خاصية جوهريّة، بل شكل/صورة يمكن محاكاته، والأهم أن هذا الشكل /الصورة يستفز المخيلة وحاسة الذوق، نحن لا نعرف طعم البراز، لكن يكفي المتخيل عنه أو ما يشابه شكله ليظهر رد فعل القرف، وهنا تبرز الخيارات الجماليّة للمخرج، ففي الفيلم رموز السلطة لا تظهر ردود أفعال جسديّة تجاه البراز، القرف يظهر فقط لدينا نحن المشاهدين إلى جانب الضحايا داخل الفيلم، فالجدوى من “صورة القرف” هي الرسم في الذاكرة وتطوير رد فعل مقرف تجاه “الدوق والكاهن والقاضي والرئيس”، فالصورة هنا وسيلة لتمرين عضو القرف، لا تجاه “البراز” بل السياقات التي يظهر فيها والفاعلين حوله: السادة الأربعة، وشكل مائدة الطعام، وطقس العرس وأسلوبه. ضمن الشكل السابق تبرز خاصية القرف سابقة الذكر، جزء من مادة مقرفة قادر على تلويث “الكلّ”، السياق بأكمله يصبح مقرفاً، لا فقط على الشاشة بل أيضاً في الإدراك.

هذه القدرة على تطوير القرف جمالياً مرتبطة بالأسلوب الذي تقدّم عبره المادة المقرفة والتي تحافظ على خصائصها الحيويّة والعضويّة في فيلم بازوليني، إذ تُنتج من فتحاتها التقليديّة، لكنها لا تختفي، بل تستعرض وتلتهم، ليظهر القرف أشبه بانتقاد للتمارين الثقافيّة التي نخضع لها لتجنب القرف، ووسيلة نقدية وفنية لمسائلة الفنّ نفسه ومكوناته ورد الفعل تجاهه، فكلاهما، القرف الفني والقرف في الحياة اليوميّة يخاطبان الذوق، بالمعنى المجازي والحرفي، لكن، ذاك الفنيّ يُحرك حساً جديداً للتذوق، ويفتح مغامرة مع السوائل لم تكن مألوفة من قبل، فكما الحليب لدى باتاي تحول إلى “مقرف” ومحرض جنسي، العشاء والعرس والحفل تحولوا إلى محركات للـ”قرف” لدى بازوليني، ما يجعل عضو القرف المفاهيميّ، مختلفاً عن كل أعضاء الجسد، فهو أشبه بخلايا جذعيّة، يمكن تكوينها ونحتها وتغيير وظائفها دون أي حدّ.

في الملف كذلك:

الرّوائي في السينما… ٥ أفلام أحبّها لسليم البيك

أسئلة الاقتباس العربي: صعوبة إنتاج أو سينما مؤلّف؟ لنديم جرجوره

النهاية الحقيقة لـ «دعاء الكروان» لعدي الزعبي

السينما للجميع، والأدب أيضًا… خمسة تأملات في السينما والأدب لريم غنايم

السينما في الرواية… اللعنة والغنيمة لكمال الرياحي