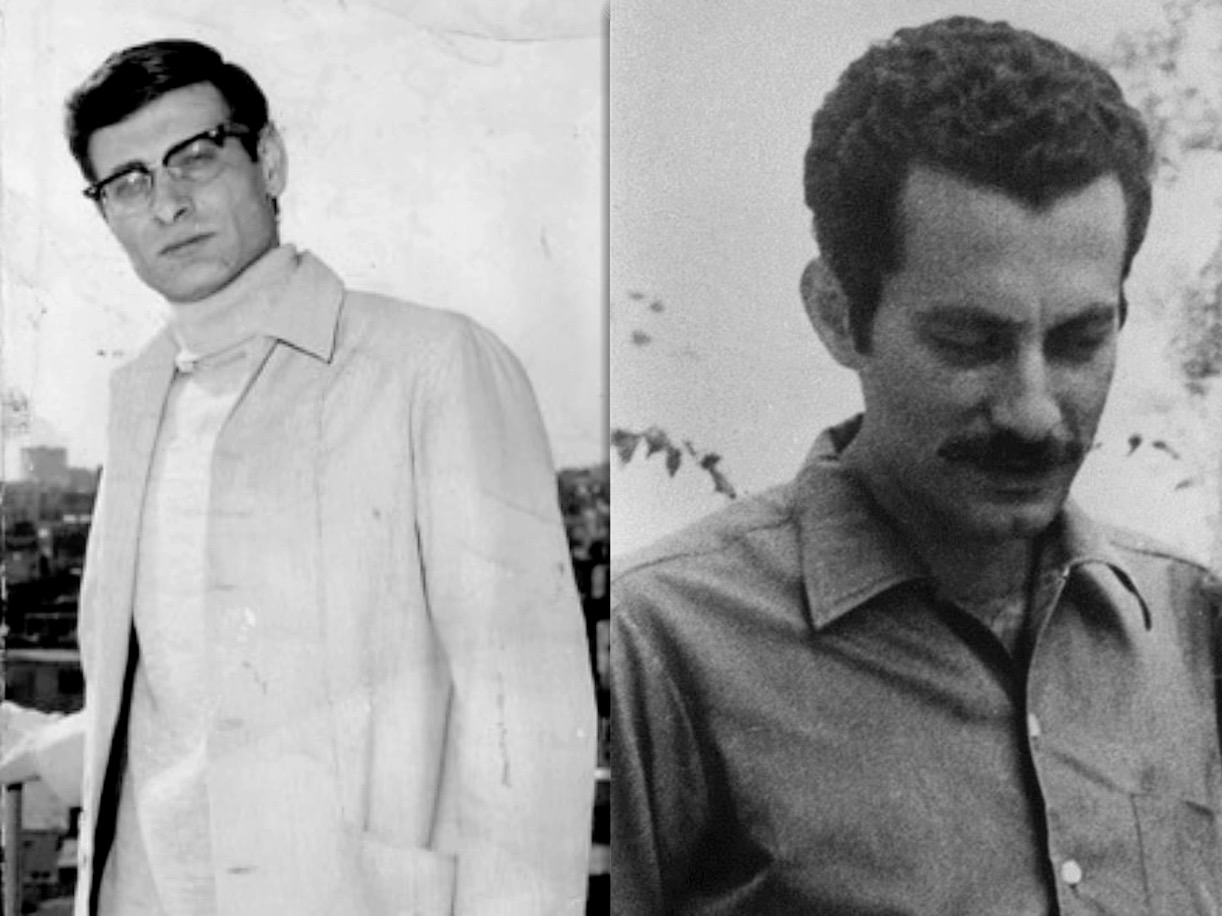

مقالة كتبها غسان كنفاني ونشرتها مجلة “الآداب” اللبنانية في العدد 3، بتاريخ: 1 آذار/ مارس 1969.

ما يلفت النظر في محمود درويش، بالإضافة إلى موهبته الطاغية والتزامه الذي رد الاعتبار لقيمة الالتزام كقيمة تغني العمل الفني ولا تفسده، سرعة تطوره التي تشبه ضربة عصا سحرية، ندر أن حدث مثلها لدى أي شاعر معروف.

ففي فترة قصيرة، تقع على وجه التحديد بين عامي 1961 و1962، كان محمود درويش أثناءها من عامه العشرين إلى الثاني والعشرين، حدث شيء هام وغريب في مستوى العمل الفني للشاعر. فقد انتقل دفعة واحدة، نحو الأمام ونحو العمق، شوطا كبيراً لا يصدق، ويبدو للوهلة الأولى وكأنه نوع من “التقمص”، استبدل شاعراً ركيكاً لا تلفت نظره إلا الخدوش على السطح، ويتعامل معها بعصبية جاهلية، بشاعر يتدفق بطوفان عميق الوعي، يرى العالم من خلال وقفة ثابتة الأقدام، واثقة من نفسها، وقبل كل شيء: قادرة يومياً على إثبات صوابها وعمق غورها.

بالطبع استطاع محمود درويش، بعد تلك القفزة الأساسية، أن يواصل تطوره، ولكن ذلك التطور لم يكن إلا الشكل الطبيعي للنضج واستكمال الأفق، وهو لافت للنظر بدوره، ولكنه قياساً على ذلك التطور الذي مارسه الشاعر بين 1961 و1963، يكاد لا يستوقف الباحث: فالتطور الأول كان نوعاً من الاكتشاف الذي قذف بالشاعر إلى مستوى مختلف كلياً شكلاً وموضوعاً، أما المراحل اللاحقة من التطور فقد كانت الرقي الطبيعي للموهبة، وتكامل النضج للرؤيا.

سنجد نوعًا من “المحطات” ترينا بوضوح تفاصيل هذه الرحلة الشيقة:

ففي أواخر 1960 (ليس ثمة تحديد حاسم للموعد، والمشكلة هي بالضبط مشكلة غياب المصادر الدقيقة) نقرأ لمحمود درويش هذا النوع من الشعر، قصيدة عنوانها «عشقت غريباً»:

“وعلى طريق القرية

تمشي صبايا القرية

بطهارة وبفتنة

ويسرن كالأنسام أرواحا بريئة

إلا “وهيبة”

مرتاعة النظرات واجمة كئيبة..

تلك التي بالأمس كانت جذلى طروبة

فتغامزت أترابها، وعيونهن مسائلة

عن سر وحشتها الرهيبة”

ثم يقول، مفسراً ذلك المشهد:

“وتنام أجفان الحياة

إلا بكاء من كئيب موجع

ينسل من أعماق بيت

من بيوت القرية،

هي بنت شيخ القرية

تبكي وتصرخ باكتئاب

والسوط محمر الإهاب

مغسولة جنباته بالدم..

من دم الكئيبة”..

ويمضي، مستفيضاً بالشرح والتفسير، على لسان والد “وهيبة” الذي يكتشف أن ابنته تعشق غريباً:

“النذل ابن النذل، يعشق ابنتي

يا ويله من غضبتي

سأذيقه مر العذاب

من أهله!

غرباء حلوا عندنا

نور أهانوا عرضنا”

وفي حوالي عام 1963، يكتب محمود درويش:

“عسل شفاهك، واليدان

كأسا خمور

للآخرين

الدوح مروحة، وحرش السنديان

مشط صغير

للآخرين

وحرير صدرك، والندى، والأقحوان..

فرش وثير

للآخرين..

وأنا على أسوارك السوداء، ساهد

عطش الرمال أنا

وأعصاب المواقد!

من يوصد الأبواب دوني؟

أي طاغ؟

أي مارد؟

سأحب شهدك..

رغم أن الشهد يسكب في كؤوس الآخرين.

يا نحلة!

ما قبلت إلا شفاه الياسمين”

مما لا ريب فيه أن ثمة قفزة في تلك الفترة الوجيزة، ليس في الشكل أيضاً، ولكن في تلك الرؤيا التي باتت تجمع، في مزيج غريب ومتعاكس، صوفية الوجد ومنطق المعتقد المادي.

ما الذي حدث في تلك الفترة بالذات لمحمود درويش؟ كان شاباً في العشرين من عمره، وكان قد أصدر قبل ذلك بعامين ديواناً ركيكاً اسمه “عصافير بلا أجنحة»، ولكن ماذا حدث في عام 1961 بالضبط وهو الموعد الذي يكاد يكون حاسماً وواضحاً كنقطة قفز، قلبت الشاعر جوهرياً إلى شاعر آخر؟

يقول لنا محمود درويش (*):

– “حاولت السلطات الإسرائيلية تقديمي إلى المحاكمة في عام 1961 على قصيدة عن غزة واستدعيت إلى التحقيق، وقدمت لي لائحة اتهام، ونشرت الصحف أن العقوبة ستبلغ خمس سنوات سجن.. وأذكر (أيضا) أنني في عام 1961 وجدت نفسي في غرفة التوقيف لمدة عشرة أيام بدون تهمة وبدون تحقيق”.

ويقول:

– “في عام 1961 دخلت إلى الحزب الشيوعي، فتحددت معالم طريقي وازدادت رؤيتي وضوحاً، وصرت أنظر إلى المستقبل بثقة وإيمان، وترك هذا الانتماء أثاراً حاسمة على سلوكي وعلى شعري”.

هاتان الحقيقتان، معاً، في منتهى الأهمية لأنهما يحددان شيئين متلازمين، ضروريين للشاعر، وهما -إن جاز التعبير- “الدرع والرمح”.

ويبدو أن محمود درويش يعي ذلك تماماً: “لقد أحسسنا أن غزواً ثقافياً لنشر العبرية يزحف إلينا ناعماً، فكان لا بد لنا من أن نمنح أنفسنا الوقاية” و”لكي يفعل شعر المقاومة مفعوله عليه أن يكون عملية للتغيير فيتسلح بنظرية ثورية ذات محتوى اجتماعي”.

ذلك شيء مهم للغاية، لأنه حمل محمود درويش في رحلته دائماً نحو الأمام، ونحو استكمال رؤيا واحدة للعالم. لم يكن صاحب “وجهة نظر” ولكنه طور ذلك إلى رؤيا كاملة وواحدة للعالم، فصارت الأشياء والقضايا في عينيه أكثر منطقية، وبالتالي في شعره.

في تلك الفترة التي كان محمود درويش فيها يقوم بقفزته، نستطيع أن نرى شاعراً آخر، يفعل الشيء ذاته، وبينهما يكمن الفارق.

ففي الوقت الذي كان الدرويش يتجه نحو اليسار، كان راشد حسين يتجه نحو “الوسط”، إن لم نقل اليمين.

لنتابع ذلك الحادث بدقة: في الفترة التي كتب بها الدرويش قصيدته عن “وهيبة” التي سجلنا بعض مقاطعها أعلاه، كتب راشد حسين:

“أمس التقيت بساعة سوداء من ماض مرير

فرأيت نفسي في زحام قوافل سمر أسير

وجمعينا لثم التراب وجوهنا

كي يلثم الترف الندي جبين سمسار حقير

فجزعت، خفت بأن تكوني بنت ملاك كبير

…. ونمر في أطيانكم يوما فيصدفنا أجير

قذر الثياب، فتبصقين على التراب

فأحس في عيني إعصاراً وفي بدني سعير

وأقول: يا بنت الأمير

أنا كل شعري للأجير”

ويتطور راشد حسين، في الأعوام الثلاثة اللاحقة، إلى درجة جديدة، وفي الفترة التي يكتسب فيها الدرويش تلك الرؤيا الواحدة للأشياء، التي أخذنا نموذجا لها في قصيدة «عسل شفاهك»، يكتب راشد حسين:

“وبعت التراب المقدس

يا أنذل العاشقين

لتدفع مهري؟

وتبتاع لي ثوب عرس ثمين؟

فماذا أقول لطفلك إن قال:

هل لي وطن؟

وماذا أقول له إن تساءل:

أنت الثمن؟

سحبت الحواكير من شعرها

وبعت جدائل زيتونها

وأرخصت في السوق عرض السهول

وبعت وفاء بساتينها

وقطعت أثداء رمانها

ومزقت حلمات ليمونها”

فيتضح بالنسبة لراشد حسين أنه يرى المسألة من زاوية أنها “إشكال اجتماعي”، وإذا كان صحيحاً أنه رافق محمود درويش في تحطيم أسطورة “الأرض ولا العرض” أو “العرض ولا الأرض” ليصلا معاً إلى الإيمان بأن “الأرض عرض”، فإن ما هو مسترع للنظر أن راشد حسين يلقي المسؤولية على أكتاف اعتقاد اجتماعي تقليدي يحمله الرجل (ذلك أيضاً واضح في قصيدته عن الأجير، وفي قصيدته عن “الجياد”) بينما يتجاوز محمود درويش “وجهة النظر” هذه إلى “فهم متكامل”، من موقع اليسار، لجوهر الموضوع، الذي يمتد ما هو أبعد من “إشكال اجتماعي” يشكل شظية من شظايا المشكلة.

فراشد حسين “له رأي”، أما محمود درويش فهو فصيلة طليعية في المسألة وجزء منها ملتحم فيها لأنه ينتسب لأصولها، لا لنتائجها:

“وأنت حديقتي العذراء

ما دامت أغانينا

سيوفا حين نشرعها

وأنت وفية كالقمح

ما دامت أغانينا

سمادا حين نزرعها..

وأنت كنخلة في الذهن

ما انكسرت لعاصفة وحطاب

… ولكني أنا المنفي خلف السور والباب”.

***

في أوائل الستينات وضع محمود درويش يده على بداية الطريق، كان في العشرين من عمره، وحقق في «أوراق الزيتون» نقطة قفز عالية إلى «عاشق من فلسطين»، ومن هذه النقطة الجديدة قفز مرة أخرى إلى «آخر الليل».

وفي «آخر الليل» كلمة واحدة مهمة، تلخص المسألة برمتها، وهي، بالاختصار، كلمة: “.. وليكن!” التي تبدأ بها قصيدة «الورد والقاموس»، فهذه الكلمة، التي تشبه رنين طعنة اصطدمت بحديد الدرع، هي الحصيلة الطبيعية لكل ما حدث: فمحمود درويش لم يكن صاحب “وجهة نظر” أثبتت لدى أول تصادم بينها وبين الأحداث، سقوطها، ولكنه كان منذ البدء صاحب رؤيا أعمق غوراً، صاحب “موقف”، وليس “ردة فعل”:

“.. وليكن!

لا بد لي

لا بد للشاعر من نخب جديد

وأناشيد جديدة”

“وليكن!

لا بد لي أن أرفض الموت

وإن كانت أساطيري تموت

إنني أبحث في الأنقاض عن ضوء

وعن شعر جديد!”

“وليكن..

لا بد لي أن أتباهى

بك، يا جرح المدينة”

ذلك لأن:

“يداك فوق جبيني

تاجان من كبرياء

إذا انحنيت انحنى

تل وضاعت سماء

ولا أعود جديرا

بقبلة أو دعاء

والباب يوصد دوني”

إن المسألة عند محمود درويش تدور دورتها الحتمية والتي لا فرار منها، ففي 1964 (ديوانه: «أوراق الزيتون») كان لانتسابه طابع السعي نحو البراءة:

“خبئي عن أذني هذي الخرافات الرتيبة

أنا أدرى منك بالإنسان

بالأرض الخصيبة

لم أبع مهري

ولا رايات مأساتي الخصيبة

ولأني أحمل الصخر

وداء الحب

والشمس الغريبة

أنا أبكي…”

ولكن بداية من هذا النوع لا تستطيع أن تظل “اختيارا للبراءة”، والدائرة لا بد أن تدور دورتها الحتمية، فيصبح الاختيار حكماً. وفي «آخر الليل» يطل محمود درويش المحكوم بالانتساب، الذي، حتى لو شاء، لا يستطيع إلا أن يكون بمقدوره أن يرى نفسه منفصلاً عنها، وسيدو هذا “الاختيار” الذي وصل إلى مستوى الالتحام الذي لا فكاك منه، واضحاً في «آخر الليل»، ولكنه سيكون أشد وضوحاً في القصائد اللاحقة، فلم يعد محمود درويش شاعراً “يرى” أشياء العالم من جهة ما، ولكنه صار جزءاً لا ينفك من تركيبها:

“عندما أطفاوا القمر

قتلوني

وعندما نبتت أضلعي شجر

كنت غيمتي وتربتي

وتحولت أنجما

عندما اطفاوا القمر”

وأكثر:

“أنت عندي أم الوطن؟

أم أنا الرمز فيكما؟

ولمن جبهتي… لمن

القبر سواكما؟”

وأبعد:

“عندما كنت صغيرا وجميلا

كانت الوردة داري

والينابيع بحاري

(صارت الوردة جرحا

والينابيع دماء)

– هل تغيرت كثيرا؟

– ما تغيرت كثيرا

عندما نرجع، كالريح، إلى منزلنا

حدقي في جبهتي

تجدي الورد نخيلا

والينابيع عرق..

تجدني مثلما كنت:

صغيرا وجميلا”

هناك، إذن، قفزتان شديدتا الأهمية في شعر محمود درويش الذي لم يصل، بعد، إلى الثلاثين من عمره، تظل الأولى التي حدثت عندما “اختار” الدرويش الانتساب إلى رؤيا أكثر شمولا وجذرية أهمهما وأشدهما ابتعاثا على الدهشة، بسبب من الفجأة والسرعة والنتيجة التي تبلورت بصورة رائعة خلال فترة قصيرة، من حيث الشكل والمضمون معاً.

ومع ذلك فإن القفزة الثانية التي بدأت تتبلور في أعقاب الخامس من حزيران هي، بدورها تستحق الاهتمام رغم أنها سارت في سياقها الطبيعي والتدريجي الطويل، فحين صار الدرويش في بداية الستينات “يرى” المرأة والشجر والخيل والصخور والأعشاب، كلها ودفعة واحدة، وطنا، كانت المسألة منعكسة في شعره “كاختيار”، أما في أعقاب 5 حزيران فإنه كف عن أن “يرى” ذلك، لأنه صار، بذاته وفي ذاته، جزءاً لا ينفصم ولا ينفك من ذلك كله، ووصل الانصهار إلى ذروته.

إن قصة محمود درويش في السنوات العشر الماضية، هي القصة الغريبة والمدهشة لامتزاج ذينك الشيئين المتعاكسين: الماركسية والصوفية.

(*) في مقابلة أجراها الأستاذ محمد دكروب معه في موسكو مؤخرا، ونشر نصها في “الطريق” (ت 2، ك 1 -1968) – بيروت.