قدم لنا كوينتن تارنتينو لعبة سردية سينمائية فذة، في فيلمه “Inglourious Basterds” لعام 2009، حين عكس القصة، وجعل النازيين وهتلر هم ضحايا المحرقة، واليهود هم من أوقدوها، انتقامًا. وجعل موضوعة الرؤية والتمثيل من خلال “السينما”، بما هي فكرة ومكان والأهم عتبة التخيل، موقعًا للحدث وإمكانًا له، حيث أنها المكان الذي تتبدل فيه الأدوار والقوى، وهي الخدعة فعليًا، حيث تبدأ الخدعة من النظر: كيف نظر النازيون إلى أنفسهم في الفيلم، في اللحظة التي سبقت موتهم حرقًا. فالضباط النازيون كانوا قد قرروا حضور فيلم في صالة سينما باريسية، حين قررت صاحبة الصالة وهي فرنسية يهودية، أن تغلق صالة العرض على من فيها، وتشعل فيهم النيران، انتقامًا من قتلة عائلتها.

يلعب فيلم “World War III” (الحرب العالمية الثالثة – 2022)، للإيراني هُمان سعيدي، لعبة مشابهة، ولكنها بدلًا من الاعتماد على تقابلية وتبادلية المواقع كما فعل تارنتينو لخلق الحبكة واللعبة الدرامية، قام سعيدي ببناء طبقات أفقية سردية بدت وكأنها متوازية ومنفصلة بادئ الأمر، بين واقع وحياة عامل مياومة إيراني “شكيب” (يقوم بدوره بشكل بديع للغاية الممثل الإيراني محسن تنابنده) تسوقه المصادفات من أطراف المدينة والمشهد والعلاقات إلى المركز، حين يقوم بدور هتلر، بعد أن كان مجرد عامل في موقع التصوير، وهنا الطبقة السردية الثانية، ومفتاحها النازيون.

تسير تلك الطبقات السردية بشكل منفصل في بداية الفيلم، فالطبقة الأولى هي للعامل شكيب، وحياته الصعبة، بعد وفاة زوجته وابنه في زلزال ضرب إيران. حيث يعمل شكيب عامل مياومة، تسوقه الأقدار للعمل في موقع تصوير فيلم، عن النازية. وهناك بعد أن يصاب الممثل الذي كان سيقوم بدور هتلر، بما يبدو وكأنه أزمة قلبية، في مشهد أثار ضحك العاملين في موقع التصوير، يختار المخرج شكيب لإكمال الدور، فينتقل من كونه عامل في الموقع، وأحد من يملؤون مكان ضحايا المحرقة، أصحاب الوجوه المنسية والأجساد النحيلة الضعيفة، إلى كونه الجسد الأقوى في الحكاية النازية: هتلر.

تنبني الطبقتان السرديتان في الفيلم، وكأنهما حكايتان لحياتين منفصلتان، فشكيب البسيط والضعيف يقوم بدور هتلر لساعات قليلة في يومه، فتتلبسه قوة الشخصية (شخصية هتلر)، لأنها من ضرورات المشهد فقط، دون أن تغيب تمامًا شخصيته الأصلية الضعيفة والخاضعة والمنتهكة، ليعود في آخر اليوم ليتلقى الأوامر من الجميع، وينام في مبنى قذر أريد له أن يكون محارق النازية في الفيلم.

ترتحل تلك الطبقتان السرديتان ضمن مسارات منفصلة، يبدأ فعليًا التقاطع مع دخول عنصر معماري في القصة، وهو البيت الأحمر، ذات الطراز الأوروبي، والذي بني خصيصًا لهذا الفيلم، والذي تقرر أن يسكنه شكيب، لأنه الشخصية الرئيسية في الفيلم المراد تصويره.

لحظة البيت

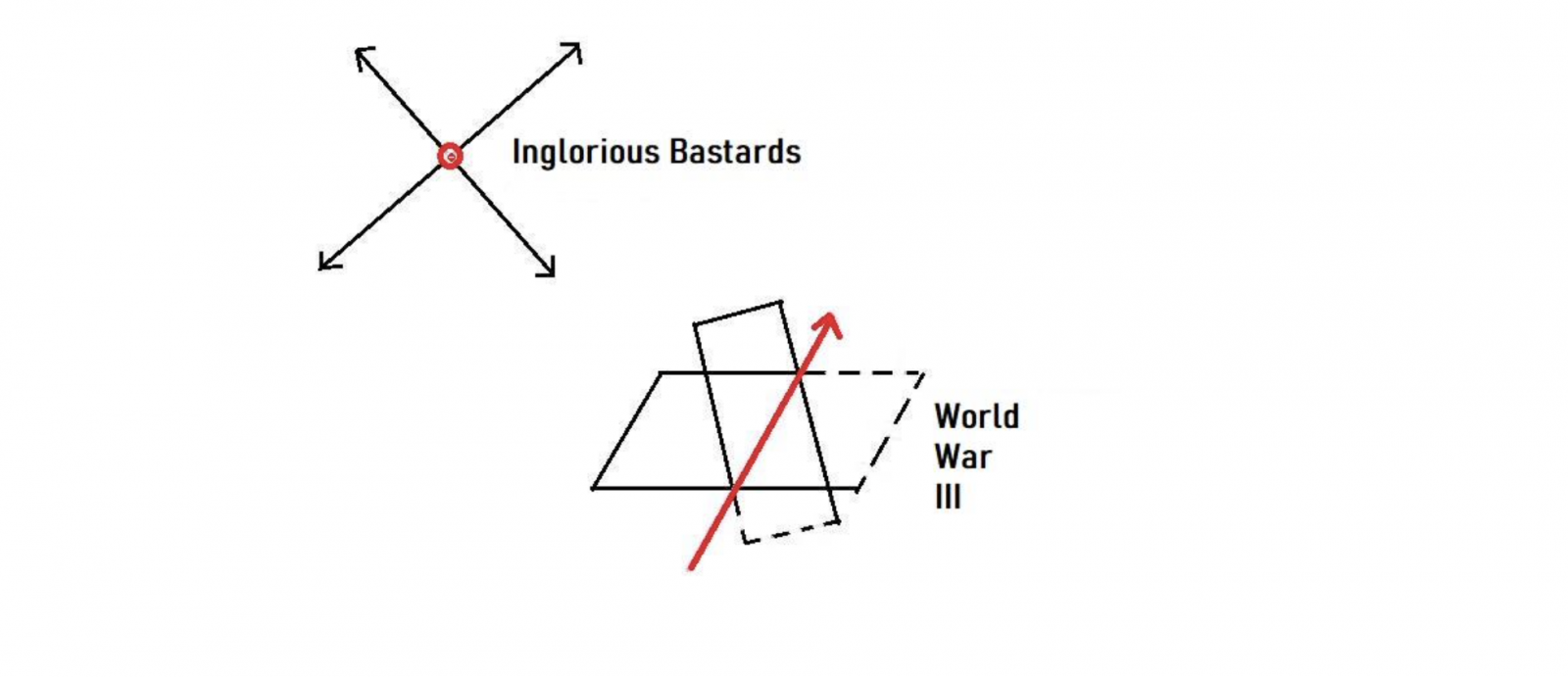

قبل أن تتقاطع السرديتان، كان التداخل بين الواقعي الأليم لشكيب والمتخيل في مشاهد فيلم هتلر، يحدث منفصلًا ومتباعدًا في تأكيد على انفصال العالمين. ولنفهم ما حدث، نقترح الشكل التالي:

حيث نرى بالنسبة لفيلم تارنتينو Inglourious Basterds، فإن الشخصيات النازية واليهودية، تتقاطع في نقطة واحدة، تجمع بين محورين يمثل كل منهما مسار كل سردية تقدمًا في الزمان إلى الأمام والخلف، وهي لحظة البؤرة في السرد، وتحدث في مكان هو السينما وفي لحظة الحريق.

الأمر مختلف في حالة فيلم سعيدي، فالسردية الخاصة بشكيب والمتماهي مع عمال المياومة والمسحوقين (السحق هنا فعلي من خلال رمزية الزلزال) في المجتمع الإيراني، ومواقعهم إنما هي سردية تمثل مستوى كامل متشابك وممتد. يمكننا أن نرى أن شكيب يشبه هؤلاء العاملين في الفيلم، والذين وإن لم تحرقهم محارق النازية، فقد أحرقتهم محارق الحياة اليومية والفقر والعوز، الخلل الاجتماعي.

بينما النازيون المتخيلون في الفيلم يعيشون في قصور حمراء، ويرتدون أزهى الألوان، ويتحكمون في التاريخ، ويحرقون البشر، وتلك هي السردية الثانية، والسرديتان تحدثان في نفس المكان/موقع الفيلم، ضمن طبقات تظل منفصلة. وأما لحظة تقاطع السرديتان، وعلى خلاف فيلم تارنتينو، لا تحدث في لحظة واحدة، كما هي لحظة ومكان “قاعة السينما” في فيلم تارنتينو، إنما تمتد من لحظة ظهور البيت في حياة شكيب. والبيت هنا فضاء معماري متعدد الطبقات رأسيًا، يسمح بحيوات مختلفة، بعضها ظاهر كما الحال مع هتلر والنازيون، وبعضها مستتر بدرجة ما، كما هو سكن شكيب في البيت، بعد أن انتقل من موقع أفران الغاز، وأخيرًا طبقة سفلية تمامًا وهي التي خبأ فيها معشوقته، فتاة الليل الصماء، تحت أرضية البيت الخشبية وبين أساساته.

البيت هنا بمعماريته العامودية، يذكرنا بفيلم Parasite لعام 2019، للمخرج يونغ جون هو، والذي تحتل فيه عائلة كيم المعدمة منزل بارك الثري، وتختبئ بين طبقاته العامودية على طول المنزل من سراديبه وغرفه السفلية تحت الأرض وصولًا إلى غرف النوم في الطبقات العليا. معمارية المنزل وفراغيته العامودية في فيلم سعيدي، هي التي منحت تقاطع السرديتين منحىً مختلفًا، ومغايرًا لما هو في فيلم تارنتينو. حيث يبدأ التداخل والمزج بين المتخيل والواقعي في الفيلم في مساحات البيت، بشكلٍ بدا وكأنه مليء بحس التندر والفكاهة، والسخرية تارة والألم على وضع شكيب الضعيف والسلبي والخاضع تارة أخرى. وصولًا وبشكل تصاعدي إلى لحظة كثيفة، تتقاطع فيها السخرية مع الواقعية، والمحرقة كحكاية إلى المقتلة كانتقام.

نطرح الشكل أدناه لتوضيح موقع الرؤية والتحديق والعلاقة مع السرد السينمائي، كمتلقين في الفيلمين، والاختلاف بينهما في تكوين الأفراد والشخصيات وحتى الأمكنة. في فيلم تارنتينو تتكثف الحبكة في لحظة التقاطع (باللون الأحمر) بين المسارين، ليقضي أحدهما على الآخر، سواء في الواقع كما فعل الألمان، أو في الخيال كما فعل ترانتينو، وهي اللحظة التي يضرم اليهود النار في قاعة السينما بعد أن أوصدوا أبوابها على النازيين. ينتهي الفيلم بعد هذه اللحظة، دون أي نقطة انكسار أو تحول للشخصيات والأمكنة. وأما في فيلم سعيدي، فإن السرديتان النازية والتي تقع موقع التندر والاستخفاف، والأهم أنها متخيلة في فيلم يجري تصويره، وبالتالي بينها وبين الشخصيات جميعها عتبة ما من انفصال. والسردية الثانية هي سردية شكيب، المسكين الضعيف السلبي، الذي يعيش آثار فقدانه لزوجته وابنه في الزلزال، وحياة عامل المياومة.

يبدأ تقاطع السرديتان (في فيلم سعيدي) من المنزل (أو كما أسموه في الفيلم: “البيت الأحمر”، لارتباطه باللون الأحمر في أعلام النازية)، وتبدأ هنا العلاقة المساحية/المكانية مع المنزل، باعتبار المنزل موقع الحكايات (يشير إلى ذلك عدد كبير من المنظرين: غاستون باشلار، ياسين النصير، بول كونرتون، كاثرين ماكيتريك، وغيرهم)

وبضعف شكيب، الموسوم بالحب والوله، أمام معشوقته فتاة الليل الصماء “لادن” (قامت بدورها مهسا حجازي)، التي لجأت إليه هربًا من قوادها، لتختبئ في البيت الذي كان يحكي لها عنه بلغة الإشارة، ويصوره لها بهاتفه. خبأ شكيب الفتاة في موقع المحرقة، بادئ الأمر، لكنه سرعان ما أتى بها إلى المنزل، وخبأها بين أساساته الخشبية في أسفله، وأخيرًا سمح لها أن تبيت معه في البيت، وبكل مرحلة بدأ في التنازل عن حذره رويدًا رويدًا، ليظهر لنا ولعه بها، حتى حين اكتشف أمرهما القواد وأتى ليعتدي عليه ويهدده ويبتزه بالمال، لقاء بقائها معه.

في الشكل نرى الخط الأحمر هو المسار الذي يقع فيه تقاطع سردية النازية وسردية شكيب، وهي لحظة تفجير المنزل حيث اختبأت لادن، في وقت ذهب فيه شكيب إلى قوادها لدفع فديتها. ليعود لحظة تفجير المنزل وينهار تمامًا أما موت معشوقته المحتمل.

لحظة فقدان المنزل بكل رمزيته (وهو من طراز أوروبي تقليدي لا يرتبط بالمجتمع الإيراني) هي اللحظة التي يمتد فيها التداخل بين السرديتين، بحيث لا ينفصلان، ولكنهما لن يتّحدا أو يتطابقا (الخط الأحمر في الشكل الثاني)، هنا يصبح السرد تاريخًا وحكاية وخيالًا، معًا.

التاريخ والحكاية والخيال

يقول بول فاين في كتابه “كيف نكتب التاريخ”: “التاريخ مسألة فهم وإدراك وهو لا يُظهر سوى صعوبات في التفصيل. والقول أنه ليس لديه منهج تعني أن منهجه فطري. فلكي نفهم الماضي يكفي أن ننظر إليه بالنظرة نفسها التي تكفينا لفهم العالم الذي يحيط بنا أو لفهم حياة شعب غريب. يكفي أن ننظر هكذا إلى الماضي لنرى الأنواع الثلاثة من الأسباب التي نجدها حولنا ما إن نفتح أعيننا: طبيعة الأشياء، والحرية الإنسانية، والمصادفة”. وفي موضع آخر يقول بول فاين: “لنتفاهم إذًا. لا يكفي التأكيد مرة أخرى أن التاريخ يتكلم على “ما لن نراه أبدًا مرتين”.

في محاولته للانتقام من قتلة لادن، يترسب داخل شكيب إحساس بالألم والخيانة والخذلان، ووعي بموقعه المستضعف من شبكة علاقات هو الطرف الأضعف فيها: علاقته مع المنتج والمخرج، اللذان قررا أنه الأنسب لدور هتلر، فغيرا له حياته كاملة، دون أن يأبها به. هذا من ناحية، ومن أخرى كان القواد الذي يظهر بشخصية ودودة مرات وعنيفة مرات وأخرى ضعيفة، ليحبك قصة ما لا يمكن لأحد إثباتها بشأن لادن، وطبعًا طاقم وفريق العمل في الفيلم الذين يرون شكيب مجنونًا، تخطى حدوده، وبالذات بعد محاولته الانتحار في موقع التصوير. كل هذه العلاقات كان شكيب فيها هو الأضعف وفي موقع الخضوع. هنا كان لهتلر دوره في إعادة إنتاج شكيب، الذي وبشكل تراكمي صاعد بدأت تخبو لديه أمارات ضعف تمثيل هتلر السابقة، لنجده حاضرًا في مشاهد وكادرات بصرية في الخلفية، محققا الصورة الفوكوية (نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو وتأويله لحضور السلطة الخفي) الأثيرة عن السلطة الحاضرة دومًا. لينتهي الأمر به – شكيب- بتسميم فريق العمل في الفيلم بأكمله، في مشهد مكاني يجعل المقتلة النازية حاضرة في مقتلة باسم شكيب لينتقم.

هنا يبدأ إنتاج تأويل آخر لحدث تاريخي مركزي، ما يدفع بمقولة دمقرطة التاريخ، أو كتابة التاريخ من أسفل، ضمن الاضاءات التي قدمها بول فاين أعلاه وتيار كامل من المؤرخين اتبعوا نفس النهج، منهم الهندي راناغيت غوها، وكذلك جمعٌ من المؤرخين الماركسيين والماركسيين الجدد، وعلى رأسهم إريك هوبزباوم. وغوها الذي تُعدّ أعماله في معية كتابات إدوارد سعيد بين الأكثر إلهامًا في حقول النقد ما بعد الكولونيالي. فهو مؤسس ما عرف بـ”دراسات التابع” (subaltern studies) التي صك اسمها اهتداء بالمصطلحات الغرامشية (نسبة إلى نظريات أنطونيو غرامشي). فالتاريخ الذي سعى غوها لتدوينه كان معنيا بالتصدي لطريقتين لكتابة التاريخ، التاريخ الاستعماري، والتاريخ القومي النخبوي المعني بآثار القادة وزعماء التحرر الوطني وهيئاته السياسية الكبرى. وذلك لصالح تاريخ آخر، محلي وقاعدي، وبأنثروبولوجيا تاريخية معنية بتذكر الحياة اليومية للمهمّشين، وبكتابة تستلهم الأدب وتلتفت إلى الشعراء، والفنانين.

فهيغل الذي أسس لقاعدة تاريخية مفادها أنه “لا تاريخ من دون كتابة”، ووضع شطرية لها: الدولة، حيث قال: “لا تاريخ من دون دولة”، جاعلًا من الهنود “شعباً لا تاريخ له” مع غيرهم من الآسيويين، وبالتالي صنفاً أدنى من البشر، الذين لا وجود لهم، فإن مشروع غوها قام على التصدي للتواطؤ الذي مارسته أنماط المعرفة الغربية، من فقه اللغة وعلم الأعراق وحتى الاقتصاد. حتى “تواطؤ” الفلسفة بما هي ممارسة تتوسم التجرد، كان له من نقد غوها نصيب.

وبالعودة لشكيب، حين يقول للادن مستعيدًا ذكرى زوجته وابنه الراحلين: “ناديني “بيب”، كما كان يفعل إبني!”. في إلماحة ذكية من المخرج وكاتب السيناريو، تحيل إلى “بيب”، الشخصية الرئيسية في “آمال عظيمة” للأديب الإنجليزي تشارلز ديكينز، بكل محمولات تلك الرواية من تحيزات استشراقية بيضاء، تنبه إليه إدوارد سعيد. وكأنهما يريدان الإشارة إلى أن نمط الحياة الحديثة الذي لم يتحقق لشكيب، وأدى به إلى التموقع في الهوامش والأطراف، ما كان ليمنحه هذا الموقع الكاشف لأحداث تاريخية مركزية وهامة في التاريخ البشري كالمحرقة والنازية، ولو كان بمحض المصادفة (كما ينبهنا بول فاين أعلاه).

عن الملانخوليا والبيت كشكل من أشكال الوجود التاريخي

أصيب شكيب بمس من ميلانخوليا عقلية، راكمت على جسده المزيد والمزيد من أشكال الألم والوجع والضعف المجسدة في مشيته ونظراته وحتى استجاباته، والتي تزول عنه بمجرد تلبسه لبوس هتلر. وكأنها دعوة للبحث في تاريخ هتلر الشخصي، عما فقده، عن محبوبته، عن زلزال أصابه وأحبابه، عن الكثير من تلك العلامات، التي ترتبت بفعل قوى لا نعلمها داخل شكيب لتدفعه للقتل، وقد يعلمها هو، لكن جميعنا رأينا شواهدها وعلاماتها.

الميلانخوليا بما هي قلق وألم وحزن، رسمت شكل وجود شكيب على النقيض من بيب في الذات الأوروبية، تلك الذات التي أصيبت هي الأخرى بمس من القلق.

والقلق قد تناوله كيركغارد وفرويد وآخرين، باعتباره بؤرة أساسية واستعارة في الفكر الأوروبي خلال القرن التاسع عشر والعشرين، وصولًا إلى عصرنا هذا، مرورًا بحربين عالميتين. كانت الفلسفة في قلب هذا الفكر الأوروبي هي الداعي الأبرز للهدم باسم الشك.

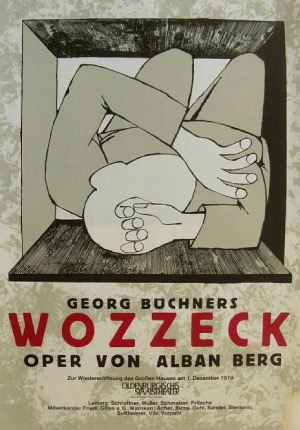

فكانت الحربان العالميتان عتباتٍ فارقة في التغير الفكر والفن الحديث في تمثيلهم للعالم والوجود والطبيعة. فقد أكد فرويد ونظرياته المتعلقة بالعقل اللاواعي، على الجانب غير العقلاني للطبيعة البشرية، في حين مثلت أعمال كافكا السوداء عن الاغتراب عالمًا مقلوبًا رأسًا على عقب. وفي الموسيقا، أظهرت أوبرا ووزك “Wozzeck” لآلبان بيرج، نغمة كانت غاية في الإبداع ومزعجة في آن واحد، لأنها شككت بشكل جذري في الافتراضات الأساسية المسبقة حول طبيعة اللحن والانسجام والمجال، وهي تلك المباني الحداثية للموسيقا الغربية. وفي الفن الحديث، انعكس انهيار الصورة التمثيلية في حركات مثل التكعيبية والدادائية، مع ميل متزايد نحو التجريد والتفتيت والتشويه، وإنتاج الركام والخرائب.

يناقش تحليل هايدغر للقلق فيما يتعلق بمسارات ومآلات الحياة البشرية ومواجهتها الحتمية مع الموت. كيف يكون هذا القلق في حد ذاته جزءٍا من خطاب أكبر عن الميلانخوليا؟ وفقا لهايدغر ، فإن القلق ليس شيئا يمكن التغلب عليه – على عكس تعاليم العديد من الأنظمة العلاجية والدينية والتأملية، ذات النزوع الاستهلاكي.

ذلك لأن القلق شكل أساسي لوجود البشرية، وإطار عام لفهمها. القلق ليس “خوفًا” (مسببه هو تهديد ملموس محدد)، بل يتميز بأنه “أمر خارق عائم بحرية، بتعبير هايدغر. هذا القلق ليس له هدف محدد في العالم، بل هدفه هو الوجود في العالم على هذا النحو. يستخدم هايدغر في كتابه “الوجود الزمن” المصطلح الألماني “unheimlich”، لوصف الشعور بالقلق، والذي يعني حرفيًا “غير مرتبط بالمنزل” أو الشعور بـ”عدم الوجود في المنزل”.

نعتقد أن شكيب، ومن ورائه بشكل ما أو بآخر، كما استطاعوا تقديم شكل مغاير لهتلر، فقد استطاعوا تقديم شكل مغاير لهايدغر من خلال مفهوم المنزل/البيت معماريًا، وعلاقته بأشكال الميلانخوليا الحداثية، التي لا ينجو أحدنا منها في هذا الشكل المعاصر للوجود.

فإذ يبحث هايدغر عن/في طبيعة “الوجود” نفسه، بغض النظر عن الزمان والمكان، كما يقول. إلا أن كتابه “الوجود والزمن”، هو نتاج سياق تاريخي ما بعينه. هذه قضية أصبحت حادة بشكل متزايد في مجال دراسات هايدغر، منذ أن أصبحت نازيته مسألة سجال عام في أواخر l980. يمكن قراءة مؤلف هايدغر على أنه تحليل لبنية الحالة الإنسانية نفسها (على الرغم من أنه سيحتج بشدة على هذه القراءة، كما نخمن!) إلا أنه عمل يعكس بمهارة أزمة ثقافية عميقة.

فتأكيد هايدجر على “عدم التواجد في المنزل” كرد فعل على التفكك الروحي لأوروبا، الذي انعكس في فلسفة ورسائل القرن التاسع عشر، والذي بلغ ذروته في الفترة ما بين الحربين العالميتين، يبحث هايدغر عن الصلابة في عالم مجزأ بشكل متزايد، بنفس الحرقة والوجع الذي كان شكيب يبحث فيه عن لادن أو جثتها، وهو نفس الحالة التي تصيبنا كمتلقين في الفيلم خلال مرحلة -سأسميها- الخط الأحمر الموضحة في الرسم الأول، أثناء تقاطع سردية شكيب وهتلر.

عندما يتبين فجأة أن الافتراضات الثقافية الأساسية عن الموت والفقدان غير كافية، بنفس القدر لنا جميعًا، فجميعنا شككنا في موتها، في وقت ما فقدنا كمتلقين تعاطفنا مع ميلانخوليا شكيب، بل تواطأنا مع موقعها وتصنيفها الاجتماعي كعاهرة تعمل لدى قواد لابتزاز الناس، وقد خدعته بشكلٍ ما أو بآخر، كما خدعتنا.

قد يكون القلق والكآبة هما الاستجابات الحقيقية الوحيدة الممكنة، في عالمنا هذا. وإذ عكست الاضطرابات في ألمانيا ما بين الحربين فقدان صلابة العديد من الافتراضات الثقافية التقليدية، بما يمنحنا المجال لافتراض أن نزعة هايدجر المحافظة قابلة للتفسير، جزئيا على الأقل، كرد فعل على هذه الخسارة. وجب أيضا النظر في ارتباط هايدغر بالأرض وأسلوب حياة الفلاحين في هذا السياق، باعتباره بحث ما عن البيت/المنزل. يمكن فهم قوميته وحتى مشاركته في الاشتراكية القومية بشكل أفضل (على الرغم من أنها بالتأكيد ليست مبررة أخلاقيًا في الحالة الأخيرة) من خلال النظر إلى مشروعه الفلسفي جزئيًا على الأقل كمحاولة لإيجاد “جذور” و “أرض” أو “بيت/منزل” في مواجهة الخسارة العميقة لعالم الأمس الآن – هنا.

هل لنا أن ندين شكيب وهتلر وهايدغر، أم المنتج والمخرج وفريق العمل في الفيلم؟ أم لادن وقوادها؟ أم أنفسنا؟