مقدمة

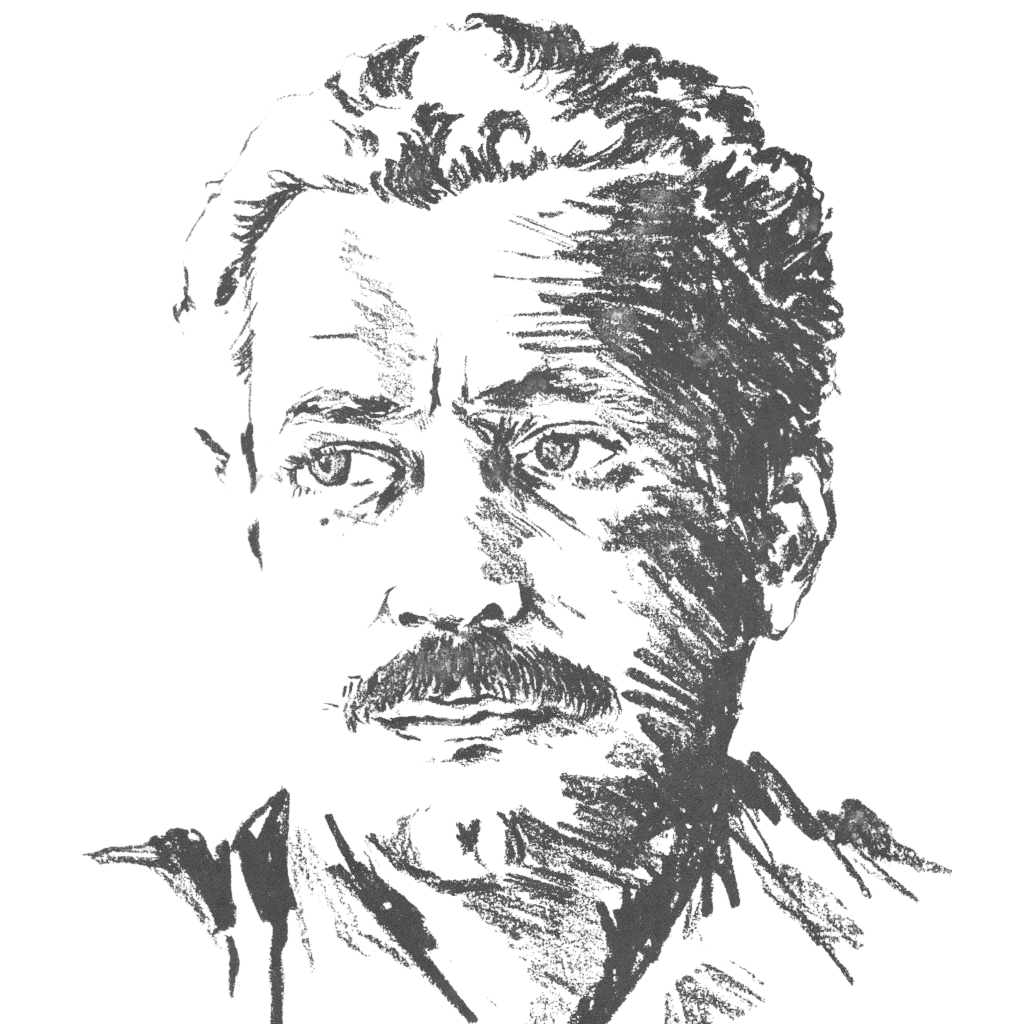

تندرج رواية "لم يكن موتًا" للروائية الفلسطينية نعمة حسن (غزة) ضمن المتن السردي الفلسطيني الذي يكتب من داخل الجرح لا من هامشه، ومن قلب التجربة اليومية لا من موقع التأريخ الخارجي. فهي رواية لا تسعى إلى تمثيل الحدث السياسي تمثيلًا مباشرًا، بقدر ما تشتغل على أثره العميق في النفس الإنسانية، وعلى التحوّلات الوجودية التي يُحدثها العيش الطويل تحت الحصار والفقد. ومن هنا، لا يبدو الموت في الرواية بوصفه خاتمة، بل حالة متحوِّلة، أو صيغة أخرى للحياة، تتشكّل داخلها الذكريات، والواجبات، والتنازلات، والقدرة المحدودة على الاستمرار.

تُثير الرواية أسئلة مركزية حول معنى النجاة، وحدود الصبر، وعلاقة الفرد بجسده وبذاكرته في سياق جماعي مُثقل بالموت. كما تقدّم نموذجًا سرديًّا لكتابة نسائيّة/نسوية فلسطينية هادئة، بعيدة عن الشعارات، لكنها شديدة الكثافة من حيث الإيحاء والدلالة.

تهدف هذه المقالة إلى تحليل أهم المحاور الجمالية والفكرية في الرواية، من خلال مقاربة سردية-ثقافية تضيء بنيتها، وثيماتها، ولغتها، وتمثيلها للمرأة والمكان والموت.

البنية السردية، العنوان: تعدّد الأصوات والموت المتحوّل

تقوم الرواية على بنية سردية غير خطيّة، تتوزّع على مقاطع أو أقسام تتناوب فيها الأصوات السّاردة، ولا سيما صوت الأب، وصوت ريما، وصوت الأرملة. هذا التعدّد لا يعمل على تنويع زوايا الرؤية فحسب، بل يساهم في تفكيك مركزية السرد الواحد، ويمنح التجربة الإنسانية أبعادها المتداخلة: الفردية، والعائلية، والجمعية.

يُلاحظ أن السرد بضمير المتكلم يهيمن على أغلب فصول الرواية، ما يخلق علاقة حميمة بين القارئ والنص، ويحوّل القراءة إلى فعل إصغاء داخلي. غير أن هذا الضمير لا يُستخدم بوصفه أداة اعتراف عاطفي فحسب، بل كوسيلة لتمثيل التمزّق النفسي، والتردّد، والفراغ الذي يخلّفه الغياب. إن الصوت السارد لا يدّعي امتلاك الحقيقة، بل يقدّمها بوصفها تجربة متشظّية، تتكوّن من الذاكرة، والندم، والاعتياد القاسي على الخسارة.

كما أن تفكك الزمن السردي، واعتماد الاسترجاع (الفلاش باك) بوصفه تقنية مركزية، يعكس طبيعة الوعي المصدوم، حيث لا يعود الماضي منقضيًا، بل يظل حاضرًا، يقتحم اللحظة الراهنة باستمرار. هكذا تتحوّل الذاكرة من مخزون ساكن إلى قوة فاعلة في تشكيل الحاضر.

يحمل عنوان الرواية (لم يكن موتًا) شحنة دلالية عالية، تقوم على النفي، لا بوصفه إنكارًا للحدث، بل إعادة تعريف له. فالموت في هذا النص ليس لحظة نهائية، وإنما حالة ممتدّة، تتسرّب إلى تفاصيل الحياة اليومية، وتعيد تشكيل العلاقات، والاختيارات، ونظرة الشخصيات إلى ذواتها والعالم.

يتكرّر في الرواية حضور الموت بأشكال مختلفة: موت الأب، استشهاد الزوج، الغياب القسري، التهديد الدائم، والعيش في فضاء قابل للانفجار في أي لحظة. غير أن الكاتبة لا تتعامل مع الموت كحدث درامي صاخب، بل كحقيقة شبه عادية، تتجاور مع إعداد الطعام، والحديث العائلي، والزواج، والإنجاب. هذا التطبيع القسري للموت لا يُقدَّم بوصفه قبولًا، بل بوصفه نتيجة حتمية للاستمرار.

ومن هنا، يصبح الموت عنصرًا بنيويًّا في الوعي، لا يُلغِي الحياة، بل يُفرغها من يقينها السابق، ويجعلها حياة مؤجَّلة، أو ناقصة، أو معلّقة. إن الشخصيات لا تعيش بعد الموت كما كانت قبله، لكنها أيضًا لا تموت بالكامل، بل تدخل في منطقة رمادية بين الفقد والنجاة.

المرأة، الجسد، والذاكرة

تحتلّ المرأة موقعًا مركزيًّا في الرواية، لا بوصفها رمزًا مجردًا، بل بوصفها ذاتًا تعيش التناقض بين رغباتها الفردية ومتطلبات المجتمع. فريما، والأرملة، وغيرهما من الشخصيات النسائية، يتحرّكن داخل فضاء اجتماعي يفرض عليهن أدوارًا محدّدة: الصبر، الاحتمال، الاستمرار، والتضحية الصامتة.

يتحوّل الجسد الأنثوي في الرواية إلى حامل للذاكرة والألم، لا بوصفه موضوعًا جنسيًّا، بل كمساحة يتراكم فيها التعب النفسي، والحرمان، والخوف. فالجسد هنا ليس حرًّا، بل مراقَب، ومقيَّد بالتقاليد، وبفكرة "ما يجب" على المرأة فعله بعد الفقد. ويظهر ذلك بوضوح في معالجة الكاتبة لموضوع الترمّل والزواج الثاني، حيث يُطرح السؤال الأخلاقي والاجتماعي لا من زاوية الإدانة، بل من زاوية الحيرة والضغط.

اللافت أن الرواية لا تتبنّى خطابًا نسويًّا صداميًّا، بل تشتغل على تفكيك البنية الذكورية بهدوء، عبر إظهار أثرها النفسي على النساء، لا عبر إدانتها المباشرة. وهذا ما يمنح النص عمقه الإنساني، ويبعده عن المباشرة الأيديولوجية.

المكان بوصفه ذاكرة حيّة

لا يظهر المكان في الرواية بوصفه خلفية محايدة، بل بوصفه فاعلًا سرديًّا أساسيًّا. فغزة ليست مجرد موقع جغرافي، بل فضاء نفسي وثقافي يُعيد تشكيل الشخصيات باستمرار. البيوت الضيّقة، الأزقّة، المستشفى، المقبرة، كلها أمكنة مشحونة بالدلالة، تحمل آثار من مرّوا بها، ومن غابوا عنها.

يضيق المكان ماديًّا، لكنه يتّسع دلاليًّا، ليحتوي الذاكرة الجمعية، والخوف المتوارث، والشعور الدائم بالتهديد. ويُلاحظ أن الأمكنة المغلقة تهيمن على الرواية، ما يعكس الإحساس بالحصار، ليس فقط على المستوى السياسي، بل على المستوى الوجودي أيضًا.

من حيث الأسلوب واللغة، تتميّز الرواية بالبساطة الظاهرية، لكنها بساطة مخادعة، تخفي تحتها كثافة شعورية عالية. فالجمل قصيرة نسبيًّا، خالية من الزخرفة البلاغية، لكنها مشحونة بالإيحاء. تعتمد الكاتبة على الاقتصاد اللغوي، وعلى الصمت، والحذف، والبياض النصي، بوصفها أدوات تعبير لا تقل أهمية عن الكلام.

كما أن غياب الخطابة، حتى في أكثر اللحظات مأساوية، يمنح النص صدقيته، ويجعل الألم أكثر حضورًا. فالرواية لا تصرخ، بل تهمس، وهذا الهمس هو مصدر قوتها الجمالية.

وبالعودة إلى الذاكرة، يمكن النظر إلى "لم يكن موتًا" بوصفها شكلًا من أشكال كتابة الذاكرة، لا الذاكرة الرسمية أو البطولية، بل الذاكرة اليومية، الهشّة، التي تحتفظ بالتفاصيل الصغيرة، وتقاوم النسيان عبر السرد. إنها رواية لا تمجّد الألم، ولا تحوّله إلى بطولة، بل تكتبه بوصفه جزءًا من الحياة.

في هذا السياق، يصبح السرد فعل مقاومة هادئة، لا تستهدف العدو مباشرة، بل تحافظ على الإنسان من التلاشي، وعلى التجربة من الاختزال.

إعادة صياغة الزمن: من الخطّي إلى المُعلَّق

في رواية "لم يكن موتًا" لا يُستدعى الزمن بوصفه إطارًا محايدًا تتحرّك داخله الأحداث، بل بوصفه جوهر التجربة الفلسطينية ذاتها، وأداة أساسية لإعادة تشكيل معنى الهوية. فالزمن هنا ليس خطًّا مستقيمًا يمتد من ماضٍ منتهٍ إلى حاضر قابل للفهم ثم إلى مستقبل منتظر، بل هو زمن مكسور، معلّق، ومفتوح على التكرار؛ زمن يعيش داخله الفلسطيني، ولا يعيشه "بعده". بهذا المعنى، تعيد الرواية صياغة ما يمكن تسميته بالزمن الفلسطيني/الغزّاوي بوصفه زمن النكبة المستمرة، لا بوصفها حدثًا تاريخيًا وقع وانقضى، بل بوصفها حالة وجودية ممتدة تُعيد إنتاج ذاتها في كل فقد جديد.

تُفكك الرواية منطق الزمن الحداثي القائم على التعاقب والتجاوز والشفاء، وتستبدله بزمن لا يسمح بالقطيعة. فالموت، كما تقترحه الرواية، لا يُغلق لحظة ولا يُنهي مسارًا، بل يظل حاضرًا في اليومي، في الذاكرة، وفي الجسد. الأب الميت لا يغيب، والزوج الشهيد لا يتحوّل إلى ماضٍ منجز، واللحظة الأولى للفقد لا تُستوعَب لتُترك خلف الوعي، بل تعود مرارًا، بأشكال مختلفة، وكأن الزمن نفسه يرفض أن يمضي. هنا لا يعود الاسترجاع تقنية سردية فحسب، بل تعبيرًا عن وعي لا يستطيع الفصل بين ما كان وما هو كائن، لأن الجرح لم يُغلق أصلًا.

في هذا السياق، يتحوّل الزمن الفلسطيني إلى زمن ارتدادي، دائري، يعيش فيه الأفراد داخل الحدث لا بعده. فلا وجود حقيقي لـ "ما بعد" الاستشهاد، ولا لفكرة التعافي أو العودة إلى الحياة الطبيعية. الحياة نفسها تستمر داخل الكارثة، لا خارجها. الزواج يحدث في ظل القصف، والأمومة تُمارَس في غياب الزوج، والذاكرة تُستدعى أثناء إعداد الطعام أو ترتيب البيت. هذا التداخل بين العادي والكارثي يخلق زمنًا خاصًا يمكن وصفه بـ "زمن البقاء"؛ زمن لا تحكمه فكرة الانتصار أو الهزيمة، بل ضرورة الاستمرار، والتكيّف القاسي، والعيش رغم انكسار المعنى.

ومن اللافت أن الرواية لا تعيد صياغة الزمن الفلسطيني من منظور بطولي أو ملحمي، بل من منظور نسائي يومي، يشتغل على التفاصيل الصغيرة لا على اللحظات الفاصلة. فالزمن هنا ليس زمن "الحدث الكبير" ولا "الذروة الوطنية"، بل زمن الانتظار، والتراكم، والصمت، والإرهاق الجسدي والنفسي. إنه زمن أنثوي بمعناه الجمالي لا البيولوجي: زمن بطيء، غير احتفالي، غير قابل للاختزال في تاريخ أو خطاب. وبهذا، تقاوم الرواية اختزال التجربة الفلسطينية في لحظة رمزية واحدة، وتعيدها إلى عمقها الإنساني المركّب.

من خلال هذه البنية الزمنية المكسورة، تعيد الرواية صياغة مفهوم الهوية الفلسطينية. فالهوية هنا لا تُقدَّم بوصفها شعارًا سياسيًا، ولا بوصفها وعيًا أيديولوجيًا جاهزًا، ولا حتى بوصفها سردية وطنية مكتملة. إنها تُبنى بوصفها خبرة وجودية تُعاش داخل الزمن المعلّق. الهوية ليست ما تقوله الشخصيات عن نفسها، بل ما تتحمّله: الفقد المتكرر، الغياب القسري، الخيارات المحدودة، والاضطرار إلى الاستمرار دون وعد بالخلاص.

في "لم يكن موتًا"، لا تسأل الشخصيات سؤال الهوية بصيغته المباشرة: "من نحن؟"، بل تعيش سؤالًا (هاملتيًّا) أعمق وأقسى: "كيف نستمر دون أن نفقد إنسانيتنا؟". ومن هنا، تتحوّل الهوية الفلسطينية من تعريف رمزي إلى ممارسة يومية؛ من قيمة مجردة إلى تجربة معيشة. إنها هوية تتشكّل في القدرة على العيش مع التناقض، لا في تجاوزه: الرغبة في الحياة مقابل الوفاء للغائب، الحاجة إلى الحب مقابل ثقل الذاكرة، والسعي إلى المستقبل مقابل الارتهان الدائم للماضي.

كما تُقدّم الرواية الهوية الفلسطينية بوصفها عبئًا أخلاقيًا لا امتيازًا. فالنجاة نفسها تصبح عبئًا حين يموت الآخرون، والاستمرار يُصبح عبئًا حين يُنتظَر منك الصبر الدائم، والقوة تتحوّل إلى قيد حين تُفرض بوصفها واجبًا لا خيارًا. بهذا المعنى، لا تُحتفى الهوية، بل تُساءَل، لا تُرفَع إلى مرتبة البطولة، بل تُعاد إلى هشاشتها الإنسانية. وهذا ما يمنح النص صدقه العميق، إذ يرفض تحويل المعاناة إلى رمز مريح، أو الألم إلى خطاب قابل للاستهلاك.

وتصل الرواية، عبر هذا الاشتغال الزمني والوجودي، إلى إعادة تعريف النكبة نفسها. فالنكبة لم تعد حدثًا مؤرَّخًا في 1948، بل بنية زمنية مستمرة، تسكن الجسد والعلاقات والاختيارات اليومية. إنها نكبة تتجدّد في كل فقد، وفي كل بيت مهدّد، وفي كل مستقبل مؤجَّل. وداخل هذا الزمن النكبويّ المفتوح، تتشكّل الهوية الفلسطينية لا بوصفها ذاكرة الماضي فقط، بل بوصفها محاولة مستمرة للحفاظ على الذات في زمن لا يمنح اكتمالًا.

هكذا، يمكن القول إن "لم يكن موتًا" تعيد صياغة الزمن الفلسطيني عبر كسره، وتعيد صياغة الهوية الفلسطينية عبر إنزالها من مستوى الرمز إلى مستوى التجربة. إنها رواية لا تبحث عن خلاص، ولا تقدّم يقينًا، لكنها تمنح صوتًا للعيش داخل الزمن المكسور، وتكتب الهوية الفلسطينية بوصفها فنّ الاستمرار تحت النكبة، لا بعدها.