يُعدّ الكاتب المقدسي محمود شقير، الفلسطيني الأول الحاصل على جائزة الشاعر الراحل محمود درويش للثقافة والإبداع العام 2011، أرفع جائزة فلسطينية للإبداع والثقافة، يُعدّ أبرز كاتب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وواحدًا من أهم كتّاب فلسطين ممن يعيشون حقًا، هاجس الحداثة والتطور، ويواكبون كلّ جديد في عالم الأدب..

في حواره مع “رمّان” يروي صاحب «خبز الآخرين»، الذي وصلت روايته «مديح لنساء العائلة» للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العام الماضي، فصولًا من تجربته الغنية والثرية والحافلة على مدار خمسة عقود من النضال بالكلمة المقاتلة، هو الذي دفع ثمنًا باهظًا جراء كتاباته ومواقفه الوطنية، إذ أبعدته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وطنه قسرًا العام 1975 باتجاه بيروت، ليستأنف هناك نشاطه الثقافي وكتاباته الإبداعية المتعددة الأوجه، من قصص قصيرة وقصيرة جدًا وأدب أطفال وفتيان ومسرح وسيناريوهات تلفزيونية وروايات ومقالات أدبية ونقدية.. كتابات تتكشف فيها مأساة فلسطين وعاصمتها القدس الشامخة بصمودها وشجونها الكثيرة والمريرة، والماثلة في حكايات الإنسان المقهور الذي يستولد الأمل، وفي التمسّك بعالم القيم، والماثلة في المجاز الجمالي الذي بنى عليه ضيفنا مشروعه الإبداعي.

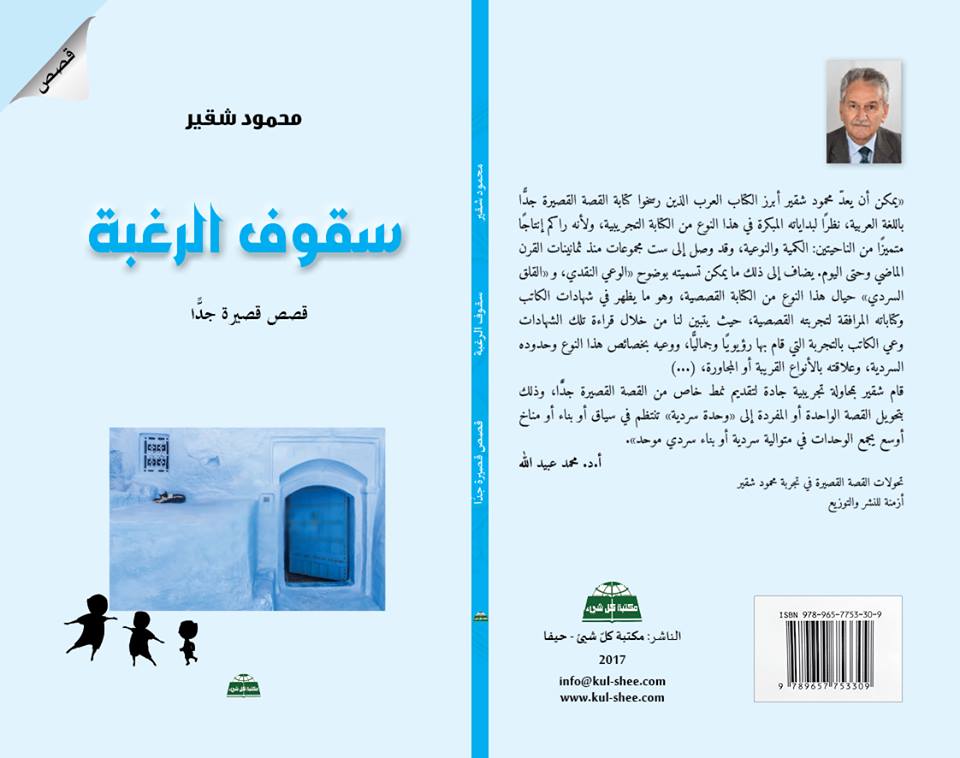

بداية لو تقدم لنا مجموعتك «سقوف الرغبة» (قصص قصيرة جدًّا)، الصادرة حديثًا عن “مكتبة كل شيء” في حيفا المحتلة؟

لدى احتساب مجموعاتي القصصية فإن «سقوف الرغبة» هي المجموعة الحادية عشرة التي أنجزتها مؤخرًا، وهي السابعة التي نشرتها في جنس القصة القصيرة جدًا.

هذه المجموعة مكرسة للحب في زمن الحرب والاحتلال الإسرائيلي. أعرض فيها لعلاقة الحب الناشئة بين شاب وفتاة، وكيف تتقاطع هذه العلاقة مع الوجود المرفوض لجنود الاحتلال في المدى الذي يتحرك فيه المحب وحبيبته، ما يوحي للقارئ بأن ثمة وضعًا غير طبيعي يكتنف هذا الحب. وفي المحصلة فإن هذا يشكل تعبيرًا عن الحالة العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، شعب تواق إلى حياة طبيعية، لكنه لا يستطيع ذلك بسبب وجود الاحتلال، ولن يستطيع ذلك إلا بزوال الاحتلال والظفر بالحرية.

قصص المجموعة مكتوبة بأسلوب فيه من الشاعرية قدر غير قليل، وفيه تقشّف لغوي، وبساطة واختزال، وثمة ترابط بين القصص، ضمن سياق روائي مع أن كل قصة من قصص المجموعة مستقلة بذاتها عن غيرها من القصص.

ما الذي أملى عليك قصص هذه المجموعة تحديدًا؟ وأي هي الأقرب إلى قلبك؟

ما أملى عليّ هذه القصص هو الاستمرار في مشروعي الخاص بتطوير إمكانات القصة القصيرة جدًّا، واختبار قدرتها على حمل المضامين الكبيرة رغم قصر شريطها اللغوي وميلها إلى الإيجاز، وفي الوقت نفسه محاولة التجديد في أشكال كتابة القصة القصيرة جدًّا، بحيث لا تبقى أسيرة لنمط مألوف من أشكال الكتابة السردية. ذلك أن المتابع لمجموعاتي السابقة يلاحظ كيف أنني لا أستقر عند نمط كتابي ثابت في القصة القصيرة جدًّا. فما كتبته في «احتمالات طفيفة» يختلف عما كتبته في «القدس وحدها هناك»، ويختلف عما كتبته في «مدينة الخسارات والرغبة».

هنا في هذه المجموعة، يستمر اعتمادي على توفير سياق روائي تتجلى في إطاره القصص، بحيث تبدو متصلة بعضها ببعض، وفي الوقت نفسه منفصلة بعضها عن بعض، وأحاول علاوة على ذلك الاستفادة من طاقة الأحلام في التعبير عن هموم النفس البشرية ورغباتها، بحيث تدور أغلب قصص المجموعة تحت سقف الأحلام، وفي ذلك تعبير بشكل أو بآخر عن القمع الاحتلالي الذي يعدّ على الناس أنفاسهم، ما يجعلهم يلجأون إلى الحلم حين يصعب عليهم تحقيق رغباتهم في الواقع المعيش.

وماذا عن كتابكم الجديد«في بعض تجليات الثقافة الفلسطينية المعاصرة»، الصادر منذ أيام عن “دار نور للنشر” في ألمانيا؟ وما هي العوامل التي دفعتك لكتابته؟

هذا الكتاب يشكل تجربة جديدة في تقنية الطباعة حسب الطلب. ذلك أن مندوبة من دار النشر هذه اتصلت بي واقترحت علي أن تقوم الدار بطباعة كتاب لي، تثبته الدار على موقعها الإلكتروني، ولا تطبع نسخًا ورقية منه إلا حسب الطلب، وذلك لتوفير استخدام الورق وللحفاظ على الأشجار وعلى البيئة من الصرف الزائد.

تشجعت لهذه الفكرة وأرسلت للدار مخطوطة كانت جاهزة عندي من قبل، وهي تشتمل على دراسات ومقالات في الأدب الفلسطيني، مثلًا: دراسة عن نثر محمود درويش ومزايا هذا النثر الذي يطاول في أهميته شعر درويش، ودراسة عن القصة القصيرة التي كتبها جيل التسعينيات في فلسطين اعتمادًا على نصوص قصصية لعدد من ممثلي هذا الجيل، وأخرى عن المربي والمفكر المقدسي خليل السكاكيني.

ويتضمن الكتاب مقالات نقدية لمجموعة من الروايات والمجموعات القصصية وكتب السيرة التي صدرت لمفكرين وقادة سياسيين، ولكتاب فلسطينيين في الوطن وفي الشتات. ويتضمن كذلك عددًا من الشهادات الأدبية عن بعض الأدباء.

وبالطبع، لا يمكن الادعاء بأن الكتاب يتناول الثقافة الفلسطينية المعاصرة في شمولها، وإنما هو مقتصر على بعض تجليات هذه الثقافة، وأرجو أن أتمكن من استكمال ما لم أتطرق إليه هنا عن الثقافة الفلسطينية، في كتاب آخر يضيء تجليات أخرى لها.

ما هو تقييمكم للحالة الثقافية الفلسطينية على المستوى الوطني والعربي والعالمي بعد اتفاق أوسلو (1993) وحتى يومنا هذا، إذا ما قارناها بمرحلة بيروت –إن جازت التسمية- والتي تعد أحد أهم المفاصل في التجربة الثقافية الفلسطينية المعاصرة؟

أعتقد أن الثقافة الفلسطينية تواصل صعودها رغم حالات المدّ والجزر التي تنشأ من حول القضية الفلسطينية، ورغم المنعطفات الحادة التي تدخلها هذه القضية بين مرحلة وأخرى.

صحيح أن مرحلة بيروت كانت تشهد صعودًا للمقاومة، وتبعًا لذلك كان أدب المقاومة في أزهى حالاته، وكان فيه التعبير الأصدق والأوفى عن مزاج الجماهير الفلسطينية والعربية الطامحة إلى تحرير الأرض وإلى الحرية والديمقراطية والعدالة، وقد ظلت الحال كذلك حتى الخروج من بيروت، وما أعقب ذلك من تراجعات كان اتفاق أوسلو محطة من محطاتها، فلم تقم القيادة الفلسطينية آنذاك باستثمار الأثر الإيجابي الذي أحدثه فعل الانتفاضة الشعبية 1987 في الأرض المحتلة على نحو أكثر جدوى مما وقع.

ربما تركت هذه التراجعات بعض الآثار السلبية على مسيرة الثقافة الفلسطينية، لكنني لست متشائمًا إلى حد القول إن هذه الثقافة وقعت في أزمة تراجع وانحطاط. ما أشهده هو عكس ذلك، رغم بعض الخلل هنا وهناك. فثمة وفرة من النتاجات الفلسطينية في الوطن وفي الشتات، في الشعر وفي الرواية والقصة وفي المسرح والسينما وفي الفن التشكيلي وكتابة السير، وفي النقد الأدبي والعلوم الإنسانية وغير ذلك من مناحي الثقافة والإبداع.

وحين نقارن حال الثقافة الفلسطينية اليوم بحالها قبل ثلاثين أو خمسين سنة، فثمة تطور في الأدوات الفنية وفي الأساليب، وثمة توسّع في المضامين التي تبرز إنسانية القضية الفلسطينية بوصفها واحدة من أهم قضايا الحرية في العالم. وثمة تأكيد على رفض الاحتلال الإسرائيلي وضرورة التصدي له بمختلف الوسائل، يتبدى في رأس اهتمامات الكثير من نماذج هذه الثقافة وتجلياتها، وهي، أي هذه الثقافة، تحاول في الوقت نفسه أن تتعاطى مع الفلسطيني ليس بصفة كونه أيقونة لا تُمس، وإنما بصفة كونه إنسانًا يخطئ ويصيب، وهو ليس محصنًا من النقد ومن المساءلة، مثلما أن مؤسسات السلطة والمنظمة ليست محصنة كذلك من النقد ومن المساءلة.

بالطبع، هذا لا يعني أنه لا توجد نواقص في مسيرة الثقافة الفلسطينية المعاصرة، بل إن النواقص موجودة بالتأكيد، وعلى المبدعين والعاملين في حقول الثقافة المختلفة أن يبذلوا جهودًا أكبر لكي تصل ثقافتنا ومنجزاتنا الإبداعية إلى ذرى جديدة ما زال البون بيننا وبينها واسعًا وبعيدًا.

القصة القصيرة جدًّا، كمشهد حي قابل للتأثر والتأثير، كيف يفهمها محمود شقير عمومًا ثم كيف يحيكها؟ أو كيف يقتنص الحدث؟

أفهم القصة القصيرة جدًّا باعتبارها جنسًا أدبيًّا قابلًا للحياة وقابلًا في الوقت نفسه لإثراء جنس القصة القصيرة بوجه عام. وهي تتيح لكاتبها فرصًا وافرة للتعبير عن نفسه وعن مجتمعه بعدد محدود من الكلمات، شريطة أن يعي هذا الكاتب أن قصر الشريط اللغوي لا يعني الاستسهال، بل يتطلب مهارة قصوى في توظيف القدرات الإيحائية للغة، وفي اختيار زاوية النظر الملائمة التي يتناول من خلالها موضوعه، بحيث يجسد في قصته ما هو جوهري، ويتجنب الخوض في التفاصيل التي لا لزوم لها، وفي كل الأحوال لا بد من الحرص على توافر عنصر السرد والحدث والحبكة القصصية وكل شروط القصة القصيرة الأخرى، وإنما بأشكال مختزلة وبمقادير متلائمة مع قصر الشريط اللغوي الذي يعتبر شرطًا من شروط هذا الجنس الأدبي.

حين أكتب القصة القصيرة جدًّا، فإنني أهيء نفسي للدخول في طقس الاختزال الشديد لما أفكر فيه ولما سأكتبه، وهذا التهيؤ يأخذني إلى لب المشكلة أو الموضوع، وإلى ضرورة تجسيد اللحظة الشعورية وهي في ذروتها أو ما قبل الذروة بقليل، ليكتمل بعد ذلك الوصول السريع إلى النهاية الصادمة أو المفاجئة التي تحدث ما يشبه الصدمة أو الدهشة في نفس المتلقي.

وأثناء كتابة القصة القصيرة جدًّا، أطوّع السرد لكي يصبح شاعريًّا على نحو مقدّر بعناية بحيث لا يزيد عن حده، فينقل القصة إلى عوالم الشعر.

أقتنص الحدث من ذكرى اختمرت في النفس، أو من مشهد سبق لي أن عاينته، أو من إحساس بسريالية الواقع أو بعض مظاهر الواقع الذي نحياه، أو من انفعال مفاجئ بحادثة ما.

وفي كل الأحوال لا بد من توافر عنصر الخيال القادر على الربط بين عناصر تبدو في الواقع المعيش غير مترابطة.

بعد أكثر من خمسة عقود من الكتابة، إلى أين تتجه كتابتك اليوم؟ وماذا تعني لك الكتابة اليوم بعد تفرغك لها تقريبًا؟ وهل تشعر بالرضى عما أنجزت حتى الآن؟

أعتقد أن كتابتي تتجه نحو مزيد من النضج، ذلك أن مراكمة التجارب في الكتابة والانصراف شبه الكلي إلى ممارستها على نحو يومي تقريبًا تكسبني معرفة أوفى بشروط الكتابة وبكيفية التعاطي مع اللغة. وأنا أكرر ما قلته ذات مرة في إحدى الندوات في وصف علاقتي بالكتابة، قلت: الكتابة هي الرئة التي أتنفس من خلالها. ولهذا أقول وأكرر إن الكتابة ضرورية لي مثل ضرورة الماء والهواء، ولولاها لما استطعت مواصلة العيش، ولما تمكنت من معايشة ما أعايشه الآن من ظواهر غير سوية في الواقع، سواء لجهة المعاناة من بقاء الاحتلال الإسرائيلي لسنوات طويلة فوق أرضنا، وما يعنيه ذلك من تضييق يومي علينا، ومن احتجاز لحريتنا وحقنا في العيش الكريم، أم لجهة المعاناة من التخلف الاجتماعي الذي ما زال يعشش في تفاصيل حياتنا اليومية، ويجعل العلاقات الداخلية بين الناس أبناء الوطن الواحد، وأبناء المدينة الواحدة، وأبناء العائلة الواحدة في حالة من التنافر والتباغض والصراع. وأنا أعتبر الاحتلال الإسرائيلي مسؤولًا بشكل مباشر عن هذا التخلف، لأنه جمّد فرص تطورنا الاجتماعي بسبب ما يفرضه علينا من قيود ومن إكراهات.

فيما يخص الرضى، فإنني أجيبك بصدق وتجرّد: أشعر بالرضى بعد الانتهاء من كتابة مخطوطتي، وعرضها بعد ذلك مباشرة على الأصدقاء ليروا رأيهم فيها، ومن ثم بعد إرسالها إلى دار النشر. ولدى نشرها لا أجرؤ على قراءتها فورًا، أنتظر وقتًا وأرصد ردود فعل النقاد والقراء، وأنا أصغي من دون أية حساسية للآراء التي تكتب أو تقال حول أي كتاب من كتبي، سواء أكانت هذه الآراء إيجابية أم سلبية، وآنذاك، يتجدّد القلق، وهو قلق خلاق من وجهة نظري، ويتنامى الإحساس بضرورة الشروع في كتابة أكثر نضجًا، ولعل هذا هو السبب الأساس الذي يجعلني أواصل الكتابة حتى الآن.

الرضى ينطوي على غرور ويعني التوقّف عن مواصلة الكتابة، أو الدوران في الدائرة نفسها.

هل تجد الكتابة القصصية ألين من الكتابة الروائية في تعبيرك عما يعتمل في ذاتك من مشاعر وأفكار وأشواق وانفعالات وحالات غضبية؟

لكل كتابة تجلياتها وشروطها وسماتها، ولها علاقة مؤكدة مع الظرف العام وظروف الكاتب نفسه ومدى استعداده للشروع في جنس محدد من أجناس الكتابة. ولذلك، يصعب القول إن كتابة القصة أكثر سهولة من كتابة الرواية أو العكس. في زمن سابق حين كنت في بدايات الرحلة مع الكتابة، حاولت كتابة رواية ولم أتمكن من الاستمرار في ذلك، ربما لنقص الخبرة ولمحدودية ثقافتي آنذاك ولعدم توافر مجتمع ناضج مستقر متشابك في علاقاته وتجلياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مجتمع قادر على توليد الرواية بوصفها محصلة لتفاعلاته وتناقضاته. كانت القدس طالعة من قلب نكبة 1948، وكانت العلاقات الاجتماعية فيها تتشكل من جديد بعد الانهيار الذي وقع للمجتمع الفلسطيني جراء هذه النكبة الكارثة.

لذلك، وجدت ضالتي في القصة القصيرة التي شجعتني على كتابتها مجموعة عناصر من بينها ظهور مجلة “الأفق الجديد” المقدسية أوائل ستينيات القرن العشرين.

الآن، بعد أكثر من خمسين سنة من ممارسة الكتابة، وإزاء التزامي شبه اليومي بالمداومة عليها، فإن لدي الاستعداد للدخول في طقوس الكتابة بمختلف أجناسها، وبالطبع فإن هذا الأمر يتطلب استعدادًا مسبقًا وتهيئة للشروط الملائمة لذلك، وكذلك توفير الاستعداد النفسي قبل الشروع في أي مشروع إبداعي، وهي أمور تساعد عليها وتسهّلها عملية المواظبة اليومية على الكتابة.

أظهرت أن عددًا غير قليل من الأنواع الكتابية يمكن أن تناسبك (القصة – الرواية – المقالة الأدبية والنقدية) فهل تفكر يومًا ما في كتابة الشعر؟

لم أفكر بكتابة الشعر ولا أفكر بكتابته. أشعر بأن ثمة حاجزًا يحول بيني وبين كتابة الشعر. ربما كان السبب نابعًا من المنهاج المدرسي الذي لم ييسر لي قراءة الشعر وتذوقه. كنت أجد صعوبة في فهم قصائد الشعر الجاهلي حين كنت طالبًا في المدرسة، وبقيت غير متوائم مع بحور الشعر العربي وإيقاعاتها، ليس لنقص فيها وإنما لقصور واضح لديّ.

غير أنني استعضت عن الشعر بالشاعرية. وبالجملة المختزلة المحمّلة بالإيحاءات، القادرة على استنفار الطاقة الشعورية للمتلقي. تبدّى ذلك في كثير من قصصي القصيرة جدًا التي اتكأت فيها على بعض تقنيات الشعر، وبخاصة تقنيات قصيدة النثر، التي حررتني من وطأة بحور الشعر ومن الأوزان والقوافي. أجد متعة في قراءة قصيدة النثر وكذلك قصيدة الشعر الحر المعتمدة على تفعيلة واحدة، ولولا أنني أكتب القصة القصيرة جدًّا لكتبت قصيدة النثر، بل إنني حين أكتب القصة القصيرة جدًّا على الورق، أعمد إلى كتابتها على طريقة الكتابة الشعرية، ما يساعدني على الحذف والاختزال والاكتفاء بالجوهري من الكلمات، وبعد تدقيقها والحذف منها والإضافة إليها أنقلها على الحاسوب بالشكل الذي تظهر عليه في كتبي بصفة كونها تنتمي إلى عالم النثر لا إلى عالم الشعر رغم ما فيها من شاعرية.

بعد روايتَي «فرس العائلة» و«مديح لنساء العائلة» هل كتبت روايتك التي تريد؟ وما هو مشروعك الروائي القادم؟

مؤخرًا، قمت بإعادة قراءة الروايتين بعيني الناقد أو القارئ المحايد. وشعرت بارتياح تجاه «فرس العائلة». أعجبني السرد فيها وتناميه على نحو جاذب للقراء، وأعجبني الاعتماد على ما في واقعنا من سحر وفانتازيا. ولم تعجبني بدايات «مديح لنساء العائلة». وجدت فيها تدخيلًا لكثرة من الشخوص قبل أن يستقر أبطال الرواية في الأذهان، وقبل أن تنشأ علاقة تعاطف بينهم وبين القراء، لكن الرواية تسير، كما أزعم، سيرًا جيدًا ابتداء مما يلي الصفحات الثلاثين الأولى.

الآن، أواصل كتابة الرواية الثالثة عن مسيرة عائلة العبد اللات. في الرواية الأولى تناولت مسيرة العائلة وسيرتها من أوائل القرن العشرين إلى العام 1940 الذي ولد فيه محمد الأصغر، أحد أبناء الشيخ منّان العبد اللات، وماتت فيه صبحا، والدة منان، وهو العام الثاني لاشتعال الحرب العالمية الثانية التي ألقت بظلها على فلسطين.

في الرواية الثانية تناولت مسيرة العائلة وسيرتها من حيث انتهت الرواية الأولى وصولًا إلى العام 1982 الذي شهد وفاة الشيخ منّان وخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان. في الرواية التي أكتبها الآن أتناول مسيرة العائلة وسيرتها من حيث انتهت الرواية الثانية وحتى أيامنا هذه. وفيها تتبع لحالة التشظي وتراجع القيم التي ضربت العائلة مثلما ضربت المجتمع الفلسطيني والمحيط العربي بهذا الشكل أو ذاك.

الجدير ذكره أن كل رواية من الروايات الثلاث تفضي إلى الرواية التي تليها، مع إمكان قراءة كل رواية بشكل مستقل عن الروايتين الأخريين.

نلاحظ اهتمامك الخاص بالفتيات والفتيان على صعيد الرواية، حيث صدر لك أواخر العام الماضي رواية «في انتظار الثلج» وقبلها بأشهر معدودة «رام الله التي هناك» (سيرة). ما هي أسباب ذلك؟

إضافة إلى القصص العديدة التي كتبتها للأطفال، فقد كنت معنيًّا بكتابة روايات للفتيات والفتيان، وبخاصة لجيل المراهقين، وهي المرحلة العمرية التي يجتازها الأطفال وتكون حافلة بتغيرات وتحولات في جوانب عدة في واقعهم وفي بناهم الجسدية والشعورية والذهنية، ما يجعلهم بحاجة إلى اهتمام خاص وعناية زائدة، وبالضرورة لا بد من توفير كتب تخاطب عقولهم ومشاعرهم. وللأسف الشديد، فإن المكتبة الفلسطينية وكذلك العربية ما زالت فقيرة وعاجزة عن تلبية احتياجات هذه الفئة العمرية من الفتيات والفتيان. مؤخرًا، ظهر اهتمام من خلال بعض المؤسسات الثقافية المعنية بثقافة الطفل وبضرورة توفير روايات وقصص وكتب خاصة بهذه الفئة العمرية.

نشرت حتى الآن ست روايات للفتيات والفتيان، كان آخرها رواية «في انتظار الثلج»، علاوة على كتابين من كتب السيرة لمدينتين غاليتين على قلبي هما القدس ورام الله، والسيرتان هما: «القدس مدينتي الأولى»، و «رام الله التي هناك». وثمة رواية سابعة ما زالت مخطوطة، وسوف أقوم بنشرها في الأشهر القادمة.

ما يدفعني إلى الكتابة لهذه الفئة العمرية اقتناعي بأهمية التوجه إليها بكتابة فيها حس وطني مكرّس لحب الوطن وللتمسك بالأرض، وفيها تعبير عن قضايا اجتماعية وأخلاقية ونفسية وشعورية مما يهم الفتى المراهق والفتاة المراهقة وبما يسهم في إنارة بعض المساحات التي لا بد من إنارتها لكي ينتفع بها هذا الجيل أثناء بحثه عن الطريق إلى المستقبل.

أصدرت مجموعة كتب عن القدس ما الذي تمثله هذه المدينة بالنسبة لك ككاتب؟

هذه المدينة هي التي تشكلت حياتي على تخومها وفيها على نحو لا انفصام فيه. هي أول مدينة تفتّحت عليها عيناي. زرتها أول مرة برفقة أبي حين كان عمري خمس سنوات. وقد دهشت بما في المدينة من بشر وسيارات ومطاعم ومقاهٍ وحوانيت تبيع مختلف السلع وبخاصة الدمى والألعاب. وهي المدينة التي شاهدتها من مسافة ما وهي تتعرّض لقذائف العصابات الصهيونية إبان كارثة العام 1948، وهي المدينة التي درست المرحلة الإعدادية والثانوية في مدرستها الشهيرة التي تخرج منها آلاف من الطلبة النابهين الذين أصبح من بينهم كتاب ومفكرون وسياسيون وصحافيون وأطباء ومهندسون ومحامون، أقصد المدرسة “الرشيدية” الثانوية التي تقع في مكان بارز خارج سور المدينة قريبًا من باب الساهرة.

هي المدينة التي اشتريت من إحدى مكتباتها أول كتاب أدبي من خارج المنهاج المدرسي، وهي التي عرفت فيها الحب الأول وأنا في سن الشباب، وهي التي نشرت في مجلتها الثقافية، “الأفق الجديد”، قصتي الأولى، وهي التي عملت محررًا ثقافيًّا في إحدى صحفها، صحيفة “الجهاد”، وهي واحدة من أربع صحف كانت تصدر في القدس آنذاك في ستينيات القرن العشرين.

وحين كتبت عن القدس، لم يكن ذلك من باب التكلف والقصد المسبق ومحاولة التقرّب المفتعل منها. كانت صلتي اليومية بها تجعلها على نحو تلقائي الحاضنة التي تحتضن قصصي، وقد تعززت هذه الصلة بين المدينة وبين كتاباتي حين وقع الجزء الشرقي منها تحت الاحتلال، بعد هزيمة حزيران 1967 ، فقد أدركت أن القدس معرضة لخطر التهويد والأسرلة، وصرت معنيًا بأن أدافع عن تاريخ المدينة بوصفها مدينة عربية فلسطينية إسلامية مسيحية مكرسة للحب وللسلام وللتعددية، تشهد على ذلك بواباتها السبع المفتوحة على شتى الجهات، ولذلك فهي غير قابلة لأن توضع في بوتقة ضيقة عنصرية تحت شعار “عاصمة إسرائيل إلى الأبد”، لأن في هذا الشعار تزويرًا وتطاولًا على الحقيقة وعلى التاريخ.

حين عدت من المنفى القسري، كنت معنيًّا منذ الأيام الأولى للعودة إلى بيتي في جبل المكبر الذي أصبح حيًّا من أحياء القدس، بأن أجوب شوارع المدينة وأسواقها، وأن أعاين كيف كانت قبل أن أنفى منها وكيف أصبحت بعد هذا الغياب، وقد كانت حصيلة هذا التجوال الممتد في الزمان وفي المكان كتابي المكرس للقدس «ظل آخر للمدينة» الذي أعتبره سيرة للمدينة وللناس فيها.

وفي ما بعد، بعد هذا الكتاب ظهرت لي كتب أخرى لها علاقة أكيدة بالمدينة، وهي تشهد على أن علاقتي بها راسخة رسوخ الحق الفلسطيني فيها في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل وإلى الأبد.

ماذا عن رحلة المنفى التي عشتها قسرًا وأثرها على كتاباتك؟

كنت منفيًّا على نحو قسري طوال ثماني عشرة سنة. وحين كنت معتقلًا في سجن “بيت ليد”، كنا، أنا وبعض الزملاء المعتقلين من أبناء القدس، نضع احتمالات الإبعاد من الوطن باعتباره أقسى الاحتمالات، وكنا نفضل أن نبقى في السجن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أخرى، وهي مدة التمديد المعروفة التي تتجدد بشكل دوري للمعتقل الإداري، على أن يتم إبعادنا.

لكنني بعد عشرة أشهر من الاعتقال الإداري وجدتني معصوب العينين مع أربعة رفاق آخرين عند الحدود اللبنانية. كان ذلك في 28 شباط (فبراير) 1975 ، ولم أعد إلى القدس إلا بتاريخ 30 نيسان (أبريل) 1993 .

كانت رحلة المنفى القسري ذات آثار متعددة على حياتي وعلى كتاباتي.

على صعيد الكتابة شعرت بأنني لم أعد قادرًا على الاستمرار في كتابة القصة القصيرة بالأسلوب نفسه الذي اعتدت عليه قبل ابعادي من المكان الأول الذي شهد ولادة قصصي التي نشرتها في كتابي الأول «خبز الآخرين»، لذلك، استعضت عن كتابة القصة القصيرة بكتابة القصة القصيرة جدًّا التي لا تحتاج إلى مكان مفصّل، وإنما يمكنها الاكتفاء بجزء من المكان، بمقهى أو بزاوية شارع أو بمقعد في قطار، ويمكن للمكان الجزئي هذا أن يكون أي مكان في أي بلد ما دمت أكتب قصة أصور فيها معاناة رجل أو معاناة امرأة، بغضّ النظر عن انتسابه أو انتسابها إلى بيئة محددة.

الجدير ذكره أنني حين عدت من المنفى إلى مكاني الأول، إلى القدس، عدت إلى كتابة القصة السردية التي تتطلب مكانًا شاملًا وبيئة محددة.

على صعيد الحياة الشخصية، لم يكن المنفى مستساغًا في كل الأحوال. كنت أشعر بأنني غير مستقر على حال، كما لو أنني معلق بين الأرض والسماء، مقطوع من جذوري وبحاجة ماسة إلى الاستقرار الذي كنت أفتقده باستمرار، ولم يكن ليتحقق إلا في الوطن، حتى لو كان الوطن ما زال يرسف في أغلال المحتلين الإسرائيليين.

من جهة أخرى، كنت أقدر على رؤية الوطن من بعيد وأنا في المنفى. كنت أقدر على التجرد من عواطفي الجامحة تجاه التجربة، تجربة الحركة الوطنية الفلسطينية، ما لها وما عليها، وكنت أقدر على رؤية الإيجابيات من دون مبالغة، وكذلك على رؤية السلبيات من دون شطط.

وبالطبع، فإن المنفى لا يخلو من لحظات فرح، ومن فرص وافرة للتعرف إلى ثقافات الشعوب لمن أراد ذلك.

أي الأمكنة التي تجتاحك رائحتها الآن، وترغب بقضاء عزلة مؤقتة فيها؟

لكي نتحدث عن الأمكنة لا بد من الكلام على السفر.

أوّل مرة ركبت فيها الطائرة وسافرت إلى بلد بعيد كانت في العام 1975. كنت خارجًا من السجن الإسرائيلي، حين أبعدت من السجن إلى بيروت. من بيروت سافرت في السيارة إلى دمشق، وكانت الحرب الأهلية اللبنانية قد ابتدأت منذ أسابيع. من مطار دمشق سافرت إلى هلسنكي لتقديم شهادة أمام لجنة من مجلس السلم العالمي حول عسف المحتلين في السجون الإسرائيلية. أعجبتني أجواء هلسنكي، وكانت أول مدينة أوروبية تراها عيناي. قبلها كنت سافرت بالسيارة إلى عمّان ودمشق وبيروت حين كنت منتسبًا إلى جامعة دمشق. وقد أحببت هذه المدن العربية الثلاث.

بعدها، بعد هلسنكي، سافرت إلى ثلاثين بلدًا في العالم أو يزيد. لكل مدينة زرتها وأقمت فيها أيامًا أو أسابيع أو أشهرًا أو سنوات ميزة خاصة، ولي فيها ذكريات. أقمت في مدينة هونغ كونغ شهرًا حين شاركت في ورشة للكتابة الإبداعية نظمتها الجامعة المعمدانية هناك. وأقمت في مدينة أيوا ثلاثة أشهر حين شاركت في ورشة للكتابة الإبداعية نظمتها الجامعة هناك. وأقمت في مدينة براغ ثلاث سنوات حين كنت مندوبًا لحزب الشعب في مجلة “قضايا السلم والاشتراكية”. أحببت براغ وأيوا وهونغ كونغ.

ومنذ عامين دعاني صديقي وقريبي رجل الأعمال المقيم في هيوستن، محمد السلحوت، لقضاء أربعة أسابيع في مدينة موصوفة بالجمال وبالهدوء اسمها سانتافي، وحين تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية تم رفض طلبي لأسباب غير مفهومة ولم أسافر إلى هناك.

باختصار، مع التقدم في العمر، ومع الإحساس بالتعب من وعثاء السفر، صرت أكثر ميلًا إلى الهدوء، وإلى البقاء في مكاني الأول: القدس.

أرغب في الجلوس في أحد مقاهي باب الخليل حيث اعتدت الجلوس هناك في الأمسيات الصيفية مع فنجان قهوة، لتأمل الحال التي وصلت إليها المدينة، ولمراقبة النساء والرجال الداخلين إلى ميدان عمر بن الخطاب من باب الخليل، أو الخارجين عبر هذا الباب نحو غربي القدس، هذا الدخول والخروج هو أحد الأدلة على أن القدس ما زالت ترزح تحت الاحتلال. أتأمل المشهد ساعة أو ساعتين، وفي الأثناء يكون ذهني مشغولًا بالتفكير بنص أدبي كتبته أو سأكتبه عن المدينة.

باختصار، ذلك المقهى، قريبًا من باب الخليل ومن سور القدس، يكفي لعزلة مؤقتة، تغنيني عن أي مكان آخر في العالم.

لو قيّض لك البدء من جديد، أي مسار كنت ستختار؟

أنت تعرف أن الحرف “لو” هو حرف امتناع لامتناع.

ومن المؤكد أن الماضي لا يعود. مع ذلك، لو قيض لي البدء من جديد، فلن أرفض المسار الذي اتخذته لنفسي وأوصلني إلى ما أنا عليه الآن. لدي الآن اثنان وخمسون كتابًا، موزعة على قصص وروايات وسير وأدب رحلات وأدب أطفال ونصوص ومقالات. علاوة على كتابة ستة مسلسلات للتلفاز جرى بث خمسة منها في محطات التلفزة العربية في ثمانينيات القرن العشرين، وكان أولها مسلسل عبد الرحمن الكواكبي الذي أخرجه الفنان صلاح أبو هنود. وعلى كتابة أربعة نصوص مسرحية جرى عرضها على خشبات المسارح في القدس ورام الله وغيرهما.

أعتقد أنني لن أختار سوى مسار الكتابة، فهو الذي يناسبني أكثر من سواه، وهو مسار ممتع رغم المعاناة، كذلك، هو مسار غير مأمون العواقب بسبب أن الكلمة الحرة الشريفة تعرّض صاحبها للمطاردة في لقمة عيشه وفي أمنه الشخصي، وتحمّله أعباء غير قليلة. ورغم ذلك، فإن هذا المسار يعطي حياة الكاتب معناها حين يكون مخلصًا لشرف الكلمة، ولقدرتها على الدفاع عن حرية البشر وكرامتهم وحقهم في العيش الكريم.

بماذا تعد القراء بعد مجموعتك القصصية «سقوف الرغبة»؟

أعدهم، بقصة للأطفال قد يتم نشرها في كتاب مصور خلال الشهور الثلاثة القادمة، قصة تعتمد على الخيال، وفيها محاولة لشحذ خيال الطفل إلى أقصى حدّ ممكن. وأعدهم برواية للكبار هي الثالثة بعد «فرس العائلة» و «مديح لنساء العائلة»، وهي استكمال لسيرة عائلة العبد اللات وشتاتها وتبعثر شملها في مرحلة فيها تراجع نحو الوراء، وفيها انحطاط للقيم، وسأنتهي منها في شهر تمّوز (يوليو) القادم أو في شهر آب (أغسطس)، وأعدهم برواية للفتيات والفتيان أنجزتها مؤخرًا، فيها طرافة وفيها تركيز على القيم النبيلة، وستنشر في الأشهر القادمة.

ننشر غداً مقالة من كتاب شقير «في بعض تجليات الثقافة الفلسطينية المعاصرة» خصّها لنا الكاتب.